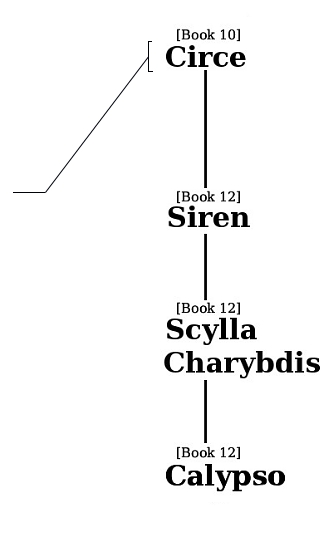

[今日的な観点で見た場合のブラックホールに接合するもの]と時期的に奇怪にも結びついている歴史的事物らについて取り扱ってきた本補説部、その締めくくりとして 補説3

先だっての頁では本稿にあってのここ補説3と振っての部にて全体として何を指摘してきたのか、一言にてあらためれば、

[著名古典にみとめられる【「今日的な観点で見た場合の」際立ってのブラックホールの類似物】がいかようにしてその他の多くの事物らと【ブラックホール】関連で多重的相互関係を呈するようになって「しまっている」のか]

とのことについて何を指摘してきたのかについて[まとめを兼ねての振り返り表記]をなした。

以上の[まとめを兼ねての振り返り表記]でもってここ補説3と振っての部のおおよそもってしての総括をし終えているとのつもりなのだが、なおもって続けもし、本頁にてあと数点ほど、補足となることを記すこととして、それでもってして補説3と振っての部を終えたいと思う。

「長くもなるも、」の補足として[1]

唐突となるが、ポール・ハルパーン( Paul Halpern )というフィラデルフィア工科大学の教職のポストにある米国人物理学者の著した書に

Cosmic Wormholes: The Search for Interstellar Shortcuts(邦題)『タイムマシン ――ワームホールで時間旅行―― 』(原著1992年刊行.訳書は丸善株式会社より刊行)

という書籍がある(:同著作 Cosmic Wormholes: The Search for Interstellar Shortcutsについては[カート・ヴォネガット『タイタンの妖女』とアーサー・クラーク小説作品『2001年宇宙の旅』との関係性]について取り扱っている本稿にあっての補説1(と振ってのパート)の終端部にてそちら内容を原文引用しながら問題視していた著作ともなる)。

国内で流通しているとのそちら Cosmic Wormholes: The Search for Interstellar Shortcutsの訳書(『タイムマシン ――ワームホールで時間旅行―― 』)にては

[(出典(Source)紹介の部76(3)にて本稿でもその人為生成がLHC「実験」によってなされる可能性があるとの取り沙汰がなされていたことを紹介した)カー・ブラックホール]

について次のような記載がなされている。

(直下、ポール・ハルパーン『タイムマシン ――ワームホールで時間旅行―― 』p.78-p.79よりの原文引用をなすとして)

シュワルツシルド・ブラックホールの中心領域とは異なって、カー・ブラックホールの内部は飛行可能であって、強大な潮汐力をさけて運動できることが理論的に示されている。この重要な差異は、これら二つのブラックホールの特異点の形状の違いに起因している。シュワルツシルド・ブラックホールの場合には「点状」の特異点であるのに対し、カー・ブラックホールでは「リング状」の特異点になっているのである。理論的にはリング特異点も点状特異点と同様に危険なるものである。点状特異点のように時空の曲がりが無限であって、その潮汐力で近づく物体を破壊し、強烈な放射にさらす。しかし、リング状の特異領域を避けることによって、宇宙船は運動を続けることができる。したがって、カー・ブラックホール中では長く生きながらえることのできる可能性があるのである。・・・(中略)・・・しかし、カーのトンネルは外界からの影響に対して極めて敏感である。ごくわずかな力によって構造が崩れてしまうのである。普通の大きさの宇宙船が入ってくることによって、トンネルは揺れ始め崩壊してしまう。その際には、重力とともに、そこにとらえられた物質が破壊されるときに放出する強力な放射も存在する。しかしカーのトンネルの崩壊をくいとめることは不可能ではない。強力な新物質を用いることのできる高度に発達した科学を持つようになれば、このトンネルが崩壊するのを防ぐ技術を開発できるかもしれない。そうした時代には崩壊の心配もなく、トンネルを抜け出すことができるようになるであろう。したがって、カーのトンネルが宇宙飛行士にとって安全な抜け道となることは考えられないことではない

(引用部はここまでとする)

以上のような現代科学に依拠しての知見 ―[時空間が破綻するブラックホールのトンネル]を抜けるのは[潮汐力]と[放射]の問題で一難事であるとの知見― と以下の古典内の記述を引き比べて見てみたい。

(直下、出典(Source)紹介の部55(3)にて引いたところの記述内容、岩波文庫版『失楽園(上)』(平井正穂訳)にての原著第2巻の部を含むパート(訳書p.79)より再度の引用をなすとして)

「荒れ狂っているこの業火の円蓋は、われわれを九重の壁でとり囲んでいる。頂上から覆いかぶさる、そして炎々と燃えさかっているもろもろの金剛不壊の門は、頑としてわれわれが出てゆくのを禁じている。誰かがあそこを通り抜けたとしても、そのあとには、実体なき『夜』の底知れぬ空漠の世界が、大きな口を開けて待ち構えている。すべてを無に帰せしめんとするその淵に呑み込まれたら最後、もはや何もかも跡形もな消滅してしまうのだ。かりにそこを脱れ、どこか未知の世界に達しえたとしても、やはりそこに待ち受けているものは、同じような未知の危険の危険であり、同じように困難極まりない脱出の模索に他なるまい」

(訳書よりの引用部はここまでとする ―※― )

(※尚、オンライン上より確認できるところの上の記述に対する対応部、 Henry Walshとの人物を編者として著名な挿絵家 Gustave Doreの手になる挿絵が付されているとの Internet Archive公開版(確認する気があるのならば全文ダウンロードできもしようとの版)のミルトンの『失楽園』 PARADISE

LOST原著では上に対応するところの記述は BOOK II 433-466(行)を収めた38ページにあっての Outrageous to devour, immures us round / Ninefold, and gates of burning

adamant, / Barred over us, prohibit all egress. / These passed, if any pass, the void profound / Of unessential night receives

him next / Wide gaping, and with utter loss of being / Threatens him, plunged

in that abortive gulf. / If thence he 'scape into whatever world, / Or unknown region, what remains

him less / Than unknown dangers, and as hard escape?

との部位となっている(地獄の牢獄がNinefold「9重」と定義されているのはDanteのInferno『地獄篇』地獄が9層であることの影響であろうと解されるところとなっている))

以上はジョン・ミルトン古典『失楽園』に見る、

堕天使の長ルシファーが

[呑み込んだものを完全に消滅させる永遠の夜の空漠の領域たるアビスを通過することの困難性]

を同輩の堕天使ら(悪魔ら)に語っている

との部となる。

さて、上にてその通過困難性が語られているとのミルトン『失楽園』に見るアビスとは、と同時に、

[時間と空間が意味をなさなくなる自然の祖たる底無しの領域]

と同古典にて形容されている領域でもある(出典(Source)紹介の部55)。

といった[アビス]の領域をルシファーが決死の単身飛行で突破、エデンの園にてあらたに神に育てられだした人間に対して、(自らを堕地獄の責め苦に追いやった神への意趣返しとして)、破滅をもたらさんとするとの物語が、要するに、ミルトン『失楽園』となる。

そうもした『失楽園』に見る[アビス突破のエピソード]を

[(直近にての訳書『タイムマシン ――ワームホールで時間旅行―― 』にて言及されているような)闇の領域たるカー・ブラックホールの突破の可能性]

と引き比べて見たらばどうかとのことをここでは問題視したい。

などと述べれば、普通人ならばこう思うはずである。

『全く関係ないところ(かたや17世紀古典『失楽園』、かたや20世紀末に出た科学読み本の内容)にて[因数分解もできないのにも関わらず因数分解なそうとしている]との狂人のなしようである』

『そも、相対性理論のソの字も知らなかった17世紀人(であるホメロスよろしくの盲目の詩人であったジョン・ミルトン)によって口述筆記されたとの17世紀古典(『失楽園』)の内容に[相対性理論の鬼っ子]とも表される重力の怪物ら(ブラックホールやワームホール)に対する[20世紀以後の理解]を持ち込もうとするなど痴愚「未満」のやりようである』

だが、そうした痴愚「未満」のやりよう(日本ではそういう痴愚「未満」のやりようをとる詐狂者の類、「学」や「識」以前に「人間性」に問題があろうという類がオンライン上で「発言」している、あるいは、空っぽの傀儡(くぐつ)としての口を動かされているとのこともあるようではあるも、何にせよ、痴愚「未満」のやりようととらえられるところ)が「実体は、」そうはならぬと述べられるだけのことがある。

第一。

そも、本稿は

[人間にありえないものを現出させる力学が働いている節がある、具体的なる現象に依拠してそういう力学が働いている節が如実にあることを問題視する]

とのことを否定しない、否、どころか同じくものことを支持・指示する材料を数多呈示せんとしているとのものとなる。そして、[ありえない予見的言及]がなされての記録、本稿にて指し示しに注力なしてきた、そして、これよりさらに指し示しに注力しもするとのことらにあっては時空間が破綻しているブラックホールの問題が ―「多く」執拗さが如実に感じられるとの式で― 関わっているとのことが「ある」。ひたすらに典拠となるところをオンライン上より確認可能との原文引用とのかたちで挙げながら摘示してきたところとして、である(であるから、ポール・ハルパーン『タイムマシン ――ワームホールで時間旅行―― 』内の記述内容とミルトン『失楽園』に見る[時間と空間の破綻する不帰の地たる底無しの暗黒領域(アビス)に対するルシファーの決死の踏破行]を結びつけて語ることは無条件には[因数分解にすらならぬ狂人の所業]とは言い切れぬだけの前提条件があると述べる)。

第二。

引用元としているポール・ハルパーン『タイムマシン ――ワームホールで時間旅行―― 』(直近、カー・ブラックホール特性についての記述を引いたとの書)それ自体からして

[ルシファー(ミルトン『失楽園』にてアビス越えをなさんとしている存在) とブラックホールの関係性を臭わせるパートが含まれている]

とのことがある。

以上の点らのうち一点目は既に十全に解説したきたつもりである、対して、二点目の点についてここ付しての部にて解説することとしたい。

その点もってして前提となるところがゆえにまずもって述べるが、ポール・ハルパーンは引用元の同じくもの著作『タイムマシン ――ワームホールで時間旅行―― 』にあって著名映画作品『2001年宇宙の旅』に見る、

[スターゲイト機構]

の特性について語っているとのことをなしている。下の引用部 ―本稿にあっての補説1の末尾の段でも引用なしたところを繰り返しての部― を参照されたい。

(直下、ポール・ハルパーン著作の邦訳版『タイムマシン ――ワームホールで時間旅行―― 』p.9 からp.12より掻い摘まんでの再度の引用をなすとして)

アーサー・クラーク原作、スタンリー・キューブリック監督の「2001年宇宙の旅」は、月旅行よりも冒険に満ちた宇宙間旅行を知りたいという一般の人々の想像力をとらえた。何百万の観客がこの画期的な映画を見、空間を巡り時間を旅することに想像を馳せ、驚嘆し、信じられないほど当惑もした。映画は原始人が道具を使用するとする 最初の試みから始まる。そして、突然、話は未来(2001年)にとぶ。そこでは、人間の発明した道具として、棒きれと尖った石にかわって、コンピューターと宇宙船が登場する。月面基地で、木星の衛星から送られてきた不思議な信号を受信する。科学者は、その奇妙な現象を調べるために急遽調査船を組織する。

・・・(中略)・・・

ボーマン船長は木星の近くで宇宙船が運転不可能になってしまったのち、小さな宇宙船に乗ってその巨大な構造物にむけて進入していく。驚くべきことにその内部は空洞であって、たくさんの星が輝いているのである。えたいの知れない流れによって彼はモノリスに引き込まれ、ついには時間と空間の入れ替わった領域に到達する。そこでは、空間の中を高速で移動するが、時間はまったく変化しないのである。かれがその奇妙な世界を進んでいくにつれ、彼のもっていた時計は次第に進み方が遅くなり、ついには止まってしまう。

・・・(中略)・・・

ボーマンは銀河間の異動を可能にする宇宙の関門であるスターゲートを通過したのである。クラークの物語にしたがえば、この壮大な構造物は宇宙のはるかかなたに住む高度な知性をそなえた生命が星間空間旅行を高速化するために作り上げたことになっている。ボーマンは自分の時計がほんの数分進む間に、何十兆kmの距離を旅したのである。

・・・(中略)・・・

スターゲートが実際に存在すると何が起こるかを考えてみよう。スターゲートを宇宙空間の近道として使えば、宇宙船を使った長い旅や費用のかかる冷凍保存装置が必要ではなくなるのである。

(ここまでを訳書よりの引用部とする ―※― )

(※注記:「時間と空間移動の関係が破綻している」ボーマンの持っていた時計の表示が止まってしまう」といった描写はスタンリー・キューブリック映画版『2001年宇宙の旅』にはまったくといっていいほど見受けられない。対して、映画版とほぼ期を一にして刊行された小説版にはそうした記述が克明になされている(少なくとも筆者手元にある早川書房より出されている『2001年宇宙の旅(決定版)』「第六部スターゲイトを抜けて」の部にはそうした記述がみとめられるようになっている)―― )

以上は1992年に原著刊行されての科学読み本、

Cosmic Wormholes: The Search for Interstellar Shortcuts『タイムマシン ――ワームホールで時間旅行―― 』 (同著、粒子加速器による人為的ブラックホール生成や人為的ワームホール生成の話が可能性論としても全くもって取り上げられていなかった時分に加速器に対する言及一切なしに[架空の超文明]が[詳細に言及されていないところの技術]で宇宙に存在しているカー・ブラックホールや人為生成してのワームホールの類をゲートとして使用できるかについて論じているとの著作となる.また、同著著者ポール・ハルパーンは[加速器によるブラックホール生成がありうると認容されるようになった後]の2009年に原著刊行された著作、本稿にての出典(Source)紹介の部18でもそこよりの原文引用をなしているとの「かなり後に世に出た」著作 COLLIDER: The Search for the World's Smallest Particles(邦題)『神の素粒子 ―宇宙創成の謎に迫る究極の加速器― 』(日経ジオグラフィック)にて加速器実験実験機関関係者および実験に好意的な筆致でLHCによるワームホール生成可能性をロシアの数理物理学者らが呈示するに至ったとのことまでを紹介している物理学者となりもする)

にあって

[2001: A Space Odyssey『2001年宇宙の旅』(表記引用部に見るように作家アーサー・クラークが原案を担当し、スタンリー・キューブリックが撮ったとの映画版にて[冒頭部の類人猿が知能を増加させる黒曜石状の石碑(モノリス)に対面するシーン]が非常に有名な作品) の劇中に[銀河間の異動を可能にする宇宙の門であるスターゲート(宇宙空間のモノリス内部に展開する内的世界)]が登場すること]

にまつわっての言及がなされているとの箇所となる。

その点、上の引用部に見る、

[(モノリス内部に展開する)時計の進みが遅くなり空間の中を高速で移動するが、時間はまったく変化しないとの領域に至るスターゲイト]

については[ブラックホール特性]と結びつくとの言いようが同じくもの引用元著作内で以下のようなかたちでなされもしている。

(直下、同じくもの書籍『タイムマシン ――ワームホールで時間旅行―― 』、そのp.170よりの記述を引用するところとして)

「ブラックホールの地平線の内側には、時間と空間の逆転した領域があって、時間座標と空間座標の役割が入れ替わるのは本当である。もう少し専門的にいうと、時空のメトリックの役割が入れ替わるのである。空間座標が実数から虚数へ、時間座標が虚数から実数へと変わる。そうすると、時間と空間が入れ替わったといえるのである。時間方向には自由に移動できるが、空間方向の移動は自由ではなくなる」

(引用部はここまでとする)。

以上の書きようと同じくもの書籍『タイムマシン ――ワームホールで時間旅行―― 』にてのモノリス内部領域に対する言及は、(一面で噛み合わないように見えるところもあるが)、時間が止まってのモノリスの内部にての「時間と空間が逆転してのありよう」(時間が「止まり」距離が「意味をなさなくなる」)との点においては接合性が感じられるようになっている(『だからこそのカー・ブラックホールとも結びつく『2001年宇宙の旅』の例としての持ち出しであろう』とのかたちとなっている、でもいい)。

ここまできたところで何故、

[2001: A Space Odyssey『2001年宇宙の旅』に登場するモノリス・ゲート]

に対する話をなしたのか、ミルトン『失楽園』(の中のルシファー申しよう)との絡みで何故、同じくもの話をなしたかの話に入る。

その点、 2001: A Space Odyssey『2001年宇宙の旅』の原作者アーサー・クラークは、

[2001: A Space Odyssey『2001年宇宙の旅』に登場するモノリス・ゲート(物理学者ポール・ハルパーンの書きようではブラックホールと通底するような側面を有してのスターゲート)と接合する[大量のモノリスによる惑星・木星の取り込み・暗黒化]を作中設定とする『2001年宇宙の旅』続編の 2010: Odyssey Two『2010年宇宙の旅』]

を世に出しており、の中では、モノリスの惑星木星の取り込み・暗黒化の結果、生まれたのが[ルシファー]と呼ばれる新天体としての恒星であるとの設定が採用されているとのことがある(いいだろうか。[モノリスによる惑星(木星)の取り込み・黒化、それに続く新天体(恒星)たるルシファーの誕生]である)。

[上のことの典拠として]

手っ取り早い確認方法は映画版『2010年宇宙の旅』をレンタルして確認することであろうが、ここでは上のことの典拠として正しいことが書かれていると確認している和文ウィキペディア[2010年宇宙の旅]項目にての「現行の」記述を引いておくこととする。

(直下、和文ウィキペディア[2010年宇宙の旅]項目にての現行の作品解説部よりの引用を中略なしながらもなすとして)

『2010年宇宙の旅』(原題 2010: Odyssey Two)は、アーサー・C・クラークが1982年1月に発表したSF小説。クラークが小説版を執筆し、スタンリー・キューブリックが映画版を監督・脚本した『2001年宇宙の旅』(原題 2001:A Space Odyssey)の続編にあたる。前作のうち、少なくともディスカバリー号の目的地に関しては映画版に従っている。

・・・(中略)・・・

モノリスの大群が木星を被い尽くしてしまう直前に、レオーノフ号は木星を出て地球へ向かう。小説版で部分的な説明がなされるだけだが、モノリスの個数を増やして木星の質量を増加させることで、遂に核融合が始まり、木星は小さな恒星(ルシファーと呼ばれることになる)として輝き始める。小説版ではモノリスはエウロパに生息する生物を優先し、木星本星に生息していた生物を犠牲にして木星を恒星化したとしている(映画版では木星本星の生命体は描かれていない)。

(引用部はここまでとしておく)

以上のように解説されていること、『2010年宇宙の旅』にてモノリスによって木星が恒星ルシファーと化した経緯については英文Wikipedia[ 2010: Odyssey Two ]項目にて

(引用するところとして)

HAL's telescope observations reveal that the "Great Black Spot" is, in fact, a vast population of monoliths, increasing

at an exponential rate, which appear to be eating the planet.

「HALの望遠レンズにての観測が明らかにしたところでは[巨大なるブラック・スポット]は実際に[モノリスが多数蝟集したもの]であり、惑星を食っているような規模での拡大を呈しているとのことであった」

(引用部はここまでとする)

と記載されているようなものとなり、[ルシファー]を生み出すべくものその描写については一九八四年に封切られた映画版『2010年』をレンタルなり何なりしてご覧いただければ、まさしくものそのようなものであると理解いただけるようになっている)

以上、ここまでの話にて

「[『失楽園』に見るルシファーの口上 ―[時間と空間が意味をなさなくなるアビス領域]に[取り込まれれば自分(=光と結びつくルシファー)とて逃れえない不帰の地たる永遠の夜の領域]との評価を与えている口上― にあってのブラックホールと通ずる関係性]

のことを

[時間と空間が意味をなさなくなる『2001年宇宙の旅』内にあっての(カー・ブラックホールに通ずるとの文脈での)ゲート機構を取り上げている科学読み本(科学者ポール・ハルパーン著書 Cosmic Wormholes: The Search

for Interstellar Shortcuts『タイムマシン ――ワームホールで時間旅行―― 』)の特定部記述内容]

との兼ね合いで見出すことすらも行き過ぎにならないようなところがある」

と述べる理由の「一部」についてお分かりいただけたことか、とも思う。

だが、話はまだ終わらない。

そも、モノリスを登場させ、また、最終的にそのモノリス(上記の科学読み本にあってブラックホール・ゲートとしての特質が言及されているとのモノリス)による木星の取り込み・黒化に続く恒星ルシファーの誕生を描いているとの 2001: A Space Odyssey『2001年宇宙の旅』や 2010: Odyssey Two『2010年宇宙の旅』の英文原題に付されたOdyssey[オデッセイ]とはトロイアを木星の馬の計略で滅ぼしたオデュッセウスが艱難辛苦の旅を強いられるとのホメロスの叙事詩Odyssey『オデュッセイア(ΟΔΥΣΣΕΙΑ)』に由来する語句であるとのことがある(英語辞書を調べて見れば、Odysseyという語が[1.[ホメロス古典『オデュッセイア』、2.上の1.の古典名称より転じての放浪冒険譚]といった定義付けがなされている語であること、お分かりいただけることか、と思う)。

ここで[2001年宇宙の旅](原題:2001スペース・オデッセー)に付されたオデッセー(Odyssey)の原義がトロイアを木製の馬の計略で滅ぼした男の艱難辛苦の冒険を描いた叙事詩『オデュッセイア』にあることに言及したうえで振り返るが、本稿の先の段 ―現行、補説1・補説2に続いての補説3での話として記述をなしているのであるが、補説1に先立つ本稿にての先の段― にあっては次のような流れにての申しようをなしていたとのことがある。

「ギリシャ期より伝わっていることになっているアトランティス伝承、そこに見る[アトランティス]との質的同等物として[黄金の林檎の園]としての[アトラスの娘ら(アトランティスとも呼称するヘスペリデス)らが管掌する場]のことが欧州知識人に取り上げられてきたとのことがある(典拠は先の段、出典(Source)紹介の部40から出典(Source)紹介の部43を包摂する解説部などに詳細は譲る)」

⇒

[ヘラクレス11番目の功業にて登場し、の中で、巨人アトラスが在り処を把握していると言及される[黄金の林檎]は[トロイア崩壊の原因]となっているのと同時に[エデンの林檎]と複合的に結びつくとの物言いがなせるようになっているものである(典拠は先の段、出典(Source)紹介の部39、出典(Source)紹介の部48から出典(Source)紹介の部51を包摂しての部位に譲る)]

⇒

[[エデンの林檎]と来れば、[エデンの誘惑の一幕]である]

⇒

[以上のようなことがある中でミルトン『失楽園』にあっては ―「トロイア戦争終結をもたらしたオデュッセウスが『オデュッセイア』の中で遭遇した怪物らのことやトロイア比定地近傍に対する地域に対する言及がなされながら」― サタン(ルシファー)がアビスを踏破して[死]と[罪]の食餌に人類を供するとの通用路を構築した(エデンの園で林檎 ―聖書には[知恵の樹の実]が[林檎]であるとの言及はないが『失楽園』ではそのように言及されている― での誘惑を奏功させ、人間に原罪を負わせ、そのような通用路を構築した)との描写がなされている(典拠は原著記述の引用紹介による出典(Source)紹介の部55から出典(Source)紹介の部55(3)を包摂する部に譲る)」

上の委細を従前記述に譲りながらもの振り返り記載をもってしてこの身が

[ルシファーとモノリスとブラックホールをつなぐ作品となる 2001: A Space Odyssey『2001年宇宙の旅』や 2010: Odyssey Two『2010年宇宙の旅』に付された[オデッセイ](Odyssey)との言葉の兼ね合いで何が述べたいのか]

についてよりもって深く理解いただけたのではなかろうか。

すなわち、『失楽園』のブラックホール関連記述との側面を帯びている(先述)との[地獄門の先にアビスの先の描写]が古典字面の面で

[ルシファーと[オデュッセイア]を(上記のような観点で)結びつけるもの]

となっていること、そこからして[オデッセイ]をタイトルに冠する 2001: A Space Odyssey『2001年宇宙の旅』の問題となる記述「とも」接合して意をなしてくるように「できあがっている」、そう申し述べたいのである(:それにつき、「できあがっている」とのことで述べれば、直近にて記述の[エデンの林檎の誘惑の寓意]にも関わるところの[トロイア崩壊の因となっている黄金の林檎の寓意]が「そうもしつらえられている」といった按配にてLHC実験 ―こともあろうに[エデンの禁断の果実と一致視されるような側面がある存在]にして[(オデュッセウスによって引導を渡された)トロイアの崩壊の限界]ともなっている[黄金の林檎]の場を知ると伝承が語り継ぐ巨人ATLAS(の名を冠した検出器)に Black hole探索をなさしめているとの実験― に込められているとのかたちと「なっている」ことについても本稿では仔細なる解説をなしてきた)。

以上のようなことが補ってもの話としてなせるような領域が[ルシファーとブラックホ―ルの関係性にまつわっての領域]となるわけであるが、同じくものところが長くもなっての補説3の部で指摘してきたペルセポネを巡るあまりにも多層的なる関係性と接合するようになっているからこそ問題なのである。そのようなことは[執拗さ]がなければ具現化しえない、[執拗さ]が伴うとのことはそこにそれだけの[意図]がある、そして、その[意図]とは何かだが、それは[トロイアの木製の馬の[人類](歴年、人工知能に育てさせた養殖種だったのかもしれない)に対する使用]であると解されるだけの十分な理由(対策を打って然るべきだけの兆候)がある。その理非について ―もし読み手に従容と言われるままに死地を歩むだけではないとの[内面としての実質]があるのならば、だが― 自分の頭で検討頂きたいものである(検討した結果、筆者言いようが正しいと分かったならば、それと同時に何をなせばいいか分かるはずであろう。鍛え上げられた一振りの真実の剣でもってして ―ノーベル賞受賞者ら・偽りの権威らの束に「それ」が守られているものでも― 粒子加速器実験に有効に異を呈すればいいだけである ――※筆者は常識の世界で国際加速器マフィアの国内分局と行政訴訟で長々と争ったとの筋目の者でもあるが(先だって多少細かくも申し述べていることである)、の場にあっては、常識のフィールドでは「彼ら」がいかに馬鹿げたことを言いもしても容易に逃げ遂せられるようになっているのかを思い知らされた(訴訟という場は法の有効適用を争う場であって[根本的欺瞞]や[非常識的話題]の理非を争う場ではない ―裁判官は官吏であって万物を見極める賢人などではない― 。そこでは被告によって不実な逃げ口上がなされ続ける、に対して、決定打にならぬ追撃が被告言い分に一対一で対応するところで要求されるとの延々無為たるやりとりとて具現化しうる)。また、そもそも、何のための[常識]なのか、何のための[家畜小屋のしきたり]なのかでもいいが、とのことを考えると[常識]のフィールド、そう、たとえば、[司法権]や[第四の権力などと(勝手に馬鹿共に)呼称されているマス・メディア]も糸繰り人形よろしく真に種族(我々人類)に有用なる挙に出ることはない(それがゆえの[社会機構]の存立である)、そして、そうもしたありようを支えているのは世間一般の人間諸々の無知・無関心・無気力、そう、そのようにしつらえられているものとはいえ、無知・無関心・無気力にあるとこの身は動き回ってよくも思い知らされているとの人間ともなる。といった中で真実の一振りの剣を鍛えるに注力し、それを頒布、勇気ある者(がいそうなところ)に意を問うとの途を選んだ。無論、それでも勝ち目は絶無に近しいほどないであろうし(途が盤石にも固められきっていようとなかろうとまさしくも天につばを吐くの絵図でもある)、無謀もいいところなのであるが、あだ花に終わっても、人間として生きた、そして、自身の同輩に最期まで人としての生きる道とは何か、納得がいくところまで確認したとのことにはなろうとの心根で本稿をものしてもいる(そうもした身として述べておくが、残り余生がどれほどあるかは分からぬが、死ぬまで優しき幻影に浸っていたいとの向きらには筆者の側に立てとは押しつけがましく言わぬし、それもまた一つの選択肢であろうとは思っている。結果重視のリアリストとしての見方が逃げる向きらは殺されるべくして殺されるのだろうとときに冷酷冷然と見切ろうとしはするのだが、とにかくものこととして、である)―― )。

ここまでにて補足と付しての一点目の話を終えることとする

「長くもなるも、」の補足として[2]

ここでは([A]から[F]と振っての段にあっての[F]の内容に関わるところとして)

[フリーメーソンが[明けの明星]や[シリウス]のことを秘教思潮に取り組んでいる団体であると自認している]

とのことについて ―といったことですら重要な問題と陸続としているとの認識から― 典拠を挙げ連ねつつの補足をなしておくこととする

さて、

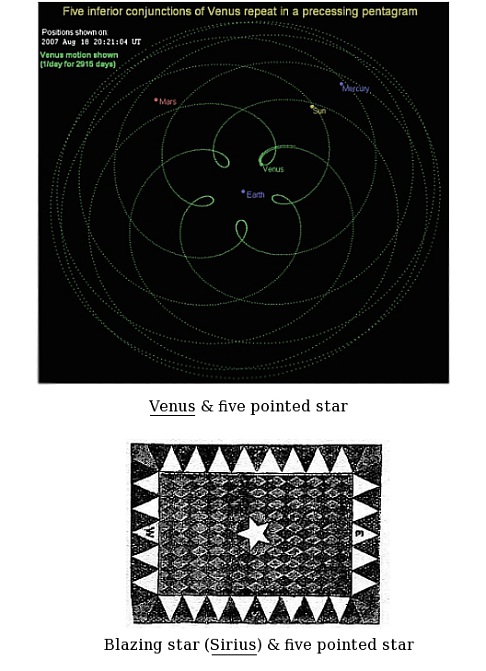

[天体事象としての[内合]の周期から五芒星構造と結びつくとの指摘がなされてきた(出典(Source)紹介の部67)との金星]

については先に[フリーメーソンの公衆宣伝を兼ねてのものと思しき彼らのオンライン媒体]より原文引用をなして【[陰謀論]とは無縁のところとしてのフリーメーソンの惑星金星の重視思潮】についてのフリーメーソン内部の人間の申しようについて一例となるところを引いていた。

すなわち、(フリーメーソンリー成員由来のメーソン関連情報提示サイトwww.masoniclibrary. org.au ―[メーソン図書館.オーガニゼーション・オーストラリア]といったドメイン名のサイト― にてのVenus&Freemasonと題されたページよりの再度の抜粋をなすところとして)

The layout of every Masonic Temple is said to be a model of Solomon’s

Temple, and today every Master Mason is raised from his temporary death by the pre-dawn

light of the rising Venus at a symbolic equinox. The rising of Venus was central to Canaanite theology and was associated

with resurrection, as it is in Freemasonry in our third degree. When the

candidate is raised from his tomb his head rises in a curve towards the

East to meet Venus which is also rising above the horizon. The East-West

line marks the equinox, the point of equilibrium between the two solstices,

when there are twelve hours of light and twelve of darkness. It appears that some rituals of Craft Masonry are based upon astronomy

and have a heritage well over five thousand years old. The W.M. directs

the candidates gaze towards the East where he can see a five-pointed ‘star’

rising before the sun at dawn. The planet Venus as she moves around the

sky touches the path of the sun in just five places, just like the W.M.

embracing the candidate at just five points, when he is raised.

(補ってもの訳として)

「メーソンのテンプル構図(神殿としての建築様式)はすべてソロモン神殿をモデルにしてのものであると言われており、今日、全てのマスター・メーソン位階の者は[昼夜平分点(春分あるいは秋分)]を象徴し上昇を見るとの金星の夜明け前の光によってその

[一時期的なる死]

より引き上げられる格好となっている。

[金星の上昇]は往古カナン人の神学(セオロジー)の大系にて中心をなしていたところのものであり、フリーメーソンにあっては、

[我々 ―(訳注:我々というのは引用元となっているwww.masoniclibrary. org.auとのサイトが[メーソン由来のものであるところ]によっての表記となる)― にあっての第三位階のフリーメーソンでの再生(を模しての儀式態様)]

のように[再生]にかこつけられているとのものである。

(マスターメーソン位階に推挙されようとの)候補者が(象徴的なる)墓石から引き上げられるとの折、彼の頭は地平線の上へとのぼっていく金星に向き合うようにと東に向けて曲げるとの式で上方へと引きあげられるとのかたちになっている。その折の東西のラインは光の十二時間と闇の十二時間とがあわせて存在するとの昼夜平分点、

[二つの至点(訳注:夏至・冬至/太陽が中空にあっての最高点ないし最低点に見えるとのポイント、半球に応じて昼か夜が最も長くなるポイント)の間の平衡点]

を表するとのものである。

クラフト・メイソンのいくつかの儀式は天文学に基づくように見え、また、5000年を優に越える(人類の)遺産を踏まえてのものと見える。W.M.(訳注:フリーメーソンの間で立場が上のロッジの上位者 Worshipful Masterの略)は(マスター・メーソン位階に引き上げられるとの)候補者らをして夜明けにて太陽が出てくる前にのぼってくる五芒星が見えるようにと東側方向を向くように誘導する。惑星・金星が空を経巡るとき、丁度、W.M.(ワーシップフル・マスター)が彼(マスターメーソン位階引き上げ対象の者)が墓石より引き上げられた時に彼を5ヵ所にあって受け入れるスタイル ―こちらについては続く補説4の段でも解説することとなる The Five Points of Fellowshipとの抱き上げ儀礼のことか、と思われる― をとるように5ヵ所にて太陽の経路をなぞるものである」

(訳を付しての再度の引用はここまでとする)

との記述を引いているとおりである。

以上が[金星]のメーソンの典礼にあっての意味性の指摘の一例だが、対して、[シリウス]の方のメーソン思潮にあっての位置づけについては、悪名高くもある19世紀のフリーメーソンの大物アルバート・パイク( Albert Pike )、そのオンライン上にて全文取得可能であると著書 Morals and dogma(端的には『道徳、そして、教義』とでも表題訳すべきかの著名著作で、その著名性や内容については後の段でもあらためて問題視する所存であるとの著作)、 Internet Archiveや Project Gutenbergのサイトより全文ダウンロード可能となっているとの同著に記載されているところの記述内容として次のようなことが挙げられる。

(直下、 Project Gutenbergのサイトより全文ダウンロード可能な Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry『古代より連綿と続く認証されしフリーメーソンのスコットランド位階の徳義と教義』にあっての I. APPRENTICE. THE TWELVE-INCH RULE AND THE COMMON GAVEL『第一章 徒弟位階.12インチのルールと共通の小槌たるところとして』の章よりの引用をなすとして)

To find in the BLAZING STAR of five points an allusion to the Divine Providence, is also fanciful; and to make it commemorative of the Star that is said to have guided the Magi, is to give it a meaning comparatively modern. Originally it represented SIRIUS, or the Dog-star, the forerunner of the inundation of the Nile; the God ANUBIS, companion of ISIS in her search for the body of OSIRIS, her brother and husband.

(拙訳として)

「(メーソンのシンボリズムにあって)神の摂理への示唆をなすところでもあるとの「五つの方向を指すとの」[ブレイジング・スター]はまた奇抜なやりようで凝ったものであるとのものでもある。マギ(東方の三賢人)の道しるべとなったとされる星を記念するとの意味合いを呈すとのこと、それがゆえ、それ(ブレイジング・スター)に比較的に近代がかってのひとつの意味合いを与えるとの式にもなっている。原初的にはその(メーソン象徴に見る)ブレイジング・スターはシリウス、すなわち、「犬の星」、ナイル氾濫にての先駆的存在となる星であり、そして、犬の神アヌビス、イシス神が彼女の兄にして夫であるとのオシリスの死体を捜索するうえでの連れ合いとなったとの犬の神アヌビスを体現する存在であった」

(訳を付しての引用部はここまでとしておく ―上にては the BLAZING STAR of five pointsと記載されているわけだが、 Five Pointed Starが五芒星の表記法であること、そして、後述するような理由からそちらは[五芒星形のブレイジング・スター]と訳すべきところとなる― )

上の19世紀に世に出た著作より引用なしたところの申しようが妥当であるかは問題ではない。「問題であるのは、」19世紀の著名フリーメーソンであったアルバート・パイク(パイクについては下に付しての解説部を参照のこと)による物言い ―[シリウスは五芒星形状にて表象されるものであり、アヌビスがその体現存在であった]との物言い― が(オンライン上より即時確認できるところの[文献的事実]の問題として)なされていること、それ自体である(※)。

(※上にあってその著述内容を引いたアルバート・パイクという男についてであるが、同パイクは19世紀にて今日に遺るメーソンの儀礼体系を構築した[非常に有名なフリーメーソン]として広く認知されている(につき、パイクに関しては諸種の陰謀論者らに「同男こそが一時期、勢力を拡大したクー・クラックス・クランの首魁であった」「メーソンの「世界的」陰謀は同男それ自体に由来する」と[不確かなところであるとされるところ]につき威力弱くもの断定が(「であるからあまり意味がない」と受け取れる式で)なされている ――他面、 Project Gutenbergのサイトにて掲載図像込みで全文公開されているとの著作 Ku Klux Klan: Its Origin, Growth

and Disbandment(1905)『クー・クラックス・クラン:その起源と成長と解体について』、ウェストバージニア大の教授であったウォルター・フレミングという人物の「編」になる20世紀初頭の同著作(筆者も流し読みながらも検証しているとの著作)にあっては(英文Wikipediaなどにはそれすらもが信用できないとのフリーメーソン団の言い分も紹介されているのだが)「アルバート・パイクは初期KKK団の幹部の一人であった」とのよりマイルドな記述が[KKK団創始メンバーのモニュメント(?)の中でのアルバート・パイク像の写真]の呈示などと共になされている(

the chief judicial officerとの立ち位置にいた?と[疑問符]がフリーメーソンの否定の断言のために今日、つけられる式でながらも幹部であったとのよりマイルドな記述がなされている)―― との向きともなり (尚、何にせよ、集団で意に沿わぬ個人を囲んでの私刑(リンチ)をなすまでに過激化した悪名高いKKKには伝統として[フリーメーソンとの関係]が根強くありKKKメンバーの墓石には実際、コンパスと定規のメーソン紋章が刻まれているとのことを写真付きでオンライン上に紹介している向きもあり、それはハリー・トルーマンのような[フリーメーソンにして、後、選挙のためとされる中で元KKK(第二のクラン)に入会した元米国大統領]に至るまで残置していた気風と判断なせるようになっている)、 また、同アルバート・パイクについてはメーソンと長らくも(表向きの)敵対関係にあったカトリック陣営には[ルシファー礼賛の記述(正確にはそのように受け取れもする記述)を自著にてなしていた向き]であるとの批判がなされているとの向き「とも」なる(といった「宗教的」批判内容は今日に至るまで踏襲されてオンライン上に一部垣間見れるものとなっている)。

他面、フリーメーソンら彼ら身内にあっての毀誉褒貶の「褒」とのことでは同パイクは

[メーソン組織の儀礼体系構築に貢献したこと大なる組織の恩人]

として取り上げられているような類となりもする。

その点については本稿でも続いての補説4でもフリーメーソンらがアルバート・パイクの著作内容をいかように取り上げてきたのかにつき[アルバート・マッキーという学究系メーソンがパイクが与えた影響をどのように振り返っているか]との記述を(誰でも確認なせるところとして)紹介することにするが(尚、本稿本段執筆時の和文ウィキペディア[アルバート・パイク]項目にはどこぞやの愚劣漢ないし工作員の類がアルバート・パイクがフリーメーソンであることそれ自体に疑義を挟むが如き記述 ―[パイクはメーソンのメンバーと「言われている」]云々との伝聞調の記述― をなしているが、海外で記録的事実の問題としてそうもしたことまでを疑うような人間はいない)、本稿この部の段階では(薄っぺらいところながらも)よく目につくとの媒体にあっての[アルバート・パイクに対する肯定的評価と結びつけられての解説のされよう]を引いておくこととする。すなわち、英文Wikipedia[ Albert Pike ]項目にて「現行にあって」記載されているところの一部「常識的」記載内容を引いておくこととする。

(直下、ワシントンDCに置かれたアルバート・パイクの彫像が掲載されているなどしているところの英文Wikipedia[ Albert Pike ]項目よりの記述を一部引くとして)

He first joined the Independent Order of Odd Fellows in 1840 then had

in the interim joined a Masonic Lodge and became extremely active in the

affairs of the organization, being elected Sovereign Grand Commander of

the Scottish Rite's Southern Jurisdiction in 1859. He remained Sovereign

Grand Commander for the remainder of his life (a total of thirty-two years),

devoting a large amount of his time to developing the rituals of the order.

Notably, he published a book called Morals and Dogma of the Ancient and

Accepted Scottish Rite of Freemasonry in 1871, of which there were several

subsequent editions. Pike is still regarded in America as an eminent and

influential Freemason, primarily only in the Scottish Rite Southern Jurisdiction.

(訳として)「彼(アルバート・パイク)は1840年に(メーソン系組織たる)オッド・フェローのインデペンデント・オーダーに参加、それからその間、メーソンのロッジに加わり、組織関連の動きにて非常に活動的に関わるようになり、1859年には米国南部管轄のスコティッシュ位階にての最高指令官(ソブリン・グランド・コマンダー)の位に選出されることになった。彼は自身の持てる時間の過半を同組織の儀式体系の発展に費やしながら、その後の余生(計にして32年間)にあって最高指令官の地位に留まり続けた。よく知られたところとして、彼(アルバート・パイク)は1871年に Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry『古代より連綿と続く認証されしフリーメーソンのスコットランド位階の徳義と教義』と呼ばれる書物を刊行、それについては以降いくつもの版が存在するとのことになっている。アメリカにてパイクは今日もってまだ(殊にスコットランド位階にての南部管轄だけにあって)卓抜し、また、影響力を有しているメーソンと見られている」

(引用部はここまでとする)

以上のようにまとめられがちなアルバート・パイクという19世紀往時の有力メーソンの著書 Morals and Dogma(現時、未邦訳)については筆者も内容検証しており、ここではまさしくものその Morals and Dogmaの内容を取り上げていること、お含みいただきたい)

さて、上にてそこよりの抜粋をなしている Albert Pikeの Morals and Dogmaにあっては

[ブレイジング・スターは[五芒星](金星の会合周期にて呈示されるような五芒星でもいい)との構造をとり、原初的にシリウスにも仮託される]

と形容されているわけだが、 BLAZING STARとはメーソンの象徴主義大系に色濃くも採用されているとのものとなり、については Project Gutenbergのサイトを通じて全文ダウンロードできるとのメーソン象徴主義解説書籍 MASONIC MONITOR OF THE DEGREES OF Entered Apprentice, Fellow Craft and Master Mason(1903年刊行のもの.『徒弟位階・職人位階・親方位階の各位階のメーソン儀礼総覧』とでも訳せよう資料)にあって次の記載がなされている。

(直下、 MASONIC MONITOR OF THE DEGREES OF Entered Apprentice, Fellow Craft and Master Masonが特定書籍に書き記されているとの文献的事実であるとのこと、オンライン上より誰でも確認できるところの部位(p.29)よりの引用をなすとして)

The Mosaic Pavement is a representation of the ground floor of King Solomon's Temple; the Indented Tessel, of that beautiful tessellated border or skirting which surrounded it. The Mosaic Pavement is emblematical of human life, checkered with good and evil; the Indented Tessel, or tessellated border, of the manifold blessings and comforts which constantly surround us, and which we hope to enjoy by a firm reliance on Divine Providence, which is hieroglyphically represented by the Blazing Star in the centre.

「(メーソンにあっての)モザイク形状の舗床は[ソロモン神殿の表象物]となり、美しくも碁盤の端っこ、裾の部を囲むのがぎざぎざに加工された切りばめ細工( the Indented Tessel )となっているとのものである。モザイク形状の舗床は人間の人生を象徴するもの、善と悪の白黒の市松模様にて装飾されており、the Indented Tessel、すなわち、[ぎざぎざに加工されてのその縁なる部]は中心となるところにて存在するブレイジング・スター (訳注:下にここにての引用元で掲載されているところの五芒星形の図を掲載しておく) にて象徴図として表象されるところとなって常に我々を取り囲み、我々が[神の摂理]への堅き信頼にてそれに浴することを望むとの多重的なる天なる恵み、そして、(福徳としての)安楽を意味するものである」

(訳を付しての引用部はここまでとしておく)

上の引用部記述内容の文献的事実としての確認およびそこにて掲載されている図を参照することでブレイジング・スターとは五芒星形状で描かれることもあるとすぐに後を追う(裏を取る)ことができるようになっているとのもの「でも」ある。

とにかくも、

[金星] ⇔ [五芒星形] ⇔ (アルバート・パイク著作やその他メーソン著作に見るブレイジング・スターありよう) ⇔ [シリウス]

との体現方式がメーソン典礼体系に関するインサイダー申しよう(流布文書記載内容)を引き合いに導き出せるようになっている ―19世紀著名著作の歴然たる内容などより帰納できるところとして、である― 。

上の段にて呈示の図は本稿にての出典(Source)紹介の部67(現在、補説3に内包される段で筆を進めているわけであるが、先行する補説2の中にて挙げていた出典紹介部)で挙げているとの図、金星の内合の周期によって星天に描かれるとの五芒星にまつわる図となり([金星と五芒星]の図となり)、下の段にて呈示の図は直近直上の段にて同著よりの文言を引いたとの Masonic Monitor of the Degrees of Entered Apprentice, Fellow Craft and Master Mason(1903)に掲載されているとの「五芒星としての」フリーメーソン象徴 Blazing Star、ぎざぎざの縁に囲まれた市松紋様の中心に置かれることもあるブレイジング・スターが挙げられているものとなる(そして、そこに見るブレイジング・スターについてはメーソンの有力者アルバート・パイクが遺した著名著作にて[イシス・アヌビスにて体現されるシリウス]であったとの申しようがなされていることを引いた通り、一部にて[シリウス体現の五芒星]を表象するものと見られているものになる)。

(※これより[付記として]の話をなし、また、次いで、図による訴求部を設けたうえでここ[補足として[2]]と振っての補足部に一区切りをつけることとする)

[付記として]

フリーメーソンの[ブレイジング・スター]紋章が五芒星形状と結びつけられているとのことについては19世紀のフリーメーソンの識者層である Albert Mackeyアルバート・マッキーの手になるメーソン関連事物解説文書 ― Encyclopedia of Freemasonry『フリーメーソン事典』― にあって下に引用なすとおりの記載がなされている。

(直下、 Albert Mackey(1807-1881/英文ウィキペディアにあっての同男にまつわる項目にてその事績が記載されているところのメーソン要覧書著者たる19世紀の識者系フリーメーソン)の手になる書、オンライン上より全文確認可能なる Encyclopedia of Freemasonry『フリーメーソン事典』( Encyclopedia Of Freemasonry ( Extended Annotated Edition )との題で流通している版)よりの引用をなすとして)

The Blazing Star, which is not, however, to be confounded with the Five-Pointed Star, is one of the most important symbols of Freemasonry, and makes its appearance in several of the Degrees. Hutchinson says "It is the first and most exalted object that demands our attention in the Lodge." It undoubtedly derives this importance, first, from the repeated use that is made of it as a Masonic emblem; and secondly, from its great antiquity as a symbol derived from older systems. [ . . . ] The Great Architect of the Universe is therefore symbolized in Freemasonry by the Blazing Star, as the Herald of our salvation." Before concluding, a few words may be said as to the form of the Masonic symbol. It is not a heraldic star or estella, for that always consists of six points, while the Masonic star is made with five points.

「ブレイジング・スターは(「本来的には」との文脈で、か)五芒星と混同・曲解されるような性質のものではないのだが、フリーメーソンにあっての最も重要なシンボルのひとつであり、数多の位階にてその登場を見せている。ハチソンは「それはロッジにて我々の注意を求めてやまないとの第一の、そして、もっとも格調高いとのものである」と述べている。(そうしたいいようは)疑いようもなく、第一義的には、それがメーソン紋章としてなるべくしての度重なる使用に由来しており、第二義的にはより古いシステムに由来するそのシンボルとしての際立っての古さに由来する。・・・(中略)・・・ 従って、グレート・アーキテクト・オブ・ザ・ユニヴァース(訳注:フリーメーソンから見ての「神」に近しき存在)はフリーメーソンにあっては[救済の紋章]としてブレイジング・スターによって表象されるとのこととなる。締めくくる前にあと何語かメーソンのシンボル形態について紙幅を割いてもよかろう。メーソンの星の紋章は紋章学に見る紋章あるいはestella(訳注:スペイン語で[星]の意をなす語)とは異なる、というのも、そちら紋章学に見る紋章が六方向を指すものとして用いられている(訳注:*アスタリスクのような形状を持つ星系紋様が欧州貴顕にて用いられてきたことへの言及と思われる)のに対してメーソンの星は五芒星とのかたちをとっているからである」

(訳を付しての引用部はここまでとする)

上では「ブレイジング・スターは五芒星形と混同・曲解されるような性質のものではないとしても、」と述べられたうえでなお、そのブレイジング・スターがメーソンの神の象徴となっている星形状の紋様であり、また、([メーソン由来の星の紋章]としての)五芒星形をとるようになっているとの記述がなされてもいる(自家撞着(自己矛盾)の色彩を感じる物言いともとれるのではあるが、とにかくも、表記記載から推し量れることはブレイジング・スターが[メーソンの神の象徴であり][五芒星形状を呈する]との申しよう「も」がなされているとのことである)。

その点、本稿の先の段、出典(Source)紹介の部99では Grand Lodge of British Columbia and YukonのWebサイトにあっての The pentagramとタイトルに振られたページ、その左部記述部より

One of the arguments used by anti-masons to support their claim that

Freemasonry is satanic is to refer to the masonic use of the pentagram.

The short answer to this accusation is that the pentagram is not mentioned

in any masonic ritual or lecture and is not contained within the lessons

or teachings of Freemasonry.

True in essence, this response will not satisfy anti-masons who can point

to the many books about Freemasonry that include the pentagram, or at least

the five-pointed star, in their iconography, and the writings of such spurious,

irregular or psuedomasonic authors as Count Cagliostro, Éliphas Levi and

Aleister Crowley. Although the pentagram, as a geometric figure, is of interest to freemasons

since it is also a representation of the Golden Ratio, its esoteric significance

is only of historical interest.

(訳として)

「反メーソンの人間らによるメーソンは悪魔主義的存在であるとの彼ら主張を支えるうえでのひとつの申しようはメーソンの五芒星使用に対する言及をなすとのものである。こうした攻撃に対する端的な答えは

[五芒星はいかなるメーソン儀式、メーソン教義にあっても言及されておらず、フリーメーソンリーの講義・教説にも五芒星が含まれて「いない」]

とのことである。

この本質的真実に依拠しての回答は

[フリーメーソンにまつわる多数の書籍にあって、そして、紛い物的・非正規・偽メーソン的なるカリオストロ伯爵やエリファス・レヴィ、アレイスター・クローリーの書物にあって五芒星(すくなくとも五方向を指す星)にあっての象徴主義が図解にて含まれていることを指摘することができる]

との立ち位置にいる反メーソンの人間らを満足させることがないだろう。

しかしながら、[幾何学的文様としての五芒星]は[黄金比の体現物]であったことからフリーメーソン・メンバーの興味関心の対象物であったわけだが、それは[歴史的関心をそそるとの秘教的重要性を有した存在]に対する「歴史的」関心のそれにすぎなかった」

との申しようと上にて抜粋している19世紀にてのメーソン関連著作ら(1801年生にして1887年没とのことが現行英文Wikipediaにての紹介されているとの著名メーソン、 Albert Mackeyアルバート・マッキーのようなメーソン自身がものしたような著作)にあっての、

The Great Architect of the Universe is therefore symbolized in Freemasonry

by the Blazing Star, as the Herald of our salvation." Before concluding,

a few words may be said as to the form of the Masonic symbol. It is not

a heraldic star or estella, for that always consists of six points, while

the Masonic star is made with five points.

「従って、グレート・アーキテクト・オブ・ザ・ユニヴァース(訳注:フリーメーソンから見ての「神」に近しき存在)はフリーメーソンにあっては[救済の紋章]としてブレイジング・スターによって表象されるとのこととなる。締めくくる前にあと何語かメーソンのシンボル形態について紙幅を割いてもよかろう。メーソンの星の紋章は紋章学に見る紋章あるいはestella(訳注:スペイン語で[星]の意をなす語)とは異なる、というのも、そちら紋章学に見る紋章が六方向を指すものとして用いられている(訳注:*アスタリスクのような形状を持つ星系紋様が欧州貴顕にて用いられてきたことへの言及と思われる)のに対してメーソンの星は五芒星とのかたちをとっているからである」

との書かれように矛盾[contradiction]が観念されるところでもある。筆者はフリーメーソンに対する歴史的言われよう、インサイダー・アウトサイダーにあっての歴史的言われようを突き詰めるとの観点から彼ら特性 ―補説4にてできる限りのところを呈示する特性― につき真剣に分析したこともある人間なのだが(それにつき世の中には言われたことしか出来ぬとの機械のように思考力がそも欠を見ている、にも関わらず、調べたフリをする偽物も数多いる。であるから一応、述べておくが、筆者のことを[何かを調べたフリをしつつも実際には自分で何一つ調べる気もなければ考える気もないとの類、頭の具合が「際立って」よろしくはないとの[モード]で動かされている類、人間としての一個の意思があってやっているかさえも疑わしいとの大小の詐欺師・詐狂者の類]と区別をつけていただきたいものではある)、 思うところあって調べに調べた結果、メーソンという存在は詰まるところ、インサイダーの間にて「も」平然と矛盾した言われようがなされているとの組織体となっているとの心証を抱かざるをえないと見倣すに至っている ―※世間一般の常識人というものは「[このような世界]で何故、[そのような団体]が存在しているのか?」「その団体の実に醜悪な暗部として[実際に露見しているところ]が一体どのようなものなのか?」の[根本問題](フリーメーソンより[知]との面では質的に劣る相応の人間らを幅広くも弾幕的に配している節ありの国内カルトの存在意味にも通ずる問題「では」ある)というものを見ず天、まったく見ずに済ませ、「フリーメーソンは陰謀団などではない」「フリーメーソンに属するような類はいかなおかしな動き方さえコントロールされて[させられる]傀儡であるなどということを言う人間はおかしな陰謀論の流布者だ」との[表立って声大きくも出てくるような申し分]ばかりを真に受けたがる節があるとのことを承知の上で述べるが、そも、世間一般の常識人というものが(どの面下げてか、でもいいが)真に受けたがるとの[表立っての申し分]、それ自体からして[矛盾]や[欺瞞]で満ちている団体がフリーメーソンという団体となっていると本稿筆者は結論づけるに至ってもいる― )

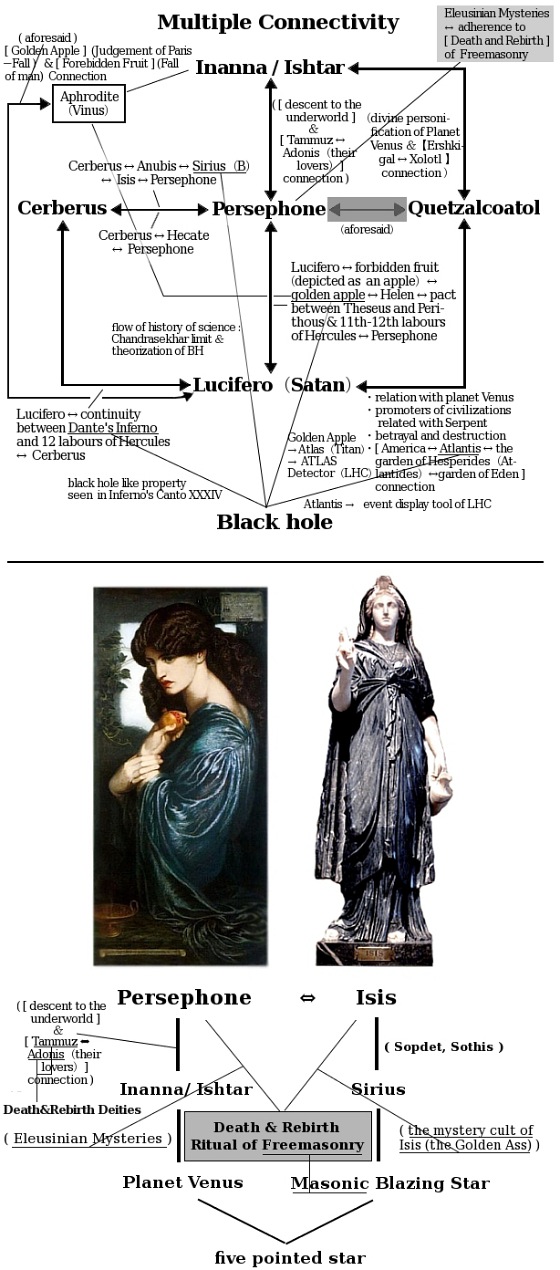

以上ここまで呈示してきた、

[フリーメーソン象徴主義を介しての[五芒星]と[金星](会合周期との兼ね合いで星天に五芒星を現出させるとのことが知られもしている天体)と[シリウス]の関係性]

および本稿にあってのよりもって先駆けての段にてその呈示に注力してきた、

[金星体現存在としてその似姿が初期キリスト教教父階級に構築されたとされるルシファーに関わるところで[際立っての古典ら](それらが[ウェスタン・カノン]と評される最も著名なる古典らであることにつき、出典(Source)紹介の部90(5)から出典(Source)紹介の部90(9)を包摂する解説部にて先述の『地獄篇』やミルトン『失楽園』)にて「どういうわけか」ブラックホール的側面が付与されているとのことがある]

[シリウスB ―(同シリウスBについてはくどくもなるが、出典(Source)紹介の部95(8)以降にて解説しているように[ケルベロス]との結びつきが「これもっともな式で」指摘されてきたとの白色矮星ともなる)― がブラックホール理論開闢の天体になるべくしてなっていることがある(スブラマニアン・チャンドラセカールのブラックホール概念提唱経緯を扱った英国の科学史専門の学者の手になる書籍(邦題)『ブラックホールを見つけた男』に表記されてのこと ―本稿にての先立つところ、ここ補説3にあっての[C]および[D]の段の解説部にて出典を細々と挙げて詳述のことである― )]

とのことらの[複合顧慮]からフリーメーソンは

[ブラックホールと「複合的に」結びつく存在たる五芒星]([シリウスに仮託されてのものであるとメーソンに主張されての紋章たるブレイジング・スター]および[金星]が双方、その形態と結びつく五芒星)

を尊崇視していることになる「とも」述べられるわけだが、

「そのことからしてあまりにも話の辻褄が合いすぎる」

とのことともあいなる。

本稿補説3にあっての[A]から[F]の段にて指摘しているように、

「フリーメーソンはデメテル・ペルセポネにまつわるエレウシス秘儀、そして、イシス・オシリスにまつわる往古崇拝形態と似通ったものを自分たちの[死の再生の儀式体系]の中に取り込んでいる」

(:さながらイナンナ・イシュタルに愛人化されていた植物の死と再生の神たるドゥムジ・タンムズが殺された、あるいは、アフロディテ(ヴィーナス)およびペルセポネに愛人化されていた植物の死と再生の神たるアドニスが殺されたことを想起させるように取り込んでいる ――出典(Source)紹介の部93にて取り上げたところのメーソン(アルバート・マッキー)由来の書物、 Project Gutenbergのサイトで公開なされている The Symbolism of Freemasonry(1882.著者死亡後、一年をして刊行された著作)の巻末

Synoptical Index.Aの段(大要解説[ア]段)のAdonis解説項目にて

In the mythology of the philosophers, Adonis was a symbol of the sun; but

his death by violence, and his subsequent restoration to life, make him

the analogue of Hiram Abif in the masonic system, and identify the spirit

of the initiation in his Mysteries, which was to teach the second life

with that of the third degree of Freemasonry.

(訳として)「哲学者らに由来するところの神話学見地にあってはアドニスは太陽のシンボルとなる。しかし、彼の暴力による死、そして、続いての生への復活は同アドニスをしてメーソン体系にあってのヒラム・アビフの質的同等物となさしめ、彼アドニスの秘蹟へのイニシエーションの精神を第二の人生への教授をなそうとの意味でメーソンの第三位階のそれ(訳注:マスター・メーソン位階への参入秘蹟)と結びつけるものである」と記載されていることからもうかがえるように[死と再生の儀式体系]の中に取り込んでいる―― )

とのことがフリーメーソンの識者も込みにかなり昔から指摘されている(引用なしてきたような式で指摘されている)とのことがある一方で、そも、その

[死と再生の儀式]

にまつわるペルセポネもイシスらも双方、[シリウス]に(そして、[ケルベロス]を介して[ルシファー]および[ブラックホール]にも)結びつく存在であるとの指摘が多重的になせてしまうがゆえに、

「話の辻褄があまりにも合いすぎる」

と述べるのである。

(関係性をまとめての図として)

先にて引用をなしたところのメーソンの識者層、アルバート・マッキーの手になる著書、

Mackey's Encyclopedia of Freemasonry

にあっての別の段では

(直下、引用なすところとして)

we have in the representations of the present day the incongruous symbol

of a blazing star with five straight points. In the center of the star

there was always placed the letter G, which like the Hebrew yod, was a

recognized symbol of God, and thus the symbolic reference of the Blazing

Star to Divine Providence is greatly strengthened.

「我々は今日にての表象様式として不統一感を呈しているものながらもの直線的な五つの角を持つブレイジング・スターのシンボルを有している。その星のシンボルの中央部にては常にGの字が置かれ、それでもって、ヘブライ語のヨッドの字が神の象徴となっていたようにブレイジング・スターにあって神意が働いていることに象徴的なる言及をなしているのである」

(引用部はここまでとする)

との言及もが認められるとのことがある。

以上に見る「神意」(メーソンらの言い分に見る[神意]というものだが)の体現物としての

[Gを刻み込んだ五芒星としてのブレイジング・スター]

がいかようなるものなのか、その具体的使用事例についても下に挙げておく。

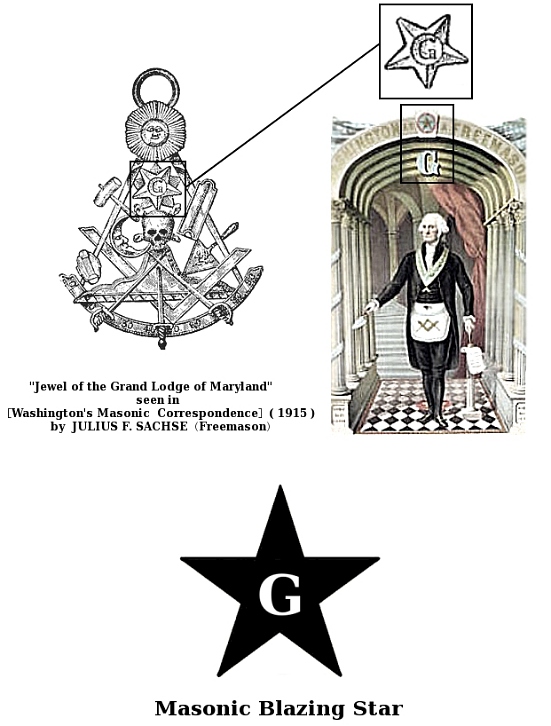

上掲図左上は本稿筆者たる手前が19世紀から20世紀前半にかけてのフリーメーソンにまつわる語られようを分析していた中で読解していた文書の一つたるもの、 Project Gutenbergのサイトにて全文公開されているとの[ジョージ・ワシントンのフリーメーソンとしての書簡に対する分析]をなしているとの20世紀初頭の著作、 Washington's

Masonic Correspondence(1915)と題されてのフリーメーソン( Julius Sachseという20世紀初頭にて執筆なしていたとのフィラデルフィアのフリーメーソンリー成員の手になる著作)にて掲載されているメリーランドのフリーメーソンリーの[統括交流会館(グランド・ロッジ)]にあって使用されていた装身具を抜粋したものとなり、そこにあっては

[Gが刻み込まれたブレイジング・スター]

の似姿が見受けられる。

上掲図右上はメーソンの正装に身を包んだワシントンを描いたフリーメーソン画であるが、明示的にはブレイジング・スターは持ち出されていなくとも、記念的モニュメントとしての同画からして[五芒星とGの字が近接して描かれている]との格好となっている。

ここ本稿ではそのようにメーソンにあってGod(神)のGと結びつけられる Blazing Star、先にて原文引用をなしている著作 Morals

and Dogmaによると[シリウス]と結びつくとされるそれが[五芒星]形状をとるとのかたちで(星天にあっての内合の周期から五芒星形状を現出するとの指摘がなされてきた)金星の会合周期による現出構造とも結びつき、によって、

[シリウス(メーソンが五芒星形態を呈することもあるブレイジング・スターにてのメーソン主義における比定物)]⇔[イシス(シリウスAの体現神格として伝わっている女神)]⇔[ペルセポネ(エレウシス秘儀との関係でイシス共々メーソンの死と再生の象徴体系と結びつくことを先述した冥界の女神)]

[ペルセポネ]⇔(冥界下りをなしてそこに留まることを強いられた女神としての共通性/同一存在であるとされている死と再生の植物神らを愛人化している存在としての共通性)⇔[イナンナ・イシュタル]⇔[金星(会合周期にて五芒星と結びつく天体/別称[明けの明星]のラテン語表記がルシファーとなる天体)の体現存在としての女神]

との関係性と(それこそメーソンらがそのように呼ばわりたがるような[神意]などというものの賜物なのか)接合性を呈している、属人的主観などが問題にならぬとの式で接合性を呈しているとのことに着目している。

(付記の部はここまでとする)

[以上、ここまで述べてきたことの意味性を間接的に訴求すべくもの図解部として]

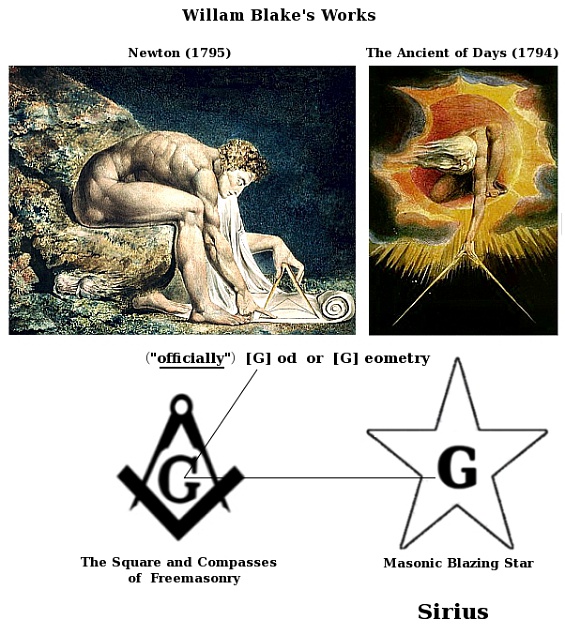

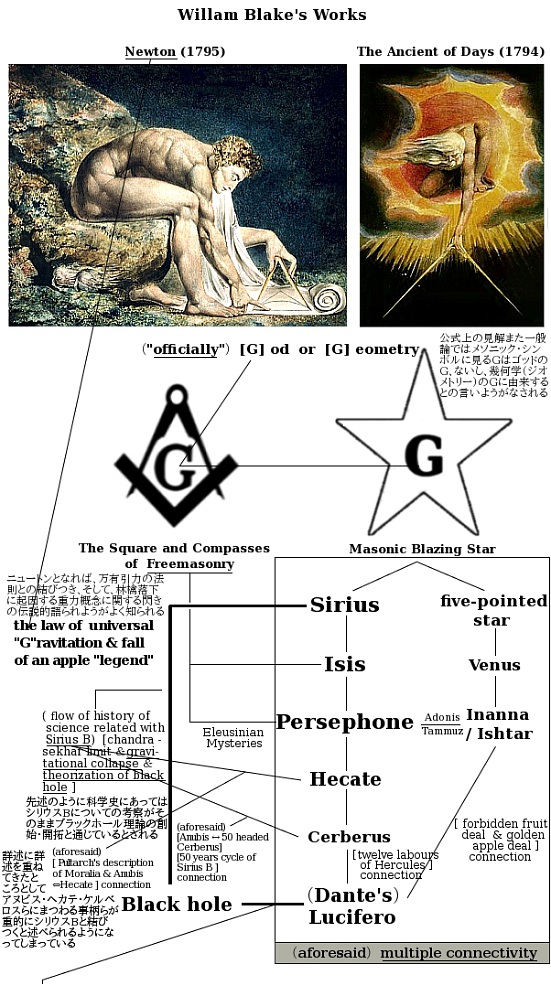

ここにては「視覚的かつ直感「にも」訴えるべくもの」、そして、「印象論がかった側面が強きものとしての」19世紀芸術作品らから材をとっての図解部を ―(印象論としての話をなすのは本意ではないのだが)― 設けておく。

上は

[18世紀後半から19世紀にかけて活動の著名な英国人芸術家ウィリアム・ブレイが製作したカラー版画に見る[アイザック・ニュートン似姿]および[ブレイク流の造物主に比定されるとのユリゼン(という存在)の似姿]を並列して挙げたもの ―(ウィリアム・ブレイクは活動の英国の版画家にして詩人となり、彼の叙事詩『ミルトン』にて付された詩が歌曲化されての[エルサレムJerusalem]が英国では著名な曲となっているがためもあって英国人一般によく知られているとされもする歴史上の人物ともなる(英国人によく知られた同ブレイクはその詩作[エルサレム]が産業革命時代イギリスをして[暗黒をもたらすサタン的なる工場 dark satanic mills]といった忌まわしいものとして描いていることでもよく認知されている芸術家である))― ]

及び

[Gの字を中枢に据えてのよく知られた代表的フリーメーソン・シンボル]

をあわせて呈示なしたとのものである(:ウィリアム・ブレイクに素材とされているアイザック・ニュートンについては[フリーメーソンの象徴を「想起」させる交差する二本の骨]を紋章としていたことが英文Wikipediaにすら紹介されているとの向きとなり、(言うまでもないことか、とは思うが)、[重力]概念の流布・開拓者となる。その点、諸種媒体上ではニュートン本人がメーソンであるかは不分明ではあったとされているのだが、同ニュートン、メーソンにてニュートンの名前を冠する交流会館(アイザック・ニュートン・ロッジ)を構築されているなどメーソンによって重要視されているとの向きとはなる。(上掲図左上にブレイク版を挙げてのニュートンのことはここまでとして)他面、ブレイクが描いているとのユリゼンの版画(上掲図右上の版画)、タイトル名としては The Ancient of Daysの方についてはフリーメーソンの造物主(グレート・アーキテクト・オブ・ユニヴァース)をモチーフにして描いたものであるとの見解が呈されているとのものとなり、英文[Urizen]項目にてのDerivation[由来]の節にて Urizen has clear similarities with the creature called the Demiurge by

Gnostic sects, who is likewise largely derived of the Old Testament god.[…]

Speculative Freemasonry is another possible source of Blake's imagery for

Urizen; Blake was attracted to the Masonic and Druidic speculations of

William Stukeley. The compass and other drafting symbols that Blake associates

with Urizen borrow from Masonic symbolism for God as the "Great Architect

of the Universe"

「(ウィリアム・ブレイクの描いた)ユリゼンについては[おおよそにして旧約聖書の神に由来している節ありとのグノーシス派にあってのデミウルゴスと呼ばれる存在]との明確なる類似性を呈するとのものである。・・・(中略)・・・また、思弁的メーソン(のありよう)がブレイクのユリゼン(という作)の想像の源泉となっているとのありうべきところのものである。ブレイクはウィアム・スツークリ(訳注:あるいはウィリアム・スタッカレーとも.ストーンヘンジに関する考古研究で名を遺しているフリーメーソン)のメーソンおよびドルイド主義に関する推察に魅せられるところがあった。(であるから)、ウィリアム・ブレイクがユリゼンと結びつけていたとのコンパスおよび他の作図象徴はメーソンの神、グレート・アーキテクト・オブ・ユニヴァースよりメーソン象徴主義から拝借したとのものとも「とれる」」と記載されているようなところとなる(英文Wikipediaの同じくもの表記の出典としてはオクラホマ大学出版局から刊行されている William Blake in a Newtonian World:

Essays on Literature as Art and Scienceという1998年初出の著作が掲載されている)。また、上掲図に見るフリーメーソンのGの字をコンパスと定規で囲ったとの象徴はあまりにも有名なものとして諸所にてすぐにメーソンの代表的シンボルとなっていること、確認なせるとのものとなっている)。

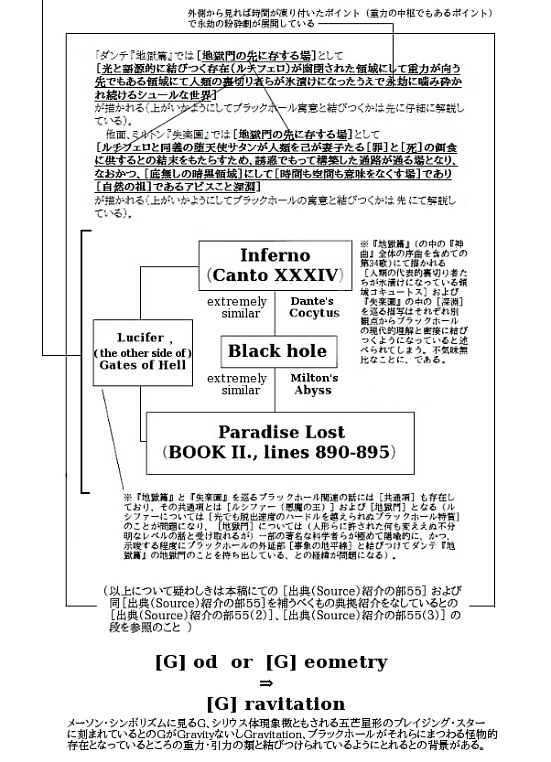

ここ別枠で設けての図解部では以上の図に加えて、下の関係図を挙げ、続けて、従前の内容を振り返っての話をなすことで[[神(God)ないし幾何(Geometry)を意味すると一般にされるGを刻まれてのブレイジング・スターの問題]と[重力]の問題の接合性]を感じさせるようなところもあるとの訴求をなしておくこととする ―くどいが、印象論としての話をなすのは本意ではないのだが、ここでは、明示してのこととして「例外的に」、視覚的・直覚的側面を強くも前面に出しての訴求をなしているとのこと、慮(おもんぱか)って頂きたい次第ではある― 。

直上の関係図に関わるところとして

[五芒星形状について本稿にていかような話をなしてきたのか]

とのことにまつわる先の段にあっての関係図ら、補説2の段 ―現行は補説3での話をなしている― にて呈示していたところの関係図らを再度、呈示しておくこととする。

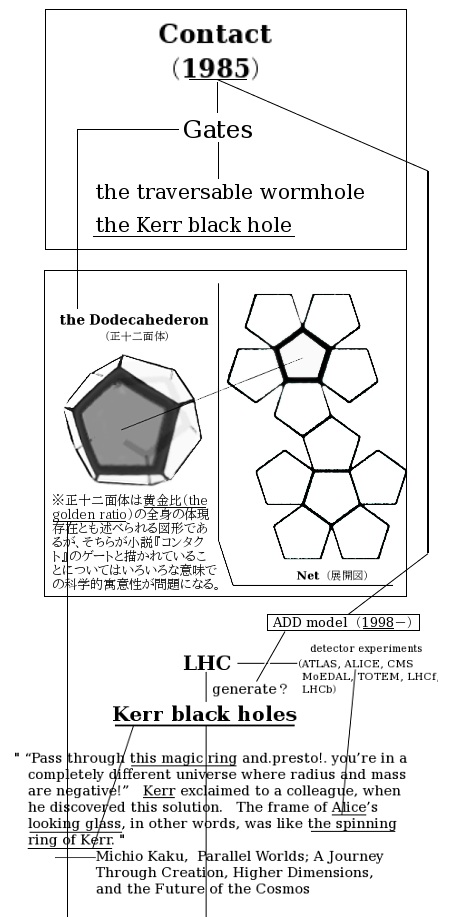

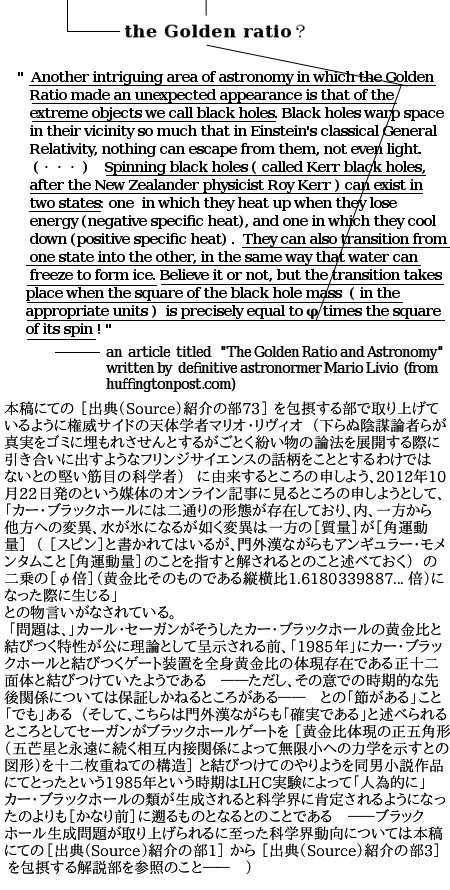

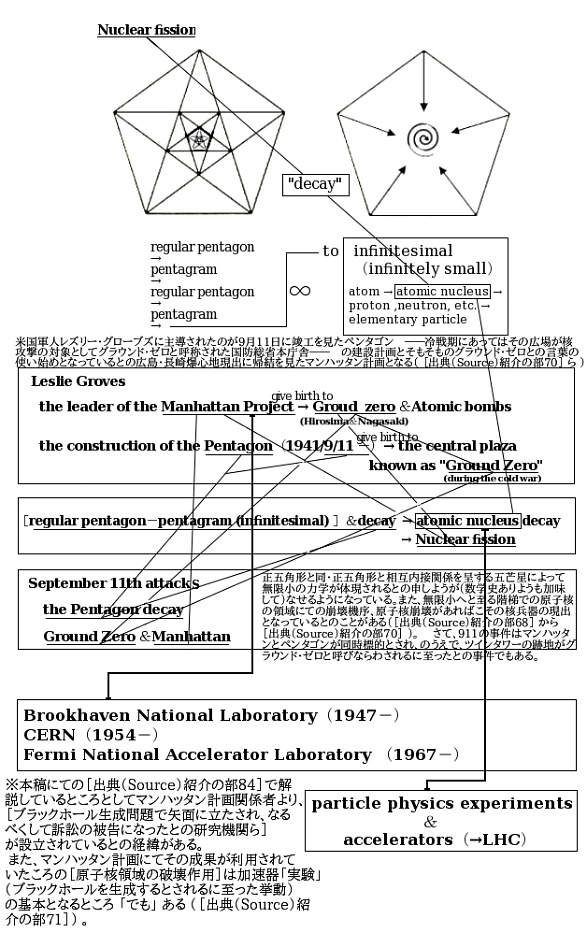

(以下、本稿補説2の部にて取り上げていたところの[黄金比体現構造たる正五角形][ブラックホールと結びつくゲートの構築を作品設定としている小説作品]の接合性にまつわる関係図を再掲するとして)

(続けて、[無限小に至るまでの力学を体現することで知られる正五角形と五芒星形の相互内接関係]がいかように[マンハッタン計画][現実に発生した911の事件][ブラックホール生成可能性が昨今に至って取り沙汰されるに至った加速器実験]らと結びつくものなのかについての関係図を再掲するとして)

(さらに続けて、[黄金比と結びつく正五角形をゲート(の封印)として描いている作品]にして[(存在自体が奇怪な)911の事前言及作品]となっているとの特定小説作品について本稿にての出典(Source)紹介の部37-5に続く部より同様のものを挙げ出していたところの関係図の再掲をなすとして)

(加えて、[黄金比と結びつく正五角形をゲート(の封印)として描いている作品]にして[(存在自体が奇怪な)911の事前言及作品]となっているとの特定作品にあって重要視されている ―作品タイトルに付された副題となり、また、作品内にて図示されての象徴も描かれている― との[黄金の林檎](本稿にてのここに至るまでの段で何度も何度もそれが[サタンの類に古典で定置されている古き蛇がエデンにて誘惑に用いた禁断の果実]と同一視されるだけの側面を伴っていることを解説してきたとの Golden Apple)が[トロイア崩壊の原因]としての要素を帯び、また、加速器実験ともどういうわけなのか接合していると述べられるようになっていること、それについての関係図の再掲をなすとして)

以上の図解部の再掲によって本稿筆者が

[Gとの文字と結びつき、また、シリウスとも結びつくとの五芒星形状のフリーメーソンのブレイジング・スター紋様]

のことを何故もってして問題視したのか、理解いただければ幸いと考えている。

ここまでにて補足と付しての二点目の話を終えることとする

これにて述べるべきことを多く述べたつもりであるとの補説3の部を終えたいが、最後に

[確認としての話]

として以下のようなことを記しておく。

ロバート・テンプル (ここ補説3の部でその論拠および主張内容の重大な欠陥性の所在を指摘したうえでなお、一部の説得力あるパートを問題視してきたとの著作『シリウス・ミステリー』の著者にして先述のように『シリウス・ミステリー』著述の後にフリーメーソンに加入したとの話が(オンライン上にて)取り沙汰されているとの向き) はその著書 The Sirius Mysteryの中で次のようなことを述べている。

(直下、 The Sirius Mystery原著の冒頭部、 What is the Mystery?と振られての冒頭部よりの掻い摘まんでの抜粋をなすとして)

Arthur Young had a particular passion for reading about mythologies from all over the world, including those of obscure tribes. One day he showed me a book entitled African Worlds, which contained several chapters, each dealing with a different tribe, with its views of life and its customs and mythology. There was a chapter about the Dogon translated into English from the French of Marcel Griaule and Germaine Dieterlen, the eminent anthropologists.

Arthur pointed out to me a passage he had just read in this chapter, in which these anthropologists were describing the cosmological theories of the Dogon. I shall quote the paragraph which I read then, which first brought to my attention this whole extraordinary question, so that the reader will begin this subject just as I did, with this brief reference: 'The starting-point of creation is the star which revolves round Sirius and is actually named the "Digitaria star"; it is regarded by the Dogon as the smallest and heaviest of all the stars; it contains the germs of all things. Its movement on its own axis and around Sirius upholds all creation in space. We shall see that its orbit determines the calendar.'

/'The starting-point of creation is the star which revolves round Sirius and is actually named the "Digitaria star"; it is regarded by the Dogon as the smallest and heaviest of all the stars; it contains the germs of all things. Its movement on its own axis and around Sirius upholds all creation in space. We shall see that its orbit determines the calendar.'/

That was all. There was no mention by the anthropologists of the actual existence of such a star which revolves around Sirius. Now Arthur Young and I both knew of the existence of the white dwarf star Sirius B which actually does orbit around Sirius. We knew that it was 'the smallest and heaviest' type of star then known. (Neutron stars and 'black holes' were not much discussed and pulsars had not yet even been discovered.)

[ . . . ]

I therefore abandoned all those mysteries and determined to concentrate in depth on cracking the one really hard and concrete puzzle that I had been initially confronted with: how did the Dogon know such extraordinary things and did it mean that the Earth had been visited by extraterrestrials ?

The trouble with trying to undertake a serious investigation about the possibility of extraterrestrial contact with Earth, is that a lot of sensible people will be put off by the very idea.

[ . . . ]

It didn't take me long to research Sirius B and discover that its orbital period around Sirius was indeed fifty years. I now knew that I was really on to something. And from that moment I I have been immersed in trying to get to the bottom of the mystery.

[ . . . ]

They knew they could trust the French anthropologists, and when Marcel Griaule died in 1956, approximately a quarter of a million tribesmen massed for his funeral in Mali, in tribute to a man whom they revered as a great sage - equivalent to one of their own high priests. Such reverence must indicate an extraordinary man in whom the Dogon could believe implicitly. There is no question but that we are indebted to Marcel Griaule's personal qualities for laying open to us the sacred Dogon traditions. I have now been able to trace these back to ancient Egypt, and they seem to reveal a contact in the distant past between our planet Earth and an advanced race of intelligent beings from another planetary system several light years away in space. If there is another answer to the Sirius mystery it may be even more surprising rather than less so. It certainly will not be trivial.

(すぐ後に注記する理由から国内にて流通している『シリウス・ミステリー』訳書である『知の起源』よりの引用はなさずに代わって原文補いもしながらもの拙訳をここに呈示しておくとして)

「(『シリウス・ミステリー』著者が師事していた)ペンシルヴァニア大学の教員であるアーサー・ヤングは世界中の神話を読み解くとの情熱を有しており、同じくものことに関してはあまり世に知られていない部族に関しても例外ではなかった。ある日、そのアーサー・ヤングがアフリカの異なる種族毎の死生観および慣習を扱っての著作である『アフリカの世界』という書籍を見せてくれた。そのうち、二章ほどが高名な人類学者であったマルセル・グリオールとジェルメーヌ・ディテルランの両名による仏語から英語に訳されての記述がなされてのドゴン族にまつわっての章となっていた。アーサーは著名な人類学者がドゴンの宇宙観について書いているとのそうもした章の中の丁度彼が読んだばかりの部を指さした。そのとき私が読んだ文章を ―丁度、私がそうもしてこの主題に取り組みだしたように読者にもそうしていただきたいために― ここに端的に抜粋しよう。

[(ドゴン族における)創造の原点はシリウスの周囲を円軌道でまわるとの星であり、それは[ディジタリアの星]と呼ばれている。その[ディジタリアの星]はドゴン族によってすべての星の中で最も小さく、かつ、最も重い星とされている。そのディジタリアの星は全てのものらの種子を宿している。その[ディジタリアの星]のシリウスを経巡る動きこそが宇宙の全ての創造の源泉である。我々(注:マルセル・グリオールとジェルメーヌ・ディテルランら二人の人類学者らか)はその軌道が暦のありようを決していると見もしている]

以上がここで引用することとしたことの全てである。シリウスの周辺を経巡るそのような星が存在しているか否かとのことについての言及は(その折、読むことになったとの著作『アフリカの世界』にあっては)人類学者ら ―マルセル・グリオールとジェルメーヌ・ディテルラン― によって言及されていなかった。

今時分にあってはアーサー・ヤングも私も白色矮星シリウスBのことを知っており、また、そのシリウスBが(往時、読んだ書籍に記載されたドゴン族の伝承に見る[ディジタリアの星]にあってのように)既知の恒星の中で[最も小さく、また、最も重い]部類の星であるとのことを知っている。(中性子星やブラックホールは今日あるように頻繁に俎上にのぼるようなものではなく、パルサーに至っては発見されていなかったのだが)。

・・・(中略)・・・

(そうもしたシリウスB、肉眼目視不可能であるシリウスBにまつわってのものと見える言及がなされているように見えることについて)地球外文明と地球の接触の可能性についての真剣な調査をなそうとすることに伴う困難は多くの「敏感な」人々がそのようなアイディアによって不快の念を起こさせられもするとのことである。

・・・(中略)・・・

シリウスBのシリウスを経巡る軌道が50年であるとのことを調べるのに時間はかからなかった。その時点で私は引っかかるところの上を歩いているのだと自己認識することになり、[ミステリー]の底へと到達しようとのまさにもの没入状態になった。

・・・(中略)・・・

ドゴンの人々はフランス人人類学者を信ずるに値する存在ととらえており、そマルセル・グリオールが1956年に没した折、彼のマリにての葬儀に参列すべくもおおよそにして25万人ものドゴン族の人々が参列、それはドゴン族の人々が彼らの部族の中の高位の祭司のように賢者として敬っていた男に対する賛辞のためがゆえであった。そうもした崇敬はドゴン族が絶対的に信頼できると見た際立っての男、その男に対してのものとして呈されていたに違いなかろう。といったマルセル・グリオール個人の人間としての質がドゴン族の神聖なる伝承について我々に途を開いてくれたことに疑念の余地はない。私(ロバート・テンプル)はこのようことに通じていること(シリウス伝承を巡る話)の起源を古代エジプトに遡って求めもし、そして、それが[遙か過去の我ら地球と幾光年も離れた他の星系の知的先進種族の間の接触]を明らかにしているように見えるとのことがあるとする。シリウス・ミステリーに他の回答があるのだとしてもそれは同じくらいに驚くべきものであろう。それは確かに[些細なこと]ではない」

(訳を付しての引用部はここまでとしておく ―※― )

(※ここでは国内にて流通を見ている『シリウス・ミステリー』訳書 ―『知の起源 文明はシリウスから来た』(角川書店)― の訳文に代えて(即時手仕事ながらもの)拙訳を付すことにした。何故か。訳が不正確なのか、あるいは、筆者が検討しているシリウス・ミステリー原著の版と訳がそこより起こされた可能性があるシリウス・ミステリーの版に記述異動があるのか(版にての表記からおそらく前者であろうとは考えている)、とにかくも、日本語版と英語原著版に不一致表記が「目立ってある」とのことがまずもってあり、その不一致表記がゆえに『シリウス・ミステリー』という著作に対する読み手印象がまったく違うものになろうとの判断がありもして、「オンライン上より確認なせるとの原文表記を挙げたうえで」わざわざ拙訳を付したのである。その点、The Sirius Mystery原著にては They knew they could trust the French anthropologists, and when Marcel Griaule died in 1956, approximately a quarter of a million tribesmen massed for his funeral in Mali, in tribute to a man whom they revered as a great sage - equivalent to one of their own high priests. Such reverence must indicate an extraordinary man in whom the Dogon could believe implicitly. There is no question but that we are indebted to Marcel Griaule's personal qualities for laying open to us the sacred Dogon traditions. I have now been able to trace these back to ancient Egypt, and they seem to reveal a contact in the distant past between our planet Earth and an advanced race of intelligent beings from another planetary system several light years away in space. If there is another answer to the Sirius mystery it may be even more surprising rather than less so. It certainly will not be trivial.

(即時手仕事ながらもの上掲拙訳では[ドゴンの人々はフランス人人類学者を信ずるに値する存在ととらえており、そマルセル・グリオールが1956年に没した折、彼のマリにての葬儀に参列すべくもおおよそにして25万人ものドゴン族の人々が参列、それはドゴン族の人々が彼らの部族の中の高位の祭司のように賢者として敬っていた男に対する賛辞のためがゆえであった。そうもした崇敬はドゴン族が絶対的に信頼できると見た際立っての男、その男に対してのものとして呈されていたに違いなかろう。といったマルセル・グリオール個人の人間としての質がドゴン族の神聖なる伝承について我々に途を開いてくれたことに疑念の余地はない。私(ロバート・テンプル)はこのようことに通じていること(シリウス伝承を巡る話)の起源を古代エジプトに遡って求めもし、そして、それが[遙か過去の我ら地球と幾光年も離れた他の星系の知的先進種族の間の接触]を明らかにしているように見えるとのことがあるとする。シリウス・ミステリーに他の回答があるのだとしてもそれは同じくらいに驚くべきものであろう。それは確かに[些細なこと]ではない]と(いちいちもって語感をあわせるのが面倒ながらもの)原文にできるかぎり即しての訳をなしもしている)と表記されているところが、和書『知の起源 文明はシリウスから来た』(角川書店/本稿の先だっての段でもタイトルからしてバイアスがかかっているといった按配の訳書)では(以下、再度引用するとして)一九五六年にマルセル・グリオールが亡くなったとき、マリで開催された彼の葬儀に二五万人もの部族民が参列した。グリオールは高位の神官と同等の尊敬を集めていた。いま私たちがドゴン族の神聖知識を知ることができるのは、二人の人類学者、グリオールとディテルランの地道な調査のおかげである。その研究があったからこそ、私はドゴン族の知識の源泉を古代エジプトにまでさかのぼり、そこから地球と地球外文明との接触をも推定しえたのだ。地球外文明とは、地球から数光年離れた恒星系の文明、すなわちシリウス星系の文明ということである。本書が試みるシリウス・ミステリーに対する解答は、「地球と地球外文明との接触」の科学的証明にある

(引用部はここまでとする)との(筆者が中身を検討した)原著と全く異なる言い分が表記されている(下線を振った部に着目して頂きたい)。本稿の先だっての段でも述べたように国内で流通している『シリウス・ミステリー』訳書では[代替可能性を著者(ロバート・テンプル)自らが容れての仮説の呈示]が[科学的証明の完遂]に切り替えられてしまっているわけである(当初、原著をきちんと検討していなかった折の本稿筆者もそうした国内訳書の表記に眩惑され、ロバート・テンプルという論客の評価を「見誤って」なしていたとのことがある)。につき、[センセーショナルさを向上させての売らんかな主義]のためなのか(当然、出版社は商売なのだからそれを志向する力学はあるとは思える)、あるいは、[真っ当な言辞をフリンジ(縁)の外側の領域(トンデモの領域)に追いやる相応の言論ベンダーら、彼らに作用している力学]のためなのか(ちなみに日本の書店では現行取り次ぎ経緯の委託販売形態にも関わる問題として配本されてきた書籍を満足に陳列せずにそのまま返品しているとのこともなされているとのことが出版業界内実としてあると本稿筆者も知っており、のような中で表だって山と陳列されている書籍があのようなもの「ら」になっているとのことがある、ゆえに、言論コントロール、というより、人間の認識世界のありようのコントロールが見事になされ遂せているとの観点も出てくる)、 あるいは、[ただ単純なる訳者の筆の誤り]なのか、それとも『シリウス・ミステリー』原著が原著それ自体で改悪されているとのことがあるのか知らぬが、とにかくも、そうも原著・訳書双方での内容の不一致が生じているところで国内訳書の記述を引くのは望ましくなかろうと判じたとのことが本稿筆者胸中にありもして原著引用部に訳書表記に代えての拙訳を付した。またもってさらに述べておけば、以上のような[国内訳書にての(本稿筆者が読み解いている原著に見る記述内容からの)行き過ぎた申しようへの変換]がなされている一方でシリウス・ミステリーに通じることになったドゴン族伝承を分析をなしていた仏人民族学者のうち、マルセル・グリオールの没後、グリオールとの共著とのかたちでジェルメーヌ・ディテルランによって刊行されている[シリウスB⇔ドゴン族のディジタリアの星]との変換式に通ずる細やかな言及をなしているとの著作、 Le Renard Pâle(邦題)『青い狐』という仏語著作の邦訳版にあってはその訳者にあたるとの国内学究 ―先行して英訳されている英語版から訳が起こされたのならば筆者でも難なく再現できるとのプロセスを経ていることになるが、とにかくものオリジナルは仏語著作であるとの著作の訳者にあたるとの学者で西アフリカ史を専攻したとのことである坂井信三(現)南山大学教授― が([学者としての魂(知的情熱)]の欠如よりも[人間としての魂(本然的内面作用)]の欠如、存在としての[魂]の無さや希薄さを思い知られる書きようであろうと個人的には見てしまうようなところながらもの以下、『青い狐』(せりか書房)p.563-p.564より引用なすところとして)ところでひとことつけ加えておくと、本書にはいわゆる「シリウス・ミステリー」なるものがまとわりついている。・・・(中略)・・・しかしこの「ミステリー」は、「文明から隔絶された未開人」というステレオ・タイプを前提にしたときにしかなりたたない。ところが実際は、サンガのドゴン人は隔絶からはほど遠い状態にあった。歴史的な事実として、サンガにほど近いバンジャガラの町には植民地政府によって一九〇七年には小学校が建てられ、サンガには一九三六年以来プロテスタント系のミッションが入っており、一九四〇年には小学校ができている( PALAU-MARTI 1957 )。サンガはドゴン・ランドでも早くから開けたところなのである。一方彼らがシリウスに関する複雑な知識をもつことが明らかになったのは、一九四六年の調査よりもあとのことである。だからそれまでのあいだにサンガの人々が西欧の天文学に接する機会はありえたに違いないと思われる。・・・(中略)・・・そのうえ本書の記述をすなおに読んでみれば、ドゴンの知識においては、シリウスにはフォニオの星、女のもろこしの星、米の星、ひえの星という四つの星があるのである。だからこの知識は、全体としてはむしろ現代の天文学の知見に符号しないというべきであり、フォニオの星に関する部分だけを取り出して「ミステリー」を云々するのは、全く粗雑な見方にすぎないことは明らかである。・・・(中略)・・・。いずれにせよ、「ミステリー」好きのSF愛好家には申し訳ないが、そうした天文学的知識が「異星人」から伝えられたものであろうが、ヨーロッパ人から伝えられたものであろうが、そんなことは大した問題ではない。むしろそうした興味本位の議論は、ドゴンの神話それ自体の価値と、それを記述したグリオールらの仕事の意味を矮小化することにしかならないだろう

(引用部はここまでとする)との首をかしげざるをえぬ物言いをそちら訳書(仏語タイトル Le Renard Pâle/英文タイトル The Pale Foxの邦訳版)の後書き部(にあっての引用セクション後半部)にてなしもしている ―本稿の先にての出典(Source)紹介の部95(3)でも引用なしたところである― 。その点、(ピックアップするとして)いずれにせよ、「ミステリー」好きのSF愛好家には申し訳ないが、そうした天文学的知識が「異星人」から伝えられたものであろうが、ヨーロッパ人から伝えられたものであろうが、そんなことは大した問題ではない。むしろそうした興味本位の議論は、ドゴンの神話それ自体の価値と、それを記述したグリオールらの仕事の意味を矮小化することにしかならないだろう

(学者言い分よりの再度引用はここまでとする)といった常人ならば首かしげざるをえなかろうとの申しようがなされている、他面で『シリウス・ミステリー』訳書の原著との表記違いが見受けられるところで目に付くようになされていることについては、である。そう、―そうした人間がこの狂った世界では絶無に近しいとも観察されるからこそ問題なわけだが― すくなくとも[情報収集を真剣にやる(外語文献ならば原著にまで目を通す)との人間]にのみそうもしたことが分かるようになっているということについては[よく出来たダブル・スタンダードのシステム]に通じていると「私的には」見もしている。この世界では少しでも[限界領域に突入しそうなこと]を言えば、それをよりもって馬鹿げている、ないし、よりもって不適切なる方向に修正なしつつもの[褒め殺し]するような類がそこらじゅうにいる一方で他方で褒め殺しされて劣化したものを魂があるのかと疑われるような専門家(本当に魂が無いというのならば[人間のように振る舞う人工知能結線型の内実空虚な下位モジュール]などでもいいのだが)という筋目の向きが的外れに、あるいは、彼らにとっての安全牌であろうとのやりようでこき下ろしもし、結果、[我々人類の実体や行く末にまつわっての根本問題]が世人に「よりもって見えない」ようになっている、であるから、(実に悪い意味で)[よく出来ているダブル・スタンダードのシステム]だと私的には見ているわけである ―そうもした話をなしても言論が家畜小屋で外的に統制されているか、あるいは、人間一般に内的確認意欲が生じる余地がないとのかたちで誰一人とて耳を貸さねば[何の意味も無い]、養殖種の[破滅]の刻が近いといくら明確化した論拠を挙げて大音声で呼ばわっても[屠所の羊]しか周囲にはいないとのことに通ずるところとして[何の意味も無い]わけだが、とにかくも、『結果どうあれ[死]や[滅]と秤量されれば、』との観点から『[前非]をあらためて今は全力を尽くして正しいことを訴えるべきである』との観点がゆえに筆者はここで表記のようなことまで事細かに記すことにしている― )

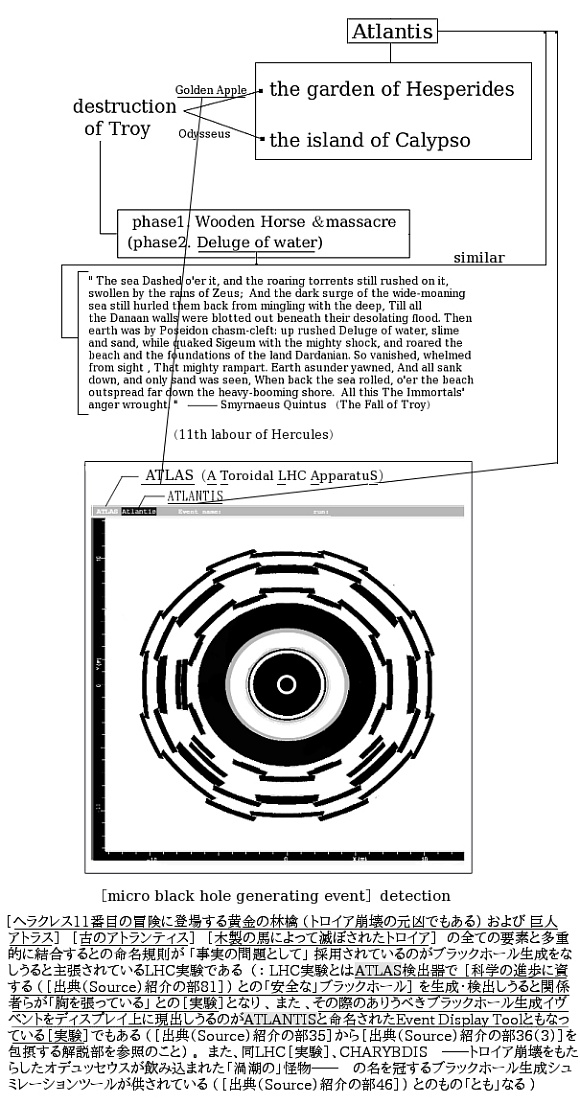

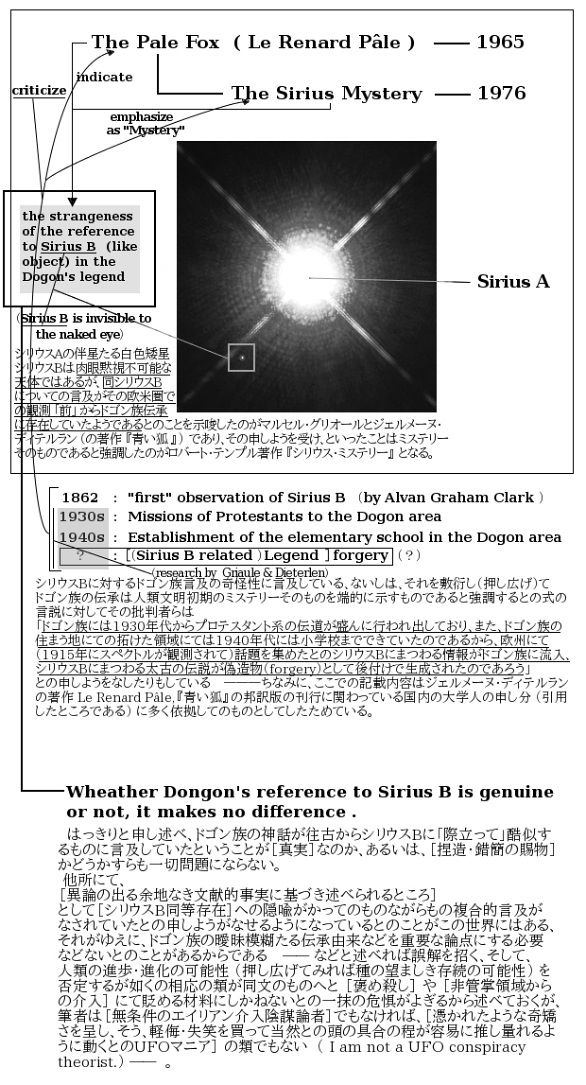

直上注記の部が長くなったが、肉眼目視不可能なはずであるシリウスBへのかなり正確な言及が伝承にみえるようであるとのことについてロバート・テンプルはそれこそがミステリーであると主張しているとのことがある中で本稿では『シリウス・ミステリー』にあって主色をなすドゴン族(Dogon)にまつわる主張が信用のおけないもの(unreliable)となっている(されている)ことを ―出典(Source)紹介の部95(3)などにて― 仔細に論じてきもした(ロバート・テンプルはドゴン族がシリウスにまつわる行き過ぎた知識を有しているとのことをそもそものテーゼの核としているわけであるも、そのドゴンのシリウスにまつわる先覚性を初めて問題視しだした二名の人類学者の申しようには問題性があるとの指摘がなされており、同点についても取り上げてきたわけだが ―[[ Walter Van Beekの指摘]と[Dogonの行き過ぎた知識につき主張した Marcel Griauleおよび Germaine Dieterlenの主張]の間に横たわる矛盾の問題]について取り上げてきた― )。一方でロバート・テンプルの[先行的言及](シリウスBにまつわっての先行的言及)に対する他の分析 ―ローマ期古典を引き合いに出しての言及― には重きをもって取り合うに値する(だが、どういうわけなのかそちらは目立って顧みられていない)との側面がある、としつつも、下に「再度」、図示するような式でロバート・テンプルの問題ある主張の中身についても深く踏み込んでいたわけである。

(再掲図として)

さて、テンプルの主張の主色をなすところに問題があろうとも、である。彼テンプルがシリウス・ミステリーの執筆契機となった調査をなしていた折にはブラックホールのことや中性子星のことがあまり知られていなかったとしている中にあって

[初期のブラックホール(無限大の質量が無限小のポイントに集中するとそうもしたものができあがるとされるブラックホール)の理論の誕生にはシリウスB ―上に引用なしているようにロバート・テンプルやテンプルに先行する二人の仏人学者らに[最も重い星][最も小さい星][宇宙の起源]と言及されている存在に比定されているとの天体― が極めて重きをもって関わっているとのことがある]

というのが[科学史にまつわる史実]であるとされていることに相違はなく、そのことを本稿では[科学史専門の史家の著作内の記載よりの原文引用]でもって入念に呈示している。

そして、そうもしたこと、シリウスBはブラックホール理論開闢に通じている天体であるとのことについては

[地球とシリウスの位置関係からなるべくしてなっている]

と述べられるだけの記述が同じくもの科学史専門の史家の著作内に見てとれること「も」本稿では指摘している(※)。

[より込み入ってのところを振り返りもしての表記として]

本稿では

Empire of the Stars Friendship,Obsession and Betrayal in the Quest for Black Holes(邦題)『ブラックホールを見つけた男』(原著2005年刊、邦訳版2009年刊。邦訳版版元は草思社/著者は Arthur I. Millerというロンドン大の教授として奉職し、[科学史研究]が専門との人物)

の訳書よりの引用をなすことで、表記のこと、すなわち、

[初期のブラックホール理論の開拓にはシリウスBが極めて重きをもって関わっているとのことがある]

[そうしたことは地球とシリウスの位置関係からなるべくしてなっているとのことであるとの申しようがなせる]

とのことを示さんとしもしてきた。その絡みでの引用部をここに繰り返しておく。

(直下、出典(Source)紹介の部96(2)、そこにて引用なしていたところの訳書『ブラックホールを見つけた男』(草思社)[第三章 天体物理学の巨人エディントン]p.94-p.95よりの再引用として)

[シリウスBはシリウスAの伴星である。シリウスAは夜空でいちばん明るい星で、太陽の二六倍もの明るさがある。・・・(中略)・・・十九世紀の天文学者たちがシリウスAに伴星があるのではないかと考えるようになったのは、シリウスAが滑らかな軌道をたどらず、ふらつくことに気づいたからである。・・・(中略)・・・シリウスAとシリウスBが互いの周りを回るのに要する時間と軌道の不規則さの度合い、さらに地球からこの二つの星までの距離から、天文学者たちはシリウスBの質量を計算することができた。その結果、シリウスBの質量は太陽とほぼ同じで、ほぼ2×1033グラムであることがわかった。・・・(中略)・・・半径も一万八〇〇〇キロメートルほどと計算されたが、・・・(中略)・・・言いかえると、シリウスBは、地球と大して変らない体積のなかに太陽の全質量を詰め込んでいるのである。このために、シリウスBの平均密度は一立方センチメートル当たり、なんと六万一〇〇〇グラムにもなってしまった。白色矮星の密度が極端に天体物理学者たちは、このような星の記述には、これまでとは別の形の完全気体の法則を捜さなければならないのではないかと考えた]

(再度の引用部はここまでとする)

以上引用部に見るありようからシリウス(シリウスA)が

[「恒星として極めて地球より目立つものとして存在しており」、そのため、遠からずそこに不可視であった伴星(シリウスB)が存在していること、および、その伴星の特性(不可視性と密に関わるところの白色矮星としての特質)が[科学的観念・科学技術の発展]にて知れることになったであろう]

とのことが推し量れる。

そのことが

[ブラックホール理論開闢といかに関わっているのか]

についての再言及(再引用)を続いてなしておくこととする。

(直下、出典(Source)紹介の部96、そこにて引用なしていたところの訳書『ブラックホールを見つけた男』にあっての[第三章 天体物理学の巨人エディントン]p.94冒頭部より抜粋をなすとして)

二五年後、エディントンとチャンドラは、これら謎に満ちた白色矮星が最後に迎える運命をめぐって激しく議論を戦わせることになるが、そのときには天体物理学者たちは、白色矮星は燃えつきた星だと考えるようになっていた。さらに一九一四年には、一人の天文学者が、別の白色矮星シリウスBに関して、ちょっと信じがたいような観測結果を発表していた(後述のアダムズによる観測のこと)。このシリウスBが、チャンドラとエディントンの生涯と、天体物理学のその後の歩みを変えることになる。

(掻い摘まんでの引用部はここまでとする)

(直下、出典(Source)紹介の部96、そこにて引用なしていたところの訳書『ブラックホールを見つけた男』(草思社)[第五章 英国への旅立ちから運命の日まで]p.172よりの再引用として)

計算をつづけていたチャンドラは、一九三一年の終わりに、相対論的縮退からは、もう一つ、驚くべき結果が出てくることを知った。それは、放射圧が総圧力の一〇パーセントを越えている星は、完全に縮退してしまうのを防ぐ縮退コアを生み出すことができないというものである。電子が密集してどれほどぎゅう詰めになっていても、そのような星の内部は必然的にものすごい高温になるから、星は完全気体の状態を保つだろう。縮退圧がなければ、非常に固い非圧縮性コアが生じることはありえず、したがって、燃えつきた星が重力によって限りなく高密度の無限に小さな点にまで押し潰されるのを妨げるものは何もないことになる。

(再度の引用部はここまでとする)

(直下、訳書『ブラックホールを見つけた男』(草思社)[第九章 星の研究をはじめた物理学者たち]p.309よりの再引用として)

このときまで、チャンドラの理論が提起した重要な疑問、すなわち、チャンドラが見出した上限質量を超す白色矮星はどうなってしまうのかとう疑問には、だれ一人答えを出していなかった。

そのような星が収縮していって、ものすごい高密度の、想像もつかないような小さな点になってしまうというようなことがほんとうに起こるのだろうか?ようやくオッペンハイマーがこの問題に取り組むことになった。 ・・・(中略)・・・ 彼は星が最期を迎える四番目の道筋を検証した。それは、星がどこまでも崩壊をつづけ、ついには周囲の空間そのものを「貪欲な胃袋」に呑み込んで一生を終えるというものである。これは天体物理学の最前線への攻撃であり、オッペンハイマーはのちにマンハッタン計画を立案したときと同様、周到に準備をして戦いを仕掛けた)

(再度の引用部はここまでとする)

(直下、訳書『ブラックホールを見つけた男』(草思社)[第九章 星の研究をはじめた物理学者たち]p.312よりの再引用として)

先人たちとは異なり、オッペンハイマーとスナイダーはシュワルツシルト半径を真剣に受けとめ、これを実際の星に当てはめることができるかどうかを調べはじめた。

二人が発見した驚くべき結果は、一定の条件のもとでなら、大質量の星は確かに内側に向けて爆発(爆縮)を起こすことができ、最後にはシュワルツシルト半径よりも小さくなって周囲の空間を引き寄せ、見えなくなってしまうというものだった。科学者たちはシュワルツシルト半径を指すのに、最初は「シュワルツシルトの特異点」という言葉を使った。光がこの領域の内側から外に出るには無限の時間がかかるからである。けれども、この用語は間違った呼び方であることが明らかになる。

シュワルツシルト半径がそのような範囲を定めるものであるのに対して、爆縮する星こそ、最後はどこまでも小さくなって無限大の密度になる、すなわち特異点になるのである。奇妙で不可解ではあるものの、星が特異点になるというこの解は、かつてチャンドラが述べたことにほかならなかった。チャンドラは、ある一定の質量を超えた星が、まさしくそうした振る舞いをすることを見出していたのだ。チャンドラの発見がついに立証されたのである。

オッペンハイマーとスナイダーの研究は好奇心をそそる謎を生みだしたが、彼らはどう説明すればいいのか困惑してしまった。収縮して、ほぼシュワルツシルト半径の大きさになった星とともに運動している観測者の見方と、星を遠くから眺めている観測者の見方とがあいいれないように思えたのだ。星とともに運動している観測者は、物質が速度を上げながら内部に流れ込んでいくのを見る。シュワルツシルト半径によって定まる地平面に近づけば近づくほど、重力場はますます強さを増して物質を引き寄せるからである。・・・(中略)・・・したがって、遠方の観測者は、星がシュワルツシルト半径に達しているとき、収縮している星が「凍りついたように動きを止めた」と報告するだろう。収縮する星の強力な重力に押さえ込まれてしまうため、光がそこから脱出するにはますます長い時間を要するようになり、最後には星が空間と時間のうちに「凍りついて」、もはや動いていないように見えてしまうのである。

(再度の引用部はここまでとする)

上でもって何故、

[初期のブラックホール理論の開拓にはシリウスBが極めて重きをもって関わっているとのことがある]

[そうしたことは地球とシリウスの位置関係からなるべくしてなっているとのことであるとの申しようがなせる]

とのことが申し述べられるか、理解なせるところであろう、と思う(※)。

(※尚、チャンドラセカールはシリウスBがそうであると判明して物議を醸した白色矮星の研究から重力崩壊の結果、ブラックホールが生まれるとの観点を煮詰めていった(そしてブラックホール的なるものの存在を馬鹿げていると見倣していた往時の学究らの大御所との確執の中で冷や飯を食わされることになった)とされるわけであるが、白色矮星( White dwarf star )とそれより密度高い中性子星やブラックホールらとの密度差は歴然としたものともなっている。英文Wikipedia[ White dwarf ]項目にて記載されている基本的な情報として言及するが、[白色矮星の1立方メートルあたりの密度]は[1×109㎏]となっている、すなわち、[10万㎏あたりが1立方メートルあたりの重さになっている]とされるのに対して[中性子星のコア Neutron star core]では[8.4×1016(10の16乗)から1×1018との重さ]、すなわち、[(兆単位を越えて京の単位に突入して)8.4京㎏から100京㎏が1立方メートルあたりの重さになっている]とされ、そして、[ブラックホール]に至っては[1立方メートルあたりの密度]が[2×1030(10の30乗)㎏]、すなわち、[[2×1京×100兆]キログラムが1立方メートルあたりの(ブラックホールの)[ドグマ的理解]に基づいての重さ]とされているが、ここでは[死せる恒星]が内側に向かって潰れていく、そして、重力の化け物となる重力崩壊によってブラックホール化するプロセスが問題視される中でシリウスBが着目されるべく着目されるに至った、それだけの背景があるとのことを問題視しているとのこと、お含みいただきたい次第ではある)

以上、述べたような縁起を持つシリウスB、内側に向けて潰れていく過程でブラックホールには到底なりはしなかったがブラックホール理論開闢に多大な影響を及ぼすに至ったとのシリウスBをしてフリーメーソンであるとされている(先述)との著述家ロバート・テンプルがそれを

[知の起源]

と結びつけている(まとめとして見てのそうした主張の具体的内容については本稿にての出典(Source)紹介の部95,出典(Source)紹介の部95(2)などを参照されたい)とのことはそれ自体からして

「実にもって不気味である」

と述べざるをえないことである。

そうも述べる理由は[シリウス](重力崩壊起こしての伴星シリウスBというよりも星天にあって際立って目立つ存在たる恒星シリウスA)を[知の起源]と見倣す思潮を持っているフリーメーソンが

[シリウスおよびブラックホールと多重的に結びつくものら(つい先程までにて先述なしてきたところの実に不快な存在らである)を秘儀体系に組み込んでいること]

にも結びつくところとして

[多重的相関関係の環]

が(黒白にあっての)グレー・ゾーンを軽く飛び越えしまっているとのかたちで摘示なせてしまうからである([結節存在となる[ペルセポネ](シリウス体現神格としての側面を往古帯びていたイシスとの同等物)に関わる多重的関係性]については再度繰り返しはしない)。

以上、枠で括っての記述をなしたところで、長くもなったが、補説3の部を終えることとする。