懐疑論者に軽侮されがちな著作ながらもの『シリウス・ミステリー』、同著作にあって取り沙汰されているところでもある重んじて然るべき特定事実 補説3

さて、ここまでの内容をもってしてで、ある。古代ギリシャ・古代ローマで行われていた[エレウシス秘儀]というものについて以下のことらを指し示しもしてきた。

[エレウシス秘儀は秘教・密儀と呼ばれる所以(ゆえん)として参入資格がある者のみが参加し、その知識を参加者身内だけで保持するとのものである ―参加者が限られている秘密の儀礼、それがゆえにもの[秘儀]である― ](通念化しているところの見解を出典(Source)紹介の部91にて紹介)

[エレウシス秘儀は大地の女神デメテルが自身の娘ペルセポネが冥界の王ハデスに略取されたことを嘆いて彼女を探して彷徨う過程を、そして、ペルセポネが地上に戻るとの過程を模し再現するとのものである(しかしそうもしたエレウシス秘儀についてはその細かい内容についてまでは今日に伝わっていないとされる)](通念化しているところの見解を出典(Source)紹介の部91にて紹介)

[エレウシス秘儀にての儀式では酩酊作用が伴う薬物が利用されていたとされる([キュケオン]という大麦・ハッカ・水を主成分とする飲み物がアヘンを混入されながら利用されていたとの説が学者らによって唱道されている)](通念化しているところの見解を出典(Source)紹介の部91にて紹介)

[エレウシス秘儀については[エジプト神話にあっての著名な筋立て]としての[悪神セトによってオシリス神がばらばらにされて殺された後(セトは棺を用意して、まんまとオシリスをその中に誘い込み、そこでオシリスをばらばらにして殺したと伝わる)、オシリス神の妻たるイシス神がオシリスを求めての探索をなしたとの筋立て]に倣(なら)っての部分が多いと古文献の時点で言及されているとのことがある](学者らの指摘および記号論的類似性にまつわるところとして長くもなっての出典(Source)紹介の部92にて解説)

[エレウシス秘儀はフリーメーソンの儀式体系とのつながりが一部の識者に知られているとのものとなる](メーソン内部の人間らの世間的申しよう及び記号論的類似性について細かくも言及しての長くもなっての出典(Source)紹介の部93にて解説)

(さらに加えもして)

「エレウシス秘儀でその存在が極めて重要となっている女神ら、デメテル(母たる女神)とペルセポネ(娘たる女神)については[母子分かたれずに本来的に一体としての存在]であるとの分析が学究になされてきた存在であるとのことがある」(学者および言論人の指摘を出典(Source)紹介の部94および出典(Source)紹介の部94(2)にて解説)

「一体一対の存在と見立てられもするデメテル・ペルセポネ母子は古文献それ自体のレベルで女神イシスと結びつけられている存在であるとのことがある」(該当するところのローマ期古文献よりの原文引用をなしての出典(Source)紹介の部94(3)にて解説)

「デメテル・ペルセポネ両者およびイシスとの結びつきに関しては[ヘカテ]という女神もその結びつきの環に入ってくるとの申しようがなせるところとなっている](該当するところのローマ期古文献よりの原文引用をなしての出典(Source)紹介の部94(3)および出典(Source)紹介の部94(6)にて解説)

[デメテル・ペルセポネ両者およびイシスと結びつくヘカテという女神に関しては[ヘラクレス12番目の功業にて登場した犬の怪物ケルベロス]にそれ自体で接合する存在となっているとのことがある」(出典(Source)紹介の部94(7)にて解説)

以上、指し示しなしてきたことらにつき振り返ったところで述べるが、つい最前の段にあって[従前内容を振り返りつつもの補足部]にて論じているように

「[ヘラクレス12功業]というものは

【[ペルセポネ](エレウシス秘儀で主として祭られている冥界の女王にして春に地上世界に再臨する女王) ←→ [ヘカテ](エレウシス秘儀にてデメテル神およびペルセポネ神と共に祭られている「冥界の」「三面構造を持つ」「犬と接合しての」「トリカブト由来と紐付けられての」女神) ←→ [ケルベロス](ヘラクレス第12功業にて捕縛されている「冥界の」「三面構造を持つ」「犬と接合しての」「トリカブト由来と紐付けられての」地獄の番犬)】

との関係性に通ずるものである」

とのことがある。

が、それだけのことを論点として、そう、続いての話に関わる事柄として指し示したかったのであれば、

[古典その字面のレベルにて同一視される(出典(Source)紹介の部94(4))との女神ら(イシスおよびペルセポネ)がエレウシス秘儀・イシス秘儀を介して接合し、また、フリーメーソンの秘教思潮とも接合している(出典(Source)紹介の部94(3))とのこと]

などにつき細かくも論じる必要など特段なかったかもしれない。

だが、ここでの話が

「人間に与えられた[ランダム性を奪われた運命](という忌むべき[予定])が問題となってくるものである」

とのことに関わるところとして表記のこと、[エレウシス秘儀とフリーメーソン思潮の繋がり合い]についてまで細々とした指し示しをなしていること、含んでいただいたうえで以降、続く内容をご検討いただきたい。

[多少、脇に逸れての話として]

続いての段に立ち入る前に[多少、脇に逸れての話]をここにてなしておく([ペルセポネ←→ヘカテ←→ケルベロス]との関係性、および、そこから何が指摘できるのかとのことを本題としているところで頻繁に脇に逸れるが、さらに外挿しての話をなしておく)。

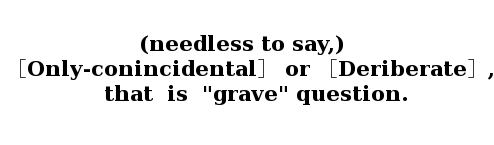

本稿の先の段ではダンテInferno『地獄篇』にあって

[(ギリシャ神話の冥界の主催神ハデスの零落しての姿とも解される)怪人プルート]

が登場、同プルートが『地獄篇』にてのケルベロス登場の下りとさして離れていないとの段にて意味不明なるものであるがゆえに学者のような類の間で有名なもの、 Papé Satàn, papé Satàn aleppe!「パペ・サタン・パペ・サタン・アレッペ!」との叫び声を挙げていることの意味性を問題視していた(:詳しくは出典(Source)紹介の部90(4)を参照のこと.ダンテ『地獄篇』では[グラトニー(貪食)]の罪 ―セブン・デッドリー・シンこと七つの大罪の一つ― を懲罰するとの名目での地獄の浅い階層にてケルベロスらが囚人らを切り刻んでいるとの描写が第6歌でなされた後、第7歌冒頭部にてプルートが登場、表記のとおりの意味不明なるフレーズ、おそらく[悪魔の王サタンを礼賛してもの]であろうと指摘されている中でながらもヘブライ語・アラビア語・フランス語などに依拠してのいろいろな解釈論が出されている(既述)との意味不明なる叫び声を発しているとのことがある)。

そうしたことを本稿で指摘していたのは ――三面のケルベロス登場から間を経ずにサタン礼賛のものともされる[意味不明なる叫き声](として有名な大音声)をあげるプルートが登場しているとのところにあって――

[ダンテ『地獄篇』にての三面のルシファー(サタン)と三面のケルベロスがたかだかものその程度のことからして結びつく素地がある](複合的な材料のうちの一つとしてそういう素地がある)

とのことを訴求するためであったわけだが、そうもした先だっての指摘の趣意から離れもして申し述べもするところとして Papé Satàn, papé

Satàn aleppe!との意味不明なる叫き声を上げている(とダンテが描いている)プルートという存在は

[冥界の主催神ハデスのローマ化存在]

であると解される一方、

[豊かさを体現してのローマ神プルートスと同一存在]

であるとの見立てがなされている存在「でも」ある(:オンライン上にて同じくものことにまつわる基本的なことを解説している媒体にての現行記述として目につくところを挙げれば、英文Wikipedia[Pluto (mythology)]項目にあって ― Classical Mythology: A Guide to the Mythical World of the Greeks and Romansとの学界筋より近年刊行されている著作を出典としての表記がなされているところとして― Pluto (Greek: Πλούτων, Ploutōn) was the ruler of the underworld in classical

mythology. The earlier name for the god was Hades, which became more common

as the name of the underworld as a place. In ancient Greek religion and

myth, Pluto represents a more positive concept of the god who presides

over the afterlife. Ploutōn was frequently conflated with Ploutos (Πλοῦτος, Plutus), a god

of wealth, because mineral wealth was found underground, and because as

a chthonic god Pluto ruled the deep earth that contained the seeds necessary

for a bountiful harvest.

(訳として)「プルートは古典期神話体系にあっての冥界統治者となる。初期の同神の名はハデスとなり、その名は[場所]としての[冥界そのもの]を指す名称としてより一般的になったとのものである(注:ここでの記述は欧州圏にてのキリスト教的観点では[ハデス]が冥界・地獄名称を指す言葉として認知認容されていることを受けてのものとなる)。古代ギリシャにての信仰および神話にてはプルートは[死後(世界)を管掌する神]にてのよりポジティプな側面を表象するものであった。プルートンはしばしば豊かさの神であるとのプルートスとしばしば一緒くたに見られもしていた。というのも鉱物としての富は地下にて発見されるとのことがあり、また、地下に住まう神としての冥界神プルートは豊穣なる収穫のために必要な種を含む地中深くを治めているからである」(引用部はここまでとしておく)と記述されているような側面がある)。

さて、ダンテ『地獄篇』にて三面のケルベロス登場の後にサタン(ルチフェロ)礼賛のものともされる意味不明瞭なる叫び声を上げているとの怪人プルートが[冥界の主催神が零落しての似姿]にして[地下の鉱物の実りの体現神プルートスの似姿]であると解すれば(実際にそうと普通には解せられるようになっている中でそうも解すれば)、である。そこにあっては ―ここまでその特性について論じてきたとの[エレウシス秘儀]にも関わるところとして― デメテル・ペルセポネとの結びつきが一層もってして観念されるとのこと「にも」なる。

何故か。

一義的には地下の実りの体現神プルートスという神がよく知られたところとして

[デメテル神の息子]

として伝わっている存在であるとのことがある ――ウィキペディアなどに比べ確認しやすさの面で劣後するところがある媒体だが、確実不変なる文献的事実の問題を引くには有為であるとの媒体である Project Gutenbergのサイトにて公開されているとの Myths and Legends of Ancient Greece and Romeという著作(Berens, E.M表記の著者の手になる著作)にて Plutus, the son of Demeter and a mortal called Iasion, was the god of wealth, and is represented

as being lame when he makes his appearance, and winged when he takes his

departure. He was supposed to be both blind and foolish, because he bestows

his gifts without discrimination, and frequently upon the most unworthy

objects.

「プルートス、デメテル神の息子であり、死せる運命にある人の子らにはIasionと呼ばれる存在となる同神は富の神であり、彼が登場を見るときは身体に不自由を負った存在、立ち去る時は羽を生やした存在としての格好を呈する。また彼は自身の富を区別なくも与える、しばしば全くもって値打ちなきものに対しても対価として与えるために盲目の存在にして痴愚のありようを呈するとも考えられている」との表記が見受けられるようなところとなっている―― (ここまでの内容に鑑みて言い換えれば、プルートスとは[イシス神と際立っての相関関係を呈する女神デメテルの息子]と述べられもする存在でもあるとのことである)。

また、 ―関係性にあってより重み付けを増さしめているところとして― ペルセポネを冥界へと連れ去った冥王プルート、そして、デメテルの息子プルートスとくれば、デメテル・ペルセポネが主催神として祀られるエレウシス秘儀に通ずるところでも重んじられている神でもあることが現実に伝わっているとのこともある。

英文Wikipedia[Pluto (mythology)]項目にて現行、

A sanctuary dedicated to Pluto was called a ploutonion ( Latin plutonium ). The complex at Eleusis for the mysteries had a ploutonion regarded as the

birthplace of the divine child Ploutos, in another instance of conflation or close association of the two gods.

「プルート神に奉献された聖地は[プルートニオン](ラテン語呼称[プルトニウム])と呼ばれている。秘儀のためのエレウシスの複合施設は神なる子プルートスの生誕の地と定置されるプルートニアンを(冥王プルートと富の神プルートスの二つの神の習合にあっての例の一つとなるところないしは両者の緊密なる関係を体現したものとして)擁しもしていた」との表記が Bernard Dietrich, "The Religious Prehistory of Demeter's Eleusinian Mysteries," in La soteriologia dei culti orientali nell' Impero Romano

(Brill, 1982)とのかたちで典拠表記なされつつも紹介されているとのことがあるのである ―※ここでの微に入っての話にて着目いただきたいことにはプルート神に奉献された聖地[プルートニオン]のラテン語呼称が[プルトニウム]となっていると「される」こと、そして、その[プルトニウム](プルート神の聖域)が実りをもたらすものとしてエレウシス秘儀にも関わっているとの申しようがなされているとのことである。その点、表記のこと、[プルート神の聖域]が[(冥界に通ずる経巡り・巡礼をモチーフとする)エレウシス秘儀]とも結びつくものとして[プルトニウム]とラテン語にて呼称されてきたとの伝統があるとのことについては、である。(『そこまでする必要があるのか』との認識もあったのだが) Project Guntenbergにて公開されている Greek and Roman Ghost Storiesとの古書(『ギリシャおよびローマにての亡霊の物語について』/著者として Lacy Collison Moreyというオクスフォード奉職の識者の名が付されているとの著作)にあって見受けられるところとして次のような識者申しようがなされもしているところとなる→(以下、引用なすとして) The existence of sulphurous fumes easily gave rise to a belief that certain

places were in direct communication with the lower world. This was the case at Cumæ where Æneas consulted the Sybil, and at Colonus; while at Hierapolis in Phrygia there was a famous "Plutonium,"

which could only be safely approached by the priests of Cybele. It was situated under a temple of Apollo, a real entrance to Hades; and it is doubtless to this that Cicero refers when he speaks of the deadly "Plutonia" he had seen in Asia.

(拙くもの即時手仕事ながらもの訳を付すとして)「[硫黄ガスの存在]はそれと結びつく特定領域が地下世界(注:死後、下りもすると古代世界にて信じられていた地下世界)と直接的接触ある場所であるとの信仰をいとも容易くも生み出すことになりもした。これはアイネイアス(注:本稿の先だっての段でもそのダンテ『地獄篇』に関わるとのそのありようについて論じているところの古代ラテン文学の最高峰とされるヴェルギリウス叙事詩『アエネーイス』、その主人公たるトロイアからの落人)が(死者の領域たる地下世界に下るにあたって)相談をなすことになったシビル(注:託宣をこととする古代世界の巫女)のいたクマエの地にも、また、コロノスの地(注:都市アテナの近傍か)にも当てはまることとなりもし、一方でフリギア地方にてのヒエラポリスにあっては有名な(地下世界とのゲートとなる)[プルトニウム](注:[ Ploutonion at Hierapolis ]とのかたちで英文Wikipediaに一項目設けられているようなヒエラポリス遺構にあっての地下世界入り口とされていた遺跡)がありもし、そちらはキュベレ神(注:古代フリギア地方、現トルコ界隈にて崇められていた地母神の類)の祭司のみが安全に接触できもする領域とされていた。その[プルトニウム](プルート神聖域)はアポロの神殿の下部に存在しており、古代世界にて現実視されていたハデス(冥界)の領域の入り口だった。そして、それ(にまつわっての伝承)についてはキケロ(注:ローマ期の著名な政治家・文人)がアジアにて見たという死の臭い漂うプルートニア(地下の領域)について語っているとのことで疑う余地なきところとなっている」(引用部はここまでとする)。 かくも[プルトニウム]との呼称は[エレウシス秘儀と通ずるプルート神聖域](冥界への入り口)と接合しているとのことになっている― 。

以上述べてきたうえで記すが、ダンテ『地獄篇』にてケルベロス登場のすぐ後に[サタン礼賛の叫き声](ともされる意味不明瞭がゆえに学者らの間で有名な大音声)をあげているプルートが本来的には

[デメテル神の息子](換言すれば、[イシス]と多重的に際立っての相関関係を呈するとの女神の息子)

にして、なおかつもって、

[エレウシス秘儀に通ずるところの神]

との顔を有しているとのことがあることにつき、

「これは不気味なことである」(あるいは「真実の酷薄なる面が部分的に表出しているようにもとれる」)

とのことが申し述べられるようになっている。

プルートーないしプルートスが冥王星を介しもして元素における、

[プルトニウム]

の語源となっており([ローマ神話冥王;プルート]の名を冠する[冥王星]が ―表層・皮相的にはエレウシス秘儀関連施設にあっての[冥界の入り口]と同義となる聖域を指すラテン語表記プルトニウムと関連付けられること「がない」との式で― プルトニウムの語源となっているとのことがあり)、 [冥王]由来のプルトニウムとくれば、広島の原爆投下に材料として用いられたもの、また、 Demon Core[デモン・コア]との名称を付されてのその塊が[はじめての臨界事故]を起こしたものともなることが不快なかたちで意をなしてくるようにとれるとのことが問題となる、それだけのことがあるのである(※)。

(※指し示し事項に典拠となるところをすべからくも引用なしつつ挙げているとの本稿性質より

[元素プルトニウムの由来]

および

[臨界事故を起こしたプルトニウムの塊デモン・コア]

について「も」簡易なる出典紹介をなしておく。

まず、プルトニウムの語源が冥王プルートにあるとのことについてであるが、(科学史にまつわる基本的な話ともなり、そこからの引用だけで十分であろうととらえるところとして)ウィキペディア[プルトニウム]項目にあっての現行にてのそこにての記述を原文引用しておくこととする。

(以下、ウィキペディア[プルトニウム]項目にての現行記載内容よりの原文引用をなすとして)

[最初に合成・分離したのは1941年2月23日、アメリカの化学者グレン・セオドア・シーボーグ、エドウィン・M・マクミラン、J・W・ケネディー、およびA・C・ワールで、バークレーの60インチサイクロトロンを使ってウランに重水素を衝突させる方法によって合成されたプルトニウム238である。この発見は戦時下だったため秘匿された。原子番号92のウラン、93のネプツニウムがそれぞれ太陽系の惑星の天王星、海王星にちなんで命名されていたため、これに倣って当時海王星の次の惑星と考えられていた冥王星plutoから命名された。シーボーグは冗談で元素記号として「糞」を意味する俗語pooに通じるPuの文字を選んだが、特に問題にならずに周期表に採用された。マンハッタン計画で、最初のプルトニウム生産炉がオークリッジに建設された。後にプルトニウム生産のための大型の炉がワシントン州ハンフォードに建造されたが、このプルトニウムは最初の原子爆弾に使用され、ニューメキシコ州ホワイトサンドのトリニティー実験場で核実験に使われた。また、ここのプルトニウムがプルトニウムの発見からわずか5年後、第二次世界大戦末の1945年、原子爆弾ファットマンとして長崎市に投下された]

(引用部はここまでとする)

以上でもって[プルトニウム](エレウシス秘儀のプルートス聖域[プルートニオン]のラテン語呼称と通底するところの名称)の由来が表層的には冥王星プルート(すなわち冥王プルートに名称淵源を有するとの星)にあると発表されているとの話はここまでとする。次いで、 Demon Coreについてもよくまとまったウィキペディアの[デーモン・コア]項目よりの記述を引くだけで十分であろうと判断、そうすることとする。

(以下、ウィキペディア[デーモン・コア]項目にての現行記載内容よりの原文引用をなすとして)

[デーモン・コアとは、アメリカのロスアラモス研究所で各種の実験に使われ、後に原子爆弾に組み込まれてクロスロード作戦に使用された約14ポンド(6.2kg)の未臨界量のプルトニウムの塊。不注意な取り扱いのために1945年と1946年にそれぞれ臨界状態に達してしまう事故を起こし、二人の科学者の命を奪ったことから「デーモン・コア(悪魔のコア)」のあだ名がつけられた]

(引用部はここまでとする)

脇に逸れもしての話の中で重畳的にとの式で(入れ子構造との式で)指摘すべきかと判じたことをも図を付しもしながら、以下、指摘しておくこととする

ここまでにてプルトニウムが、(その塊が[悪魔のコア;デーモン・コア]といった呼称を付されたりもしての中でのこととして)、長崎に投下された原爆の材とされた ―[1941年のプルトニウム発見が戦時下であるために秘匿とされた]といったことがある中で原爆の材とされた― とのことについて[現代史にまつわる基本的なところとしての解説なされよう]を紹介したわけではあるも、対して[プルトニウム]という言葉が ―元素番号94番目の原子の名前となる前からのこととして― よりもって以前から存在しており、その意味するところはラテン語にて[プルートス神の聖域][エレウシス秘儀と結びつく冥界への入り口と見られてきた領域]を指すとのこと「をも」(より先んじて段で)紹介した。

さて、[プルトニウム]がラテン語で[エレウシス秘儀と結びつく冥界への入り口と見られてきた領域]を指すとの言葉であったところを科学者グレン・シーボーグらが発見したとされる原子の名がそれと同じくも

[冥王星(プルート)に由来するところとして命名されての[プルトニウム]]

となったことが[奇縁]で済まされるのか、そこからして疑義が呈されるとのだけのことがこの世界にはある。

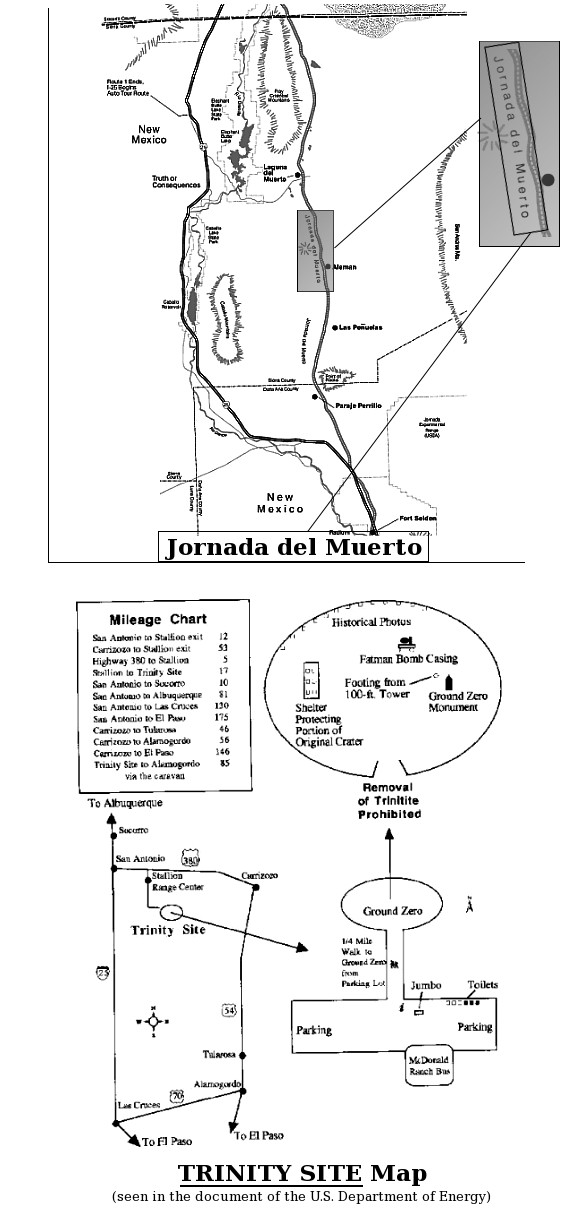

まずもってそこから申し述べるが、マンハッタン計画が進捗を見た後、[プルトニウムを用いての史上初の核兵器]が産まれ落ちた、それが[トリニティ実験]という原子爆弾運用テストにて史上初の爆発を見た[プルトニウム使用型試験用原子爆弾]たる[ガジェット](あるいはインプロージョン型プルトニウム式の背後にて功あった科学者ロバート・クリスティーズの名よりそう呼ばれての[クリスティーズ・ガジェット])との史上初の核兵器となっているとのことがある(:英文Wikipedia[ Trinity (nuclear test )]項目にて Trinity was the code name of the first detonation of a nuclear weapon, conducted by the United States

Army on July 16, 1945, as a result of the Manhattan Project [ . . . ] Trinity used an implosion-design plutonium device, informally nicknamed "The Gadget" or "Christy['s] Gadget" after Robert Christy, the physicist behind the implosion method used in the device.[ . . . ] "The gadget" was the code name given to the first bomb

tested. It was so called because it was not a deployable weapon and because

revealing words like bomb were not used during the project for fear of

espionage. It was an implosion-type plutonium device, similar in design to the Fat

Man bomb used three weeks later in the atomic bombing of Nagasaki, Japan.

と表記されているところである)。

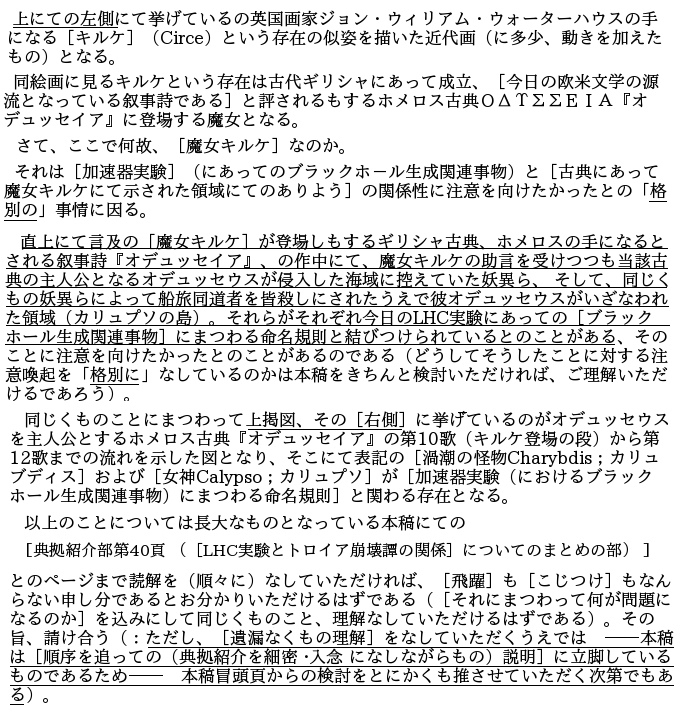

そうもした[史上初の起爆を見た核爆弾]([ガジェット])がプルトニウム利用の結果として爆発テストに供せられもしての[トリニティ実験]が行われた地はニューメキシコ州ジョルナダ・デル・ムエルト砂漠、かねてよりスペイン人征服者ら(アメリカ大陸に従前から拠っていた先住民族に対するコロンブス以後のスペイン人征服者ら)がスペイン語にて[死者の道]と呼びならわすことになっていたとの一画だったとのことがある(:英文Wikipedia[ Jornada del Muerto ]項目にあっての、現行、その先頭部および末尾の部近辺にてそれぞれ The Jornada del Muerto (Spanish for "single day's journey of the dead man" hence "route

of the dead man") in the U.S. state of New Mexico was the name given by the Spanish conquistadors

to the Jornada del Muerto Desert basin, and the particularly dry 100-mile

(160 km) stretch of a route through it.

「ジョルナダ・デル・ムエルト(スペイン語にての[死せる者の一日の旅]ないし[死者の道])は合衆国ニューメキシコ州の同名の砂漠型盆地にスペイン人のコンキスタドレス(新大陸征服者)らによって与えられた名称である」および On July 16, 1945 the first detonation of an atomic weapon occurred at the Trinity nuclear test site, approximately 40 miles NNE of the Jornada Del Muerto

「1945年7月16日、ジョルナダ・デル・ムエルトの北北東部でのトリニティ核実験実験用地にて世界発の核兵器の起爆が行われた」と表記されているとおりである.同砂漠地帯のありようについては下に挙げた地図を参照いただければ、と思う)。

ここで[[プルトニウム](より従前からの意味合いでは[エレウシス秘儀と結びつく冥界への入り口と見られてきた領域]と同じくもの呼称)を用いての史上初の核兵器](ガジェット)の爆発実験供与地が[死者の道]であるとのことに出来すぎ度合いを感じ取らざるをえぬところとして、である。史上初の核爆弾[ガジェット]爆発(1945年7月16日)から間を経ずに日本に投下された原子爆弾、その絡みで問題になるところとして[広島にまつわる伝統的理解]のこと「も」ある。広島という地、[プルトニウム使用型原子爆弾]というよりそれと同時に開発された[ウランをふんだんに用いたタイプの原子爆弾]([ガンバレル型原子爆弾]と呼ばれるもの)を投下された地であると説明されているところだが、とにかくもってして、[長崎]とともに[マンハッタン計画の子供]である原子爆弾を投下されたとの広島という地に関しては江戸期より[広島に行く]との言葉が[死ぬ]の隠語的表現と認識・認知されてきたとのことが西日本一帯にて知られているとのことが現実にある(:現行にあっての和文ウィキペディア[広島市]項目に見る[「広島へ行く」 ]の節で(以下、引用なすとして)西日本の方言で、「広島へ行く」「ヒロシマにゆく」という表現が、「死ぬ」を婉曲に表す忌み言葉として使われることがある。この広島が都市の広島を指すかどうかについては不明だが、1741年(寛保元年)の『夏山雑談』に記述があり、起源は近世以前までさかのぼる。柳田國男は『廣島へ煙草買ひに』という著作の中で、「ヒロシマ」は「会津檜枝岐などの狩詞で人里のことであった」、「ヒロシマへユク」は「壱岐では死ぬの隠語に代用して居ることが最近刊行せられた山口君の続方言集に見えて居る、ヒロシマといふ語にもし斯ういふ感覚が伴なふことを知って居たら、藝州の殿様も是を御城下の名にはしなかったかも知れない。」と記し、さらに「タバコ」を「関西地方は殆ど一般に、休息の同義語に用いられている」とし、「廣島へ煙草買ひに行く」というのは、伊予の内海側では「死ぬ」という代わりに時々使われる気のきいた忌み言葉になっている、と説明している

(引用部はここまでとする)と表記されているようなところである ―※尚、今日、[広島市]が存在しているのは律令制下から[安芸の国]であるわけだが(半ばもの一般教養の話である)、同地に対する[広島]という呼称自体は広島城を築城したとの毛利輝元によって16世紀末、1591年に用いられるようになったと言われている― )。

まとめる。意味合いにつき考えるべきところとして次のことがある。

[マンハッタン計画の子供である原子爆弾は[死者の道]を意味する砂漠(ジョルナダ・デル・ムエルト)にてその似姿を人類史にてはじめて現わした。そして、[死者の道]砂漠で産まれ落ちた史上初の核兵器[ガジェット]には[エレウシス秘儀と結びつく冥界への入り口と見られてきた領域プルトニウム]と同じくもの名の物質プルトニウムが用いられもしていた。ここで[[死者の道][冥界への入り口]と結びつく史上初の核兵器の具現化]とのことで「奇縁」を感じさせるとの繋がりを見出せるところなのだが、原子爆弾が投下された場の一たる広島もまた内地、日本国内にて[死]と歴史的に結びつけられた地だった([広島に行く]は伝統的に、原爆投下前から[死ぬ]の婉曲的表現とされてきたとのことが現実にある)]

多くが[死への道程]にまつわっての歴史的概念と結びついているとのここまで表記のこと、それは偶然で済ませられるような筋合いのことなのか?(無論、この世界にて人間存在が自分達自身ですべて物事を決めているという仮定を条件的に、いや、無条件に差し挟めば、そう、世間的にはその当然視が強いられるとの仮定を差し挟めば、「文化伝播や文化伝播を受けての人間的思惑の範疇で済まされるようなこと「ではない」」ために当然に恣意の可能性は斥けられ、[偶然]との観点が導出されてくるところであるわけだが)。

さらに話を続ける。同じくものことの思索にあって意をなしてくると強調したいところとしてマンハッタン計画の結果に応じて造語された語である[グラウンド・ゼロ]との語のことが脳裏をよぎらざるをえぬとのこともがある(グラウンド・ゼロとの言葉のそもそもの由来が[マンハッタン計画]にあるとのことについては英文Wikipedia[ Ground Zero ]項目にあっての The origins of the term ground zero began with the Manhattan Project and

the bombing of Japan. The Strategic Bombing Survey of the atomic attacks, released in June

1946, used the term liberally, defining it as: "For convenience, the

term 'ground zero' will be used to designate the point on the ground directly

beneath the point of detonation, or 'air zero'."

「グラウンド・ゼロとの言葉の[起源]はマンハッタン計画および日本に対する原爆投下にある。1946年6月に出された核攻撃の戦略的爆撃調査書では「爆発ポイント真下の地番、すなわち、エア・ゼロの場のことを示すうえで便宜上、グラウンド・ゼロとの言葉が用に適している]との言いようをなしながら同語をふんだんに用いていた」との記述を引きながら先だって解説しているとおりである ―尚、トリニティ実験にて史上初の核兵器が起爆されたポイントが[現・アメリカ合衆国エネルギー省]由来の資料にてグラウンド・ゼロと表記されていることを示す図も下に挙げておくこととする― )。

その点、マンハッタン計画の結果、造語されたと知られている[グラウンド・ゼロ]という言葉は、これまた先だって解説しているように、[ペンタゴン]ことアメリカ合衆国国防総省を指す言葉としても冷戦期、認知されてきたとのことがある(英文Wikipedia[ Ground Zero ]項目にあって The Pentagon, the headquarters of the U.S. Department of Defense in Arlington,

Virginia, was thought of as the most likely target of a nuclear missile

strike during the Cold War. The open space in the center is informally known as ground zero, and a

snack bar located at the center of this plaza was nicknamed "Cafe

Ground Zero"

「ヴァージニアはアーリントン(ワシントン郊外)にあるペンタゴンは冷戦下、最も[核]の標的になりやすきところであると考えられていた。その中央にあっての広場は非公式には(核兵器の標的になりやすいとのこと、そして、原爆投下地がグラウンド・ゼロと呼称されるに至っていた経緯から)[グラウンド・ゼロ]と呼ばれており、広場にある軽食堂は Cafe Ground Zero[カフェ・グラウンド・ゼロ]とのニックネームが与えられていた」と表記されているとのことがまたもってしてある)。

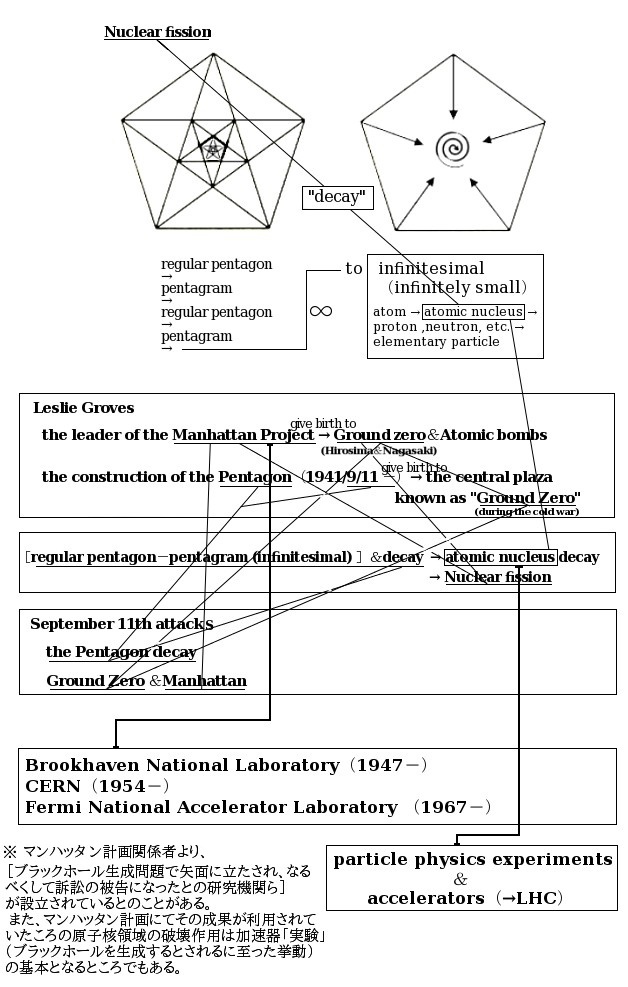

さて、ここからが問題なのだが、本稿にあっての出典(Source)紹介の部70にて解説しているようにアメリカ合衆国国防総省ペンタゴンが

[正五角形形状 ―本稿の先だっての段で説明しているように正確な五芒星と無限に続く相互内接外接関係を呈するとの形状― ]

を呈する建造物となりもし、(本稿にて補説2と銘打ってのセクションで詳述済みの理由がゆえに)細かくも先だって解説しているようにそちら国防総省庁舎ペンタゴン(に居を定めてのルーズヴェルト政権下のアメリカ軍部ら)の指揮命令系統下、より具体的には(ほぼ並行しての時期にあって庁舎として完成を見たペンタゴン建設計画を主導した軍人でもあるとの)レズリー・グローヴズ准将の主導下で進められたのがマンハッタン計画となりもする(1941年9月11日に着工開始を見たペンタゴン建設計画とほぼ同時期、(準備期間を経ての)1942年より本格スタートを見たマンハッタン計画の現場指揮官は同じ軍人である)。そして、同マンハッタン計画の産物である原子爆弾 ―プルトニウム使用型原爆ファット・マン― を投下された長崎市の表象シンボルからして戦前期、1900年(明治三十三年)より

[正五角形を内接する正確な五芒星]

となっているなどとのこと「もが」出来すぎたこととしてこの世界には「ある」(:インターネット上で[明治三十三年、市会議決、長崎市き章]といったワードでお調べいただければ、関連ページを捕捉できるであろうが、[正五角形を内接する五芒星形状]を呈する長崎市の表象シンボル ―今日にても市旗・市章として用いられているシンボル― が用いられることになった由来は表向き、[草書の「長」を示す式にて[鶴が羽を広げたような形状から鶴の港との呼称を伴っての縁起を持つ長崎]に相応しくも折り鶴のかたちを[星状]にて配す]とのことに「世間的には」求められもしている)。

マンハッタン計画の結果、トリニティ実験で[死の道]砂漠にて生まれ落ちた原子爆弾が投下された長崎、その長崎の地域を示す表象シンボルもがマンハッタン計画始動開始前、いや、第二次世界大戦どころか第一次世界大戦よりも前から[正確な五芒星、および、それと内接関係をきたす正五角形]との形状をとっていたとのことがある、また、グラウンド・ゼロとは広島・長崎への原爆投下地あらためペンタゴン ―マンハッタン計画の監督を往時政権下、担っていた軍の拠っている[正確な五芒星と永劫に続く相互内接外接関係を呈する正五角形]形状をとってのアメリカ合衆国国防総省― の中央広場を指す語ともなったとされることがある、そうしたことらまでもが[偶然]と言えるのか(マンハッタン計画の結果、グラウンド・ゼロが正確な五芒星と結びつく長崎に具現化し、また、正確な五芒星と結びつくペンタゴンにも具現化しているとのことまでを[偶然]と言えるのか)。

死者の歩む道程にまつわっての関係性のことを含めて以上のことらを全て顧慮した上では偶然とは「軽々には」断じられないことかとは思う(:ただし、無論、ここでの話だけをなす限りはいまだ懐疑主義者の舌先を口の中に引っ込めさせるには足りぬことかともとらえはするが)。

そして、この話には[さらに問題となりもすること]が伴っている(:既に先行するところの本稿補説2にあって厭となるほどに詳説をなしてきたところとして【[黄金比][911への事前言及文物][ブラックホールとグラウンド・ゼロを結びつけるとの式]らを媒介項にしての[加速器実験とマンハッタン計画とペンタゴンの繋がり合い]】のことなどが大なるところとしてある。またもってして ―そちらはここ本稿では紙幅と手間の面から解説しないこととはしたのだが― 【マンハッタン計画のシンボリズムと視覚的に通底するフリーメーソン・シンボリズム】と【[広島][長崎]および[[竜宮の渡り]と呼ばれた関門海峡]の二等辺三角形をなす位置関係】との視覚的対応関係から【異界とのゲート】の寓意が[ヤコブの梯子]というものとの絡みで浮かび上がってくるということもがこの世界にはまたもってして「ある」)。

その点、[人間世界の長期的営為]とは、すなわち、[歴史]とは根本根底からして[薬籠中のもの]であった、人間存在を外側から手繰る、しかも掛け詞(かけことば)を用いて歌の巧拙を競うように相互連関する命名規則を用いて人間存在を[マス](総体)としてのレベルで手繰りつつも[人殺しそれ自体をなにやらゲームのように愉しんでいる]節がある力学の薬籠中のものであったと考えることが行き過ぎぬにならぬ、そう、[ことが[偶然]で済まされるのか、あるいは、[操作にあっての故意を受けての必然]とまで考える必要があるかにあって後者の方に秤が圧倒的に傾く]とのだけの事柄が現実にありもする。そのことを、[すべてが相応の存在らの掌(たなごころ)の内、そして、そこに言う相応の存在らは我々人類に[忌むべき帰結]を用意しているとはきと判じられる]とのことを証示しようというのが本稿である。

尚、「であるから重要である」とのこととして同じくもの問題には[ブラックホール]のこと (ここまでダンテ『地獄篇』が何故もってしてそれと結びついていると述べられるのか、また、物理学者の類にも比喩的口上でながら結びつけられて述べられてきたのかとのことにまつわって仔細を心がけての説明をなしてきたとの『地獄篇』と通ずる[ブラックホール]の問題) が[マンハッタン計画]にも通ずるところとして意をなしてくるとのことがある。その点、先だっての出典(Source)紹介の部84にて細かくも解説しているような[次のこと]があるとのことだけ「この段階では」振り返り表記しておく。

ナチスのユダヤ人に対する迫害、そして、そのナチス・ドイツの征戦を勝利のうちに完遂させる可能性があったナチスドイツの原始爆弾開発可能性。そうした状況に生存上の危惧を感じたユダヤ人科学者らが大同団結して開始を促したとの言われようが現代史にまつわるところでなされているマンハッタン計画 ―(本稿の先の段にて既述のように)グラウンド・ゼロとの言葉を生みだした計画― については

1.[後にLHCに進化するに至った円形加速器、その円形加速器の[真の発明者]とされる人間(レオ・シラード)がそもそもの計画のプロモーター(推進者)となっていた計画]

2.[公式上の円形加速器の発明者とされる人間(アーネスト・ローレンス)が初期段階にてとりまとめ役として重要な役割を果たしていた計画]

3.[公式上の円形加速器の発明者とされる人間(アーネスト・ローレンス)に計画に招聘された人間たるロバート・オッペンハイマーが[ブラックホール(とかなり後になって呼ばれるようになった[縮退星]というもの)の研究で既に業績を挙げていた科学者]として科学者陣を率いることになりもしていた計画]

4.[戦後影響力を増した同計画関係科学者によってブラックホール生成問題で矢面に立たされることになった研究機関らの主要なるもの(フェルミ国立研究所/ブルックヘブン国立研究所/CERN)らが設立なさしめられることになったとの計画]

となっているとのことがある

ここまでの内容に関連するところの図解部を続いて設けておくこととする。

(以下にて呈示の図にあっての上の部の方は英文Wikipedia[ Jornada del Muerto ]項目にて掲載されているジョルナダ・デル・ムエトロ砂漠、[死者の道]の名を冠する砂漠型盆地の地図.同じくも以下にて呈示の図の下の段にて挙げているのは Project Gutenbergのサイトにて現時、全文公開されており、[合衆国エネルギー省( the U.S. Department of Energy )に由来しニューメキシコ国立原爆資料館( National Atomic Museum, Albuquerque, New Mexico)にて保持のもの]であるとの記述がなされてのマンハッタン実験関連資料、そこに見るトリニティ実験実験用地概略地図よりの抜粋.それら呈示図らからジョルナダ・デル・ムエトロ砂漠にて実施のトリニティ実験ありようについて、そして、同実験関連資料にて[グラウンド・ゼロ]との言葉が目立って用いられてもしているとのことについて、納得いただければ光栄である)

(下にて呈示の図の上半分は Project Gutenbergのサイトにて現時、全文公開されており、[合衆国エネルギー省( the U.S. Department of Energy )に由来しニューメキシコ国立原爆資料館( National Atomic Museum, Albuquerque, New Mexico)にて保持のもの]であるとの記述がなされての(上掲図と同じくもの)マンハッタン実験関連資料に見る史上初の核兵器、通称[ガジェット]を写し撮っての写真.また、以下にて呈示の図の下半分はいかようにして原子爆弾開発・投下挙動が[死者の道(を意味する実験用地)][冥界の門(を意味しもする主要材料)][死への寓意と通ずる地名(を有した爆弾投下地)]と結びつくのかを示し、またもってして、プルトニウム使用型原爆ファットマンが投下された長崎がマンハッタン計画監督のペンタゴンと[シンボル](1900年採択市章)の面でいかに通ずるのかについて訴求するためのものとなりもする)

(さらに呈示の下の図は[本稿の補説2と振っての先だっての一連の段にてマンハッタン計画にまつわりどういった関係性が成立しているのか摘示していた折に呈示していた図]をそのまま再掲したとのものとなる)

脇に逸れての話の中で重畳的に、との式で(入れ子構造との式で)指摘すべきかと判じての部はここまでとする

(直上までの重畳的に付記してきたとの表記がやたらと込み入りもして長くもなりもしたがここ脇に逸れての部の本題に立ち戻るとし、) ここまで述べてきたことにつきまとめての表記を下になす。

・ダンテ『地獄篇』でローマ神話にての冥界の王が零落した姿とも解される存在プルートーがケルベロス登場の段のすぐ後に登場、サタン礼賛 (ダンテ『地獄篇』にて三面のケルベロスと結びつくようなかたちで登場してくる三面のルチフェロの礼賛) ともされるわめき声を上げている(出典(Source)紹介の部90(4))。

・[冥王プルート]と[富の神プルートス]は同一存在と見られることが多く、彼らの神格としての習合conflationを受けたものともされている聖域プルートニオンPloutonionがエレウシス秘儀にあって[プルトニウム]との名称として設けられていたとのことがある(聖域Ploutonionがラテン語に転じてのplutoniumとなるとの言いようが存する)。

・エレウシス秘儀にての聖域プルートニオンのラテン語呼称プルトニウムと同じくものとなる[プルトニウム]は原爆の材料になったものであるが(そして常識上の話として原子炉の運用と密接不可分なものでもある)、そのプルトニウムの初期の塊が[デーモン・コア]などと呼ばれ、科学者らを殺した有名な臨界事故の元となっているとのことがある。

以上、まとめての表記から「悪魔のコア」(はじめての臨界事故を引き起こしたマンハッタン計画遺物であるプルトニウムの塊)の問題との兼ね合いで筆者が何が述べたいのか中途半端でも想像いただけることかと思う。

『原子力テクノロジーを悪魔「的」発想法が集中しているところとしてそれを(ダンテ絡みの)冥界の王やエレウシス秘儀と結びつけようとでもいうのであろう?』

との観点から、である(:「ちなみに、」だが、プルトニウムを発見したグレン・シーボーグという科学者についてはカリフォルニア州にての古木が鬱蒼として茂る一画、ボヘミアン・グローブでのボヘミアン・クラブ祝祭 ―真夏の夜に人形と「される」ものを異様な出で立ちの参加者が丸焼きする等のイヴェント内容が隠し撮りされ(流通隠し撮り画像に見る「ギャー」との叫びの[効果音]も堂に入っている)、物議を醸しているとの祝祭― にての集(つど)いでまだ大統領になっていなかった若き日のニクソン、そして、まだ大統領になっていなかった俳優時代のレーガンと一緒に映っている写真が流出して「大統領選もすべて出来レースか」との論調が呈されることになったとの人物である( Conspiracy theorists陰謀論者らの話柄に留まっているのではないか?と思われるかもしれないが、 Bohemian Grove, Glenn Seaborg, Richard Nixon, Ronald Reaganなどと入力しながらGoogleエンジン検索を突き詰めてなしていけば、ボヘミアン・グローブという場でのプルトニウム発見者シーボーグ、「大統領になる前の」ニクソン、「大統領になる前の」レーガンらが一堂に会しもして歓談しているさまを写し取った写真が同定・捕捉できるところではある/ちなみにボヘミアン・グローブでのボヘミアン・クラブでの集いが(シーボーグ発見のプルトニウムがその発見自体、秘匿化される中で供されたとの)[マンハッタン計画]の推進に大きな貢献をなしたとのことは ―同じくもの集いのある種、グロテスクな側面がいまだもってしてヴェールに覆われていた時分より― よく知られた[史実]の問題として諸所にて解説されているところである)。 だからといって、そうもした陰謀論「がかった」とのことまでを容れてほしいとのことをここでは強要「しない」。 そも、そうもしたことを強要する必要とてない程、現在の状況は我々人類にとって悲観的にならざるをえぬもの、切迫したものであること、明確化しきっていると[具体的論拠の山]より判じきるとのありようにまで至っている人間としてそうも申し添えておく ―はきと述べ、為政者ら・強力なオルガナイザーの類が[どうしようもない傀儡(くぐつ)]であろうとなかろうと現在現況のありようがそれに対処しなければ[滅]しかないとの致命的状況にあることに変わりはないと判じられるだけのことである(ただし、為政者らの相応の特性およびこの世界の常識・建て前論を支えるシステムがその背面でいかに腐敗していて愚劣なるものかとのことを可能性論としてでも示すことはイギリスのアクトン卿に由来する格言、「絶対的な権力は徹底的絶対的に腐敗する」ではないが、[状況に対応する上での採択する限りのオプション]を選択するうえでためになる判断材料かとは思いもし、ここでは表記の如きの話をもなすこととした、相互不信・社会的分断をいい加減なやりようでのみ醸成しているその実の悪霊に憑かれたが如く者らと見えもする陰謀論者らやりようを心底忌みつつも、なすことにしたとのことも一応、断っておく)― )。

直上にて挙げた、

[「読み手の筆者ありうべき見立てを代弁しての見方 ―『原子力テクノロジーを悪魔「的」発想法が集中しているところ悪者としてそれを冥界の王やエレウシス秘儀と結びつけようとでもいうのであろう?』― ]

だけでは問題となることの本質部をいまだまったく押さえていないとのものとなる(:そも、『プルトニウムに先立つ原子番号92のウランUranが天王星Uranusから命名され、かつ、原子番号93のネプツニウムNeptuniumが海王星Neptuneから命名されているのであるから、原子番号94のプルトニウムが冥王星Plutoからその名を命名されているというのは[土星→天王星→海王星→冥王星]と外延領域に星が連なっている太陽系の配置構造上、さして奇異・不思議ではないことだろう』と思われる向きも当然にあるだろう)。

その点、ここでの話が「真に完結する」のは

I.「プラックホール理論の深化、そして、ついにはブラックホールを生成するとの可能性が関係者にも「予想外に」取り沙汰されることになったとされる実験機関の産みの親がプルトニウムと結びつくマンハッタン計画となる」(既に本稿にての先行する段、出典(Source)紹介の部84で細かく、また、長々と指し示していることである)

II.「女神イシスという存在と結びつけられてきた天体関連事物が「これ奇怪にも」とのかたちで先覚性を伴ってブラックホール理論の沿革と関わっているとのことが現実に容赦なくも存在している」(そのような奇態に響こうとの申しようが具体的かつ説得力伴うかたちでなせるのかの典拠は本稿の後の段にて詳しく挙げる)

III.「[イシスという女神の質的同等物たる存在(出典(Source)紹介の部92)となっているデメテル]の息子がプルートスである。そのプルートスと同一視されてきたプルートに由来するプルトニウムがディーモン・コア(悪魔のコア)との名称と結びつけられており、ラテン語プルトニウムを聖域の呼称とする冥王プルートの零落した存在とも介される怪人に称揚されている(ととれる)ダンテ地獄篇の冥界の中枢存在ルチフェロ(悪魔の王)がどういうわけなのか今日的な意味でのブラックホール理解と同様の特質を帯びているとのことがある」(出典(Source)紹介の部55から出典(Source)紹介の部55(3))

との各要素全てを押さえればこそ浮き上がってくるとの、

[[イシス][イシスと同一視されてきたデメテル・ペルセポネ母子][(デメテルの子とされる富の神プルートスと習合しての冥界の王たる)プルート][ブラックホール]を介しての不快な相関関係]

についてそれが偶然で済むのか、それで済まないのかとのことにまつわっての事柄らの証示(そして読み手サイドの検討)が遺漏なくもなされたときである。

以上、述べた上で[布石]としての多少脇に逸れての話を終える。

(脇に逸れての話から[ペルセポネ⇔ヘカテ⇔ケルベロス]にまつわる関係性について今まで指し示してきたところの本題に戻るとし)

さて、(直近までの多少脇に逸れての冥王プルートーにまつわる冗長ともなった話を「すべてなかった」「存在しない」とのことにしたうえでも)次のことらを呈示した段階でさらに先へと話を進めるための[前提条件]は揃っている。

「エレウシス秘儀でその存在が極めて重要となっている女神ら、デメテルとペルセポネについては[母子分かたれずに本来的に一体としての存在]であるとの見立てが存在する」

「両者一体の存在と見らもするデメテル・ペルセポネは古文献それ自体のレベルで女神イシスと結びつく存在であるとの言及がなされている」

「デメテル・ペルセポネ両者およびイシスとの結びつきに関しては[ヘカテ]という女神もその結びつきの環に入ってくる]

「デメテル・ペルセポネ両者およびイシスと結びつくヘカテという女神に関しては[ヘラクレス12番目の功業にて登場した犬の怪物ケルベロス]にそれ自体で接合する存在となっている」

上図にて端的に強調しているように[ヘカテ]と[ペルセポネ]の関係性に

[イシス]

というギリシャ・ローマへのエジプトからの渡来神の問題も明確に関わっているとのことがあること、その点についての多角的なる論証を試みてきたというのが本稿補説3の段にてのここまでの[A]の部と振っての部、出典(Source)紹介の部92から出典(Source)紹介の部94(3)を包摂する解説部である(:該当解説部では[ローマ期の特定古典で[三面構造との語句と結びつけられているペルセポネ]と[ヘカテ]がそれぞれ[イシス神]と同一視されている]、[[イシス]の放浪の物語が[ペルセポネと同一視される存在でもあるデメテル]の放浪の物語と細部に至ってそっくりのありようで伝わっている]、[デメテル・ペルセポネ母子に対するエレウシス秘儀とイシス崇拝にての秘教会が古典そのものの中で対応付けされている]といったことらを典拠を仔細に挙げながら指し示している)。

上のことらが

[個人主観など問題にならぬところで具体的かつ客観的に申し述べられるところ]

となっているとここに至るまでに指し示しているとのことがあるがゆえに、

[核(コア)となる話(仔細に[前提条件]を示した上で話を進めないと話者の正気が疑われるような筋目筋合いの話)]

がなせるようになった(と申し述べる) ――続く[B]以降ではその[核となる話]を強くも指向しての指し示しをなしていくこととなる―― 。

いわばもの予習のようなところとして申し述べるが、その、

[核となる話(だが、複雑な話でもある)]

とはおよそ次のようなことである。

既述のようにダンテ『地獄篇』では重力の中枢にて人類の裏切り者らを永劫に粉砕し続けているとの三面構造(ケルベロス構造)の地獄の王たるルチフェロが登場する。

そのルチフェロの領域にて「本稿の先の段にて入念なる解説を心掛けてきたこととして、」

[今日的な意味で見たブラックホールの「類似物」への言及]

が奇怪なことに多層的に見てとれるとのことが「ある」わけだが(本稿にての出典(Source)紹介の部55から出典(Source)紹介の部55(3)を包摂する解説部にて詳説の通りである)、 そのことにも通底するところとして、

「[三面構造をとるケルベロス][冥界の犬][イシス]らの全てを[(ブラックホール理論の開闢ともつながっている)特定天体の特性]と関連づける」

との「ある程度、見るべき論拠に依拠した」申しようが(一部の人間に知られているところとして)存在している。

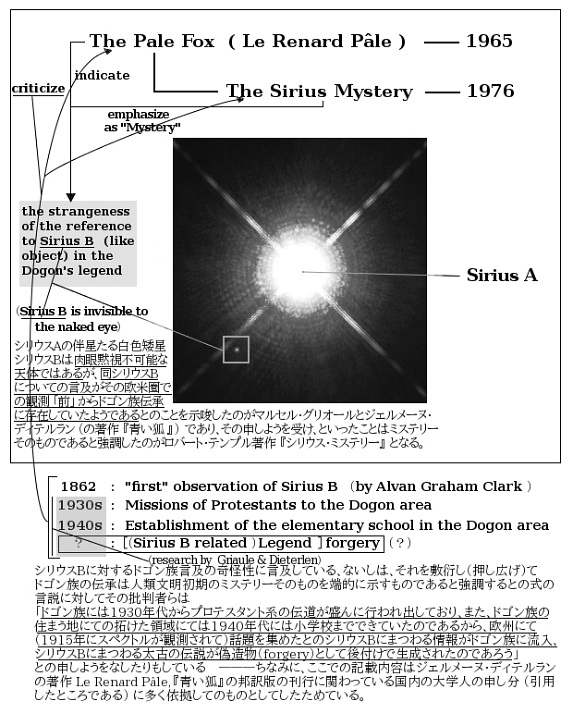

具体的には ―筆者はそうした見解を容れているわけ「ではない」のだが―

[先史時代の人類文明に対する異星の知的生物介入理論]

などを広めるとのことをなしたとのロバート・テンプリという論客由来の書籍、欧米圏にて物議を醸した書籍たる、

The Sirius Mystery『シリウス・ミステリー』(原著1976年初出)

との著作に見る申しようが

「[三面構造をとるケルベロス][冥界の犬][イシス]らの全てを[ブラックホール理論の開闢ともつながる特定天体(白色矮星シリウスB)の特性]と関連づける」

ものとして存在しているとのことがある(:本稿筆者は『シリウス・ミステリー』という書籍を読み込み、細かくも裏を取るとの式で分析対象としていたとのことがあり、「同著著者ロバート・テンプルがたとえメーソンなりといえども(『シリウス・ミステリー』著者ロバート・テンプルについてはフリーメーソンリーに足入れしたとの弁が存在する)、[一級の知識人](学歴が高いという意味合いではなくナレッジと思考能力の双方に恵まれたある種、ワイズな人間)であることに相違はない」と結論付けているのだが、『シリウス・ミステリー』の[人をたばかるような欠陥性]についても(穴が開くほどに同著を検討した人間であるから述べられるところとして)知悉している ――尚、そうも述べる人間として『シリウス・ミステリー』という著作の見るべき点と問題性について本稿の続く段で細かくも指摘していく。さらに言い添えれば、この身、筆者は[人間を薬籠中としている存在がエクストラテレストリアル、俗にイー・ティー、エイリアンなどとされる異星の存在である]などということ(『シリウス・ミステリー』という著作の主要なる論点)を無条件に容れるべきだなどとのこと、そう、『頭の具合がよろしくはない』と多くの人間らに見做されるようなことを唱道しているわけ「ではない」(先に出典(Source)紹介の部87(2)、出典(Source)紹介の部87(3)と振っての段で[重力波]との絡みで観点呈示してきたように[可能性は複数ある]と解している。それら可能性のどれもが(当然にそれを観念して然るべき「具体的兆候」を伴っての)[マリオネット仮説]と接合するようなものであるとしつつも、である)―― )。

そちら問題となる内容を含む『シリウス・ミステリー』という著作については、(同著、本稿の続く段にて事細かに後追い可能であるとの出典挙げながら解説していく著作とはなるが)、

[ブラックホール理論開闢史などについての言及は一切なされておらず、また、ブラックホールそれ自体への言及も全くなされて「いない」。その代わりに人類にブラックホール理論開闢の契機を与えた白色矮星シリウスBへの古典内でのあからさまな言及に通ずることが[異星文明の原初地球文明への介入]との文脈にて問題視されている]

との筋目の著作となり、といった書である『シリウス・ミステリー』にあっての一部の[文献的事実]に依拠しての記載内容が

「これは『シリウス・ミステリー』著者に全くもって意図されてはいないことだろう」

との文脈で、そう、[異星人介入理論]なるものとは全く異なる側面、我々人間に押しつけられた科学教養(の中の高度なところ)に関連する領域で

[ブラックホール関連で多くを結びつける材料]

と(実にもって悪魔的に、だが)接合してしまうようになっているとのことを本稿筆者は重んじている ――※[属人的主観が介在するところなどないとの根拠]と共にこれより仔細に呈示していくところとなるが、現代の科学史に細かくも目を這わせることで同じくものことが分かるようになっている。[ペルセポネ]と[イシス]と[ケルベロス]の伝承上の各要素が相互に結線しながら、それがなされていては「いけなかった」往古にて[ブラックホール理論の黎明・揺籃・確立に関係している天体(シリウス伴星シリウスB)]への特殊なる言及が古典それそのものの中でなされているとの指し示しが(表記の『シリウス・ミステリー』の中で[ブラックホール]のことを問題視していないとの別文脈の中で指摘されていることと話が通ずるような式で)なせるようになっており、によって、(「この段階では、」複雑なる話、ゆえにテーゼとすれば、[消化不良を呈する]ようなところであろうと斟酌しつつもそこを敢えても述べたいところとして)、[ダンテ『地獄篇』に見る三面のケルベロス状のルチフェロにまつわるブラックホール寓意性]が[ヘラクレス12功業][ケルベロスとイシスとペルセポネを円環状に関係づけるものとしてのブラックホール理論開闢にまつわる天体シリウスB]と結線してしまうように多層的・複層的にできあがって「いる」とのこと「までも」がこの世界には「ある」(現行、そういうことを指摘する人間は(筆者を除き)国内外ともに絶無ではあるが、現実にそういうことが「ある」(のでこれより詳述に詳述を重ねての解説をなしていく所存である))―― 。

(直近、布石となるところを述べた上で[A]の段を終えるとして[B]の段に入る)

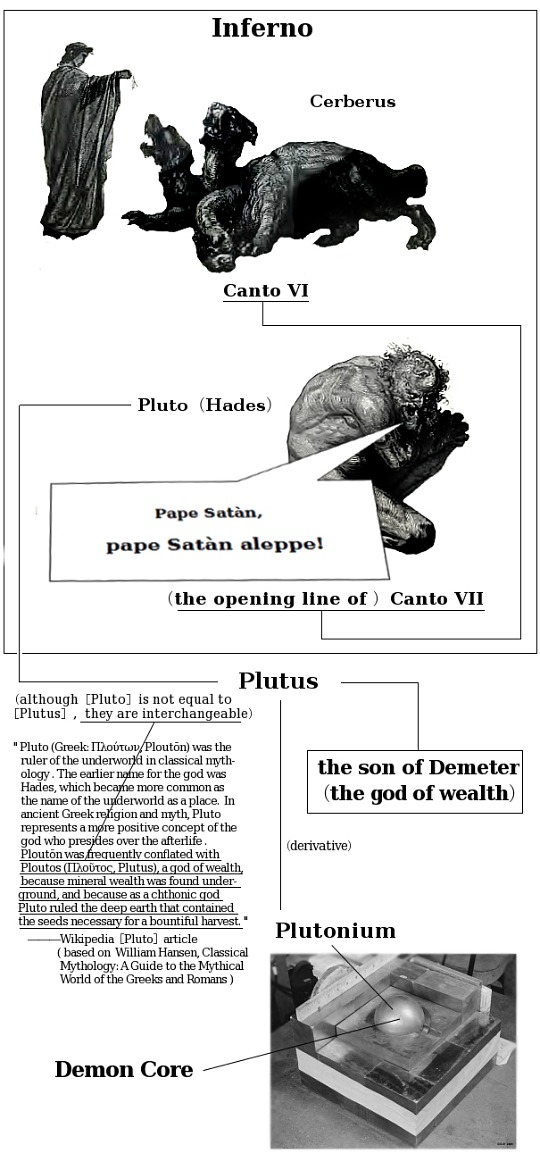

この部ではロバート・テンプル( Robert Temple )という論客の手になる、

The Sirius Mystery『シリウス・ミステリー』

という書籍がいかようなものなのか、同著に対する世間的評価 ――褒め殺しをこととするような詐狂者ら(あるいはわざとらしくもの[ウチュウジン]「信仰」信者ら)の言動「ではない」ところでは毀誉褒貶相半ばするというより「毀」ばかりが目立ちもするとの同著内容に対する世間的評価―― についての紹介を表層的なところながらなすことより話をはじめることとする。

ここ出典(Source)紹介の部95にあっては

[ The Sirius Mystery『シリウス・ミステリー』という著作に対しての世間での理解なされよう]

について紹介なすことにする。

(直下、英文Wikipedia[ The Sirius Mystery ]項目より引用なすところとして)

The Sirius Mystery is a book by Robert K. G. Temple first published by St. Martin's Press in 1976. It presents the hypothesis that the Dogon people of Mali, in west Africa, preserve a tradition of contact with intelligent extraterrestrial beings from the Sirius star-system.These beings, who are hypothesized to have taught the arts of civilization to humans, are claimed in the book to have originated the systems of the Pharaohs of Egypt, the mythology of Greek civilization, and the Epic of Gilgamesh, among other things. Temple's theory was heavily based on his interpretation of the work of ethnographers Marcel Griaule and Germaine Dieterlen.

[ . . . ]

The “mystery” that is central to the book is how the Dogon allegedly acquired knowledge of Sirius B, the white dwarf companion star of Sirius A, invisible to the naked eye. Temple did not argue that the only way that the Dogon could have obtained what he understood to be accurate information on Sirius B was by contact with an advanced civilization; he considered alternative implausible possibilities, such as a very ancient, advanced, and lost civilization that was behind the sudden appearance of advanced civilization in both Egypt and Sumeria.

(訳として)

「 The Sirius Mysteryはロバート・テンプル (注:同ロバート・テンプルの字面の肩書きとしてはペンシルヴァニア大でサンスクリットや東洋学を学問として修めた後、(参入規制は日本の物理学会のように緩いようだが)、王立天文学会の正会員となっているとの人物となる) によってマーティン・プレス社より1976年にはじめて敢行された著作である。

同書は西部アフリカ、マリにあってのドゴン族が[シリウス星系に由来する地球外知的生命体とコンタクトをなしたとの伝統]を保持していることを呈示しようとの書籍である。

同書にては[人類に技術を授けたとの仮説が呈されるような存在ら]が他の事柄ら、エジプトのファラオ制度、ギリシャ文明にての神話、ギルガメシュ叙事詩までを創造したとの主張がなされている。

・・・(中略)・・・

同書の主軸をなす[ミステリー]とはドゴン族の者達がどのようにしてシリウスAの伴星にして肉眼目視不可能な白色矮星たるシリウスBの知識を得たのか、とのことになる。テンプルは(アフリカ・マリの)ドゴン族がシリウスBに関する正確な情報と彼が理解するところのものを手にしていることにつき、[より先進的な(欧州の)文明との接触]を唯一無二の方法として論じておらず、代わりに[(俗人には)信じがたいといった可能性ら]、たとえば、エジプトおよびシュメールにての進歩した文明、それら突如出現したとの文明らの背後にあっての太古にて進歩していた、かつ、失われた文明のようなものにまつわる[(俗人には)信じがたい可能性ら]に思いを巡らしている」

(訳を付しての引用部はここまでとする ―※― )

(※補足として

以上のように概要表記される『シリウス・ミステリー』については同じくもの

英文Wikipedia[ The Sirius Mystery ]項目

に批判的視点、Criticismとなるところも記されており、(同項目にあっては今まで記載内容が有為転変としていることもこちらで把握しているわけだが)、「現行の」そちら批判についての記載内容を補足として下に引いておくこととする。

(直下、英文Wikipedia[ The Sirius Mystery ]項目よりの引用をなすとして)

The claims about the Dogons' astronomical knowledge have been challenged.

For instance, the anthropologist Walter Van Beek, who studied the Dogon

after Griaule and Dieterlen, found no evidence that the Dogon considered

Sirius to be a double star and/or that astronomy was particularly important

in their belief system.4

(訳として)「ドゴンの民の天文学知識については検証がなされてきた。たとえば、人類学者の Walter

Van Beekは[グリオールとディテルランのドゴンの研究](注:[グリオールとディテルランの研究]とはドゴン族神話にシリウスBにまつわる知見が含まれるのはどういうことかと後に『シリウス・ミステリー』著者ロバート・テンプルに問題視されるに至った契機となっている人類学者ら研究(後述)のことである)の後にドゴン研究をなし、ドゴンがシリウスが連星系であると考えているとのことや彼らの信仰形態の中で天文学(的なるところ)が特に重要な立ち位置を示しているとのことにまつわる証拠を何ら見つけられなかった」

(引用部はここまでとする ―※Wikipediaにての表記引用部には4と振られての出典文書として Holberg, Jay Bの手になるSirius(2007)p176との資料が具体的に挙げられている― )

上の引用をなしたところでさらに続けて書くが、また、[Underdog(闘犬で負けるべくも用意されたが如く弱い犬)たる UFO Cult(ユーフォー信仰)に対する決めつけやりよう]のようなものとして「幾分、下卑た」(contemptible)あるいは「幾分、頭の悪い」(unintelligent)との色彩伴う批判であろうと[この世界の語られないところの現状、ゾンビワールド仮説もさもありなんといったこの世界の語られないところの現状につき考えたことがある、知識ある人間]が見ればすぐに分かろうともとれる書きようとして次のような批判「も」英文Wikipedia[ The Sirius Mystery ]項目上には載せられている。

The skeptic Jason Colavito counts The Sirius Mystery among the body of works in a tradition of ancient astronaut ideas that was ultimately inspired by H. P. Lovecraft's Cthulhu Mythos in his 2005 book The Cult of Alien Gods: H. P. Lovecraft and Extraterrestrial Pop Culture.

「懐疑主義者の Jason Colavitoは彼の2005年の書籍『異星人の神々:ラブクラフトと異星人文化事象』にて『シリウス・ミステリー』をして[伝統的な古代宇宙飛行士介入説の一端をなすもの]、すなわち、[H.P.ラブクラフトのクトゥルー神話体系 (注:20世紀米国にて隆盛を見た大衆文化事象として[クトゥルー神話の流行]というものがあり、それは大要、[グロテスクな異星種族が太古、地球圏文明に介入、同様にグロテスクな僻遠コミュニティを現代にまで残置させているといった筋立てを主軸とする荒唐無稽なフィクション体系]となる) に究極的には影響を受けているとの古代宇宙飛行士介入説の一端をなすもの]であるとみなしている」

(補足部として書いておくところとして) 以上の批判の内、[前者の批判 ―ロバート・テンプルの話柄前提になっている民族学研究には信が置けないところがあると述べての批判― ]には見るべきところがあるのだが、[後者のような性質の批判 ―ラブクラフト云々しての批判― ]([荒唐無稽な大衆文化]と[ある程度見るべきところがある高度な話柄]を一緒くたにして一味同仁とラベリングしながら総括しようとのやりよう)については本稿筆者としても一家言がある。

その点、

「筆者は ――日本の中世古文献(太平記)にすら中空に光る物体が[幻覚]として登場する、しかも、欧州の古文献と同様に疫病関連の箇所にて登場していることを指摘までする人間ではあるも―― 断じて[未確認宇宙飛行物体陰謀論]の唱道者などではない( I never be a UFO conspiracy theorist.)」

と申し述べたうえで強調しておくが(私をそのようなものと一味同仁に見せたいものらがいるとすれば、そのようなものらは(そうした類がいかに一誠もないとのありようで力(りき)んで味方であるように偽りをなそうが行為でそれと知れようとの)筆者敵手としての存在 ―種族(人類)を裏切って嘲笑われながらも殺されるような筋目筋合いの者らともとらえるが、巻き添えにされるとのゆえになんら溜飲が下がることもないとの厄介な者らとも筆者が見るような類― である)、

「世間一般では宇宙人陰謀論なるものが相応の人間達によってこれぞ Freak show(畸形を売り物にするショー)といった話柄で[世の中について自分の頭で考えることをしない人間達][自分の眼と耳で世の中を見てこようとしなかった人間達]を対象に流布されている」

とのことがある。

だが、いみじくも[思考する人間]を自認したいのであれば、[そういう悪臭(畸形を売り物にするような者達の悪臭)を醸し出してならぬとの言行]と[そうではないまともな言辞]を一緒くたにしようとの作用が世の中には[現実に観察・指摘可能なもの]として存在しているとのことがあり、[真実]というもの ――『ヨハネの福音書』に由来するところとしてすら「[真実]は人を自由にする」 WAHRHEIT WIRD MAN FREI MACHENとの言葉もあるが、この場合の[真実]とは宗教に狂ったような徒輩らが無理矢理に他に押しつけてくるとの類の[戯言]としての真実]ではなく( not as religious guffs broadcasted by meme "machines" )、[そうなっているところの「生の」事実らの繋がり合い]のことを指す―― が

[偽りに隷従する機構への同化作用をもたらさんとしての駒となっているような卑劣な手合いら]

によって[犠牲]に供されているようなことがこの世界には往々、いや、茶飯的にある(:情報的価値など絶無に近しいとの愚書悪書ばかりをまるでけばけばしい毒性植物のような式で山積み・林立させているとの日本の書店の書架の一画にそれ専門の馬鹿者共の手仕事による相応の知的レベル・誠実さ度合いの書籍らが据え置かれているとの現状を見れば分かろうとのものである。そして、筆者が怒りを禁じ得ないところとして本稿公開をなすことにしたサイトの一に対してもそういう相応のやりようの徒輩が[彼らの色(絶対に何も変えられぬとの痴人あるいは畸形を売り物にする Fleak Showの色でもいい)]を付けてきたとの節があるからこのように書いている。その点、筆者が[その実の畸形]を売り物にする相応の手合いかどうかは是非とも呈示の論拠らを精査の上できちんとご判断いただきたいものである ――※その点、 Truly sound people will not ignore obvious correlationships indicated by quite a lot of "clear" evidence, if those correlationships are connected with our lives or at least they do seem to be so. And, this long report, I declare as the author , is one which think highly of only such obvious correlationships.「本当に健全なる人間はそれが生き死にに関わるものであるならば、あるいは、少なくともそのように考えられるとの余地があるのならば、多数の「明確なる」証拠らに依拠しての明らかな関係性を無視しないだろう.そして、本稿著者として明言しておくが、本稿は事実それ自体と数多の「明確なる」証拠らによって指し示されるとの自然なる因果関係を重視するとのものである(また、述べておくが、本稿にて問題視している明確なる証拠とは歴史的記録・文献的事実・歴史的事実として即時に真正なりしと確認できる事柄らとなる。 A lot of "clear" evidence in this context mean [ philological truths ( facts based on historical documents which can be confirmed to be "genuine" easily ) ].」―― )

(補足はここまでとしておく)

(出典(Source)紹介の部95は以上とする)

さて、ここまでにて『シリウス・ミステリー』という著作につき世に流布されているところを概説したところで、以降、同著の邦訳版および原著(原著の方はオンライン上より内容確認ができるようになっている)より『シリウス・ミステリー』の問題となる箇所を抜粋、その典拠となるところの検証をも合わせてなしつつ、『シリウス・ミステリー』の「部分的に真っ当なるところの」申しようが本稿のここに至るまでの指し示し事項といかように関わるのかの詳解・詳説 ―後追い精査を念頭に置いての繊密なる解説― を試みることとする。

まずもって、ロバート・テンプルの主張骨子だが、(先の出典紹介部にて挙げた皮相浅薄な話から再引用をなせば)英文Wikipedia[ The Sirius Mystery ]にて記載されているように、

The “mystery” that is central to the book is how the Dogon allegedly acquired knowledge of Sirius B, the white dwarf companion star of Sirius A, invisible to the naked eye. Temple did not argue that the only way that the Dogon could have obtained what he understood to be accurate information on Sirius B was by contact with an advanced civilization; he considered alternative implausible possibilities, such as a very ancient, advanced, and lost civilization that was behind the sudden appearance of advanced civilization in both Egypt and Sumeria.

「同書の主軸をなす[ミステリー]とはドゴン族の者達がどのようにしてシリウスAの伴星にして肉眼目視不可能な白色矮星たるシリウスBの知識を得たのか、とのことになる。ロバート・テンプルは(アフリカ・マリの)ドゴン族がシリウスBに関する正確な情報と彼が理解するところのものを擁していることにつき、[より先進的な(欧州の)文明との接触]を唯一無二の方法として論じておらず、代わりに[(俗人には)信じがたいといった可能性ら]、たとえば、エジプトおよびシュメールにての進歩した文明、それら突如出現したとの文明らの背後にあっての太古にて進歩していた、かつ、失われた文明のようなものにまつわる[(俗人には)信じがたい可能性ら]に思いを巡らしている」

とのものだが、その部 ― Weak Point弱点ともなるところ― に関わるところの The Sirius Mystery原著および日本にて刊行された訳書よりの数カ所よりの原文引用を(前後関係順序不同とのかたちにてながら)なすこととすることとする ――※尚、原著より原文引用なしての部はオンライン上、検索エンジンに表記の原文を入力することで原著にそのようなことが実際に記載されていることが(欧米圏の書籍に対する取り扱い形態より)可能となっている(そうもしたこともあってわざわざ原著よりの原文引用をもなしている)―― 。

ここ出典(Source)紹介の部95(2)にあっては

[ The Sirius Mystery『シリウス・ミステリー』という著作にあっての込み入っての主張内容]

について「当該の著作それそのもの」よりの原文引用をなす ―オンライン上より該当文言確認できるとの原著および国内にて流通しているとの訳書双方よりの原文引用をなす― との式にて紹介なしておくことにする(以下より抜粋部に入る)。

(まずもって直下、オンライン上より該当部文言で検索なすことで確認できるところの The Sirius Mystery原著の冒頭部、 What is the Mystery?と表記の部よりの抜粋をなすとして)

Arthur pointed out to me a passage he had just read in this chapter, in which these anthropologists were describing the cosmological theories of the Dogon. I shall quote the paragraph which I read then, which first brought to my attention this whole extraordinary question, so that the reader will begin this subject just as I did, with this brief reference:

'The starting-point of creation is the star which revolves round Sirius and is actually named the "Digitaria star"; it is regarded by the Dogon as the smallest and heaviest of all the stars; it contains the germs of all things. Its movement on its own axis and around Sirius upholds all creation in space. We shall see that its orbit determines the calendar.'

That was all. There was no mention by the anthropologists of the actual existence of such a star which revolves around Sirius. Now Arthur Young and I both knew of the existence of the white dwarf star Sirius B which actually does orbit around Sirius. We knew that it was 'the smallest and heaviest' type of star then known. (Neutron stars and 'black holes' were not much discussed and pulsars had not yet even been discovered.) We both naturally agreed that this was a most curious allusion from a supposedly primitive tribe. How could it be explained? I had to let the matter drop, due to other activities and concerns at that time.

(『シリウス・ミステリー』原著よりの引用はここまでとする)

以上の部について日本にて出されている邦訳版『知の起源 文明はシリウスから来た』(角川書店)の該当部よりの抜粋も直下なしておく ―※日本にての[色物がかったもの]を過度に「是」とする出版カルチャーをまさに体現しているとの装丁の書籍であるため(そのタイトルからして『知の起源 文明はシリウスから来た』などと[断定調]が用いられていることにも[相応の背景]があると筆者は見ている)、邦訳版よりの引用には逡巡するところがあったのだが、[文献的事実]の問題を掘り下げるために邦訳版『シリウス・ミステリー』からの原文引用をもなしておく― 。

(直下、上の原著引用部に対応する訳書『知の起源 文明はシリウスから来た』p.7からp.8よりの引用として)

アーサー・ヤングは世界中の様々な神話に興味を持っていた。小部族の神話も彼の興味の対象であり、私にアフリカの諸部族の神話を紹介した『アフリカの世界』という本を教えてくれた。その本の中に、ドゴン族という小部族に関する一章があった。マルセル・グリオールとジェルメーヌ・ディテルランというフランスの人類学者が書いたものだった。

アーサーによれば、それはドゴン族の宇宙論について調査したものであるという。その一章を実際に読んだとき、その中の一パラグラフが私の目を引いた。それが私の長年にわたる研究の始まりだった。シリウスの周囲を廻る「ディジタリアの星」と呼ばれる星が創造の出発点である。ドゴン族によれば、この星はすべての星の中で最も小さく、最も重い星であり、すべての種子を内包しているという。その自転し、シリウスの周囲を廻る動きは、宇宙におけるすべての創造を支えている。その星の軌道は暦を決定する。

この「ディジタリアの星」(シリウスB)なるものが実在するか否か、二人の人類学者は言及していない。当時、私もアーサーも、シリウスBという白色矮星がシリウスの周囲を公転していることを知っていた。また、白色矮星が「最も小さく、最も重い星」であることも知っていた(当時は、まだ中性子星やブラックホールのことはあまり知られておらず、パルサーに至っては発見すらされていなかったのである)。

(訳書よりの引用部はここまでとしておく ―※― )

(※直近引用部に対して注記なすべきかととらえたところとして以下のこと、記しておく。

・引用部に認められる[アーサー・ヤング]という人物はフィラデルフィア大にて the Foundation for the Study of Consciousnessとの機構の旗振り役をやっていたとの縁にてフィラデルフィア大卒のロバート・テンプルと接触があったと『シリウス・ミステリー』の中で言及されている人物となり、同男、[米国にての実用的ヘリコプター機構の革新的考案者]としてよく知られている人物とされる(英文ウィキペディアに同人物アーサー・ミドルトン・ヤングにまつわっての一項目がそちらヘリコプターにまつわる記述が目立つかたちで設けられている)。

・上の引用部ではテンプルによって

「また、白色矮星が「最も小さく、最も重い星」であることも知っていた(当時は、まだ中性子星やブラックホールのことはあまり知られておらず、パルサーに至っては発見すらされていなかったのである)」

との申しようがなされているが、テンプルはその一箇所を除き中性子星やブラックホールといったものに対する言及を一切『シリウス・ミステリー』文中でなしていない(と本稿筆者は精査して捕捉している)。そうもしたことがある一方で本稿にあっては[ブラックホール理論開闢史]が人類にあって具現化した現代科学史にあって[シリウスB]と現実に「密接に」結びついているとのことを(いくつもの関連するところの理由あって)問題視するとのものである。

・上記の通り、テンプルは先達にあたるマルセル・グリオールとジェルメーヌ・ディテルランの研究に基づいて[ドゴン族はシリウスの伝承を不可思議に語っている]とのことを述べているのだが、テンプルは彼・彼女ら民族学分野の先達は「そういうシリウスとドゴンとの奇怪なる関係性につき問題視しつつ」[プロの学者]として地球外文明介在説など述べることはしていない、と続く後の段にて ――ディテルラン著書の The pale fox『青い狐』(1965年)内容に言及しつつ―― 書き記している(: Robert Templeは This book, by Griaule and Dieterlen, was produced ten years after the death of Marcel Griaule himself. It contains Mme Dieterlen's latest reflections on the Sirius system of the Dogon.

と表記した後、 But like a true professional, Mme Dieterlen merely cites the astronomical facts in this way in a short appendix at the back of her book without drawing any conclusions or even indicating the connection of this subject with the Dogon's traditions. [ . . . ] In fact, lest the reader assume otherwise, I must make clear that neither Marcel Griaule nor Mme Dieterlen has at any time (to my knowledge) made any claim of extraterrestrial contact to do with the Dogon.

と The Sirius Mysteryの THE KNOWLEDGE OF THE DOGONの段、p.27中で書き記している。その含みは明確で、[プロフェッショナルがそういうことをやればその方面より排除されるとの無言の圧力が働くこと]、そうした風潮の存在を所与のものとするスタンスの明示が ―「自分はそうしたスタンスから自由である」と述べたいのかとのかたちにて― 著者テンプルによってなされているとのことである)

さらにロバート・テンプル『シリウス・ミステリー』にあっての同書が拠って立つところの視点に対する引用を続ける。

(直下、 The Sirius Mystery原著の The Knowledge of the Dogonと表記の部よりの抜粋をなすとして)

So we see the Dogon presenting a theory of Sirius B which fits all known scientific facts, and even some which are not known it presents as well. They know that the star is invisible, but they know it is there nevertheless. They know that the star's orbital period is fifty years, which it really is.They know that Sirius A is not at the centre of its orbit, which it is not. They know that Sirius A is at one of the foci of Sirius B's elliptical orbit, which it is. They know that Sirius B is the smallest kind of star, which it is (barring totally invisible collapsing neutron stars). They know that Sirius B is composed of a special kind of material which is called sagala, from a root meaning 'strong', and that this material does not exist on the earth.They know that this material is heavier than all the iron on earth, etc., all of which is perfectly true. For Sirius B is in reality made of super-dense matter of a kind which exists nowhere on earth.

(検索エンジンなどにてのテキスト入力を通じてオンライン上より内容確認できるとの原著よりの引用部はここまでとしておく)

(上の原著引用部に対応する邦訳書『知の起源 文明はシリウスから来た』[第一章 ドゴン族の天文学] p.75特定部よりの原文引用を下にてなしておく ――(尚、日本にて流通を見ている訳書には誤解を招くような「文明はシリウスから来た」などと断定形が用いられているが、原著は[仮説]を強くも主張するとの体裁をとっている)―― )

ここで、ドゴン族のシリウスBに関する知識を整理してみることにしよう。ドゴン族は、シリウスBが肉眼で見えないにもかかわらず、厳然として存在することを知っている。また、シリウスB公転周期が五十年であること、シリウスAは軌道の中心ではなく、楕円軌道の焦点の一つであるとも知っている。さらに、シリウスBが最も小さいタイプの恒星であること、「サガラ」(この単語の本来の意味は「強い」という地球上には存在しない特殊な物質で構成され、それが地球上のすべての鉄の重さに匹敵するほど重いことも知っている。これらはすべて事実である。殊に「サガラ」に関する理解は実に正しい。シリウスBは地球上に存在しない超高密度の物質で構成されているのである。

(訳書よりの引用部はここまでとしておく)

※上の抜粋部に対する補足として

ここでは[白色矮星が最早、核融合をなせずに超高密度状況をきたしている電子縮退圧( electron degeneracy pressure )によってのみによって支えられている状態にあること]をあからさまに示唆するようにドゴンがシリウスBが[重量が極めて重き物質サガラ]によって構成されていると把握しているとのロバート・テンプル申しようについての注記をなしておく。

については即時に確認いただけようところとして英文Wikipedia[ White dwarf ]項目の内容を掻い摘まんで引用するとして

A white dwarf, also called a degenerate dwarf, is a stellar remnant composed

mostly of electron-degenerate matter. They are very dense; a white dwarf's

mass is comparable to that of the Sun, and its volume is comparable to

that of the Earth.[ . . . ] The material in a white dwarf no longer undergoes fusion reactions,

so the star has no source of energy, nor is it supported by the heat generated

by fusion against gravitational collapse. It is supported only by electron

degeneracy pressure, causing it to be extremely dense.

「白色矮星というものは縮退する矮星と呼ばれるものとなり、電子が縮退しての物質にて主として構成されているとの恒星の残滓となる。それらはとても高密度であり、地球程度のサイズの白色矮星が太陽と同程度の質量に相当するとのかたちとなっている。・・・(中略)・・・白色矮星にあっての物質は最早、核融合反応を呈することをなさず、であるから、同恒星はエネルギーの源を持たず、また、重力崩壊に抗するものとしてのエネルギーを生成する熱によって支えられてもいない。白色矮星を支えているのは唯、電子の縮退圧、超高密度状況をもたらしているそれのみである」

とある通りである(:同様にオンライン上より即時確認いただけようところより引くとし、和文ウィキペディア[白色矮星]項目にて(上のことの結果として)[白色矮星は、恒星の進化の終末期となりうる形態の一つ。質量は太陽の同程度から数分の1程度と大きいが、直径は地球と同程度かやや大きいくらいに縮小しており、非常に高密度の天体である]との趣旨と記載されている通りのものが白色矮星である)。

といった「非常に重い」星たる白色矮星たるシリウスBについてロバート・テンプルは「ドゴン族にてそれ絡みのものとしか思えぬ先覚的知識が克明に保持されている」との申しようをなしているわけだが、同じくものことについては、テンプル自身がはきとそのように申し述べているようにロバート・テンプルが初めて唱道したところではない。ロバート・テンプルは先達の人類学者らの申しよう ――ドゴン族に対するフィールド・ワーク調査を行ったマルセル・グリオールおよびジェルメーヌ・ディテルランらフランス人民族学研究者らの研究報告に見る申しよう―― をそのまま踏襲して話を展開しているのである。

ロバート・テンプルに先立つところとしてマルセル・グリオール及びジェルメーヌ・ディテルランがシリウスBに比定される[不可視]かつ[極めて重い物質にて構成されている]天体にまつわる神話をドゴン族が有していたことにまつわる調査結果を出していたとのことは、(下にて表記の抜粋英文テキストをオンライン上検索エンジンに入力することでそういう申し分がなされていること、現行にてはそのままに確認なせるところとして)、 The Sirius Mystery原著にての The Knowledge of the Dogonの節にて、

(直下、引用なすとして)

The Dogon describe Sirius B as 'the infinitely tiny'. As we know, Sirius B is a white dwarf and the tiniest form of visible star in the universe. But what is really the most amazing of all the Dogon statements is this: 'The star which is considered to be the smallest thing in the sky is also the heaviest: "Digitaria is the smallest thing there is. It is the heaviest star." It consists of a metal called sagala which is a little brighter than iron and so heavy "that all earthly beings combined cannot lift it". In effect the star weighs the equivalent of. . ..all the seeds, or of all the iron on the earth . . .' (all this from the following article by Griaule and Dieterlen).

「ドゴンはシリウスBを[無限小といった小さきもの]として表している。我々が知るようにシリウスBは白色矮星であり宇宙にて何とか視認可能な星の中で最も小さい形態をとるものである。しかし真にドゴン申しようで驚くべきは次のことだ。「空にあって最も小さいと考えられるその星はまた最も重いものである。[デジタリアはそこにあるものの中で最も小さい、そして、最も重いものである]。それはサガラと呼ばれる金属、鉄より幾分光沢があり、そして、地球のすべてを集めてもそれを持ち上げることがあたわぬような重さを有しているとの金属によって構成されている。そのなすところによってその星(ディジタリア)は地球上にてのすべての種子ら、すべての鉄と同等の重さを呈する・・・(これはすべて続いて述べるグリオールとディテルランの記事にて依拠していることである)」

と述べられているところである(ポイントは「これはすべて続いて述べるグリオールとディテルランの記事にて依拠していることである」との箇所である)。

(追記として:ここではロバート・テンプルによって先達としての研究者であると述べられているところの人類学者マルセル・グリオール及びジェルメーヌ・ディテルランの手になる洋書としての The Pale Fox(仏語タイトルは Le Renard Pâle)およびその訳書(せりか書房との出版社より出されているまじめな民族学関連書籍としての体裁をもっての訳書)の内容も引いておくこととする。

すなわち、

「ドゴン族が[シリウスの伴星(と呼ばれるところの星)]を[フォニオの星]と呼んでいる」

とグリオールおよびディテルラン(後述のようにグリオールの方はフランスにて一時、声望を誇った[グリオール学派]と呼ばれる学統の元となっている有力民族学学者である)が伝えていることを前提にしたうえで読み解くべきところの英訳書および訳書の The Pale Fox(仏語タイトル Le Renard Pâle)『青い狐』よりの抜粋をなしておくこととする。

(直下、 THE PALE FOXにての THE NOMMO'S ARKの章、p.505よりの原文抜粋をなすとして)

b) The "star of the fonio," po tolo,turns around Sirius,sigi tolo. The revolution take fifty years. It is the most important of all the stars and plays a key role - in all the spiraling star worlds Amma formed. An evidence of the po pilu,and born after the po had accomplished its task it is considered to be the center of the steller world.

The star's name connotes it priority: po, as we have seen, comes from polo,"beginning";tolo comes from to,"deep." So, po tolo literally means "deep beginning."

The star of the po, a double of the germ of the whole creation,will also be of considerable value to human beings. Later, when they see it in the sky, it will be the testimony of the renewal of the world for them,the image of the "womb" of Amma, who preserves the basic signs for the whole creation within himself and who keeps the po pilu, which that star represents, in the sky. Therefore,one says that it is like "the egg of world," aduno talu, and like "Amma's eye," amma giri, the guide of the universe.

Because of the creative role of the po pilu, the star is seen as the reservoir or source of all things. It is smallest,yet the heaviest, of celestial things." When the po pilu had finished making the world spin,this void transformed itself into the star of the po. Therefore, po tolo was heavy,(because) there was (in it) the remnant of the blood of the world that the spun around. (It is) the remnant of the blood of all the things it created. po tolo is the smallest of all things; it is the heaviest star."

In its substance is evidence of everything the po pilu had contained. The star contains three basic elements,"air,fire,and water"; the element "earth" is replaced by metal in all its forms, particularly by the metal called sagala, somewhat more shiny than iron and of such density that "all of the beings on earth together could not lift a small part of it."

(仏語書籍の英訳版よりの引用部はここまでとしておく)

以上、オンライン上より文言確認なせるとの英訳書の内容に対応するところの訳書『青い狐』(せりか書房)よりの抜粋もなしておく。

(直下、『青い狐』[第五章 ノンモの箱船]にあってのp.452からp.453、そこに見る[フォニオの星(=シリウスBと考えられる天体)]にまつわる記述の原文引用をなすとして)

<フォニオの星>はシリウスのまわりをまわっている。その周期は五〇年である。これは、アンマが創造した複数の<螺旋状の星々の世界>全体にとって、最も重要な星であり、その役割は目を見張るほどのものである。白いフォニオの証拠として、それが仕事を完遂したあとで生まれるこの星は、星の世界の中心と考えられている。

この星の名前は、その性質に由来する。先に触れたように、pôはpôloから、toloはto<深い>から来ている。したがって、 pô toloは、文字通りに<深いはじまり>という意味になる。

フォニオの星は、創造の総体の萌芽のコピーであって、人間たちにとってきわめて重要な価値をもつようになる。後になって、人間たちは空にこの星を見ることになるが、それは彼らにとって世界の更新の証拠となるのである。人間たちにとって、フォニオの星はアンマの<胎>のイメージ、つまり創造の全体を要約する根本的な記号をアンマが手元に保管し、この星が表象している白いフォニオを天上で保存している<胎>のイメージとなる。それだから、この星は<世界の卵>になぞえられ、宇宙を導く<アンマの目>にたとえられるのである。

白いフォニオの創造的な役目のゆえに、フォニオの星は一切の存在の貯蔵タンク、その源泉と考えられる。この星は天上の存在の中で最も小さいが、同時に最も重い。 <白いフォニオが世界を回し終えると、その殻がフォニオの星になった。それだからフォニオの星は重かった。(それは)それが創ったすべての存在の血の残りだ。フォニオの星はすべての物の中で一番小さい。それは一番重い星だ>。

フォニオの星の実質の中には、白いフォニオが納めていた一切のものの証拠が入っている。それは<気、火、水>の三元素を含み、<土>の元素は、あらゆる形の金属、とくにsagalaという名の金属になっている。この金属は鉄よりももう少し輝き、大変に密度が高いために、<地上の存在が全部集まってもそのひとかけらを持ち上げられない>ほどである。そのためにこの星は重く、またその小ささのために密度が高いのである。

(訳書よりの引用部はここまでとしておく)

(より仔細なる中身に入って『シリウス・ミステリー』の解説をなすために設けた出典(Source)紹介の部95(2)は以上とする)

さて、フリンジの領域の話 ―[常識]と[非常識]のボーダーにある話― に職業的に異を唱えるような向きを含めての懐疑主義者ならずとも上のようなことに接すれば、

「馬鹿な。そのようなことはありえないことだ」

と声を大に喚きたくなるようなところであることか、と思う(当然であろう。そうした異議の呈しように[このような世界]での誠実性が伴っているかどうかは別としてながらもである ―※ちなみにこの身、筆者はこの世界でそれを遵守すべくものことが徹底的に強いられているとの[常識から逸脱したところに対しては誠実性があろうがなかろうが無条件に(あるいは脊髄反射・条件反射的に)異を呈するようになっているとの向きら]であってすら「も」【自身ないし自身の児孫の命を容赦なくも奪い取るとの明言をなしているとの力学】が存在しているとのことの指し示しが[異論を赦さぬような式]で、また、[懇切丁寧かつ容易に後追い可能な式]でなされれば、なにがしかの建設的反応をなすのではないか、との(まったくもって徒あだなるものであるかもしれないが)極々僅かなる期待をもってして長大なものとなってもいる本稿をものしている― 。

その点、

[ドゴン族の神話 ――「フォニオの星はシリウスBの同等物である」云々の話に関わるところの神話―― のことをすべて無視してしまって「も」ロバート・テンプルの申しようには(同男が一切述べていないところながら)[我々を全員皆殺しにするつもりであると受け取れる最悪の寓意]との[奇怪なる結節点]さえもが多重的・複合的、そして、(極めて重要なところとして)客観的に含まれていること、本稿にて後述するように[誰でも容易に裏取りできるとのかたちにて確たる文献的根拠に裏付けされてのもの]として含まれていることを「敢えても」指摘する人間]

として申し述べておくが、ドゴン族についてのロバート・テンプルの申しよう、

[先達としての二人の民族学学者マルセル・グリオールおよびジェルメーヌ・ディテルラン(邦訳されてもいる The Pale Fox『青い狐』の著者)の主張内容を踏襲しての申しよう]

に関しては、(その真偽どうあれ)、[威力なきもの]、すなわち、

[懐疑主義者、あるいは、信じがたいことを[「常識」の世界の保持]のために決して認めようとしないすべての者らによる反論を目立って許す素地があるとのこと]

となっている。

その点、

[洋書 The Pale Foxに見る、論客ロバート・テンプルにその主張の核とされている申しようの論拠を与えている人類学者マルセル・グリオールらの研究内容の真正さ]

が真偽不明なるものであること、そうもされているところの典拠を下に挙げておく。

ここ出典(Source)紹介の部95(3)にあっては

[ The Sirius Mystery『シリウス・ミステリー』に見るロバート・テンプル主張に典拠を与えたものとなっているフランス人民族学研究者らの研究内容に疑義が呈されるに至っており、それがゆえにロバート・テンプル主張が軽んじられる傾向がある]

とのことについての典拠を紹介しておくこととする。

まずもって基本的なところとして ―媒体性質上、これより有為転変を見る可能性もあるが― 和文ウィキペディア[ドゴン族の神話]項目にあっての「現行にての」記載内容を引いておく。

(直下、和文ウィキペディア[ドゴン族の神話]項目にての[シリウス]の節にての現行の記載内容よりの引用をなすとして)

グリオールはドゴン族の宇宙に関する知識は西洋のそれと同様に高度であると訴えた。加えて、神話は木星に四つの衛星があると言及し、また、土星にリングがあることを言い当てていると紹介している。だが、グリオールの訴えは受け入れらなかった。グリオールがドゴン族と接触する前の1920年代に宣教師がドゴン族と接触している事実と、その当時に三連星説が主流であったことから疑念をもたれる。1915年にアメリカのウォルター・シドニー・アダムズがシリウスBのスペクトル撮影に成功してシリウスBが「小さく」「重い」白色矮星であることを証明しており、報道によってシリウスの連星は広く知られている素地もあった。また、シリウスが登場する神話はドゴン族の小さな集団にしかなく、シリウスの連星に触れる神話はグリオールの取り上げたオゴトメリのものしかなかった。

(引用部はここまでとする)

以上のような申しようが表立って目につくところでも[シリウス・ミステリー]のミステリーに対する否定としてなされている。

続いて、英文Wikipedia[ The Sirius Mystery ]項目の記載内容を引く。

(直下、英文Wikipedia[ The Sirius Mystery ]項目の前半部一節を再度、抜粋するとして)

The claims about the Dogons' astronomical knowledge have been challenged. For instance, the anthropologist Walter Van Beek, who studied the Dogon after Griaule and Dieterlen, found no evidence that the Dogon considered Sirius to be a double star and/or that astronomy was particularly important in their belief system.

「ドゴンの民の天文学知識については検証がなされてきた。たとえば、人類学者の Walter Van Beekは[グリオールとディテルランのドゴンの研究]の後にドゴン研究をなし、ドゴンがシリウスが連星系であると考えているとのことや彼らの信仰形態の中で天文学(的なるところ)が特に重要な立ち位置を示しているとのことにまつわる証拠を何ら見つけられなかった」

(再度の引用部はここまでとする)

また、同様のことについては英文Wikipedia[Nommo]項目(ドゴン族の神格[ノンモ]にまつわる項目)にて

(以下、引用なすとして)

Walter van Beek, an anthropologist studying the Dogon, found no evidence that they had any historical advanced knowledge of Sirius. Van Beek postulated that Griaule engaged in such leading and forceful questioning of his Dogon sources that new myths were created in the process by confabulation, writing that "though they do speak about sigu tolo [what Griaule claimed was Sirius] they disagree completely with each other as to which star is meant; for some it is an invisible star that should rise to announce the sigu [festival], for another it is Venus that, through a different position, appears as sigu tolo. All agree, however, that they learned about the star from Griaule"

(大要とし)「ドゴン学を専門とする人類学者ワルター・ヴァン・ビークによると[グリオールがシリウスの先進知識と呼ぶものをドゴンが保持している証拠はなくグリオールがシリウスだと指摘したシグ・トロについてはドゴン族の間にそれがどの星なのかの意見の一致は全くない。シグ(祭り)を広く知らしめるために昇っている不可視の星と言うものもいるし、シグ・トロと呼ばれるものにつきそれは金星であるとする者もいる。しかし、全員が同意するところとして彼らがその星についてグリオールの研究から(逆に)学んでいることである」

との申しようが[査読付きの人類学分野の学術誌 Current Anthropology(1991年次No.32の139から167の頁)に寄せられているもの]とのかたちで出典付きで紹介されている)

その点、オンライン上より容易に確認できるところのソースとしてはシカゴ大学出版局より出されているとの Walter E. A. van Beek(上記英文Wikipedia項目に記載されている向きで問題となる報告時のポストはユトレヒト大の准教授か)の手になる論稿、シカゴ大学出版局にてPDF化されて「オンライン上で公開されている」(従って誰でも全文閲覧できる)ところの

[ Dogon Restudied ― A Field Evaluation of the Work of Marcel Griaule(『再検証されてのドゴン:マルセル・グリオールの仕事の実地評価』とでも訳すべき論稿)]

にての表記も下に引用しておくこととする。

(直下、オンライン上にて公開を見ている Dogon Restudied ― A Field Evaluation of the Work of Marcel Griauleのp.149からp.150の抜粋として)

No Dogon outside the circle of Griaule's informants had ever heard of sigu tolo or pô tolo, nor had any Dogon even heard of èmè ya tolo (according to Griaule in RP Dogon names for Sirius and its star companions). Most important, no one, even within the circle of Griaule informants, had ever heard or understood that Sirius was a double star (or, according to RP, even a triple one, with B and C orbiting A). Consequently, the purported knowledge of the mass of Sirius B or the orbiting time was absent. The scheduling of the sigu ritual is done in several ways in Yugo Doguru, none of which has to do with the stars.

(大要訳として)「グリオールへの情報提供者以外のドゴン族の者達はシグ・トロなどシリウスに相当する言葉らについて聞いていないと述べている。最も重要なのはグリオールへの情報提供者のサークルにてあってもシリウスが二連星であること(あるいは、シリウスAに加えての三連星系)であることを聞いたとの向きがいないとのこともある。結果的にシリウスBの質量に対する知識もなかったことになる。シグに関わって祭儀にて行われるとの儀式の日程もそれらシリウス絡みの星々と関連していない」

(大要訳付しての引用部はここまでとする)

要するに、

[先後関係の問題で主張が成り立たぬとする論法、[文化伝播の可能性の主張]をなされるだけの時系列的特性を伴っている]

[そもそも、誰でも確認できる確たる[文献事実] (本稿でその摘示に努めているとのフィロロジカル・トゥルース、[誰でも容易に確認出来るところとして著名な古文献や文書にこのように記載されているといった記録文献にて記載がなされているとの事実]のこと) に拠っているわけではなく、欧米圏にての二人の人類学者(マルセル・グリオールとジェルメーヌ・ディテルラン)による現地人に対する口承・口伝の類の調査の折における歪曲(ないし誤解)の介在として片付けられる素地が「濃厚に」ある]

とのことでロバート・テンプルの申しようは[脆弱性](職業的懐疑主義者の類に脇腹を刺されるような[脆弱性vulnerability])を帯びていると申し述べられるようになっている ―(※)― 。

(※ちなみに同じくもの伝での[ロバート・テンプルの申しようの基礎にされているマルセル・グリオールおよびジェルメーヌ・ディテルランのドゴン族調査にあっての不確かさ]については The Pale Foxの邦訳版、『青い狐』(せりか書房)にての邦訳者によってよりも微に入っての表記が(多少、首をかしげざるをえぬ話柄を伴って)なされてもいる。その点、邦訳版の The Pale Foxにあっては

(直下、『青い狐』(せりか書房)p.551より引用するところとして)

著者のひとりM・グリオール(1898-1956)は、彼のもうひとつの代表的著作である『水の神』(坂井信三・竹沢尚一郎訳、せりか書房一九八一)のあとがきで紹介したとおり、フランスの第一世代の民族学者の代表的存在であり、一九四二年からパリ大学(ソルボンヌ)の民族学担当正教授の地位にあってグリオール学派とよばれる一派を形成し、多くの第二世代の民族学者を養成した

(引用部はここまでとする)

とグリオールらが大物であるとの言及がなされている一方で

(直下、『青い狐』(せりか書房)p.563-p.564より掻い摘まんでの引用をなすところとして)

ところでひとことつけ加えておくと、本書にはいわゆる「シリウス・ミステリー」なるものがまとわりついている。・・・(中略)・・・しかしこの「ミステリー」は、「文明から隔絶された未開人」というステレオ・タイプを前提にしたときにしかなりたたない。ところが実際は、サンガのドゴン人は隔絶からはほど遠い状態にあった。歴史的な事実として、サンガにほど近いバンジャガラの町には植民地政府によって一九〇七年には小学校が建てられ、サンガには一九三六年以来プロテスタント系のミッションが入っており、一九四〇年には小学校ができている( PALAU-MARTI 1957 )。サンガはドゴン・ランドでも早くから開けたところなのである。一方彼らがシリウスに関する複雑な知識をもつことが明らかになったのは、一九四六年の調査よりもあとのことである。だからそれまでのあいだにサンガの人々が西欧の天文学に接する機会はありえたに違いないと思われる。・・・(中略)・・・そのうえ本書の記述をすなおに読んでみれば、ドゴンの知識においては、シリウスにはフォニオの星、女のもろこしの星、米の星、ひえの星という四つの星があるのである。だからこの知識は、全体としてはむしろ現代の天文学の知見に符号しないというべきであり、フォニオの星に関する部分だけを取り出して「ミステリー」を云々するのは、全く粗雑な見方にすぎないことは明らかである。・・・(中略)・・・。いずれにせよ、「ミステリー」好きのSF愛好家には申し訳ないが、そうした天文学的知識が「異星人」から伝えられたものであろうが、ヨーロッパ人から伝えられたものであろうが、そんなことは大した問題ではない。むしろそうした興味本位の議論は、ドゴンの神話それ自体の価値と、それを記述したグリオールらの仕事の意味を矮小化することにしかならないだろう

(引用部はここまでとする)

とのかたちでドゴン族神話に[ミステリー]を見出すのは妥当ではないとの申しようがなされている(:「そうした天文学的知識が「異星人」から伝えられたものであろうが、ヨーロッパ人から伝えられたものであろうが、そんなことは大した問題ではない」などと[物事の重み付けに疑念符付けざるを得ない]との申しようとはなっているが、すなわち、出歯亀的とまでは言わぬも[発想の働きよう]と[誠実さ]に問題があるように書かれているところのタイプの人間、「SF愛好家」などという[まったくもってステレオタイプ的なる人種]を持ち出したうえで[異星人介入の可能性]をして[どうでもいいものである]と疑念符付けざるをえない申しようをなしているものとなっているが、とにかくも、[訳者(西アフリカ史を専攻したとの学者(坂井信三(現)南山大学教授)によるシリウス・ミステリーのミステリー「否定」の解説]が付されている。

(出典(Source)紹介の部95(3)はここまでとする)

さて、以上、出典(Source)紹介の部95(3)にて挙げてきたようなかたちで

[ドゴン族のシリウス関連情報は情報が錯綜し、なおかつ、模糊として極めて怪しいもの]

との指摘がなされており、それがゆえにミステリーと銘打たれているところは批判を容易に許すものとなっている(正確にはそのように学者らに評価されている)わけである。

その点、同じくものことが

「(ないものねだりで)もし仮に、」

[文化伝播の主張(欧州からアフリカ・ドゴンのマリ族への文化伝播)など反論を許さないかたちにて問題となる伝承 ―尋常一様ならざる先覚的言及を含んでいるとの伝承― が同定されているとのものとなっており]

[上にまつわる確たる文献的論拠がシリウス性質が明らかになる「以前に」取得されており、かつ、その文献的証拠が第三者に真性のものであると容易に確認されるような状況にあり]

[「後に」なるべくしてその先覚性にまつわる問題性が浮上してきた]

との類のものであれば、「話は違った」と思われるところではある(少なくともいろいろなところの働き具合のよくない人間あるいは[記録的事実]を見ることさえしないとの臆病な人間「以外の」人間が検証する限りは「話は違った」とも思われるところではある)。

たとえば、特定の[事柄A]に対する言及を含んでいるとの[文献B]が500年前より伝存しており、かつ、当時から[文献B]の原本までもがそのままに今日に伝わっているとのことにも異論が出る余地がないようになっているとしよう。そうもした[文献B]に書かれている特定の[事柄A]が50年前に発見された科学的知見と平仄があう、あまりにも平仄があうとのことを述べているものだと判明したならば、どうか(たとえば、宇宙にてのこの界隈の構造はどうなっているこうなっていると仔細に言及しているのであると判明したならば、どうか)。そして、それがおよそ偶然を許さぬ性質のものであればどうか。

そこにて問題になるのは ―[具現化機序]の問題がその先にあるとして― まずもっては[操作の可能性]である。臆病な人間らは「それ(操作)を認めたならば」自分達ないし社会構造の重大なところにひびが入るとして認めない(ないしは認めることを許されていない)、あるいは、そもそも、[無視]とのかたちで情報として処理することを完全否定するかもしれないが、もし仮に、そうしたことが判明した社会に(ここではイフの話とはなるが)[操作の問題]を本当に真正面から認める力があるのならば、誰かはその意味性を認めるであろうし、また、社会も次第次第にそのことを認知・認容していくことになるだろう ――対して、[操作の問題]を真正面から認める力がない社会ならば、それを認めようとはついぞしまい。そして、筆者は[生き死にに関わる問題]に対してもそうなのか、突き詰めたくも非常に長いものとしての本稿を作成している―― 。

とにかくも、シリウス・ミステリーをミステリーたらしめる主軸となる部は不完全かつ不徹底であると申し述べられるように「なっている」(疑念があるというのならば、出典(Source)紹介の部95(3)をもう一度見直せばよい)。

補足として

上にて言及しもした[問題]と[問題となりがたいこと]の区別をつけることになる条件として要件1から要件3を下に呈示してみよう。

要件1:[特定事物を扱った文献的記録が特定の年代より存在していることがよく知られている]

要件2:[上の特定事物(伝承など事物)を収めた文献的記録が[その特定事物の問題となる点を否定するような捏造の問題]を観念できないようなかたちで存在しているとのことがある] (e.g.その文献的証拠が多数の第三者に「真性のものである」と容易に確認されるかたちでの永年、伝存を見てきたものとなっている)

要件3:[とある発見がなされて、特定事物及びそれについて言及した文献的記録に「偶然では説明できない」とのかたちでの[異様なる先覚性の内包問題]が浮上してきた]

以上、要件1から要件3が全て充足しているとの事態が眼前に披瀝されたならば、[普通ならば]、そのことは当然に問題視されることになるはずである。そして、だ。そこに

要件4:[問題となる特定事物が[特定の方向性]を指しており、それは(要件3から[先覚性]が問題となっているところで)[嗜虐的な大量虐殺への言及をなす](対象文明の成員をトロイアの木製の馬で皆殺しにする)とのものとなっている]

とのことまでを加えて考えてみよう。

以上の要件1から要件4を全て充足する特定事実および特定記録が一点だけではない、複数存在しており、なおかつ、それら特定事実および特定記録ら(要件1から要件4を充足するものら)が「相互に」「密接に」関係しているとのことがある ―普通人並みの事理弁識能力(日本の法律論で事理弁識能力となれば、10歳程度の児童ないし泥酔者に勝るところの認識能力とされるが、ここでは大体、義務教育課程の授業の内容を(それが「下らぬものである」と思っても)完全に理解できるだけの能力としておこう)を有していれば、そうした特定事物らが[関係性の環]をなしていることが確認できるようになっているものとする― とのことを示そう、「誰からの異論も許さぬであろうかたちにての客観性を具備した」摘示方式で指し示そうというのが本稿である。

そのように明言する(その明言が至当なるものなのか、その申しよう適切さの確認についてはここまでの文中で ―批判的検討をなしていただきたくも― 何度も申し述べているところとなる)。

それにつき、テンプルらやりようとは性質的に異なるとのそうした指し示しをなしても

[敢えて話者や話柄の存在それ自体を[無視]する](叙景的に表せば「脇を向いて相応の面構えで口笛を吹くが如くやりようをなされる」でもいい)

[証拠検討を放棄するとの式で応対される]

[まじめな話を貶めるとの褒め殺し的反応をなすだけの詐狂者(あるいは本当に頭の働き具合に問題がある、との手合い)に他の良識派 ―仮に一派なすほどに良識人がこの世界にいれば、だが― への軽侮を誘発させるべくもの反応がなされるだけに終わる](そうしたことをやった者達、やらせた者達の[気風]を断ずるだけの材料となる)

との相応の応対を見る可能性があるわけだが、とにかくものこととして、筆者は人間存在の限界を確認したくも(当然に「もう遅すぎる」とも考えているのだが)本稿を余力を全て投入して作成している。