懐疑論者に軽侮されがちな著作ながらもの『シリウス・ミステリー』、同著作にあって取り沙汰されているところでもある重んじて然るべき特定事実 補説3

前頁ではロバート・テンプル著作『シリウス・ミステリー』に見る、

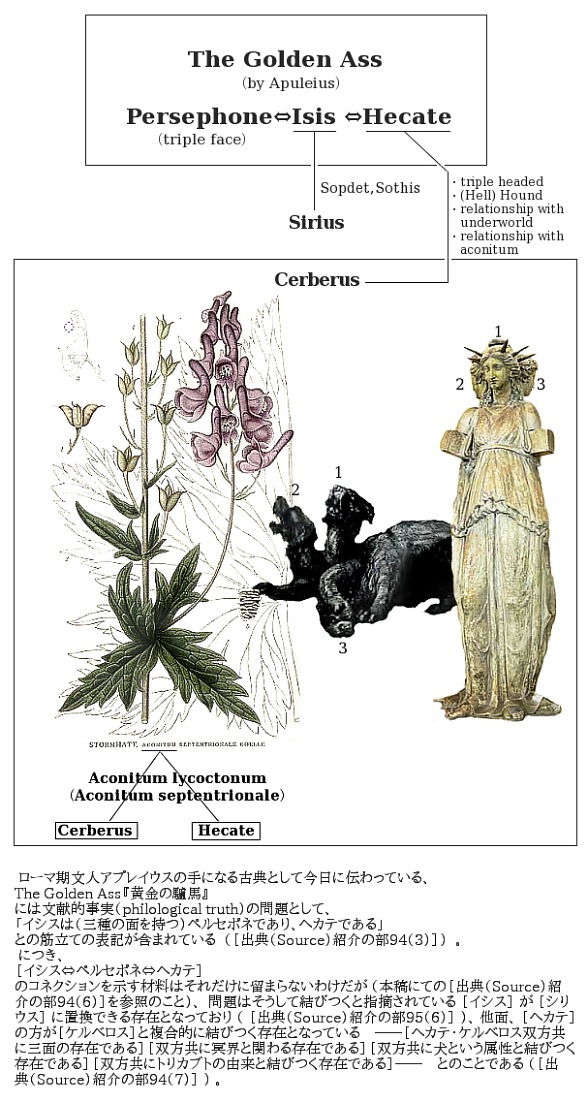

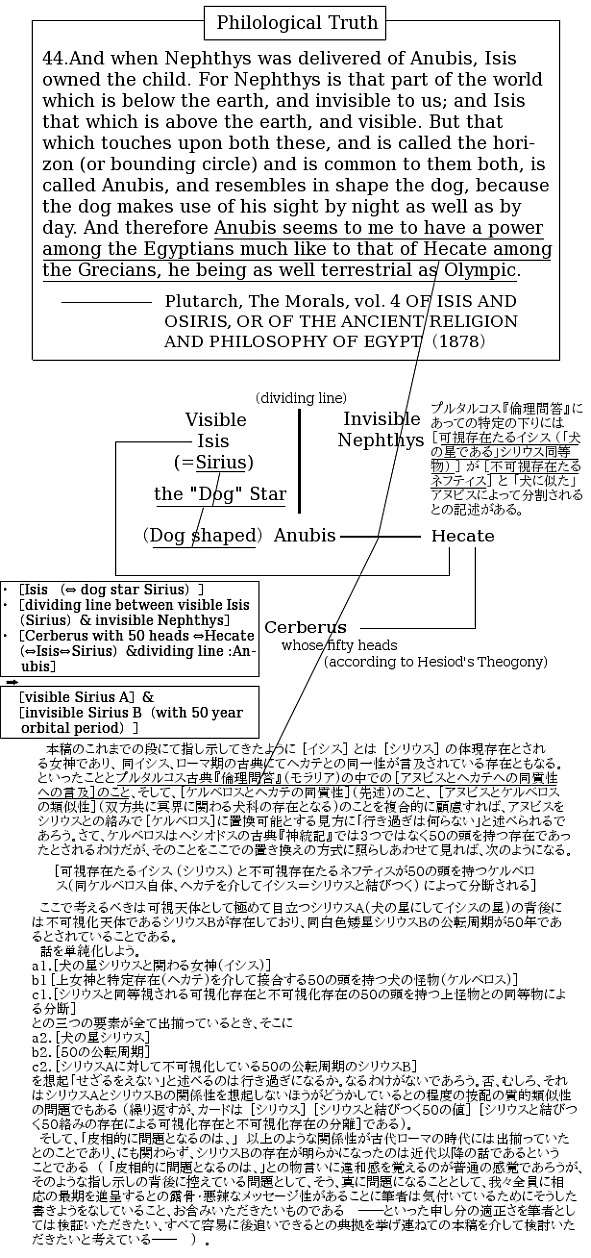

[プルタルコス ―ローマ期の著名なギリシャ系文人プルタークことプルタルコス― の手になる古典『モラリア』にあっての記述、

【水平なる円としてのアヌビスによって「目に見えないもの」たるネフュテュスと「目に見えるもの」たるイシスが分割される.この円(アヌビス)は光と闇の境界に存在し、光と闇に共有されている」との(意味不明なる)記述】

は[シリウス星系の構造]について「不可解に」述べたものと考えられることができるものである。

というのも、イシス(現実にシリウスAを表象する女神)が「光」ないし「目に見えるもの」であるとすれば、「闇」ないし「目に見えないもの」と表現されるネフュテュスはシリウスB(ネイキッド・アイ、肉眼にては目視不可能なる天体にして重き白色矮星/目視不可能性との特色ゆえに19世紀まで特定されていなかったとのシリウス連星系のシリウスAに対応する天体)ということになりもするし、また、軌道の問題、犬たるアヌビスたる「水平の円」によってイシス・ネフティスが可視存在・不可視存在に分割されているとのプルタルコス古典内記述は(シリウスBが水平円の軌道を呈する)犬の星シリウスの構造に合致するとのこともあるからである」

との主張について

「19世紀まで特定されえなかった肉眼目視不可能なる天体の言及がローマ期古典に見受けられるなどとの主張に際会すれば、当然に[信じがたい][穿ちすぎである]とする向きも多かろうが、実際にはそうではない、まったくもってしてそうではない。それだけの根拠を論客ロバート・テンプルは他に挙げてもいる」

と申し述べ、その紹介のための部に入った。

ここ本頁では[同じくものこと](プルタルコス古典にあって19世紀まで特定されていなかったはずのシリウスBにまつわる記述がなされているとのこと)との絡みで論客ロバート・テンプルが他にいかような論拠を呈示しているのか、よりもって突き詰めての話をなしていく。

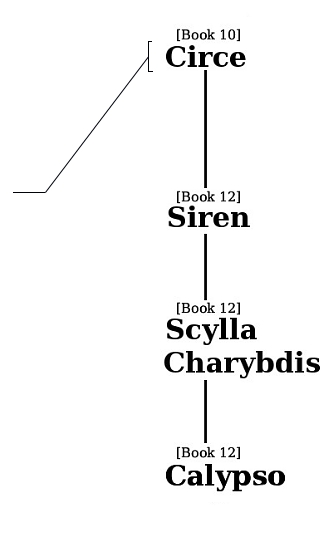

ここ出典(Source)紹介の部95(8)にあっては

[ロバート・テンプルが[シリウスBの寓意]が(信憑性に難があるとの[ドゴン族伝承](既述)以外にて)古典文物に含まれていると主張しているところの論拠、そのうちの他の例]

を ―先だって引いたものよりも重んじられもしようとのところとして― 紹介、次いで、その意味合いについて細かくもの解説をなすこととする。

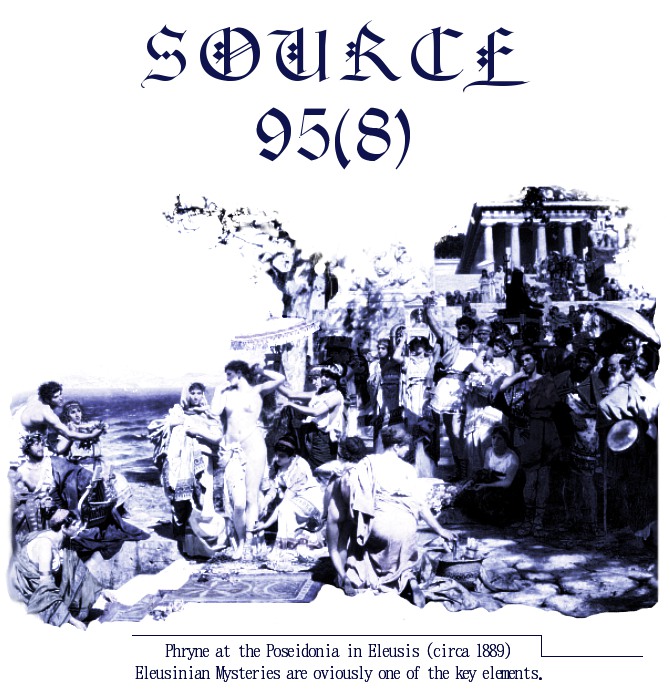

(直下、 The Sirius Mystery原著 The Hounds of Hell([地獄の犬たち])の節よりの引用をなすとして)

Graves informs us that, 'Cerberus was, at first, fifty-headed, like the spectral pack that destroyed Actaeon (see 22.1); but afterwards three-headed, like his mistress Hecate (see 134.1).' (The three-headed Hecate is the three Sothis- goddesses blended in one and is an underworld counterpart, just as with the Sumerian 'Anunnaki of the underworld'.)

(オンライン上より労せずして文言確認できる(それがゆえのそこよりの引用を重視してなしている)との The Sirius Mystery原著よりの引用はここまでとする)

(直下、上の原著引用部に対応する、訳書『知の起源 文明はシリウスから来た』、[第四章 地獄の猟犬]p.164の上にての引用の原著テキストに該当するところの引用をなすとして)

アクタイオンに襲いかかった五十匹の猛犬と、ヘラクレスが捕まえた地獄の番犬ケルベロスを同一視することも可能と思われる。アポロンの神託により、ヘラクレスはエウリステウス王から次々に難題を与えられたが、「地獄の番犬ケルベロスを捕まえてくること」というのは最後の難題であった。ケルベロスは三つの頭を持つ怪物であったが、これをヘラクレスは武器を使わずにうち負かし、英雄として名をあげたのである。このようにケルベロスは三つの頭を持つことで知られているのだが、ロバート・グレーヴズによると「もともとケルベロスは、アクタイオンを襲った地獄の動物のように五十の頭を持っていたが、後に主人となったヘカテのように三つの頭を持つようになった」という。

「後に(ケルベロスの)主人となった」ヘカテが「三つの頭を持つ」とは、シリウスの三女神、すなわち、ソティス、アヌキス、サティスが一人の女神に統合されたことを意味する。その統合体たる闇の女神ヘカテは、黄泉の国の支配者ハデスとも同一視され、シュメール=アッカド文明の「冥界の七人のアヌンナキ」に対応するのである。

(訳書よりの引用部はここまでとする ―※― )

(※1筆者は双方ともども検討しているわけだが、原著と国内で刊行された訳書には(分かり易くもするとの配慮あるいは出版上のその他の都合があってか)一対一の対応関係が見出させないようにとれるところがあるとも述べておく)

(※2上引用部に見るロバート・テンプル申しようのうち、

Graves informs us that, 'Cerberus was, at first, fifty-headed, like the spectral pack that destroyed Actaeon (see 22.1); but afterwards three-headed, like his mistress Hecate (see 134.1).' (The three-headed Hecate is the three Sothis- goddesses blended in one and is an underworld counterpart, just as with the Sumerian 'Anunnaki of the underworld'.)

「(ケルベロスが50の頭から3の頭にそれと類似する方向に切り替わったところの存在としての)[ケルベロスの女主人となった三つの顔を持つHecate]は[シリウスの三女神]と結びつく」

との点について[論拠]の面で Robert Gravesを典拠としているとのことがあるわけだが([ロバート・グレーヴズ曰く]との書き出しにてはじまっているわけだが)、それがゆえに、同セクション、

[信用のおけない(unreliable)]

と後ろ指さされかねあいところが ―グレーヴズ申しようを分析なしている本稿筆者からしてそうも申し述べたきところとして― ありもする(:そも、本稿にての出典(Source)紹介の部94(7)で呈示しているように[ヘカテ]と[ケルベロス]には際立っての類似要素がありこそすれ、テンプルが問題となる下りにてロバート・グレーヴズ申しようを引きつつ「ケルベロスの主人がヘカテである」「ヘカテはシリウス三女神の一柱である」などとの見解を呈示していることには問題がありすぎる ―『シリウス・ミステリー』著者ロバート・テンプルに申しようの典拠として引き合いにだされているロバート・グレーヴズという文人が罪作りなのは同グレーヴズが[当代きっての文人]なぞと評価されつつ(この世界ではどうしようもない者がアイドルよろしく評価されることがあると見受ける)も[過ぎし世と後世の人間の視点を眩(くら)ました、そして、死してなお眩まし続けるだけの役割を果たさせられている]との[出典論拠がどこにあるかも分からぬ話]をあまりにもの飛躍含めての申しようとして流布なしていることであり、そのことは一部にて認識されているところとなる(先に本稿ではギルガメシュ・ヘラクレス類似性問題にまつわるそうしたグレーヴズやりようを出典(Source)紹介の部63(3)にて具体例挙げて問題視している)― 。 その点、「ケルベロスがヘカテの使役する存在と見做される素地があったのか否かについても文献的出所を同定しがたいとのところがある(そこからしてロバート・テンプルが手落ちだったのか引き合いに出しているロバート・グレーヴズらしいと言えばそういうやりようともとれる)。ましてや「[ソティス・アキサス・サティス]がシリウス三女神となって冥界の七人の神と同一視されている」との部にはかなり(直近にても信用できないところが多いとのことを再言及したところの)文人ロバート・グレーヴズの恣意的解釈およびグレイヴズ「流の」飛躍が入り込んでいるように見受けられもし、古典上の典拠が奈辺にあるのかまったくもって曖昧となっている ―少なくとも筆者は徒労となるとのかたちで調査したが同じくものことにまつわっての典拠を見出せずに終わった― )

上にて引用した箇所にてロバート・テンプルは

Graves informs us that, 'Cerberus was, at first, fifty-headed, like the spectral pack that destroyed Actaeon「ロバート・グレーヴズによると、もともとケルベロスは、アクタイオンを襲った地獄の動物のように五十の頭を持っていた」

と書いているわけではあるが、

「ケルベロスが三面構造ではなく50の頭を持っている」

とされることについての言及文物は ―「文人」ロバート・グレーヴズの手になる著作といった(先述しもしたような)[問題点をはらんでのもの]を引き合いに出さずとも― 目に入るところにある。

具体的には著名な『神統記』 ―この場合の「著名な」というのは(ロバート・テンプルが問題視しているとの[プルタルコス]についても同じくものことが当てはまるわけだが)日本のお受験嗜好の高校生らが[世界史]との[教科]を選択した折、その中身を一切無視しての名称だけの[暗記]が[意のまま、望むままの大学に入学する]ために求められるとのレベル、たかだかものそのレベルの知識であるという意で「著名な」ということである― 、推定紀元前700年との太古にて成立したとされる叙事詩となるヘシオドスの手になるそちらTheogony『神統記』がケルベロスの(3つならぬ)50の頭に言及した著名古典となる(ので以下、同古典より問題となる下りを抜粋する)。

(直下、『神統記』英訳版としてオンライン上にてPDF版が取得なせるとの Martin Litchfield West(M.L.West)という学究の手になる Theogony and Works and Days(『神統記』および『労働と日々』とのヘシオドス作の二篇を収めたバージョン)より原文抜粋をなすとして)

First she gave birth to Orthos, a dog for Geryoneus. Secondly she bore an impossible creature, unspeakable, the ravening Cerberus, Hades' dog with a voice of bronze, fiftyheaded, shy of no one, and powerful.

(拙訳として)

「最初に彼女(エキドナという存在)はオルトロス、すなわち、ゲーリュオーンの犬たる存在を産み落とし、次いで、彼女はありうべかざる生命、言語に絶し、青銅の声を持ち、五十の頭を有し(fiftyheaded)、そして、誰にも恥じるところがなく力も強いとの貪欲なるケルベロスを産み落とした」

(引用部はここまでとする)

その点、以上引用なした著名古典内表記(ヘシオドスの有名な『神統記』を介してもケルベロスが50の頭を持つ存在とも伝わっているとのこと)を顧慮し、そのうえで、ケルベロスを50年の公転周期を持つ「犬の星たる」シリウスの伴星たる肉眼目視不可能天体シリウスB(ロバート・テンプルが可視化存在たるイシスに対して地下世界の不可視存在ネフュテュスにて体現されているとのことを主張している天体)と結びつけるとの観点の適正さについて考えた際には

[[ヘカテ]と[ケルベロス](50の頭を持つと直上にて引用なしているケルベロス)が浅からぬ関係性を呈していること](ヘカテとケルベロスという存在の間にはいくつもの際立っての類似性が存在していること)

[プルタルコス古典『モラリア』にあっては[可視存在・地上世界存在イシス]と[不可視存在・地下世界存在ネフティス]を分割する水平円存在としての犬の神[アヌビス]のことが言及されているが、と同時に、プルタルコス古典『モラリア』の同じくものパートにあっては[アヌビス](それ自体、犬の星シリウスと結びつくとの言われようがなされていること、先述の犬の神)と[ヘカテ]の同一性を問題視する記述もが含まれていること]

[ヘカテとイシス(同イシスも先だって呈示のように犬の星たるシリウスの体現神格でもある)の両者もまたローマ期古典の中で一致視されていること]

のすべてを指し示せば(:「実際に」本稿では[ヘカテとケルベロス]の一致性については出典(Source)紹介の部94(7)の段で個人の属人的主観など問題にならぬ、誰が見ても異論がなかろうとの四つのポイント ―ケルベロスもヘカテも双方とも「冥界関連の存在であり」「三つの顔を有しており」「番人としての側面を有する犬絡みの存在であり」「毒性植物トリカブトの縁起由来と結びつけて語られる存在である」との4つのポイントで際立っての類似性を有している― との式で指し示しているし、プルタルコス古典にて[エジプトのアヌビス](シリウスと結びつく存在)と[ギリシャのヘカテ](ケルベロスと結びつく存在)とがまさしくも問題となるところで結びつけられてることもつい最前の出典(Source)紹介の部95(5)にて示している。また、シリウス体現神格であることをこれまたつい最前、示してきたとのイシスについても同神が[ヘカテ](50の頭を持つとされる犬のケルベロスと結びつく存在)とローマ期古典内にて結びつけられているとのことも若干先駆けての出典(Source)紹介の部94(3)にて示している)、 【ケルベロス(50の頭を持つともされる地獄の犬)←→(多重的一致性あり)←→ヘカテ←→(同一視の見解が古典そのものからして存在)←→アヌビスおよびイシス(両者共々の犬の星たるシリウス象徴存在)】との式で「何が問題になるのか」の主軸となる指し示しが遺漏なくもなされたとの格好となるものでもある(関連するところの図解部も下に挙げておく)。

それゆえ、テンプル申しようについては

「色々と批判がなされるとのロバート・グレーヴズなどの著述をまったくもって無批判に根拠として持ち出している時点で論拠(文献的事実としての論拠)の欠如から全幅の信をおけないとも「表層的には」見えもするが、ただしもって、十分に二の足で立てるまでに補うことが易々とできる(誰が見ても揺るがないとの著名古典内『神統記』記述の摘示および[ヘカテとケルベロスの際立っての一致性][ヘカテとシリウス体現神格イシスとの歴史的同一視にまつわっての古典内記述]の摘示をもってして補うことが出来る)ものでもあり、エッセンス(精髄)となるところが顧慮に値するものであることに相違はない」

と述べられるものともなる。

(出典(Source)紹介の部95(8)をさらに続けるとして)

さて、

[50の頭を持つケルベロスがシリウスBと結びつく素地ある存在となっている]

との申しようがなされている(そしてそれが十二分に取り合うに足りるだけの背景事情がある)とのことにつき入念に解説してきたのに続いて、次の部を(他視点・他材料よりの検証をなすことを前提に)『シリウス・ミステリー』より引用しておく。

(直下、 The Sirius Mystery原著 Origin of the Dogon([地獄の犬たち])の節よりの原文引用をなすとして)

Graves continues: 'Cerberus, associated by the Dorians with the dog- headed Egyptian god Anubis who conducted souls to the Underworld, seems to have originally been the Death-goddess Hecate, or Hecabe; she was por- trayed as a bitch because dogs eat corpse flesh and howl at the moon. . . . Orthrus, who fathered [various creatures] on Echidne was Sirius, the Dog-star, which inaugurated the Athenian New Year. He had two heads, like Janus, because the reformed year at Athens had two seasons, not three.' The three heads of Hecate, of Cerberus in his simplified form, etc., possibly all represent the old, original year which had three seasons and originated in Egypt with the three seasons of their (1) inundation, (2) sowing, (3) harvesting, which were traditional there. But it seems unlikely. For why would the three goddesses sail in their Sirius boat in Egyptian representations which have absolutely nothing to do with a calendar? In short, the three goddesses and the three- headedness always to do with Sirius are not calendrical at all.

(原著よりの引用部はここまでとする.尚、繰り返すが、文中にてその言動を引き合いに出されている Robert Gravesの申しようは[文献的事実( philological truth )の問題]にこだわる限りは[信用のおけないものとなる(unreliable)]ことになるとも申し述べておく)

(直下、上の原著引用部に対応する訳書『知の起源 文明はシリウスから来た』、[第六章 ドゴン族の起源]p.219からp.220にての部よりの原文引用をなすとして)

グレイヴズはケルベロスとシリウスの関連性について次のように記述しているが、同時にケルベロスの三つの頭や、その弟であるオルトロスの二つの顔について筆者とは異なる解釈を提示している。

ドーリス人はケルベロスをエジプトの神アヌビス――魂を冥界へと導く犬頭の神――と同一視していたが、そもそもケルベロスは死の女神ヘカテを表すとされていた。犬が死肉を食らい、月に向かって吠えることから、女神ヘカテはメス犬の姿で描かれたのである。・・・・・・オルトロスはアテナイに新年の訪れを告げる星シリウス、すなわちドッグ・スターである。オルトロスはヤヌスのように二つの顔を持つが、これはアテナイの新しい暦の方式において、一年の季節が三つから二つへと減少したことに由来するものである。

この記述に示されるとおり、五十の頭を持つケルベロスが、シリウスBの公転軌道を現わすアヌビスと同一視されていたという事実から、ついにアヌビスと神聖数「五十」を結びつけることができる。エジプト神話においては、アヌビスは明らかにシリウスBの公転軌道を表していると解釈しうるものの、アヌビスと「五十」を結びつける要素は何ら存在しなかったのである。この記述においてグレイブズはケルベロスの三つの頭を、洪水、播種、収穫という三つの季節を表すものであり、オルトロスの顔が二つに減少したのは、季節の分類が三つから二つへ減少したためと解釈している。

(日本国内で流通しているとの邦訳書よりの引用部はここまでとしておく)

直近引用なしたところを含めてロバート・テンプル『シリウス・ミステリー』特定部にて述べられているとのことら、それらについては「そうである」と明示的に強調こそされていなくとも、

「「文脈上、自明にも」次のことらをも主張要素として内包している」

こと、推し量れるようになっているものである。

(どこに出典を求めているのか、判然としないことで悪評が伴っているロバート・グレーヴズ申しようなどを典拠としているロバート・テンプル主張の特色を敢えて捨て置きながらもテンプルの言い分が当然に含意していると解されることを羅列表記、また、それが何故、重んじて足りるのかの根拠をも併せて以下、表記することとする)

[犬のケルベロスは3つの頭ではなく50の頭を持っていたともされる。それがゆえに、[50年の公転周期でもって「犬の星」のシリウス星系を回るシリウスB]と[50の頭を持つ犬たるケルベロス]の結びつきが ―顧慮すべき他事情を顧慮した際に― 「想起」される] ⇒ (以上、ロバート・テンプル申しようにあってのケルベロスが[50の頭を持つ]と伝わっているとの部は容易に確認可能な事実である ――出典(Source)紹介の部95(8)―― )

[上の結びつきは[50の][猟犬]が[弓]と結びつく狩人の女神アルテミスによってアクタイオンにけしかけられるとの文脈にても[犬の星]にして[弓の星]たるシリウス、「50年の周期と結びつく」シリウスBとの絡みでより「想起」されるところである] ⇒ (以上、ロバート・テンプル申しようにつき、アクタイオンが50の猟犬をけしかけられたとの伝承を語り継ぐ資料が存在するとのこと「まで」は事実である ――出典(Source)紹介の部95(7)―― )

[上の結びつきは【[可視存在シリウスA(元来イシスによって象徴)]と[不可視存在シリウスB(地下世界のネフュティスによって象徴)]を分かつ存在とプルタルコス古典にて記述されているとの冥府の犬の神たるアヌビス 】(そして [ヘカテ] )と[ケルベロス]との結びつきに着目することでその至当性が論じられるとのものである] ⇒ (以上、ロバート・テンプル申しようにつき、【[水平円とワンセットのアヌビス](シリウスを包摂するオオイヌ座と結びつけられ、また、シリウスそのものとも結びつけられてきた存在)によって[イシス](シリウスAの象徴神格として知られる)と[ネフティス]が可視・不可視存在に分断される】との一見する限りは意味不明なる暗号がかった記述がプルタルコス古典『モラリア』にて具現化を見ていることは容易に確認出来るところの事実である(問題はそうもした古典記述が【水平円軌道をなし、50年の公転周期を有し、19世紀まで発見されることがなかった肉眼目視不可能存在であるシリウスB】と【星天にあって目立つシリウスA】の連星系であるシリウス星系の構造をネフティス・イシスの分割にて示していると言えるか、である).また、プルタルコス古典『モラリア』にて【可視存在イシスと分割されての地下世界の不可視存在】とされるネフュティスが地下世界の存在であるようにケルベロスもアヌビスも冥界(地下世界)の犬科の存在であるとのこともまた事実である ――出典(Source)紹介の部95(5)―― )

(くどいが) 以上のことら、ロバート・テンプルがその内容を前提に[常識では説明がなせないとのシリウスBに対する往古世界での先覚的言及がなされていた]とのことを主張しているとのことらは

[テンプルが参考としていることを『シリウス・ミステリー』文中にて明言しているとのロバート・グレーヴズの信のおけぬ申しよう ――(すなわち、[ケルベロスは死の女神ヘカテを表すとされていた。犬が死肉を食らい、月に向かって吠えることから、女神ヘカテはメス犬の姿で描かれたのである。・・・・・・オルトロスはアテナイに新年の訪れを告げる星シリウス、すなわちドッグ・スターである。オルトロスはヤヌスのように二つの顔を持つが、これはアテナイの新しい暦の方式において、一年の季節が三つから二つへと減少したことに由来するものである]といった内容を含む申しよう)―― ]

を[夾雑物]として一切顧慮に入れずに端折っても、「その通りである」と[容易に指し示せる]との側面を帯びてのものである(詳しくは先立っての図解部およびそれにまつわるより先立っての出典紹介部、そして、一部続けてなすところの説明(に付しての引証の材)を参照されたい)。

そして、本稿では上のような特性と共にあるロバート・テンプル申しよう、繰り返すが、

[ケルベロスは三つの頭ではなく50の頭を持っていたともされる。それがゆえに、[50年の公転周期でもって「犬の星」のシリウス星系を回るシリウスB]と[50の頭を持つ犬たるケルベロス]の結びつきが ―顧慮すべき他事情としてのケルベロスとシリウス体現存在との連続性を顧慮した際に― 「想起」される]

[上の結びつきは【[可視存在シリウスA(元来イシスによって象徴)]と[不可視存在シリウスB(地下世界のネフュティスによって象徴)]を分かつ存在とプルタルコス古典にて記述されているとの冥府の犬の神たるアヌビス 】(そして [ヘカテ] )と[ケルベロス]との結びつきに着目することでその至当性が論じられるとのものである](:尚、先に付しての解説をなしている部では次の通りの内容を古典より引いていた→[プルタルコスはローマ時代の古典『倫理問答(モラリア)』にて「アヌビスはヘカテと結びつく」と記している](出典(Source)紹介の部95(5))。その点、アヌビスと結びつくとの意見が古人(プルタルコス)にて呈されていた[ヘカテ]については[ヘカテ⇔ケルベロス]との記号論的関係性が導出できるようにもなっている(出典(Source)紹介の部94(7))。そこから「冥界の犬の審判員たるアヌビスは冥界の犬の番犬たるケルベロスと結びつく」との観点が自然ジネンとして出てくる)

[上の結びつきは[50の][猟犬]が[弓]と結びつく狩人の女神アルテミスによってアクタイオンにけしかけられるとの文脈にても[犬の星]にして[弓の星]たるシリウス、うち、「50年の周期と結びつく」シリウスBとの絡みでよりもって強くも「想起」されるところである]

のうちの、

[上の結びつきは[50の][猟犬]が[弓]と結びつく狩人の女神アルテミスによってアクタイオンにけしかけられるとの文脈にても[犬の星]にして[弓の星]たるシリウス、うち、「50年の周期と結びつく」シリウスBとの絡みでよりもって強くも「想起」されるところである]

を(そのように指摘できることが事実として存在していても)[こじつけがましき側面強きところ]として敢えて軽視したうえでも

[ケルベロスは三つの頭ではなく50の頭を持っていたともされる。それがゆえに、[50年の公転周期でもって「犬の星」のシリウス星系を回るシリウスB]と[50の頭を持つ犬たるケルベロス]の結びつきが ―顧慮すべき他事情としてのケルベロスとシリウス体現存在との連続性を顧慮した際に― 「想起」される]

[上の結びつきは【[可視存在シリウスA(元来イシスによって象徴)]と[不可視存在シリウスB(地下世界のネフュティスによって象徴)]を分かつ存在とプルタルコス古典にて記述されているとの冥府の犬の神たるアヌビス 】(そして [ヘカテ] )と[ケルベロス]との結びつきに着目することでその至当性が論じられるとのものである]

とのことらを取り立てて重視するものである(※)。

(※再三再四どころか再四再五となして述べるが、以上、本稿で取り立てて重視すると明言する二つの要素については、

[[容易に後追い確認な歴史的事実]に依拠して主張されているところと確認できることである]

と指し示し可能なところである(ロバート・テンプルのその他の主張論拠に問題が多分に伴っていようとも、である)。

その[客観的に指し示し可能]との特性を示すべくも本稿ここまでの段にて(テンプル書籍の[不親切][不十分]ととれる出典紹介の不備を補うかたちで)オンライン上より全文確認のプルタークのMoralia『モラリア』英訳版の問題となる部 ―イシス・ネフュテュス・アヌビスにまつわる下り― の抜粋やヘシオドスのTheogony『神統記』の問題となる部の抜粋 ―ケルベロスの頭の数にまつわる下り― を[イシスと結びつくシリウスの惑星特性についての出典紹介](たとえば『金枝篇』記述の紹介)とともになしてきたのである)

(出典紹介のみならずその出典の意味合いについて事細かな解説を付しもしたとの出典(Source)紹介の部95(8)はここまでとする)

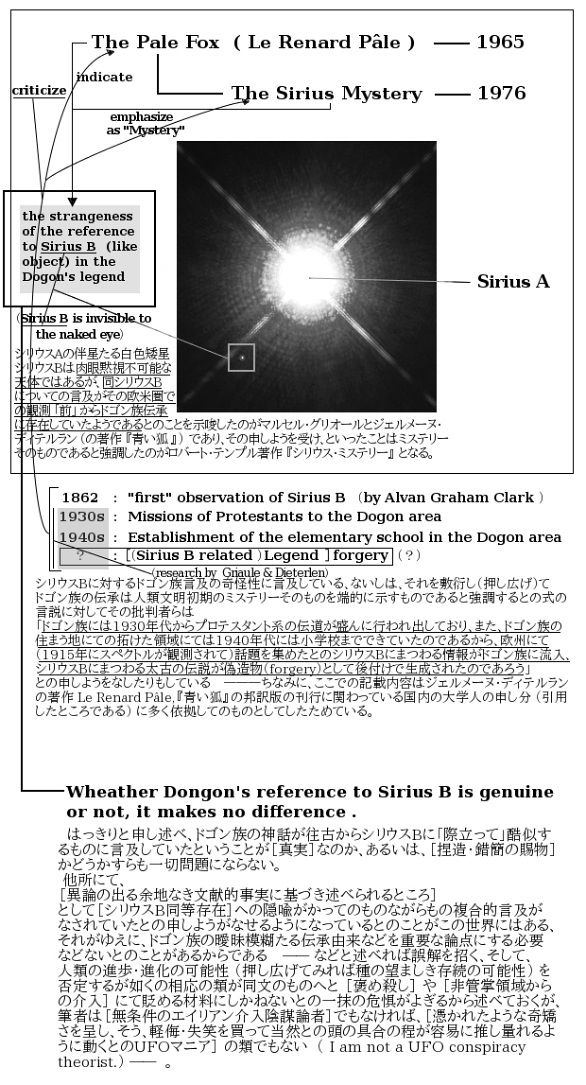

さて、ここで再度、振り返るが、ロバート・テンプルの主張骨子は次のことにある。

「ドゴン族は人間の目では目視不可能なシリウスBの特性を把握している。それはありえないことである(肉眼目視不可能であるシリウスBの発見は19世紀のことであるがゆえにありえないことである)。そして、類似のことは他文明の歴史的記録にも見てとれる」

そうしたテンプル主張 ―シリウス・ミステリーにあっての[ミステリー]の中心となるところ― につき、彼の主張の骨子をなすところの[ドゴン族の神話伝存形態]それ自体については

「胡散臭い」

「信憑性がない」

との申しようがなされているとのこと、細々と先だって紹介なしてきた(:だがもってして、相応の陰謀論をこととする者達、指し示し内容の重要性から我が身を怒りに打ち震えさせたところとして本稿公開サイトにもその下等な色合いを付けようとしてきたし、いまなお付けようとしているとの相応の陰謀論をこととする者達ら由来の馬鹿話の頒布ないし再頒布行為 ―筆者は相応の者達に起因する頭の具合のよろしくはないとの駄法螺ではなくそういうことをやらかす者達を動かす背景の力学として何があるのか、それが[どういう結末を招来しうるのか]とのことを分析の対象にしている― よりはロバート・テンプルやりようは[まともなもの]ではある。すなわち、ロバート・テンプルの主張は(そこに全幅の信がおけるかは別問題として)アカデミズム・サイドのマルセル・グリオールやジェルメーヌ・ディテルランの主張を踏襲し、また、(20世紀英国の文人として有名であったロバート・グレーヴズの分析との比較検討をなすとのやりようはともかくも)、古典にての内容の分析を高度に知的になすとのやりようをとっているからである(そうしたことは思考力がないか、不十分なる取り合うにたらぬ者、愚者狂人の類に出来ることではないのだからテンプルやりようは重んずべきところとなる)。 しかしながらも、ロバート・テンプルのそうしたやりようにつき主張の骨子をなすドゴン族の神話の部について ―英文Wikipedia[Nommo]項目(ドゴン族の神格[ノンモ]にまつわる項目)より再度の引用をなすところとして― Walter van Beek, an anthropologist studying the Dogon, found no evidence that they had any historical advanced knowledge of Sirius. Van Beek postulated that Griaule engaged in such leading and forceful questioning of his Dogon sources that new myths were created in the process by confabulation, writing that "though they do speak about sigu tolo [what Griaule claimed was Sirius] they disagree completely with each other as to which star is meant; for some it is an invisible star that should rise to announce the sigu [festival], for another it is Venus that, through a different position, appears as sigu tolo. All agree, however, that they learned about the star from Griaule"

(大要として)「ドゴン学を専門とする人類学者ワルター・ヴァン・ビークによると[グリオールがシリウスの先進知識と呼ぶものをドゴンが保持している証拠はなくグリオールがシリウスだと指摘したシグ・トロについてはドゴン族の間にそれがどの星なのかの意見の一致は全くない。シグ(祭り)を広く知らしめるために上がる不可視の星と言うものもあるし、シグ・トロと呼ばれるものにつきそれは金星であるとする者もいる。しかし、全員が同意するところとして彼らがその星についてグリオールの研究から(逆に)学んでいることである」との意見が査読付きの人類学分野の学術誌 Current Anthropology(1991年次No.32の139から167の頁)に寄せられているといった致命的弱点、職業的懐疑論者(その知的レベルはさして問題にならない)に難詰めされるだけの[弱さ]が伴っていることも指摘されているところである ――詳しくはテンプルが核となるところで出典としている The Pale Foxの邦訳版にてどういう学者の意見が付されているのか、などにも言及の出典(Source)紹介の部95(3)を参照すればお分かりになろうとのところである―― )。

以上述べたうえで「くどくも繰り返すが、」我々の前に控える[断崖]にも関わるところの論証をなすうえでの一つの材料に関わりもするところで

「ドゴン族にまつわる真偽不明な伝承など問題視する必要はない。一切ない。そうもした「その他の」重要要素がロバート・テンプル著書(『シリウス・ミステリー』)からして ――テンプルが一切論じていないところながらも―― 導き出せることがある」

とのことを問題視しているのが本稿である。

それにつき、結論奇矯さはともかくも、

[ケルベロスは三つの頭ではなく50の頭を持っていたと伝わる。そして、50の頭を持つとも伝わるケルベロスはヘカテを介しての複合的なパスでシリウス体現存在たる[イシス]および[アヌビス]らと結びつき、うち、[地下世界の犬の神たるアヌビス]についてはプルタルコス古典にて ―可視存在シリウスAと不可視存在シリウスBの連星系であるシリウス星系のことを想起させるように― 【[可視存在イシス(シリウスAの体現神格として伝わっている存在)]および[不可視の地下世界存在ネフュテス]の水平円をなす分割者】としてまったくもって意味不明なる暗号的な式で言及されており、そうもしたプルタルコス古典に見るアヌビス関連記述がゆえに【アヌビス(シリウスの体現存在でもある冥府の犬科存在)←→ケルベロス(50の頭を持つ冥府の犬)】との関係から【ネイキッド・アイ、肉眼では目視不可能で「19世紀まで発見されることがなかった」天体にして50年の周期を持ち、水平軌道をなすシリウスB】との同質性が当然に【アヌビスにて「も」象徴される犬のシリウス(星系)】との絡みで問題になる]

とのことは古典にあっての記載内容その字面「のみ」から申し述べられるようになってもいることである(:いいだろうか。「判断」が導き出す結論が奇矯であり、受け手がそれを容れるか容れないかの問題は生じこそすれ、論拠となるところ自体はすべて[適正であると確認できるようになっていること](そして[本稿にあってその確認、オンライン上より容易になせるとの確認に必要な全要素を原文引用とのかたちで事細かに挙げ連ねていること])なのである ―であるから、「問題は、」そういう[できすぎた記号論的一致性]が指摘できるようになっているとの現実に対して、「それが偶然で済むか否か」の検証の問題が必要になるとのことである(そして、筆者は(お分かりかとは思うが)その検証にあって意をなす材料群を[我々を皆殺しにする(後述するように[シリウスBとも結びつきもするもの]によって我々を皆殺しにする)との執拗な意思表示とワンセットになったものら]として事細かに、山と呈示するとのことを本稿の使命と定置している)― )。

以上、「確認のために、」実にくどくも申し述べていることについては、(筆者筆力の問題と前提指し示し事項の多さも悪影響し)、[非常にややこしいこと]を述べているのだと受け取られる向きもあるかもしれない。だから言葉を換えてよりもって端的に述べておくが、

「[ヘカテHecate]⇔[イシスIsis]、[ヘカテHecate]⇔[アヌビスAnubis]、[ヘカテHecate]⇔[ケルベロスCerberus]との[ヘカテHecate]を介しての相互変換がなせるようになっており(すべてきちんとした論拠を伴ってなせるところの相互変換がなせるようになっており)、そうもした中で

[相互変換によって浮き上がってくる存在 ――あるいはヘカテを軸としての共通領域―― の特性]

を分析すると、

[[犬]にして[シリウス]と濃厚に結びつく存在で[可視存在と不可視存在の分割]と結びつく存在にして[50]との数値と結びつく存在]

とのものが立ち現れてくるとのことになり、[古典上の記述]から明確に導き出せるそうもした存在を巡る特性よりいやがうえにも

[[犬]の星として定置されてきた[シリウス]の伴星で[可視存在(シリウスA)に対する不可視存在]になっている[50]の公転周期を持つシリウスB](肉眼目視が完全に不可能であるため、19世紀になるまでその存在が一切捕捉されることはなかったとの天体)

のことが想起されるとのことになる」

とのことがあるから問題となる(そして、シリウスBについては[本稿で今まで問題視してきた凶器(犯行凶器)]との繋がり合いがあるとのことも後にて解説していく)。

以上、くどくも振り返り表記なしていることについては、

「[イシス](シリウス体現存在)は数多いる女神すべての代表的象徴化存在となっており、たまさかヘカテがその中に含まれていることとのだけで話を進めるとの式では牽強付会(こじつけがましきやりよう)ではないのか」

との見立てが半ばなりとも話を理解出来ているとの読み手の胸中に生起することもありうるか、とは思う。

そうした見方を斥けるものとなるのが本稿にての先の段にて詳述の、

[[ヘカテ]と[デメテル・ペルセポネ]と[イシス]の一致性問題]

なのである。

その点、

[[デメテル・ペルセポネDemeter/Persephoneの両者一体性が問題視される母子神格] ←→ (グレコ・ローマン時代(ギリシャ・ローマ期)にあっての複数ソースにての関連付け) ←→ [(エレウシス秘儀に関わる[デメテルの神話にてのやりよう]と酷似するとの挙をなしての女神たる)イシス] ←→ (回帰) ←→ [デメテルと一体視されるペルセポネ] ←→ (グレコ・ローマン時代にあっての複数ソースにての関連付け、および、近代以後の学者らの呈示見解にての関連付け) ←→ [ヘカテ]

との流れについて論拠委細を先の段に譲りもして端折ったうえで、再提示しておくとのことをなしておく(直下の流れを参照されたい)。

[デメテルとペルセポネの同質性について]

⇒

本稿にての出典(Source)紹介の部94(及び出典(Source)紹介の部94(2))で指し示しているようにペルセポネとデメテルの母子らについては本来的に同一の存在が分化してのものであるとの見立てが存在する。

[エレウシス秘儀がそれをモチーフとして構築されているとのデメテル・ペルセポネの物語とイシス・オシリスの物語の際立っての相似性について]

⇒

本稿にての出典(Source)紹介の部92で指し示しているようにデメテルのペルセポネを探し求めての彷徨の物語とイシスのオシリスを探し求めての彷徨の物語には際立っての相似性が成立している(類似性の問題として第一に[オシリスは殺された後、イシスに救助されて[冥界の統治者]として君臨することとなった存在であるとのことがあるのに対して、ペルセポネは略取された後、デメテルに救助されたものの[冥界の統治者]として君臨することとなった存在である]とのことがある。第二に[イシスに探し求められたオシリスに穀物神としての縁起由来があるとされる一方でデメテルに探し求められたペルセポネにも(母デメテルと共に)穀物神としての特質が伴っている]とのことがある。第三にイシス彷徨の過程で起こったこととデメテル彷徨の過程で起こったことが非常に似通っているとのことがある、すなわち、イシスもデメテルも最愛の存在(オシリス/ペルセポネ)の探索の過程で土着の王族の子を不死にするために火にくべるとのことをなしている]とのことがある。といった文化伝播の体現ともとれる類似性のことがあってであろう、ローマ期の文人アプレイウスの『黄金の驢馬』にあってペルセポネとイシスの同質性についての言及がなされているのであろうと当然に解されるようになっている ―尚、以上の関係性([イシス・オシリスの物語]と[ペルセポネ・デメテルの物語]の関係性)の問題にも関わるところとして先述のように[ペルセポネとデメテルの物語と密接不可分にあるエレウシス秘儀]には[フリーメーソンの秘教思潮]と[際立っての類似性・関係性]があるとの指摘が陰謀論者などという相応の人種「ではない」との向きやフリーメーソン内部の人間そのものから出されているとのことがある(:たとえば、出典(Source)紹介の部93にて挙げているFreemasonの手になる THE ELEUSINIAN MYSTERIES AND RITES(1919)、 Project Gutenbergのサイトより確認できる同著にてはその冒頭部、Preface(序文)の部より The Eleusinian Mysteries

― those rites of ancient Greece, and later of Rome, of which there is historical

evidence dating back to the seventh century before the Christian era ―

bear a very striking resemblance in many points to the rituals of both

Operative and Speculative Freemasonry.

「エレウシス秘儀、古代ギリシャおよび後期ローマのそれら儀式がキリスト教時代より7世紀ほど遡るとの史的根拠を伴うとのものは実務的フリーメーソンリーおよび思弁的フリーメーソンリー双方の儀式体系に対して多数の点でまさしくもの著しい一致性を帯びているとのものである」などと記載されているだけの事情がある)。そうした点についても続く段でその[意味性]について考察を加えていく―― )

[イシス(シリウスとの同等物)と古典にて結びつけられているとのペルセポネと女神ヘカテの同質性について]

⇒

本稿にての出典(Source)紹介の部94(6)で指し示しているように文人・学究らが直接的・間接的に[ペルセポネとヘカテの同質性](ないしペルセポネと同一存在との見方が成り立つデメテルとヘカテの同質性)について言及している、史的根拠あって言及している ―たとえば、ジェイムズ・フレイザーにあっては先だって引用の『金枝篇』記述内容に見るように古代人の残存している記録を引用している― とのことがある。また、本稿にての先の段にて同文に示しているようにヘカテはペルセポネ・デメテルらとエレウシス秘儀にての崇拝対象として並べて推戴されてきた存在でもある。

以上の再提示の部にて

[[デメテル・ペルセポネDemeter/Persephoneの両者一体性が問題視される母子神格] ←→ (グレコ・ローマン時代(ギリシャ・ローマ期)にあっての複数ソースにての関連付け) ←→ [(エレウシス秘儀に関わる[デメテルの神話にてのやりよう]と酷似するとの挙をなしての女神たる)イシス] ←→ (回帰) ←→ [デメテルと一体視されるペルセポネ] ←→ (グレコ・ローマン時代にあっての複数ソースにての関連付け、および、近代以後の学者らの呈示見解にての関連付け) ←→ [ヘカテ]

についてのくども振り返っての表記をなしたとして、同じくもの関係性が[イシスとヘカテ(ないし三面のペルセポネ)との結びつき]にまつわるローマ期古典『黄金の驢馬』の記述内容に色濃くも影を落としているのであろう(と「当然に」推察される)と明言できるのがここでの話である。

上のような式で「側面(別方向)から強くも補強されもしている」とのかたちで

「[ヘカテHecate]⇔[イシスIsis]、[ヘカテHecate]⇔[アヌビスAnubis]、[ヘカテHecate]⇔[ケルベロスCerberus]との[ヘカテHecate]を介しての相互変換がなせるようになっており(すべてきちんとした論拠を伴ってなせるところの相互変換がなせるようになっており)、そうもした中で

[相互変換によって浮き上がってくる存在 ――あるいはヘカテを軸としての共通領域―― の特性]

を分析すると、

[[犬]にして[シリウス]と濃厚に結びつく存在で[可視存在と不可視存在の分割]と結びつく存在にして[50]との数値と結びつく存在]

とのものが立ち現れてくるとのことになり、[古典上の記述]から明確に導き出せるそうもした存在を巡る特性よりいやがうえにも

[[犬]の星として定置されてきた[シリウス]の伴星で[可視存在(シリウスA)に対する不可視存在]になっている[50]の公転周期を持つシリウスB](肉眼目視が完全に不可能であるため、19世紀になるまでその存在が一切捕捉されることはなかったとの天体)

のことが想起されるとのことになる」

とのことがあるから問題にある(そして、シリウスBについては[本稿で今まで問題視してきた凶器(犯行凶器)]との繋がり合いがあるとのことも後にて解説していく)。

との見方の妥当性が増すこと、強調しているのである(換言すれば、[わざとそうもさせられていると当然に考えられるようになっている]ということである)。

以上指摘したうえで、である。さらにもってして問題になるとのこととして

[次のような一般論が呈示することができる]

とのことも「ある」(と強調したい)。

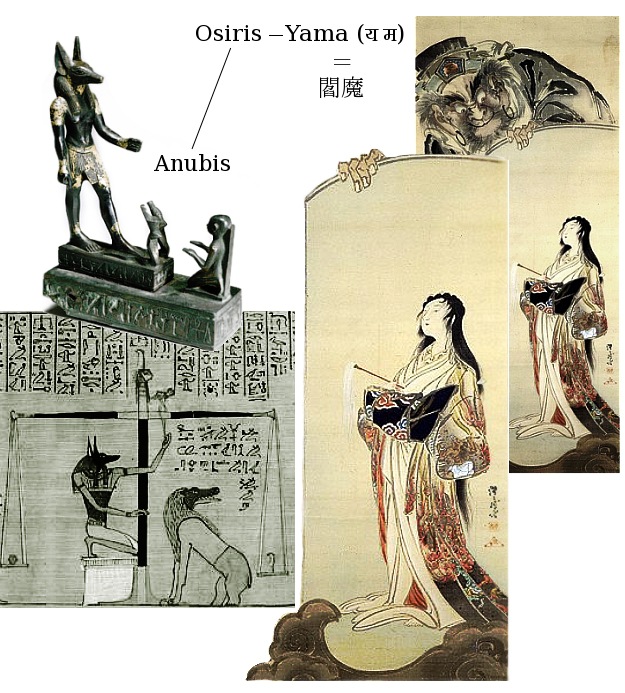

([契機]としてそこからして問題となりもすることとして)

[エジプトの冥界の裁きの補助者アヌビスがそれを手に持っている[審判の秤](現世での行いをすべからく秤量するとの秤)と照応するように日本では冥界の裁判官たる閻魔が嘘・偽りを暴く[浄玻璃の鏡](現世での行い(の善悪)を全て映し出すとされる鏡)を保持しているとの申しようがなせもする]

実にもって下らない迷妄である(と筆者は見る)宗教的観念にあっての上のことらにつき、エジプトのアヌビス神は冥界の審判の秤の保持者であるにのみならず秤にての秤量機構の一部をなす存在とすら化している。それに関してここではといった描写を含む死者の書(下に図示)の解説媒体、 Project Gutenbergにてダウンロードできるとの Wallis Budge(本稿にてのかなりもって先立つところの出典紹介部で典拠として引き合いに出した折に先述のことでもあるが二次大戦前までの英国にてのエジプト・アッシリア学の権威/ここにてその著書『シリウス・ミステリー』の内容を問題視しているとのロバート・テンプルのような論客もその著作を引き合いに出していると英国にての学者)による EGYPTIAN IDEAS OF THE FUTURE LIFE『来世にまつわるエジプト人の観念』(第三版) CHAPTER IVよりの引用をなしておく。

(直下、 Project Gutenbergのサイトにて公開されている EGYPTIAN IDEAS OF THE FUTURE LIFE(1908)より引用をなすとして)

In the underworld, and in that portion of it which is called the Hall of Maati, is set a balance wherein the heart of the deceased is to be weighed. The beam is suspended by a ring upon a projection from the standard of the balance made in the form of the feather which is the symbol of Maat, or what is right and true.[ . . . ] It must be distinctly understood that the heart which was weighed in the one scale was not expected to make the weight which was in the other to kick the beam, for all that was asked or required of the deceased was that his heart should balance exactly the symbol of the law. The standard was sometimes surmounted by a human head wearing the feather of Maat; sometimes by the head of a jackal, the animal sacred to Anubis;

「死後の世界、そのマート(訳注:エジプトで司る真理の女神のこと)の広場と呼ばれる一画にて死者心臓の重さが量れる秤が用意されている。その秤の横梁は[マート神の象徴たる羽との形にて秤量基準が設けられている]との式にて突起部の上の秤によって引っ張り下げられており、それが右に傾けば、真実がそこにあるとのことになっている。・・・(中略)・・・ 片方の秤にて秤量されているとの心臓は他の方にて秤の横梁を蹴り上げるほどの重みをなすことを望まれていない、というのも死者にて問われるあるいは要求されることのすべては彼の心臓がきっかりと法のシンボル(マートの羽)と釣り合うことであるからである。・・・(中略)・・・秤はしばしばマートの毛をかぶった人間の顔にて置かれており、また、しばしばジャッカルの頭部、聖なるアヌビスの頭部にて置かれているとのものとなる」

(訳を付しての引用部はここまでとする)

以上のようにアヌビスは[真実を計測する(亡者罪過の程を計測する)との秤量機構の一部をなすに至っている存在]である。

他面、閻魔が[浄玻璃の鏡]、生前の行為を写しだし、いかなる隠し事の存在も許さぬその鏡でもって嘘を吐いた罪人の舌を抜くといったことをなすとのことは ――和文ウィキペディア[浄玻璃鏡]項目にあって(そこにての現行記載を抜粋するところとして)地獄を守護する閻魔が亡者の裁判で亡者の善悪の見極めに使用する水晶製の鏡である。この鏡には亡者の生前の一挙手一投足が映し出されるため、いかなる隠し事もできない。もしこれで嘘をついていることが判明した場合、閻魔に舌を抜かれてしまう

(引用部はここまでとする)と記載されているように―― よく知られたことである。

上掲図左はアヌビス似姿を呈示すべくも先立って挙げた図像と同一のものである(アヌビス似姿を彫り込んだ遺物とフネフェル・パピルスのアヌビス描画部の再掲)。他面、上掲図右は絵師・河鍋暁斎が描いた閻魔像となる。アヌビスが死者の魂を秤量するための真理を重んじての秤での秤量行為でもって冥府の主催者オシリスに奉仕する存在である一方、閻魔は真理を映し出す浄玻璃の鏡を所有している。そういうことが上の図像からも分かるようになっている。

何故、といったこと、

[エジプトの冥界の裁きの補助者アヌビスがそれを手に持っている[審判の秤](現世での行いをすべからく秤量するとの秤)と照応するように日本では冥界の裁判官たる閻魔が嘘・偽りを暴く[浄玻璃の鏡](現世での行い(の善悪)を全て映し出すとされる鏡)を保持しているとの申しようがなせもする]

などとのことを問題視しているのか。それは次のようなことが「ここまで述べてきた話と結合するところとして」「論拠に基づいて」申し述べられることを本稿筆者が重んじているからである。

(各別にそれらのことを支える典拠は後続する段にて挙げるところとして)

「亡者を裁く死後の旅にて死者が冥界の裁判官ら ―閻魔を含む中国より輸入されたとのいわゆる十王信仰にいうところの十王ら― より良い心証より得られるように、となされるのが、仏教で言うところの

[中陰(中有)の期間の服喪期間 ―死後49日間― での供養(くよう)]

であるとされている」(:シジュウクニチ、49日の期間の終了時にてなされる最も重要な法要が中陰法要、いわゆる、七七日、大練忌の法要で、その達成後にて忌み明け(50日目到達)とあいなり、(筆者もそうだが)葬式仏教にすぎないといった程度の向きら ―の中でも家長であれば、世話になっている寺の僧を招いて「こちらに粗飯をご用意いたしました.どうぞお召し上がりください」なぞと惣領風で歓待などしながら法事を執り行う義務があるわけだが― でも伝統的仏教徒に分類されている人々の位牌は[白木造りの位牌]から[真っ黒な漆塗りの本位牌]に切り替えられるとの風習がある)

⇒

[哀しき永代供養・無縁仏の問題とも間接的に関わるところ、また、「東京人は三代続かない」といった側面から[そうしたこと]がいかほど都市部にて執り行われているか、不分明ではあるが、49日を経ての[忌み明け](没後50日後)のことを想起させるように日本にあっては(故人死後50「年」を経ての)[50回忌]にて故人の名前が過去帳に転写、遺骨が土に返される、との風習がある。さて、ここでもまた[死者にまつわる境界線]として[50]が重きをなす ―位牌模様替えとのことで故人の扱いが画期を迎える50日後の[忌明け]および故人の名が過去帳に写され供養が終わるとの[50回忌]に見られる[49と50の境目]が意味をなす― ]

⇒

「49日の法要に関わる十王信仰に見る十王の内の一人、冥界の代表的審判者である閻魔(エンマ)のそもそもの由来はヤマYamaと呼ばれる『リグ・ヴェーダ』(紀元前インドにて隆盛を極めたバラモン教の聖典)に見る神、さらに遡れば、イラン一帯に起源を持つとされる神にあるとされている。そのヤマ、[文献的事実]の問題として[二匹ワンセットの四つの目を持つ犬]の連れがいるとされており、そのヤマの犬らは「ケルベロスと結びつく」との文献学者ら(権威サイドの学者ら)よりの指摘がかなり前から存在している」

⇒

「以上のような話 ―[[冥府の犬](ヤマの犬)と[冥府の審判役](ヤマあらため閻魔)と[50絡みの冥府の裁判と結びつく境界線]の接合]にまつわる話― はここまでに指し示してきたことら、

【アヌビス(シリウスA体現存在である[イシス]を[可視存在]として[地下世界の不可視存在であるネフュティス]と水平円をなすかたちで分割するなどとされている地下世界(冥府)の犬の神格/それ自体からしての犬の星シリウスと通ずる存在)との結びつきが観念されるケルベロスは三つの頭ではなく50の頭を持っていた「とも」される.それがゆえに、[50年の公転周期でもって「犬の星」のシリウス星系を水平円軌道で回る不可視存在のシリウスB]と[50の頭を持つ犬たるケルベロス]の結びつきが「想起」される】

とのことらが問題なくも申し述べられるようになっているとのロバート・テンプル主張内容の[重み]を側面(別方向)より増大させることともなる]

上記のことらの出典をこれより挙げる。