[冥界の女神ペルセポネを軸として成立している多層的関係性]、それら多層的関係性と記号的に接合する[金星の体現存在らを巡る多層的関係性]について 補説3

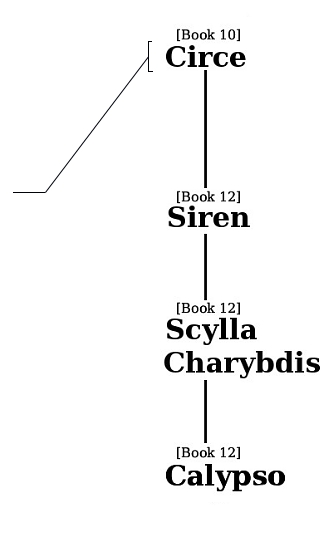

前頁までにあっては[D]と振っての段で

「[ヘラクレス12功業 ―それら功業と[文献的事実]の問題として「多重的に」接合する作中内要素が目立ちもするダンテ『地獄篇』の地獄最深部に控えるルチフェロと同様の構造を呈する三面のケルベロスへの地上引きづりだしをもって終わる計12の功業― ]と[ブラックホール生成実験(LHC実験)]とが[トロイア崩壊伝承][トロイア崩壊伝承と複数の観点で結びつくアトランティス沈没伝承][黄金の林檎]にまつわる命名規則から結線しているとの状況が見られる」

「[ヘラクレス12功業]と[ダンテ『地獄篇』](今日的に見た場合のブラックホール類似物を描いている領域と述べられるようになってしまっているケルベロス状の三面構造を呈するルチフェロの幽閉領域に向かって冥界下りをなしていくとの物語)とが古典描写ありようとして現実に接合している一方でそれとは「別方向にて」[シリウスBとケルベロス(ヘラクレス12功業の最後の段、冥界下りの段にて登場した怪物にして、ダンテ地獄篇ルチフェロと類似構造を有する怪物)の古典ら描写を通じての関係性]および[シリウスBとブラックホール理論開闢史の関係性]についての指摘がなせるようになっている]

とのことらを(微に入っての典拠を付しながらもの指し示しの延長線上にあることとして)細かくもの式で詳述してきた。

次いで、本頁にあっての以降の段、[E]と振っての部では以上、表記のことらとの兼ね合いで

[冥界の女王ペルセポネを基軸とする多重的関係性]

のことを問題視することとする。

ここ[E]と振っての段に関しては

「話が非常に長くもなる」

と断っておく。

さて、先立つ段にて典拠を密に挙げながら ― Project Gutenbergサイトなどで誰でも取得できるとの前世紀識者らの学術的分析論稿を原文抜粋するなどして典拠を密に挙げながら― 解説しているところとして、

「[冥界の女神ペルセポネ]は[シリウス象徴神格ソティスとしての色彩をも具備するイシス]と ―[イシス・オシリス伝承]および[エレウシス秘儀]の関係もあって― 際立っての同質性を「多層的に」帯びている存在である」

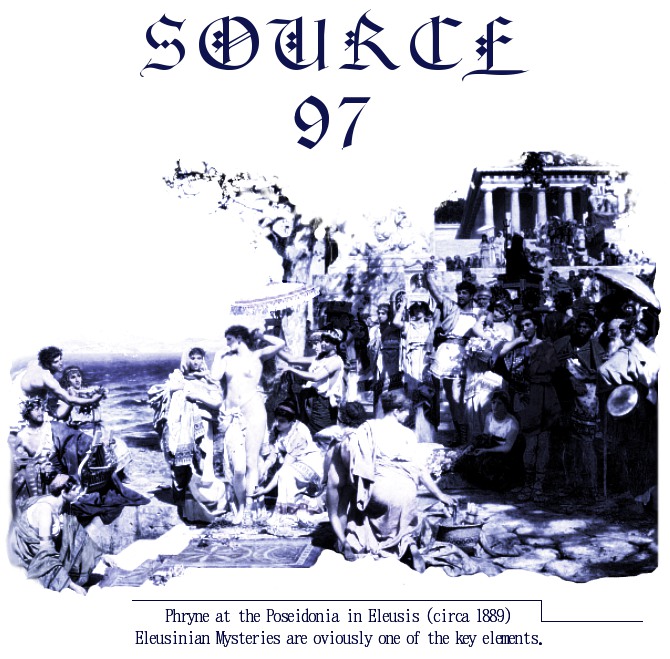

と指摘できるようになっているとのことがある(:ペルセポネとイシスを同一存在であると記述するローマ期古典(ルキウス・アプレイウス著『黄金の驢馬(ろば)』)があるとのことにも先だって言及してきたわけだが、両者ペルセポネとイシスについてはそうした古文献内での言及にとどまらず、イシス・オシリスに関する崇拝態様およびエレウシス秘儀(デメテル・ペルセポネにまつわる秘儀)との絡みで顕著なる関係性が観察されるところとなっている ―出典(Source)紹介の部92から出典(Source)紹介の部94(3)― )。

さて、[イシス]とはシリウス体現神格として知られているがため(出典(Source)紹介の部95(6))、ペルセポネという女神についてはシリウス体現神格と結びつく女神とのことになるわけだが、同ペルセポネ、

[冥界下りの物語]

と密に結びついた存在であること、既に先述のことである(出典(Source)紹介の部91など)。

以上申し述べたうえで、ここでは

[冥界下りとペルセポネと同文に深くも関わる女神にして、また、ペルセポネと同一の要素を多分に帯びている女神]

としてシュメールの[イナンナ]という名の女神(アッカド語名では[イシュタル]という名の女神)のことを問題視することとする。

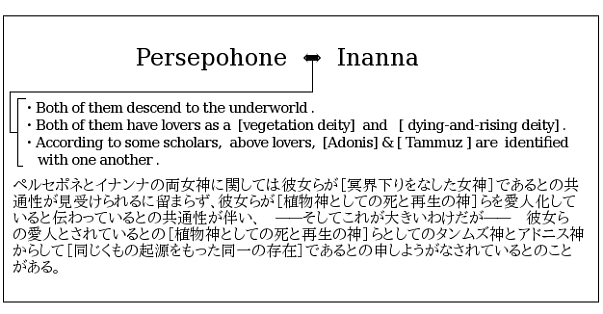

その点、まずもって述べるが、[ペルセポネ]と[シュメールの女神イナンナ(アッカド名イシュタル)]の間には次のような関係性が ―これより具体的論拠指し示しに注力するところとして― 存する。

・[ペルセポネ]と[シュメールの女神イナンナ(アッカド名イシュタル)]は双方共に冥界下りをなした存在である。

・[ペルセポネ]と[シュメールの女神イナンナ(アッカド名イシュタル)]は双方共に[植物神としての「死と再生の神」として同一視されるだけの縁起が伴っているとの存在]を愛人化している女神らでもある(具体的には[植物神としての「死と再生の神」たるアドニスという神およびタンムズという神をそれぞれに愛人化している女神ら]として知られている ―ペルセポネとイナンナは[同一の存在と見做されてもいる神ら(アドニスとタンムズ)]を愛人としている冥界下りをなした女神らでもあると記号論的には述べられるようになっている― )

・シュメールの女神イナンナは

[金星の体現存在]

[愛の女神]

としてギリシャ神話の[アフロディテ]という女神(そして、そのローマ版たるヴィーナスという女神)と縁起由来を一とする神であるとの言説がかなりもって昔から存在している。

また、[ペルセポネ]に関して「も」同女神が[アフロディテ](ヴィーナス)といった女神と同一の存在である(一なる存在の別相である)との申しようが古人に由来するところとして存在している。

続けての段にて上記の各点についての典拠を挙げていくこととする。

(振り返ってもの話として)

ここでは[ギリシャ神話のペルセポネ]と[シュメール神話のイナンナ]が記号論的に顕著なる共通の特性を有していることの典拠を挙げる前に

[[イナンナ]および[ペルセポネ]と各別に同質視されてきた(とのことの典拠をこれより挙げる)との[ギリシャ神話におけるアフロディテ](ローマ神話におけるヴィーナス)という女神]

について本稿の従前の段にて何を述べていたのかの振り返っての表記をなしておく。

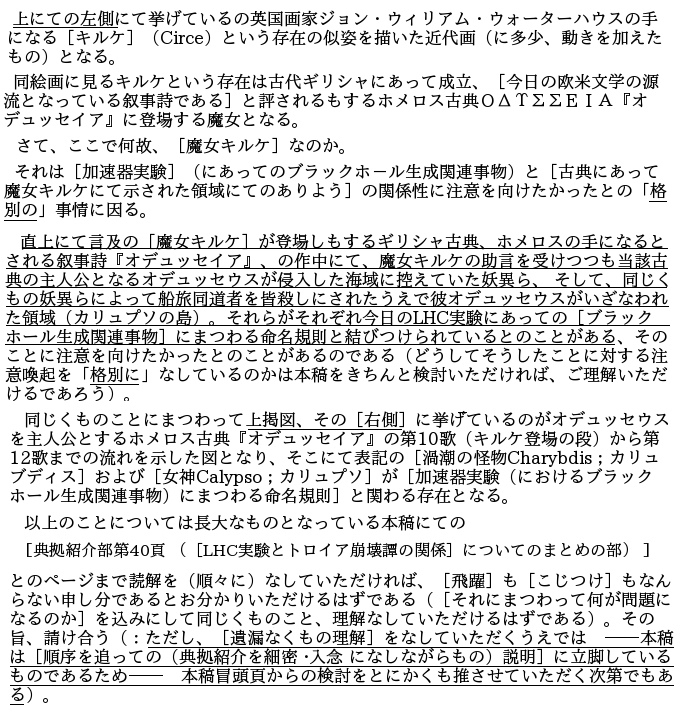

その点、本稿にての先の段にあっての解説部(出典(Source)紹介の部39の内容を前提に置いてのこととしての出典呈示をなしていたとの出典(Source)紹介の部50から出典(Source)紹介の部51を包摂する解説部)にて示したように女神アフロディテは

[悪魔の王サタン(ルシファー)]

と「純・記号論的に」結びつくようになっているとの存在でもある(:世間一般ではそのようなことを取り立てて問題視する向きはほとんどいないのだが、女神アフロディテと悪魔の王サタンの間には顕著なる多重的接続性が見出せるようになっている)。

同じくものこと、アフロディテと悪魔の王サタンの純・記号論的なる結びつきとのことについては

[金星の体現存在とされるアフロディテ=ヴィーナスがそれを巡ってのやりとりにこだわったとの[黄金の林檎]](トロイア崩壊の原因となっているもの)と[キリスト教的理解ではサタン、金星のラテン語呼称ルシファーの名で引き合いに出されもするそのサタンに比定されるとの[エデンの蛇]がそのやりとりにこだわった[エデンの禁断の果実]]が多重多層的に結びつくようになっている]

との摘示がなせるようになっており、そして、そうもした摘示がなせるようになっていることが

[[黄金の林檎「の園」]と[エデンの禁断の果実「の園」]の双方と結びつく素地を有しているとのかたちで欧州にて取り上げられもしてきた[アトランティス](伝説上の陸塊/ヘラクレス第11功業に登場する巨人アトラスと同名のアトラスと名称としては結びつく古の陸塊)に通ずる存在]

を介して「も」結びつくようになっている

とのかたちで解説をなしてきたとのことがある。

(上にまつわるところとしてルネサンス期画家ルーカス・クラナッハ・エルダーの手になる絵画を再掲しておく)

(従前表記を振り返っての部はここまでとする)

(直前までの振り返っての話から引き戻し)

それでは直下、[ギリシャ神話のペルセポネ]と[シュメールの女神イナンナ]がいかにして「純・記号論的に」顕著な一致性を呈しての存在となっているのかの典拠を挙げていくこととする。

ここ出典(Source)紹介の部97にあっては

・[ペルセポネ]と[シュメールの女神イナンナ(アッカド名イシュタル)]は双方共に冥界下りをなした存在である。

・[ペルセポネ]と[シュメールの女神イナンナ(アッカド名イシュタル)]は双方共に[植物神としての「死と再生の神」として同一視されるだけの縁起が伴っているとの存在]を愛人化している女神らでもある(具体的には[植物神としての「死と再生の神」たるアドニスという神およびタンムズという神をそれぞれに愛人化している女神ら]として知られている ―ペルセポネとイナンナは[同一の存在と見做されてもいる神ら(アドニスとタンムズ)]を愛人としている冥界下りをなした女神らでもあると記号論的には述べられるようになっている― )。

・シュメールの女神イナンナは

[金星の体現存在]

[愛の女神]

としてギリシャ神話の[アフロディテ]という女神(そして、そのローマ版たるヴィーナスという女神)と縁起由来を一とする神であるとの言説がかなりもって昔から存在している。

また、[ペルセポネ]に関して「も」同女神が[アフロディテ](ヴィーナス)といった女神と同一の存在である(一なる存在の別相である)との申しようが古人に由来するところとして存在している。

とのことらの出典を ―きわめて長くもなってしまうが― 順次段階的に挙げていくこととする。

まずもって

[ペルセポネとシュメールのイナンナが共に冥界下りをなした女神として[「一般に」知られている]こと]

についての出典を挙げることとする。

につき、ペルセポネが冥界下りをなした女神である ―冥界の主催神たるハデスに連れ去れて冥界の食べ物たる柘榴(ざくろ)を食したため、地上界に留まれるのが一年の内、限られた期間となっているとの女神である(の折が春の訪れ・収穫祭と結びつけられている女神である)― とのことにまつわる出典は既に呈示しているので(本稿の先の段、出典(Source)紹介の部91などを参照されたい)、ここではイナンナという女神が冥界下りの女神であることの出典を挙げておくこととする。

(直下、オンライン上より即時確認できるところの現行、和文ウィキペディア[タンムーズ]項目記述内容よりの抜粋として)

イナンナ(アッカドではイシュタル)が姉妹エレシュキガルの支配する地下世界であるクル(Kur)に向かった時、そこを自分のものであると考えたであろう。イナンナ/イシュタルは七つの門を通ったが、一つの門を通る毎に装身具を一つずつおいて行く必要があった。その結果七番目の門を通過した後は全裸になっていた。僭越なことをし過ぎるなという忠告にもかかわらず、イナンナ/イシュタルは振り向くことなくエレシュキガルの王座に腰を下ろしてみせたのである。とたんに、冥界のアヌンナキの裁きが下り、死をもたらす両眼で彼女を見つめた所、イナンナ/イシュタルは鈎にぶらさがる死体と化した。・・・(中略)・・・イナンナの忠実な召し使いは他の神々に助けを求めたが、応えたのは賢神エンキ/エアのみであった。エンキとエアでは生き残らせる二つの神に違いがあるが、イナンナ/イシュタルの復活という目標は共通していた。エンキ/エアは自身の体から作り出した従者をクルに送り込み、イナンナ/イシュタルに生命の食物と生命の水を与えて蘇らせた。ところが、「魂の保存則」によって、クルにイナンナ/イシュタルの身代わりとして残す誰かを探さなければならなかった。・・・(中略)・・・そこで見たのが、彼女の王座に居座るドゥムジ/タンムズの姿であった。恋女房であったはずなのに、彼は明らかに彼女に消えて欲しくてたまらなさそうだった。俄然イナンナ/イシュタルは彼に死に神(demons)をおしつけた。

(引用部はここまでとしておく ―※― )

(※上をもってシュメールの女神イナンナが冥界下りをなしたとのこと、そして、彼女が冥界から脱出するために[ドゥムジ]という存在を身代わりに据えたとのことが「一般に知られている」ことを示す出典とした。尚、上にて引用なしての部は英文Wikipedia[Inanna]項目にあっての[ Inanna's descent to the underworld;イナンナの冥界への下降]の節にて The story of Inanna's descent to the underworld is a relatively well-attested

and reconstructed composition. In Sumerian religion, the Underworld was conceived of as a dreary, dark place; a home to deceased heroes and ordinary people alike. [ . . . ] Following Ereshkigal's instructions, the gatekeeper tells Inanna she may enter the first gate of the underworld, but she must hand over her lapis lazuli measuring rod. She asks why, and is told 'It is just the ways of the Underworld'. She obliges and passes through. Inanna passes through a total of seven gates, at each one removing a piece of clothing or jewelry she had been wearing at the start of her journey, thus stripping her of her power. When she arrives in front of her sister, she is naked. "After she had crouched down and had her clothes removed, they were carried away. Then she made her sister Erec-ki-gala rise from her throne, and instead she sat on her throne. The Anna, the seven judges, rendered their decision against her. They looked at her - it was the look of death. They spoke to her - it was

the speech of anger. They shouted at her - it was the shout of heavy guilt.

The afflicted woman was turned into a corpse. And the corpse was hung on

a hook."

と[フックにぶら下げられての宙吊り死体化]の経緯がまとめられている部と全く同文の内容のものとなる。といったイナンナを巡るエピソードが神話通に有名なものとなっていることについては(上にての記述の引用元としての和文ウィキペディア[タンムーズ]項目からして同様の伝での記載がなされていることだが)1915年に世に出た、 Descent of the Goddess Ishtar into the Lower Worldという Morris Jastrow, Jr.という前世紀前半まで活動の米国人史家の手になる文書、[イナンナのアッカド版の神格たるイシュタルの冥界下りの神話]を扱った文書の内容が強くも人口に膾炙(かいしゃ)していることが影響しているとのことがよく指摘されているところである ――※同じくものことについては(和文ウィキペディア[タンムズ]項目にての記載を引くところとして)最初に発見された文書に基づき、以前はイシュタル/イナンナの冥界落ちはタンムズ/ドゥムジの死の前ではなく後で、目的もタンムズ/ドゥムジを救うためだとされていた。インターネット上で広範に出回っている M. Jastrowの "Descent of the Goddess Ishtar into the Lower World"(『女神イシュタルの地下世界への下降』、1915年)でもおなじみである。1963年に復元された新しい文書では物語の様相を全く異にしているのだが、古い解釈もまだ通用している

(ここまでを引用部とする)との申しようがなされたりもしている―― )

次いでもってして、

[シュメールのイナンナとギリシャのペルセポネが共に[植物神としての死と再生の神]と結びついていること]

の出典を挙げることとする。

上にて[イナンナ(ないしはそのアッカド版たるイシュタル)が冥界下りをなした神であること]を示すために引き合いに出した和文および英文のウィキペディアよりの[イナンナの冥界下りのエピソードにまつわる引用部]は

[イナンナがドゥムジ(タンムーズという名前に置き換えられる存在にしてイナンナのアッカド版の古代崇拝神格たるイシュタルの愛人の名として知られる存在)を身代わりに立て、冥界より脱出したとの神話が存すること]

を記載しているとの部(巷間にてもそういう話がよくも伝わっているとの部)ともなる。

そこにて言及されているところのドゥムジ・タンムズが、そして、ペルセポネが愛人化していたと伝わるアドニスという存在が

[植物神としての死と再生の神]

に分類される神格であるとのことについての出典紹介を以降、1.から4.と振ってなすこととする。

1.まずもって、ドゥムジないしタンムズという神が「冥界下りの」イナンナないしイシュタルの愛人としての神であると伝わることについて目に付くところの解説のなされようを引いておく。

(直下、ドゥムジ(イナンナの冥界下りにて身代わりに処された存在)とタンムズ(イシュタルの愛人)が伝承にあっての同一存在であると看做されていることの英文Wikipedia[Tammuz]項目、その[ Ritual mourning ](儀式的慟哭の儀)の節よりの抜粋をなすとして)

In Babylonia, the month Tammuz was established in honor of the eponymous god Tammuz, who originated as a Sumerian shepherd-god, Dumuzid or Dumuzi, the consort of Inanna and, in his Akkadian form, the parallel consort of Ishtar.

「バビロニアにあって(暦の一たる)[タンムズの月]は原初、シュメールにあっての牧羊の神であったドゥムジドないしドゥムジ、イナンナの伴侶にして、そのアッカド版ではイシュタルの伴侶となる同神に由来する神たるタンムズ神の名を祝して設けられたとのものである」

(訳を付しての引用部はここまでとしておく ―※― )

(※上にてはドゥムジが牧羊の神と表記されているが、タンムズ・ドゥムジが植物神・収穫祭の神( gods of food and vegetation

)であることはよく知られていることである ―植物神としての来歴にまつわる典拠は下に挙げる― 。 また、[タンムズ]はキリスト教・ユダヤ教教徒らの根本信仰を規定している旧約聖書にもその名を見出せるとの「よく知られた」古代中近東信仰体系にあってのメジャーな神であり、決してマイナーな神格の話を微に入って取り上げているわけではないこと、お含みいただきたいものである ―※旧約聖書のエゼキエル書第8章12節-14節より引用(当方も所持しており、誰でもオンライン上よりPDF版の内容を確認できる日本聖書協会にてまとめられている流布版電子版旧約聖書にてのエゼキエル書第8章12節-14節より引用)なせば、彼らは言う、『主はわれわれを見られない。主はこの地を捨てられた』と」。またわたしに言われた、「あなたはさらに彼らがなす大いなる憎むべきことを見る」。そして彼はわたしを連れて主の家の北の門の入口に行った。見よ、そこに女たちがすわって、タンムズのために泣いていた

(引用部はここまでとする)との部位が該当部となる。ユダヤ教信者に旧約聖書の中で忌むべき異教崇拝の存在として[タンムズ]が言及されている同節をもってタンムズが古代中近東信仰体系にあって影響力ある神格となっていたと欧米圏では看做されているとのことがある)

2.次いで、上記のようにイナンナないしイシュタルの愛人たる神であるドゥムジないしタンムズが

[[植物神]としての意味合いをもって信仰されていた神格となっているとの指摘がなされていること]

の典拠を挙げることとする。

(直下、 Project Gutenbergのサイトより誰でもダウンロード可能な The Golden Bough Studies in the History of Oriental Religion Vol. V. of XII. Part IV: Adonis Attis Osiris. Vol. 1 of 2.(1914)(『金枝篇』第5巻4章(の2)[アドニス・アッティス・オシリス](1914年版)にての Chapter IX. The Ritual of Adonis.よりの引用をなすとして)

The character of Tammuz or Adonis as a corn-spirit comes out plainly in an account of his festival given by an Arabic writer of the tenth century. In describing the rites and sacrifices observed at the different seasons of the year by the heathen Syrians of Harran, he says: “Tammuz (July). In the middle of this month is the festival of el-Bûgât, that is, of the weeping women, and this is the Tâ-uz festival, which is celebrated in honour of the god Tâ-uz. The women bewail him, because his lord slew him so cruelly, ground his bones in a mill, and then scattered them to the wind. The women (during this festival) eat nothing which has been ground in a mill, but limit their diet to steeped wheat, sweet vetches, dates, raisins, and the like.”689 Tâ-uz, who is no other than Tammuz, is here like Burns's John Barleycorn―

(微に入っての訳注を付しもしての拙訳として)

「主に10世紀にてのアラビア人著述家によって呈示されているところの祭儀に関する説明によるところとして[穀物の精霊としてのタンムズ神ないしアドニス神の特性]が明確化してくる。年を通しての季節、その折々にて観察されていたところの儀式および儀式にての生贄の儀をハランの地の異教徒のシリア人が叙述するところでは、曰く、

「タンムズ、暦にての7月。この月の中頃にての祭りはel-Bûgâtの祭り、すなわち、[嘆き女らの祭り]の月となり、そして、これは[Tâ-uzの祭り]、Tâ-uz神を祝しての祭りとなる (訳注:本稿にての上の段の付記部でも述べていることであるが、タンムズのことは旧約聖書エゼキエル書にて[嘆かれての神格]として登場してくる。といった死が嘆かれての穀物神としてのタンムズ神のことがここにて引用をなしている『金枝篇』では問題視されている)。 彼タンムズの主(あるじ)たる神が残酷無残にも同神を殺害、製粉機 (訳注:ストーン・ミルのように臼とのニュアンス強きものかもしれない) で穀物のように彼の骨を粉々にし、そして、風にて飛び散らせたので、彼女ら(Tâ-uz神祝祭の参加者たる嘆き女)は彼のために嘆くのである。そうした女らは祭りの最中にては製粉機(ないし臼)で粉々にされて底にあるものらを何も食せず、しかし、その食事を小麦粥、甘味帯びての豆類、ナツメヤシ、レーズン、そのようなものらに制限するとのことをなす(注689)](訳注:ここでアラビア人著述家申しようとして伝存する[タンムズ神の穀物神としての特性]にまつわる証言の出典としてフレーザーは689と注記番号を振って D. Chwolsohn, Die Ssabier und der Ssabismus (St. Petersburg, 1856), ii.

27; id., Ueber Tammuz und die Menschenverehrung bei den alten Babylioniern

(St. Petersburg, 1860), p. 38. Compare W. W. Graf Baudissin, Adonis und

Esmun, pp. 111 sqq.とドイツ人の19世紀、1856年の著作を挙げもしている)。

(そうして嘆かれ崇拝されるとの)Tâ-uzというのはタンムズのことを指しているに他ならず、ここでも

[バーンズ(訳注:18世紀のスコットランド詩人ロバート・バーンズ Robert Burnsのこと)の手になる[ジョーン・バーリーコーン](訳注:ジョーン・バーリーコーンはイギリスに古くから伝わる民謡で穀物の大麦とウィスキーらそれよりなるアルコールを擬人化して唄った民謡と認知されている/表記のロバート・バーンズがそちら民謡にアレンジを加えて出版化したりもしているとの事情がある)と同じような様相]

が見受けられるとのものである」

(補いながらもの訳を付しての引用部はここまでとする)

上の引用部をもってして19世紀から20世紀に影響力を行使した伝承研究を本義としていた学者(ジェイムズ・フレイザー)の指摘としてタンムズ・ドゥムジが

[穀物の神格 ― corn spirit― ](『金枝篇』にて引き合いに出されているシリア人の文献記録では穀物のように骨が挽き臼によってばらまかれて供養される神)

として存在していることを示したわけだが、については、 また、[アドニス]という神と同じくものことであると上にては言及されてもいる(再引用すれば、 The character of Tammuz or Adonis as a corn-spirit comes out plainly in an account of his festival given by an Arabic writer of the tenth century.との部位がそうである)。

3.ここまできたところで上にてタンムズ・ドゥムジとの連続性が示されている(典拠は後述)とのアドニスという神の特性が

[冥界下りをなしたペルセポネに愛人化されての[植物としての死と再生のサイクル]を体現した植物神]

であるとのことを指し示すことにする(:によって、ここでの指し示し事項、冥界下りのイナンナ・イシュタルおよびペルセポネの両者ともどもが[植物神としての死と再生の神]と結びついている([植物神としての死と再生の神タンムズ・ドゥムジないしアドニスを愛人としている神ら]として結びついている)とのことを摘示を全うしたことになりもする)。

(直下、アドニス神の[植物(穀物)の死と再生の体現者]としての側面を強くも指し示すものとして英文Wikipedia[Adonia] ―[アドニア;アドニスの祝祭]― 項目にての記述を掻い摘まんで引用なすとして)

Adonia or Feast of Adonis was an ancient festival mourning the death of Adonis.

[ . . . ]

The origins of the festival are unknown, but Photius records that it came to Greece from Cyprus and Phoenicia. We do not know when the Adonia was first observed in Athens: a mid-fifth-century date has been suggested on the basis of vase-paintings. Casual remarks in Aristophanes' Lysistrata (lines 387-96) and elsewhere show the Adonia was a familiar, though disruptive, element of Athenian life in the 420s.

[ . . . ]

The date of the early summer festival of Adonia has been debated: it was tied to the cycle of the new moon on the ninth day of Hecatombion. This festival was the only celebration of Adonis at Athens: there was no temple to honour him, and he had no place in the official cults of the polis.

[ . . . ]

One of the features of the holiday was the creation of "Gardens of Adonis". This involved sowing seeds of quickly-germinating plants- wheat, barley, lettuce, fennel- in shallow baskets, bowls or even in shards of clay. Tended by the women, who watered them daily, the plants grew rapidly but had shallow root systems.

(補いもしての訳として)

「アドニア、あるいは、アドニス祭はアドニスの死を嘆くとの意味合いが付された古代の祭りである。

・・・(中略)・・・

同祭儀の起源は分かっていないが、フォティオス (訳注:9世紀のコンスタンティノープル大司教のフォティオス1世を指す.同・歴史記録上の人物については古代ギリシャに対する造詣深き者として知られ、その手になる著作、Bibliotheca『図書総覧』 ―本稿で度々問題視してきたアポロドーロスの有名なビブリオテーケーとは別物― のことも欧米圏の歴史通にはよく知られている) が記録するところでは同祭儀(アドニア;アドニス祭)はキュプロス島およびフェニキアを通じてギリシャに渡来したようである。我々は都市アテナの住人によって、いつ、アドニス祭が見出されることになったのか知るところではないが、[前5世紀半ば]が(起源として)壺絵の形態から提案されるところではある。アリストファネス (訳注:同アリストファネスは高等学校で世界史の授業を選択し、それを受験戦争にての手段に使うのならば、暗記プロパーとなっているところのギリシャの主要な文人らのうちの一、戯曲『女の平和』などで知られる前5世紀から前4世紀に活動したとされる女詩人のことである) の戯曲『女の平和』にての微に入っていない(casualな)言及 ―行387から396の部位にての言及― および他資料が示すところでは前420年頃にはアテナ市民の生活にてアドニス祭は(その実施にて)分裂的傾向を呈していたようだが、通用化してのものでもあったようである。

・・・(中略)・・・

初夏にてのアドニス祭実施の時期についてはそれが何時だったのか今日に至るまで議論されているところである。アドニア(アドニス祭儀)はヘカトンバイオーン (訳注:ギリシャで用いられていたアッティカ暦の月の名で今日の暦の7月に対応) の月の9日目にての新月の折と結びつけられていもしたのである。こちら祭儀はアテナ市民によるアドニスへの祝祭にとどまるものであった。アドニスに栄誉与えるとの神殿もなければ、アドニスはポリスの中に自身に対する制度化されたカルト(としての信徒集団)を抱えているわけでもなかった。

・・・(中略)・・・

アドニアにての祝日にあっての一つの特性としては[アドニスの園(ガーデン・オブ・アドニス)]の構築が挙げられる。これは即時に芽吹く種別の植物ら ―小麦、大麦、レタス、茴香(ウイキョウ)― の底の浅いカゴ、椀、あるいは粘土小片にての種蒔きを伴うものである。日課としてそれらに水やりする女性らに世話され、それら植物は即時成長を見るが、深く根付いて繁茂するとのものではなかった」

(訳を付しての引用部はここまでとする ―※― )

(※尚、上記のような引用をなしての英文Wikipedia[Adonia]項目にはフレイザーなどがアドニスの祝祭をしてそれが穀物の再生を祈念してのものであると論じていたことについて異論もあるとの書きようもなされているが( Sir James Frazer believed that Gardens of Adonis provided sympathetic magic that encouraged fertility, growth and the vegetational death of Adonis, as a life-death-rebirth deity, as he was honoured in the Levant: see Adonis. But, Marcel Detienne, the author of Gardens of Adonis, a structuralist analysis of the practice, has a different view.

とされているが) 、については、[アドニスの園]を即席的に造ろうとの側面などに見るアドニスの植物神としての側面に異動はないとのこと、本稿では強調しておく ――英文Wikipedia[Adonis]項目にて Women in Athens would plant "gardens of Adonis" quick-growing herbs that sprang up from seed and died. The Festival of Adonis was celebrated by women at midsummer by sowing fennel and lettuce, and grains of wheat and barley. The plants sprang up soon, and withered quickly, and women mourned for the death of the vegetation god.

「アテネ市にあっての女の市民は[アドニスの園]に対して種から芽吹き枯死するまでのサイクルが早いとの急成長なすハーブらを植える。アドニス祝祭は真夏にて茴香(ういきょう)、レタス、小麦と大麦ら穀物を種蒔きすることによって女らに祝われたものとなる。植物は急激に芽吹き、そして急激にしおれ、そして、それでもって女らは[植物神](アドニス)の死を嘆いた」と記載されている部位が同じくものことと結びつく部位である―― )

植物としての死と再生の神としての特性を帯びていたとジェイムズ・フレイザーに目立って指摘され、また、今日もそのように語られ続けているとのアドニスという神の祝祭、アドニア(Adonia)の模様を描いた19世紀後半の絵画( John Reinhard Weguelinという画家の手になる作)よりの抜粋として

次いで、タンムズ神と結びつく「植物の生と死を体現しての」アドニス神、ここまでその特性を問題視してきた同神がペルセポネに愛人化されている神である ―(下に典拠を挙げるようにアドニスとの質的同等物にあたるドゥムジ・タンムズがイナンナ・イシュタルの愛人とされているようにアドニスがペルセポネに愛人化されての神であると伝わる)― とのことの出典を挙げる。

(直下、[アドニス神が冥界下りをなしたペルセポネと密接に結びついた死と再生のサイクルを体現した植物神]を示すものとしての The Golden Bough Studies in the History of Oriental Religion Vol. V. of XII. Part IV: Adonis Attis Osiris. Vol. 1 of 2.(1914)(『金枝篇』第5巻4章(の2)[アドニス・アッティス・オシリス](1914年版.年度を異にする各版とも全文 Project Gutenbergのサイトよりダウンロードできるとの著名な書)にての Chapter I. The Myth of Adonis.よりの引用をなす)

The tragical story and the melancholy rites of Adonis are better known to us from the descriptions of Greek writers than from the fragments of Babylonian literature or the brief reference of the prophet Ezekiel, who saw the women of Jerusalem weeping for Tammuz at the north gate of the temple. Mirrored in the glass of Greek mythology, the oriental deity appears as a comely youth beloved by Aphrodite. In his infancy the goddess hid him in a chest, which she gave in charge to Persephone, queen of the nether world. But when Persephone opened the chest and beheld the beauty of the babe, she refused to give him back to Aphrodite, though the goddess of love went down herself to hell to ransom her dear one from the power of the grave. The dispute between the two goddesses of love and death was settled by Zeus, who decreed that Adonis should abide with Persephone in the under world for one part of the year, and with Aphrodite in the upper world for another part. At last the fair youth was killed in hunting by a wild boar, or by the jealous Ares, who turned himself into the likeness of a boar in order to compass the death of his rival. Bitterly did Aphrodite lament her loved and lost Adonis. The strife between the divine rivals for the possession of Adonis appears to be depicted on an Etruscan mirror. The two goddesses, identified by inscriptions, are stationed on either side of Jupiter, who occupies the seat of judgment and lifts an admonitory finger as he looks sternly towards Persephone. Overcome with grief the goddess of love buries her face in her mantle, while her pertinacious rival, grasping a branch in one hand, points with the other at a closed coffer, which probably contains the youthful Adonis.

(込み入っての話にまつわる訳注を付しもしての拙訳として)

「[アドニスの悲劇的なる物語と憂鬱なる儀式]のことは

[バビロニア文物の断片的情報や寺院北門にてタンムズのために嘆くエルセレム女性を目にしたとのことである予言者エゼキエル (訳注:本稿の先の段でも一言述べたことだが、旧約聖書、の中のエゼキエル書にもタンムズの名前が登場してくるとのことがあり、ここでの話はそのことを指す) の言及]

に由来するところよりも

[ギリシャ著述家らの叙述]

を通じて(今日生きる)我々によく知られていることである。

ギリシャ神話体系にあっては(タンムズとの類似性との意で)硝子に反射される如くのオリエント地方神格(アドニス)が[アフロディテ神に愛された若人]として立ち現れてくる。その幼少期、女神(アフロディテ)は匣(はこ)にアドニスを隠し、冥界の女王たるペルセポネに管理を委ねた。しかし、ペルセポネが匣(はこ)を開き、そして、赤子の美しさに触れた折のこととして、[墓所(冥界)の力学]から彼女が愛すべきものを身請けするために愛の女神(文脈上、アフロディテ)が彼女自身冥界に赴くとのことをなしたにも関わらず、ペルセポネは同赤子(アドニス)をアフロディテに返却することを拒んだ。

[愛]と[死]の二人の女神らの諍(いさか)いは

[一年にあっての一期間、アドニスはペルセポネと共に冥界にいるべし、そして、その他の期間はアフロディテと共に上方の世界(冥府に対しての上方の世界)にいるべし]

との沙汰を下したゼウスによって裁定を見ることとなった。

後、ついに美しく成長した若人(たるアドニス)は狩猟の折にて野生の猪、すなわち、恋敵の死を企図・実行するために猪の形状をとるに至った嫉妬の情に駆られてのアレス神によって殺されることになった(訳注:ギリシャ神話の設定上ではアレスは美の神アフロディテの愛人とのことになっている。それにつきアフロディテとの仲の濃密性を妬いてのアレスによるアドニス殺しにはペルセポネの介入があったともされており、ペルセポネがアレスを焚き付けてその挙に出させたとの話も存する)。

アフロディテは彼女が愛し、失われもしたアドニスのために痛烈にも嘆いた。

以上、アドニスの保有を巡ってライバル関係にあっての神格らの諍(いさか)いの話はエルトリアの鏡の遺物(訳注:注記にてエルトリア期の鏡とアドニスらとの関係性が示唆されている)にて描写されるが如きものである。そこでは銘にて特定化できるところの二人の女神らが審判の席にあり厳しくもペルセポネを見据え勧告のために指を上げているとのジュピター(ゼウス)の両脇に配されている。彼女の辛抱強きライヴァルが片方の手で枝を掴み、もう片方の手で閉じられた匣(はこ)、おそらく若きアドニスを収めているのだろう匣を指しているとの一方で悲嘆に圧倒されるかたちでか愛の女神が彼女の顔を外套に埋めている(とのさまがその遺物に見てとれもする)」

(訳を付しての拙訳はここまでとする)

(直下、[アドニス神がペルセポネによって愛人化された存在であること]とのよく知られたエピソードを示すものとして英文Wikipedia[Adonis]項目にての現行記載内容よりの引用「をも」なすとして)

The most detailed and literary version of the story of Adonis is a late one, in Book X of Ovid's Metamorphoses. The central myth in its Greek telling, Aphrodite fell in love with the beautiful youth (possibly because she had been wounded by Eros' arrow). Aphrodite sheltered Adonis as a new-born baby and entrusted him to Persephone. Persephone was also taken by Adonis' beauty and refused to give him back to Aphrodite. The dispute between the two goddesses was settled by Zeus (or by Calliope on Zeus' behalf): Adonis was to spend one-third of every year with each goddess and the last third wherever he chose. He chose to spend two-thirds of the year with Aphrodite.

「最も詳細に綴られており文献としての体裁もとっているとのアドニスの物語(のバージョン)は後者のもの、オヴィディウスによる『変身物語』、その巻の五の部のものである。ギリシャ人が語り継いできたところの神話の主要なるところは[アフロディテ神がアドニス神の美しき若さに対し、恋に落ちた]とのものである(ありうるところとしてそれはアフロディテがエロス神の愛の矢によって傷つけられていたからであろう)。アフロディテは新生児としてのアドニスを保護し、ペルセポネに彼(の養育)を委ねていた。ペルセポネもまたアドニスの美しさに惹かれるところがあり、そして、アフロディテに彼を返すことを拒んだ。両女神の間の紛争はゼウス神(ないしゼウスを代理してのカリオペ)によって収められることとなった。アドニスは毎年のうちの三分の一を一方の女神と過ごし、もう残りの三分の二を彼が選んだ女神と過ごすことになった。彼アドニスは(結局のところ)一年の三分の二をアフロディテと過ごすことを選んだ」

(訳を付しての引用部はここまでとする)

上に引用なしているところに見るようにアドニスは[ペルセポネに愛人化された穀物の体現存在]と伝わっている(より正確に述べれば、[ペルセポネとアフロディテの両女神の共通の愛人となさしめしられている穀物の体現存在]となっている)。

4.さらに、[死と再生を体現しての植物神][ペルセポネの愛人化存在]としての特性を強くも帯びてのアドニス神が「強くも」タンムズ神 ―先述なしてきたところのイナンナ神の愛人化存在ドゥムジと共通の存在― との一致性を指摘されてきた存在であるとのことの出典を挙げることとする。

(直下、[アドニス神が冥界下りをなしたタンムズと密接に結びついた死と再生のサイクルを体現した植物神]を示すものとしての The Golden Bough Studies in the History of Oriental Religion Vol. V. of XII. Part IV: Adonis Attis Osiris. Vol. 1 of 2.(1914)(『金枝篇』第5巻4章(の2)[アドニス・アッティス・オシリス]にての Chapter I. The Myth of Adonis.よりの引用をなすとして)

The worship of Adonis was practised by the Semitic peoples of Babylonia and Syria, and the Greeks borrowed it from them as early as the seventh century before Christ. The true name of the deity was Tammuz: the appellation of Adonis is merely the Semitic Adon, “lord,” a title of honour by which his worshippers addressed him. In the Hebrew text of the Old Testament the same name Adonai, originally perhaps Adoni, “my lord,” is often applied to Jehovah. But the Greeks through a misunderstanding converted the title of honour into a proper name.

(拙訳として)

「アドニス崇拝はバビロニアおよびシリアのセム系の民らによって執り行われており、ギリシャ人らがそれをキリストの時代よりも七世紀程早くも彼らから拝借するとのことになりもしていた。(崇められていた)神の本当の名前は(アドニスではなく)タンムズであった。アドニスとの名称はただ単純にセム系におけるアドン、[主(天上界の主)]、彼の崇拝者らが彼に付したとの尊称を指すにすぎない。旧約聖書に見るヘブライ語文書にて見受けられる同名のアドナイ、おそらく原義としてのアドナイは「我が主」との語であり、度々、エホバを指す語として用いられてきたものである。しかし、ギリシャ人らは誤解をなしてその尊称を正式名称(アドニス)に変えてしまった」

(訳を付しての引用部はここまでとする)

ここまでの1.から4.と振ってのこと(にまつわっての出典紹介)にて次のことらを指し示してきた。

(1.にて解説したこととして)[ドゥムジとその質的同等物タンムズは「冥界下りをなした」イナンナ・イシュタルの愛人としての神である]

→

(2.および4.にて解説したこととして)[ドゥムジ・タンムズは植物の死と再生を体現しての存在であるが、彼らドゥムジ・タンムズとの[一致性][同一起源]を帯びての神格としての特性が指摘されているのが古代オリエントからギリシャに渡来したアドニスという神である]

→

(3.にて解説したこととして)[アドニスという神は「冥界下りをなした」ペルセポネに愛人化されての死と再生のサイクルを体現した植物神である]

→(以上より、)

[双方共に「冥界下りをなした」女神らであるイナンナ(イシュタル)とペルセポネの両神らは[オリエントの死と再生の植物神として同一性が指摘されてきたドゥムジ(タンムズ)・アドニス]を介しても接合する]

さらに加えて、

シュメールの女神イナンナについては

[金星の体現存在]

[愛の女神]

としてギリシャ神話の[アフロディテ]という女神(そして、そのローマ版たるヴィーナスという女神)とも縁起由来を一とする神であるとの言説が存在している。

また、往古より伝存してのものとされる申しよう、そこからも認められるところとして[ペルセポネ]に関して「も」同女神が(ペルセポネと同時にアドニス神を愛人化している神として語り継がれてきた女神たる)[アフロディテ]といった女神と同一の存在である(一なる存在の別相である)との申しようが古人に由来するところとして存在している。

とのことについての指し示しをなすこととする。

まずもって[イナンナ・イシュタル]と[アフロディテ]の間に結びつきがあることを(誰でも容易に確認できる論拠に基づいての話をなすとの本稿のスタンスに則りつつ)順々に指し示していく。

(直下、4世紀にあっての[教父](初期キリスト教知識階級としての著述家らをして[教父:チャーチドクター]と呼び慣わすとの慣行がある)たるエウセビオスの遺した古典としてギリシャの美の女神アフロディテの星が[宵の明星]こと金星であるとの言及がなされている Preparation for the Gospel,1903, E.H. Gifford, BOOKIII ―グーグル検索エンジンに入力して表示されてくるとの著作(上にてのE.H. Giffordとはエウセビオス著作を英訳した訳者のことである)― よりの(出典(Source)紹介の部48にて抜粋した部と同じくものところからの)再度の抜粋をなすとして)

The star of Aphrodite they observed as tending to fecundity, being the cause of desire and offspring, and represented it as a woman because of generation, and as beautiful, because it is also the evening star

(意訳して)

「古代ギリシャ人はアフロディテの星をして多産(fecundity)傾向を示すもの、欲望および子種の因、出産がゆえの女性象徴、そして、[宵の明星]ともなっていたことがゆえ美の象徴ととらえていた」

(訳を付しての引用部はここまでとしておく)

上引用部ではギリシャの美の女神アフロディテが古文献それ自体 ―エウセビオス由来の古典として今日に伝わっている Preparation for the Gospel『福音の備え』― にあって[宵の明星(すなわち金星)の体現神格]と看做されていることが示されているわけだが、金星とは英語で述べるところのヴィーナス(Venus)である。そして、そのヴィーナスが[ローマ版アフロディテとしての美の女神の名前]と[なるべくしてなっている]とのことがあり、そのことが金星の体現存在、先行しての古代宗教にて崇められていたシュメールのイナンナ(イシュタル)と結びつけられてきたとのことがある。たとえば、基本的なこととして和文ウィキペディア[金星]項目にても ―先にもそこよりの原文引用をなしたわけだが、再度の引用をなすとして― (金星は)欧米ではローマ神話よりウェヌス(ヴィーナス)と呼ばれている。メソポタミアでその美しさ(明るさ)故に美の女神イシュタルの名を得て以来、ギリシャではアフロディーテなど、世界各国で金星の名前には女性名があてられていることが多い。天使の長にして悪魔の総帥とされたルシファー(ルシフェル、Lucifer、光を帯びた者)も元々は明けの明星の神格化である

と記載されているとおりのこととなっていることはすぐに確認がなせるところである。

アフロディテ・ヴィーナス(往古よりの金星の体現神格)のメソポタミア文明版がイナンナ・イシュタル(太古にあっての金星の体現神格)となっているとのことのさらなる出典を挙げる。

(直下、 Project Gutenbergのサイトより全文ダウンロード可能な Donald A. Mackenzieという民俗学者の手になる MYTHS OF BABYLONIA AND ASSYRIA(1915)『バビロニア及びアッシリアの神話』にての Chapter XIII. Astrology and Astronomyrの部よりの端的なる原文引用をなすとして)

In Babylonia all the planets were identified with great deities. Jupiter, for instance, was Merodach, and one of the astral forms of Ishtar was Venus.

「バビロニアでは(太陽系にての既知の)全惑星は偉大とみられていた神々と対応付けさせられていた。木星はたとえば、マルドック神と対応付けさせられ、イシュタルの天体にての体現物は金星(ヴィーナス)であった」

(引用部はここまでとする ―※― )

(※端的な引用をなしているが、長めの原著から引用部にて呈示の通りの記載がなされていることを即時に確認する術を紹介しておく(確認をなす・批判的視座でもって検討しもするとの[運命]に抗う上で必要になりもしようとの知識の補充にやぶさかではない読み手が果たして数えるほどにいるのか、このような世界にいるのかについては不分明ではあるが本稿筆者なりの節義節度の問題として確認する術を紹介しておく)。その点、 Project Gutenbergのサイトなどより継続して原著公開ページが閲覧可能であり続けるようになっているのならば、すなわち、(ページの細かいURLは変化変動を見る可能性もあるかとは見るが、といった中でも)[ Project Gutenberg ]と[ MYTHS OF BABYLONIA AND ASSYRIA ]の両語句の検索エンジンの入力で易々と行き着けるとの原著公開ページが閲覧可能であり続けるのならば、そちら原著公開ページを閲覧なした折に[ctrlキーおよびfキーの同時押しでブラウザ(ウェブ文書閲覧ソフト)の検索機能をオンにして]そちら検索窓に上の引用テキストの一部を入力するとのやりようで[文献的事実]の有無の確認が即時になせる。また、より容易な確認方法としてはグーグル検索エンジンに直にここでの抜粋英文テキストにあっての長文センテンスを入力、そのとおりの文言を含むページが表示されてくるか確認するといった方法もある(その際には[ダブル・クオテーション””マークで括っての完全一致検索]をなせば該当ページがスムースに特定なせるところである))

以上のように同じくも金星に対応付けられている存在であるため(そこには愛の神との共通性もあるわけだが)[イナンナ・イシュタル]と[ローマのヴィーナス(ギリシャのアフロディテ)]は相互に結びついた存在であると論じられている存在となる。そのことを示すさらにもの出典を下に挙げておく。

(直下、 Project Gutenbergのサイトよりダウンロード可能な Donald A. Mackenzieという民俗学者の手になる MYTHS OF BABYLONIA AND ASSYRIA(1915)『バビロニア及びアッシリアの神話』にての Chapter V. Myths of Tammuz and Ishtarの部よりの原文引用をなすとして)

The goddesses of classic mythology had similar reputations. Aphrodite (Venus) had many divine and mortal lovers. She links closely with Astarte and Ashtoreth (Ishtar), and reference has already been made to her relations with Adonis (Tammuz). These love deities were all as cruel as they were wayward. 」

「古典古代にての女神らは似たような評されようがなされての存在であった。アフロディテ(ヴィーナス)は多くの神としての、そして、死の運命を背負った(人間であるとの)恋人らを持っていた。彼女は極めてアシュタルト・アシュトレト(イシュタル)と密接なつながりがある存在であり、そして、アドニス(タンムズ)との関係への言及がなされての存在であった。これらの愛の神々は放縦であったのと同様にむごくもの存在でもあった」

(訳を付しての引用部はここまでとする)

以上でもってアフロディテ・ヴィーナス(ギリシャ・ローマの金星の象徴神格)とイシュタル・イナンナ(古代メソポタミアの金星の象徴神格)が結びついていることの典拠となした。

本段ではギリシャのアフロディテ(ローマのヴィーナス相当存在)が長らくもメセポタミア圏では古代シュメールの女神イナンナ(時代下ってのアッカド期におけるイシュタル相当存在)と同一性帯びての存在であるとの見立てがなされてきたとのことを取り立てて問題視している(:ちなみに上にてはルネサンス期の著名絵画『ヴィーナスの誕生』(ボッティチェリ作)も視覚的訴求のために挙げることとした)。

ここで振り返るが、ローマ・ギリシャの多くの女神らについて彼女ら諸々の女神らをして

[元来は一なる存在の別相]

であると看做す風が「ローマ期より」存在しているとの指摘をなしてきたのが本稿である(:ルキウス・アプレイウス『黄金の驢馬(ろば)』、テキスト伝存するローマ期の小説にての記述を引き、ペルセポネやダイアナ(アルテミス)らといった女神らが[エジプトより伝来のイシス]を基軸にしての同一性存在であったとの認識があったことを本稿では先に ―出典(Source)紹介の部94(3)にて― 指摘している)。

そのような女神らの同一視風潮の中に

[ペルセポネと同一存在と受け取られているその母神デメテル(ペルセポネとの元来にての同一性指摘が穀物の成長サイクルとの兼ね合いで指摘されている穀物神)やペルセポネとの質的一致性を帯びている女神ヘカテらと[アフロディテ](ここにて問題視しているとの惑星・金星との照応関係が古来指摘されてきたとの女神)との同一視]

とのもの「も」含まれているとのことが現実にある。

同じくものことを示す出典を(出典(Source)紹介の部94(6)からの再引用をなすとして)繰り返し挙げることとする。

(直下、 The Golden Bough Studies in the History of Oriental Religion Part IV: Adonis Attis Osiris.Vol. 1 of 2のうちの § 8. Cilician Goddesses[キリキア地方(キリキアは現トルコ南部の地中海に面した地域を指す)の女神達]の節よりの「再度の」抜粋をなすとして)

We may suspect that in like manner the Sarpedonian Artemis, who had a sanctuary in South-Eastern Cilicia, near the Syrian border, was really a native goddess parading in borrowed plumes. She gave oracular responses by the mouth of inspired men, or more probably of women, who in their moments of divine ecstasy may have been deemed incarnations of her divinity. Another even more transparently Asiatic goddess was Perasia, or Artemis Perasia, who was worshipped at Hieropolis-Castabala in Eastern Cilicia.The extensive ruins of the ancient city, now known as Bodroum, cover the slope of a hill about three-quarters of a mile to the north of the river Pyramus.

[ . . . ]

Only the wandering herdsmen encamp near the deserted city in winter and spring. The neighbourhood is treeless; yet in May magnificent fields of wheat and barley gladden the eye, and in the valleys the clover grows as high as the horses' knees. The ambiguous nature of the goddess who presided over this City of the Sanctuary (Hieropolis) was confessed by a puzzled worshipper, a physician named Lucius Minius Claudianus, who confided his doubts to the deity herself in some very indifferent Greek verses. He wisely left it to the goddess to say whether she was Artemis, or the Moon, or Hecate, or Aphrodite, or Demeter. All that we know about her is that her true name was Perasia, and that she was in the enjoyment of certain revenues.

(訳として)

「我々(注:ジェイムズ・フレイザーを含む大学研究者ら)は往時、シリアとの境界部界隈の南東キリキアにて聖域を持っていたサルペードーンのアルテミスという女神は本当のところ、

[他から借り物の羽毛を纏ったうえで存在誇示しているとの土着の女神]

なのではないかとの疑いを持っていた。

(往古、)[神聖なる恍惚の瞬間]が同女神(サルペードーンのアルテミス)の神性の顕現になっていると見たとの筋目の啓示を受けての男らの口を通じ、あるいは、女らの口を通じて同女神は託宣をなしていた。

他のよりもって浸透を呈していたとのアジア(トルコ界隈)の女神は[ペラシア]という女神、[アルテミス・ペラシア]となり、彼女は東部キリキア地方にてのヒエロポリス・カスタバラにて崇拝を受けていた。(そのCastabala界隈、)ピュラモス川の北方よりおよそ4分の3マイルの丘陵部斜面を覆う格好で現在、ボドロウムとして知られる古代都市の広大な遺構が存在している。

・・・(中略)・・・

いまや流浪の牧夫らだけが春および秋にて放棄されたその都市(の遺構)に野営している。近傍には樹木とてなく、だが、五月には大麦および小麦が広大な野を覆って眼福を施しもし、峡谷にてはクロ-バーが馬の膝の部に達するまで成長する。その聖域ヒエロポリスとしての(遺構と化した)都市を統べていた女神の[曖昧多義的なる性質]については困惑を呈していた崇拝者の一人、ルキウス・ミニウス・クラウディアヌスという医者 ―神たる女神自体に対するものとして幾分無関心さ呈したギリシャ語の詩歌にて疑義示しているとの人物― によって打ち明けられている。同人物は賢明にも女神につき

[彼女はアルテミスなのか、月(の女神)、あるいは、ヘカテ、あるいはアフロディテあるいはデメテルなのか]

との言を残しているのである」

(訳を付しての引用部はここまでとする ―※― )

(※上の再引用部では[ヘカテ][デメテル][アルテミス][アフロディテ]の一致性に関する同一性認識がローマ期の人間にあったことが記されているわけであるが、そこに見る[ヘカテ][デメテル][アルテミス][アフロディテ]のうち[ヘカテ][デメテル]は濃厚に[ペルセポネ]との結びつきを指摘できる存在となっており(本稿の先の段、出典(Source)紹介の部94および出典(Source)紹介の部94(3)を包摂する解説部にて詳述)、同文に先述なしているところとして[アルテミス(ダイアナ)とペルセポネの(渡来神イシスを介しもしての)同一性]もローマ期の小説『黄金の驢馬(ろば)』や近代人の神話研究家トマス・ブルフィンチの著作にて言及されていることである(出典(Source)紹介の部94(3)および出典(Source)紹介の部94(6)を包摂する解説部にて言及)。 それがゆえに ―古来往古にての[宗教]という懐疑主義的であることを拒否した・辞めた、あるいは、甚だしくは基本的なことからして自分で考えることを拒否した・辞めたとの向きらの脳の認識のなしかたを規定する[固定化幻像の押しつけ体系]にあって― (上の『金枝篇』からの引用をもってして)[アルテミス]を介しての[アフロディテ]と[ペルセポネ]の質的連続性もが示唆されるところとなる。

まとめれば、

[デメテル(⇔ペルセポネ)とアフロディテの[一なる存在としての関係性]への言及]

[ヘカテ(⇔ペルセポネ)とアフロディテの[一なる存在としての関係性]への言及]

[アルテミス(ローマ期古典『黄金の驢馬』によれば[一なる女神としてのイシス]のペルセポネらと同様の体現存在)とアフロディテの一なる存在としての関係性への言及]

が古人に由来するところとしてなされているとの式が上の『金枝篇』よりの引用部にあっても見てとれる)

上もて

[ペルセポネとアフロディテとの間からして質的一致性の問題が観念されるところである]

とのことの出典とした。

ここまでの流れにて、である。[ペルセポネ]と[イシュタル]の間には次のような関係性が成立していること、そのことにまつわっての典拠を遺漏無くも示してきたことになる。

・[ペルセポネ]と[シュメールの女神イナンナ(アッカド名イシュタル)]は双方共に冥界下りをなした存在である。

・[ペルセポネ]と[シュメールの女神イナンナ(アッカド名イシュタル)]は双方共に[植物神としての「死と再生の神」として同一視されるだけの縁起が伴っているとの存在]を愛人化している女神らでもある(具体的には[植物神としての「死と再生の神」たるアドニスという神およびタンムズという神をそれぞれに愛人化している女神ら]として知られている ―ペルセポネとイナンナは[同一の存在と見做されてもいる神ら(アドニスとタンムズ)]を愛人としている冥界下りをなした女神らでもあると記号論的には述べられるようになっている― )。

・シュメールの女神イナンナは

[金星の体現存在]

[愛の女神]

としてギリシャ神話の[アフロディテ]という女神(そして、そのローマ版たるヴィーナスという女神)と縁起由来を一とする神であるとの言説がかなりもって昔から存在している。

また、[ペルセポネ]に関して「も」同女神が[アフロディテ](ヴィーナス)といった女神と同一の存在である(一なる存在の別相である)との申しようが古人に由来するところとして存在している。

(長くもなっての順次段階的なる指し示しをなしての出典(Source)紹介の部97はここまでとする)

以上、ペルセポネとイナンナ・イシュタルの接合性、すなわち、

・[ペルセポネ]と[シュメールの女神イナンナ(アッカド名イシュタル)]は双方共に冥界下りをなした存在である。

・[ペルセポネ]と[シュメールの女神イナンナ(アッカド名イシュタル)]は双方共に[植物神としての「死と再生の神」として同一視されるだけの縁起が伴っているとの存在]を愛人化している女神らでもある(具体的には[植物神としての「死と再生の神」たるアドニスという神およびタンムズという神をそれぞれに愛人化している女神ら]として知られている ―ペルセポネとイナンナは[同一の存在と見做されてもいる神ら(アドニスとタンムズ)]を愛人としている冥界下りをなした女神らでもあると記号論的には述べられるようになっている― )。

・シュメールの女神イナンナは

[金星の体現存在]

[愛の女神]

としてギリシャ神話の[アフロディテ]という女神(そして、そのローマ版たるヴィーナスという女神)と縁起由来を一とする神であるとの言説がかなりもって昔から存在している。

また、[ペルセポネ]に関して「も」同女神が[アフロディテ](ヴィーナス)といった女神と同一の存在である(一なる存在の別相である)との申しようが古人に由来するところとして存在している。

とのことを指し示してきたことになるわけだが、これより

「何故、そのような指し示し ―ギリシャの冥界の女王ペルセポネとシュメールバビロニアのイナンナ・イシュタルの間に横たわる多重的一致性にまつわっての指し示し― をなしたのか」

の話に入る。

その点、

「イナンナ・イシュタルについては[金星の象徴化存在]として、および、その他の意味合いで[悪魔の王ルシファー]との「純・記号的」なる接合性・同一性を多重的に指摘可能な存在となっており」(典拠となる部について出典番号を込みに続く段にて[再言及]するところとなるが、それは[属人的主観が問題にならぬこと]である)

「上の伝での接合性・同一性 ―[イナンナ・イシュタル⇔悪魔の王との記号論的接合性・同一性]― の環には[ペルセポネ]も関わることとなり」(直近までの指し示しもこちらの点に関わる)

「といったことと[[ペルセポネ]と[シリウス]および[シリウスBの体現存在と同定されもするケルベロス]との接合性]及び[[シリウスB]と[ブラックホール理論開闢史]との接合性]及び[ヘラクレス12功業との多重的関係性を呈しているダンテ『地獄篇』、同『地獄篇』に登場するヘラクレス第12功業捕縛対象であったケルベロス状の似姿を呈するルチフェロ(ルシファー)とブラックホールの「奇怪なる」接合性]らのことを複合顧慮すると、(問題となる接合性「ら」の基本たるところは先の段までにて順序立てて解説してきたところだが、再度の振り返り表記を続いてなすとして)、[ブラックホールを環の中心に置いての多重的関係性]もが「多角的・多重的に」指し示されるようになってもいる」

とのことが問題になる。

非常に[奇矯]かつ[複雑]なる話ではありはする。だが、

「奇矯なることは真実性を否定するうえでの[必要条件]にも、況や、[十分条件]にもならぬであろう」

と断ったうえで、そして、

「複雑なる話でも要素要素に分解すれば、多くの人間に ―(理解しようとする意思の力が、そも、あるのか否かがネックなのであるが)― 理解可能な呈示の仕方が可能との観点を重んじてのものが本稿である」

と述べたうえで、表記のことらについて以下、煮詰めていくこととする。

まずは

「イナンナ・イシュタルについては[金星の象徴化存在]として、および、その他の意味合いで[悪魔の王ルシファー]との「純・記号的」なる接合性・同一性を多重的に指摘可能な存在となっており」(典拠となる部について出典番号を込みに続く段にて[再言及]するところとなるが、それは[属人的主観が問題にならぬこと]である)

「上の伝での接合性・同一性 ―[イナンナ・イシュタル⇔悪魔の王との記号論的接合性・同一性]― の環には[ペルセポネ]も関わることとなり」(直近までの指し示しもこちらの点に関わる)

「といったことと[[ペルセポネ]と[シリウス]および[シリウスBの体現存在と同定されもするケルベロス]との接合性]及び[[シリウスB]と[ブラックホール理論開闢史]との接合性]及び[ヘラクレス12功業との多重的関係性を呈しているダンテ『地獄篇』、同『地獄篇』に登場するヘラクレス第12功業捕縛対象であったケルベロス状の似姿を呈するルチフェロ(ルシファー)とブラックホールの「奇怪なる」接合性]らのことを複合顧慮すると、(問題となる接合性「ら」の基本たるところは先の段までにて順序立てて解説してきたところだが、再度の振り返り表記を続いてなすとして)、[ブラックホールを環の中心に置いての多重的関係性]もが指し示されるようになっている」

とのことらについて、

「イナンナ・イシュタルについては[金星の象徴化存在]として、および、その他の意味合いで[悪魔の王ルシファー]との「純・記号的」なる接合性・同一性を多重的に指摘可能な存在となっている」

とのことの指し示しをなすこととする。

(:イシュタルとルシファーの質的同一性については本稿の先の段に、出典(Source)紹介の部48および出典(Source)紹介の部49を包摂する部にても解説を講じてきたところである。

すなわち、(「再度の」話をなすところとして)

[ルシファーは[エデンの林檎の園にての誘惑]と関わるとキリスト教教義体系上では語られている存在ではあるが(e.g.ミルトン『失楽園』に見る筋立てなど)、そうもしたルシファーと結びつく存在としてイシュタルという存在が[金星の体現存在]にして、なおかつ、[ギリシャのアフロディテ(ヴィーナス)の質的同等物]となっていることからして問題となる(とのことがある)。 ギリシャ神話の体系にあっては[トロイア崩壊と結びつく[黄金の林檎]の取得を争っての美人コンテスト]にてトロイア王子パリスに[ヘレン(トロイア戦争を引き起こした絶世の美女)]を与えたのがアフロディテ(ヴィーナス)であるとの神話・伝承上の流れが存在しているわけだが、そのように[トロイア崩壊の原因たる黄金の林檎と絶世の美女ヘレン]と結びつけられてのアフロディテ、イシュタルとの接合性が語られる女神アフロディテやりようと関わる[黄金の林檎]というのは[エデンの園の禁断の果実(林檎とも)]と記号論的に多重的に結びつくものとなっているとのことがあるからである (:[ルシファー←(同質性)→イナンナ・イシュタル]、[イナンナ・イシュタル←(メソポタミア神話と関連付けられての後発のギリシャ神話のありよう)→アフロディテ]、[アフロディテやりように見る黄金の林檎←(記号論的類似性)→ルシファー比定物たる蛇のやりように見るエデンの禁断の果実]との式での[関係性の環]が成立しているから問題になる) ]

との文脈にて、である。

その点については同じくもの摘示をなしている部を振り返って確認なすのも読み手にとり手間がかかることとも判断、「再度の」内容紹介を部分部分端折りながらなしておくこととする)

それにつき、

[イナンナ・イシュタルが[金星の体現存在]としてローマの神格ヴィーナス(ギリシャ期の美の女神アフロディテのローマ版がヴィーナスである)と接合している]

とのことについては(最前、つい先ぞの出典(Source)紹介の部97にも同じくものことを入れ込んでの解説をなしていたため)繰り返す必要もないか、と思う(ので典拠紹介をそちらに譲る)。

ここでは

[イナンナ・イシュタルは[金星の象徴化存在]として、および、その他の意味合いで[悪魔の王ルシファー]との接合性・同一性を帯びている存在である]

とのことについての(再度の)指し示しを重点的になすこととする。

同じくものことに関しては

[サタンとの名前でより広くも知られるキリスト教教義体系にあっての悪魔の王ルシファーが金星と深くも結びつけられてきたとの事情がある]

とのことより言及をなす。

(ルシファーが金星の体現存在であることは本稿の先の段でも言及なしていることではあるのだが、(確認も兼ねて)出典を下に再掲する)

(直下、 Project Gutenbergのサイトにて全文公開されているとのブリタニカ百科事典第11版、 Encyclopaedia Britannica, 11th Edition, Volume XVII, Slice 1 のLUCIFERにまつわる項目より(本稿出典(Source)紹介の部54で引いていたところを)再度の原文引用をなすとして)

LUCIFER (the Latinized form of Gr. φωσφόρος, “light-bearer”), the name given to the “morning star,” i.e. the planet Venus when it appears above the E. horizon before sunrise, and sometimes also to the “evening star,” i.e. the same planet in the W. sky after sundown, more usually called Hesperus (q.v.). The term “day star” (so rendered in the Revised Version) was used poetically by Isaiah for the king of Babylon: “How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations” (Is. xiv. 12, Authorized Version). The words ascribed to Christ in Luke x. 18: “I beheld Satan as lightning fall from heaven” (cf. Rev. ix. 1), were interpreted by the Christian Fathers as referring to the passage in Isaiah; whence, in Christian theology, Lucifer came to be regarded as the name of 104 Satan before his fall. This idea finds its most magnificent literary expression in Milton’s Paradise Lost. In this sense the name is most commonly associated with the familiar phrase “as proud as Lucifer.”

(日本語表現に適合するように訳なしての拙訳として)

「LUCIFERとは

[φωσφόρος,[光を運ぶ者]との意のギリシャ語のラテン語表記]

となり、[明けの明星](モーニング・スター)、すなわち、

[日の出前に東の地平線の上に現われるとの金星]

に与えられての呼称、あるいは、しばしばもって、同様に金星、日没前に西の空に現われるとの[宵の明星](こちらは通例、ヘスペラスと呼ばれるところのもの「とも」なる)に与えられての呼称となっているとの語である。

同語、[デイ・スター](明けの明星)はバビロンの王によるやりようにまつわるところで(改訂訳版聖書に収録のその部にて記述されているように)旧約聖書イザヤ書にて

”O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which

didst weaken the nations”「黎明の子、明けの明星(Lucifer)よ、あなたは天から落ちてしまった。もろもろの国を倒した者よ、あなたは地に倒れてしまった」

と述べられているようなところの存在となり(オーサライズド・バージョン=欽定訳聖書イザヤ書14章12節)、そうした書かれようと[ルカによる福音書]第10章18節にあってのキリストによる言葉、

“I beheld Satan as lightning fall from heaven”「彼らに言われた、「わたしはサタンが電光のように天から落ちるのを見た」」

との文言(そちらについてはRev. ix. 1すなわち、レベレーション(Apocalypsis)『黙示録』第9章第1節をも参照のこと)との兼ね合いでキリスト教教父らに解釈されてきたところ、そして、キリスト教神学で解されてきたところとして、(同じくものルシファーという語は)

[堕天の前にあってのサタンの名称]

へとなったとのものでもある。

この観点はミルトンの『失楽園』にて最も壮麗なる文学的表現を見ているところのものとなり、そこより同語(ルシファー)はよく知られたフレーズ、“as proud as Lucifer.”「ルシファーよろしく高慢な」とのフレーズと巷間にて最もそうもなされているところとして関連づけられるようになったとのものである」

(訳を付しての引用部はここまでとする ―※― )

(※その点、上にてのブリタニカ百科事典原文にて言及されている旧約聖書(『イザヤ書』)と新約聖書(『ルカによる福音書』)の日本語訳の部だけは日本聖書協会による1954年改訳版日本語聖書 ―オンライン上にてPDF版が広くも流通しているとの日本語訳聖書― の文言をそのまま利用することとしたこと、断っておく。また、「ちなみに」だが、ここにて引用元としたとの第11版ブリタニカ百科事典であるが、その通用性が極めて高いとのものともなり、(以下、現行にての和文ウィキペディア[ブリタニカ百科事典第11版]項目の記載を掻い摘まんで原文引用するところとして)ブリタニカ百科事典第11版は、1910年から1911年にかけて発行されたブリタニカ百科事典の11番目の版で、全29巻からなる20世紀初頭の知識の集大成である。製作には当時の著名な研究者や、後に有名になる執筆者が多数参加している。また、この版は現在、米国で著作権の保護期間を経過しパブリックドメインになっている

(引用部はここまでとする)とのものとなっている)

以上のようにルシファーについてはイナンナ・イシュタル、そして、アフロディテと同様、金星の体現存在であるとされている(尚、英文Wikipedia[Lucifer]項目の冒頭部直下の箇所にも Later Christian tradition came to use the Latin word for "morning star", lucifer, as a proper name ("Lucifer") for Satan as he was before his fall.[17] As a result, "Lucifer has become a by-word for Satan in the Church and in popular literature",[3] as in Dante Alighieri's Inferno and John Milton's Paradise Lost.

「キリスト教伝統的解釈はラテン語にて明けの明星を指すものとして用いられていたルシファーをして地に落ちる前のサタンを指すものとして用いるようになっていた。結果、ルシファーは教会およびダンテ・アリギエーリの『地獄篇』やジョン・ミルトンの『失楽園』のような著名古典にてサタンの別称として用いられてきた」との通俗的理解が記されているとおりである)。

さらに再度の引用を続ける。

(直下、 UNIVERSITY OF NEBRASKA STUDIES IN LANGUAGE, LITERATURE AND CRITICISM Number 2と付されての Project Gutenbergのサイトにて公開されているネブラスカ大学所属の学究( Florence Grimmとの人物)がものした ASTRONOMICAL LORE IN CHAUCER(1919)との著作、『チョーサー(カンタベリー物語の作者の14世紀詩人ジェフリー・チョーサー)に見る天文上の知識』とでも訳すべき著作より(出典(Source)紹介の部49にて引いていたところを)再度の引用をなすとして)

Of all the planets, that most often mentioned by Chaucer is Venus, partly, no doubt, because of her greater brilliance, but probably in the main because of her greater astrological importance; for few of Chaucer’s references to Venus, or to any other planet, indeed, are without astrological significance. Chaucer refers to Venus, in the classical manner, as Hesperus when she appears as evening star and as Lucifer when she is seen as the morning star

(訳として)「チョーサーに言及されている全ての天体の中で最も多く言及されているのは疑いもなく[ヴィーナス](金星)であるとのことがあり、その理由については、金星の輝度の高さ、しかし、主たるところではその天文学における重要性にある(と解される)。チョーサーの[ヴィーナス](金星)への言及、そして、他の天体への言及のどれをとっても本然的に天体に重きを置いてのことなくして成り立つようなものではない。チョーサーが[ヴィーナス](金星)に言及するとき、そのやりようは古典的なところに従っており、金星が[宵の明星](イブニング・スター;夕闇にて見受けられるとの金星似姿)として現われての折には[ヘスペロスHesperus]として金星につき言及し、金星が[明けの明星](モーニング・スター;明け方にて見受けられるとの金星似姿)として認められるときには[ルシファーLucifer]と言及していた」

(訳を付しての引用部はここまでとしておく ―※― )

(※本稿にての出典(Source)紹介の部54(3)でも解説したことではあるが、旧約聖書内のイザヤ書物14章12節以下にみとめられるくだり ―「オンライン上よりダウンロードできる」との分かりやすい章節番号が付されている邦訳版PDF版電子版聖書(日本聖書協会)よりも労せず確認できるとのくだり― が[金星=ルシファー=悪魔]の典拠とされてきた件については

「天より落とされた存在としての明けの明星」(イザヤ書物14章12節)

「陰府(よみ)に落とされ穴の奥底に入れられた存在」(イザヤ書14章15節)

「国々を動かし世界を荒野のようにし、その都市を壊し、捕らえた者たちを解き帰さなかった存在」(イザヤ書14章16節-17節)

「つるぎで殺され存在に覆われ踏みつけられた死体のように穴に下る存在」(イザヤ書14章19節)

との表記がそこにて認められるからである。

バビロンの暴虐とされるものの絡みでその部しか ―有名どころとして― 聖書それ自体の中では[明けの明星(金星)]を悪魔の中枢存在たるサタンと比定する上での論拠となるところがないとのことになっているとされているのだが(そうした中で現実にキリスト教会はルシファーこと明けの明星を悪魔の王としてきたとの経緯がある)、そちら『イザヤ書』該当部については中近東の異教神(旧約聖書を奉じていた一神教たるユダヤ教からみたうえでの異教神)たる[アッタル]という神(ウガリットの明けの明星と結びつく神)を指すのではないかとの理解「も」なされており、和文ウィキペディア転じて同様に誰でもオンライン上より即時確認できるとの英文Wikipedia[Lucifer]項目にあってはそちら方向での理解に基づいての記載がなされている ――原文引用をなせば英文Wikipedia[Lucifer]項目にて Mythology behind Isaiah 14:12[イザヤ書14章12節の背景にある神話]と振られた節にあっての In ancient Canaanite mythology, the morning star is pictured as a god, Attar, who attempted to occupy the throne of Ba'al and, finding he was unable to do so, descended and ruled the underworld.

「古代カナン地方神話にあって明けの明星はアッタルという神、バアルの玉座を奪おうとして、それが出来ぬことがわかって、冥界に下り、そこを統治したとの神と結びつけられている」との言及がなされているところである―― )

以上をもって悪魔の王ルシファーが

[惑星の金星と関係する存在]

となっていることへの(再度の)言及となしたが、

[続けて摘示するところの観点]

よりそうした悪魔の王ルシファーがイシュタルらと結びついていると述べられもするところとなっている。