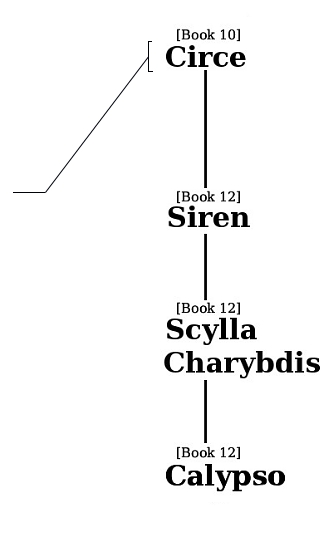

ホワイダニット(何故、そうもしたのか)に関わる点として考えられる事柄らにまつわっての分析 (まずもってのこととしてオメガ・ポイント理論に着目しもした場合、何が問題となるのかについて指摘する)

(前頁にあっては「フランク・ティプラー著述 The Physics of Immortality : Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead『不死の物理学:現代の宇宙観、神、そして死者の復活』に具現化している「普通では説明がなしがたいような」先覚性とはいかようなることか」とのことについて解説を加えてきたわけではあるが、の上でのこととして、)

直前までの説明では細部についていささか説明不足のきらいがあったかもしれないとも思う。

であるから、 ―フランク・ティプラーの申し分に見る異様なる先覚性が何たるかについてよりもって明確化させて示すべくも―

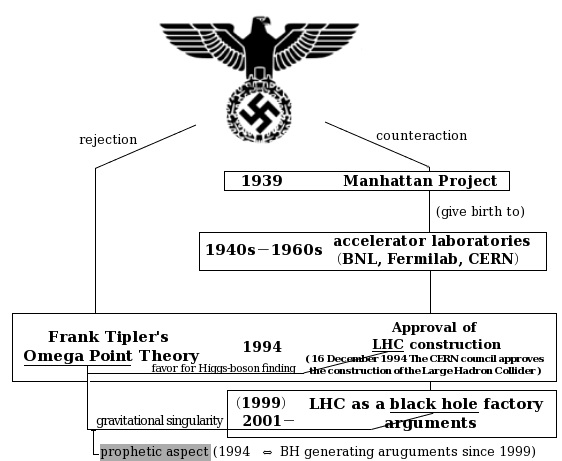

[LHCのブラックホール生成問題にまつわる時系列]

と

[ティプラーのオメガポイント理論の特性]

とを以下、併記してみてみる。

そちら表記でもってティプラーの言いようが[悪い意味での先覚性]をも帯びていること、理解なせることか、とは思う。

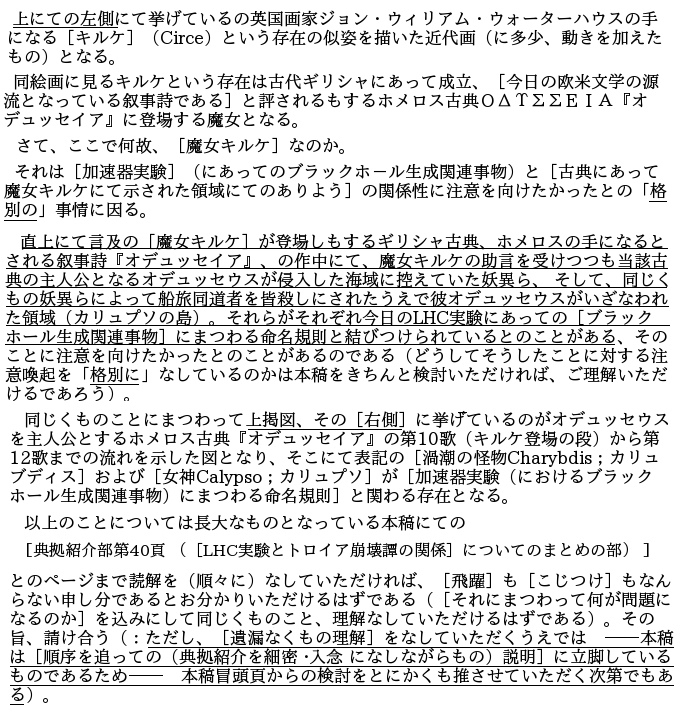

[LHCのブラックホール生成問題にまつわる時系列] (本稿の前半部、出典(Source)紹介の部1から出典(Source)紹介の部5を包摂する解説部にてひたすらに出典に依拠して示してきた科学界発表動向のありようとして)

1999:同年、ブルックヘブン加速器研究所が運転開始しようとしていた加速器RHICによるブラックホール生成の可能性について市民運動家である Walter Wagnerが問題視しだす (ワグナーはスティーブン・ホーキングの[原初宇宙における状況説明]から[加速器の極小領域へのエネルギー集中投下による原初宇宙の近似的状況の再現]はブラックホールの生成をも意味するのではないかと疑義を呈しだした)。 その際、後にノーベル賞を受賞することになった科学者らを含む「複数」加速器機関よりの公衆及び行政機関に対する状況報告文書ら ―ブルックヘブン国立加速器研究所の Review of Speculative "Disaster Scenarios" at RHICと題されての文書およびCERNの Will relativistic heavy-ion colliders destroy our planet?と題されての文書― では

[今後ありうべき加速器にあってはどの加速器もブラックホールはなしえない]

との明言がはきとなされていた ――案件分析をなした米国法学者文書の THE BLACK HOLE CASE: THE INJUNCTION AGAINST THE END OF THE WORLDより In 1999, when questions floated in the media about accelerator-produced

black holes, physicists issued an assurance that no particle collider in

the foreseeable future would have enough power to accomplish such a feat.

「1999年、加速器製ブラックホールについての疑問がメディアに浮かんできた折、物理学者らはそのような業(わざ)をなしうるのに十分な力を有した[予見しうる未来にあっての加速器]は存在しないとの保証を発した」との記述を先に引用なしているとおりである―― (※同じくものことについては[ブラックホール人為生成が加速器によってなされるといった主張はpipedream(阿片や大麻の酩酊者の盲覚・妄言)の類である]との書きようが加速器実験実施機関ブルックヘブン国立加速器研究所の公式報告書 Review of Speculative "Disaster Scenarios" at RHICではなされている(本稿でも当然にその部を原文引用している)。 粒子加速器のブラックホール生成可能性をはじめて問題視しだしたとの節ある向き、ウォルター・ワグナーが[世の中にそういうものが横溢しているところの[下らぬ狂人]crackpotの一人]であると強くも印象づけたいのかといったかたちでそういう明言が公式報告書でなされてきたわけである。また、そうした愚弄めかした書きようを伴っての明言がなされていたのにはひとつに[プランク・エネルギー Planck Energyの極小領域への投入の実現不可能性](先述)が理由となっていると解されるようにもなっている)。

2001:1998年に呈示されたADD理論( ADD Model )を顧慮しての視点としてLHCらが将来的に[ブラックホール]を生成する可能性がある ―通年にして数百万個の「安全な」「即時蒸発する」ブラックホールを生成する可能性がある― との複数論稿が同2001年より米国の複数物理学者らより発表され、それら内容がメディアに取り上げられるなどし、物議を醸すことになる(プランク・エネルギーを極小領域に投入せずとも遙かに下回るテラエレクトロン・ボルト ―蚊が飛翔するに等しい運動エネルギ― の蚊の一兆分の1の領域への投入でブラックホール生成がなされうるとの観点が新規理論より呈示されだした)。

2003:同年、粒子加速器LHCの運転開始に先駆けもし、先行する2001年よりの動向を受け、LHCを建設中であったCERNが

「従前のブラックホール生成否定の状況とは事情が(理論の発展動向から)変わりもし、ブラックホールは生成されうると見られるようになった」

との公衆及び行政機関に対する状況報告文書を発表することになった(本稿にて事細かに原文引用なしているとの報告書タイトルは STUDY OF POTENTIALLY DANGEROUS EVENTS DURING HEAVY-ION COLLISIONS AT THE

LHC)。 そちら報告書の中で主として呈示されていたブラックホール生成問題に対する安全性論拠は[ホーキング輻射による生成ブラックホール蒸発]であった。

2004:同2004年、ホーキング輻射の発現可能性、すなわち生成されうる大量の極微ブラックホールらの即時蒸発の可能性にそれ専門の物理学者が疑義を呈し出す(ホーキング輻射を専心して研究なしていた一線の物理学者であるウィリアム・ウンルーという向きよりホーキング輻射の発現は[開かれた疑問]に留まるとの見解が呈され出す)。

2008:同年、LHC実験開始に先立ち、LHC運営元のCERNを代表する科学者らより、

「生成されうるブラックホールは即時蒸発しないかもしれないが、(宇宙線にて生成されうるそれとの対比研究から)いずれにせよ成長に天文学的時間を要するとの安全無害なるものである」

との筋立ての論稿 (俗に発表者の頭文字をとって GM Paperなどと呼称される Astrophysical Implications of Hypothetical Stable TeV-scale Black Holes) が最も確度高いものであるとしてリリースされる ―※CERNの安全性論拠の変転については本稿前半部で解説しきれてなかったところを本稿の出典(Source)紹介の部110(6)にて解説している― 。

2008:同9月10日、極微ブラックホールらが生成されれば、それはそれで科学の進歩に資するとの観点でもってLHC実験が開始を見る。

(以上のような年表を事細かに挙げもしているとの筆者にまつわっての余事記載として: 因みに本稿筆者は[常識]の世界での訴求「にも」注力なそうとして ―(「[常識]の先にあるのは[死]だけである.であるから、最終的には[常識]は(その場でやりとりなしても)部分的に崩壊させねばならぬ、[虚偽の歴史]には[真実]を指摘するとのかたちでピリオドを打たねばならぬであろう」との視点(そして思想)を有しているとの身ながらも[常識]の世界での訴求「にも」注力なそうとして)― 国内で訴求の用に供するためだけに権威の首府 (履歴事項全部証明書を取って見て驚かされたことに[資本金1兆円]にまで達しているとの独立行政法人としての東京大学、その「一部」としての名目でやっている権威の首府たる国際的研究機関) に彼らが国内外で推進しているLHCとの絡みで行政訴訟を提訴なしたりもした (法律上の争訟、すなわち、[訴訟]の領域へと持っていくには法を適用して法に照らしあわせて法律上の権利義務関係を確定するとの要件が満たされねばならぬとのことがある中、[実験に公金でもってして関わる公的機関が国民に対する(法の定めた)説明責任の問題に背馳(はいち)した]との明文でもってして彼らを ―我ながら姑息なことをする、とは思っていたのだが― 無理矢理法廷に引きづり出した)。

の際、

「[LHCにまつわるリスクのやりとり文書]は[リスクやりとり不在]のために保持されていない」

などと法廷で馬鹿な(としか表しようがない)とのことを「当初」主張していたとの国内の権威の首府たる実験機関(CERNにてLHCのリスク検討をなしているSPCという委員会組織にも人脈として根深くも通じている実験機関にして国内の国際的加速器マフィアの一大支部となっているとの機関でもある)の代理人たる弁護士らに対して、

「あなたがたはどうしてそうした欺瞞が平然となせるのですか.税金の出所となっている国民に対する義務に背馳するところ、甚だしいでしょう」

と2012年に遡る同行政訴訟の法廷にて

[現実に存在しているブラックホール生成について扱った当該研究機関関係者の手になる文書]

を書証として提出したりしながら「極めて常識的に」非を鳴らしてきもした人間がこの身ともなるのだが (そうもした訴訟を巡る経緯 ―(後にグローマー拒否との概念から公開義務の対象となる組織的文書は存在していないにリスクにまつわってのやりとりが存在していないとの言い分から被告主張内容が変遷したりとある種、異様なる応対がなされていた訴訟を巡る経緯)― については本稿にての前半部に多少細かくも[差し障りない範囲]で解説なしている)、 といった身の上として、筆者は

[加速器実験を巡る史的経緯]

についてかなり詳しくもなっていると断っておく。

尚、この世界ではそうした訴求活動をやると[紛い物]らに近付かれ囲まれることともなり、また、メインストリートサイドの住人ら(筆者の係累縁者もそうしたものばかりであるとの社会の良き構成員)よりは[総好かん]を食うとの式で[徹底無視]されることともなり (昨今では秘密保護法案について異議異論を呈するとの式を[ポーズ]として取るとのことをやっているも、現実には[種族の存続問題に関わる本質的なこと]には一切合財、目を向けぬとのメディアなどには「小僧が万引きをした程度の事件か」程度にそもそも存在「しない」ことにされ;[問題の最も手っ取り早い解決方法は対象が存在しないと見なすことである]との式をとられることになり)、 他面、[相応の向き]らを集めて動かしている節ある宗教団体の関係者らには嫌がらせ(e.g.嫌がらせ電話)を圧力・反作用としてなのか「執拗に」なされることになった、そういうことがあるのを自身の経験に基づいて「ここでの記述とてもが他の心ある人間に役立ててもらえれば」との観点で書いておく (本文書の流布を妨げるような情報封鎖がなされずに、かつ、自分で物事を調べる人間が本当にこのような世界にいると想定したうえで書いておく ―※因みに[救世主コンプレックス]など露も有しておらず、ただただ[危機と判じられる状況での自身および守りたい者らの生き残りを期している一個の人間]として同文に[状況理解]を求めたくも書いておくが、[LHCにまつわる問題点]については[愚にも付かぬ「属人的」印象論]であるがために何かを変える可能性(潜在力)が[ゼロ]を出でぬような論調 (ツイッターやフェイスブックに見るそれ程度のクオリティにて(思考の幅と深度の面で)[程度の低さ]が即時に窺われるとの門外漢が[ご意見番]を気取っている、そういったようなものとしての[「属人的」印象論]らに見る論調) を越えて「常識的」かつ「具体的に」批判をなそうとする、非を鳴らそうとする人間とて少なくとも国内では「まったくもって見受けられず」 (現時点で把握するところでは長期間続いた裁判を提訴したのも遺憾なことに私が[最初]にして[唯一]の人間でもある)、 海外批判者らやりようも(本稿にての出典(Source)紹介の部17から出典(Source)紹介の部17-5で呈示しているような)[「一般論としての」固有の欠陥]を伴っていると指摘できるようになってしまっている、それが[この世界]のありようである(:[矯激さ][神秘主義的側面]を本稿「では」前面に押し出したくはないので「比喩と受け取ってもらっても構わない」と申し添えつつも述べておくが、それこそが[魂が抜け落ちたが如くの機械人間のような者達](視野角も狭く自律的思考を十分になしえるのかさえ怪しい者達)で溢れかえったこの世界の現状であるととらえらるような按配ともなっている― )

[物理学者フランク・ティプラー( Frank Tipler )が前面に出しもしていたとの論調]

1994:同年、物理学者フランク・・ティプラーが[不死を実現する機械の神][オメガポイント]の概念(従前からそこに存在していた技術的特異点の概念とも通ずる不死を実現する機械の神)についてエポック・メイキングなる著作として知られる The Physics of Immortality : Modern Cosmology, God and the Resurrection

of the Dead『不死の物理学:現代の宇宙観、神、そして死者の復活』にて目立っての訴求を公衆(幅広くもの書籍読み手)に対してなす。 その際、フランク・ティプラーは[ブラックホールの特異点]と近しき[ビッグクランチにおける宇宙終末の特異点(ファイナル・シンギュラリティ)]をしてオメガポイント実現のための手段であるとの理論を目立って前面に出している(にまつわってはティプラーのオメガポイント理論の要諦たる究極のコンピューターに親和性高いものを[ブラックホール]を利用して実現しようとの観点があることを扱っている[技術的特異点]関連の特定書籍(2005年に原著が刊行されている

The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology)の記述も見てとれ、その引用も本稿の先だっての段でなしている)。 そして、オメガポイント理論を扱った1994年初出のフランク・ティプラー著作(『フィジックス・オブ・イモータリティ』こと『不死の物理学』)の中でフランク・ティプラーはSSC(計画頓挫した超大型加速器)やLHCをして[オメガポイント実現に資するもの]と見なしての申しようをもなしている。1994年時点ではLHCやSSCが[オメガポイントを実現するが如くの特異点]を人為生成するとは(ブランクエナジー極微領域とは程遠く)論じられていなかったものの物理学者フランク・ティプラーは

[(SSCやLHCの類が発見模索するものであると当初より銘打たれていた)ヒッグス粒子の発見がオメガポイント理論を支える理論的環境を一面で示して見せる]

との観点でSSCやLHCら超巨大加速器(上掲のように2001年からようやっとブラックホール生成をなしうると考えられるに至った加速器)をして「遠未来の」オメガポイントに資するものである ―(ティプラー著作刊行時たる往時、人類には人為生成できるとは考えられなかった)ブラックホールの特異点の類、オメガポイントに通ずる究極のコンピューティングにも利用可能であると一部でされているブラックホールの特異点の類を「近々」生成するとの文脈ではなく「間接的に」「遠未来の」オメガポイントの理論を支える知識を与えてくれる(に留まるものである)― と言及しもしている。

以上の併記をもってして

第一。

オメガポイント理論にまつわってティプラーが明示している観点は「史的」側面で

[現行の加速実験実施機関の「誕生」経緯]

との[繋がり合い]が観念されるとのものとなっている。そして、その繋がり合いは本稿にて問題視してきた[予言的作品]との共通項が問題となる[繋がり合い]「とも」なっている。

第二。

上記第一の点と一緒くたに考えてこそ意をなすこととしてティプラーのオメガポイントにまつわる言いように関しては

[加速器実験機関と結びつけられてのブラックホールの人為生成問題]

「とも」(「奇怪な式で先覚的に」と受け取れるかたちで)相通ずる側面が見受けられるようになっているとのことがある。

との先述のオメガポイント理論をかぐわかしいとする二点の理由らのうちの二点目のこと、

[[加速器実験機関と結びつけられてのブラックホールの人為生成問題]と(「先覚的に」と受け取れるかたちで)相通ずる理論となっている]

とのことのからみで何が問題になるのかよりもって深くも理解いただけたのではないかと期待する。

くどくも繰り返せば、

「フランク・ティプラーは往時、ブラックホールを生成するとはおよそ考えられていなかった大型加速器をして(ブラックホール生成とは全く別なる観点で)オメガポイント理論の検証に必須なるものとしていたわけではあるも、それら大型加速器らはそうもしたティプラー申しようの後に[オメガポイント実現に直接関わりうる(この世界での究極のコンピュータの実現を約するにつながりうる)と見えもするブラックホール生成をなしうる]とまで考えられるようになっており、ティプラーの[LHCおよびSSCに対する必要性]に対する言及それ自体が

[ある種、予言的なるもの]

となっている」

とのことが当然にそうだと述べられるところとしてそこに「ある」のである。

付記としての訴求表記として

ここでは

[直上の段までにて事細かに解説なしてきたとのフランク・ティプラーの申しようを反対解釈した場合に何が問題になるのか]

とのことについて付記による訴求をなしておく。

さて、フランク・ティプラーが次のように主張していること、先立ってティプラー主著『不死の物理学』から原文引用にて示してきた。

遠未来にあってのオメガポイント実現には前提条件として[制宙権を得る(宇宙空間を幅広くリソースとして活用する)ための自己増殖機械らを撒布する必要]がある。 そして、「彼ら」機械は知的なるものとなっているために人間に見紛う存在となっている(必要がある)。 そうもした人間に等しき機械は[差別]の対象となりかねない。 人種差別の最たるものであるナチズム(のレイシズム)はそうした観点からも全否定されなければならない。 [優れた機械]を[差別]するような存在はオメガポイントには至れないのである( A rejection of racism, that is, a belief in the inherent superiority of

any group of intelligent beings ― as I showed above, a notion intimately

connected with the Eternal Return ― is also essential for the Omega Point

Theory. As I demonstrated in the previous chapter, a crucial step toward

the Omega Point is the colonization of the universe by intelligent robots,

by self-reproducing machines. Many humans (including many who should know

better) regard the creation of such people ― I call intelligent robots

“people,” because that is what they are ― with horror, and initially feel

that the creation and reproduction of such machines (people) should be

prohibited by law.

とのかたちで訳を付しながら The Physics of Immortality : Modern Cosmology, God and the Resurrection

of the Dead『不死の物理学:現代の宇宙観、神、そして死者の復活』より先に引用した記述が同じくものことを扱った部位である)。

フランク・ティプラーがナチズムにあっての優生学思想・人間に垣根を設ける差別の思想の類を取り上げもし、全否定されるべきものとしているのは上の点に留まるところではないが(ティプラーが永劫回帰思想を[ナチズムとワンセットにされての克服すべき対象]として見もし、そちらナチズムとワンセットの永劫回帰状況が特定の[物理的条件と合致しない]ことこそがオメガポイントの到来に必須の要件であると強調していることは先立って原文引用にて示してきたところでもある)、 反面もってして、人間の歴史では「醜悪極まりない」ナチズム (それが現出したマクロ・レベルの悲劇とミクロ・レベルの悲劇については直下、引用なして示すことにする) がティプラー言い分と反対の効用をもたしてきた、すなわち、ナチズムが

[オメガポイントが人間に望ましくはないかたちで実現するための「強くもの」推進材料]

として機能している節が「如実に」見てとれるとのことがある。

については ―数万余字を割きもし― 最前の段でも解説をなしてきたことである(そちらありようが何たるかについて理解が及んでいないとのことであれば、先立っての段で述べてきた[二つの理由]の内容をいま一度検討いただきたい次第でもある)。

※ナチスのもたらした結果について

ここではナチズムがいかようなものであったのかその[結果]についての一般でのまとめられようを引いておくこととする。

(直下、マクロ・スケールでナチスのやったことについての引用を和文ウィキペディア[ホロコースト]項目より引用なすとして)

ドイツによるホロコーストによって殺害されたユダヤ人は600万人以上、最多で1,100万人を超えるとされている。また同時期にナチス・ドイツの人種政策によって行われたロマ人に対するポライモス、身体障害者・精神障害者へのT4作戦、同性愛者(ナチス・ドイツによる同性愛者迫害)、エホバの証人に対する迫害などもホロコーストに含んで語られることもある。主に独ソ戦における戦争捕虜、現地住民が飢餓や強制労働による死亡者に対しても「ホロコースト」の語が使用されることがあるが、この語を他の民族にも拡大して使用することに反発する個人・団体がある。こうした広い概念でとらえた場合の犠牲者数は、九〇〇万から一一〇〇万人にのぼるとも考えられている。

(引用部はここまでとする。尚、表記にては紛らわしい記述がなされているがユダヤ人が最大[1100万人]殺されたというのは誤記と思われる。ホロコーストではソ連のスラブ人およびドイツ内の反体制派・社会的少数者および社会的弱者が組織的に殺害されていった比率が極めて高くなっており、そうもしたホロコースト全体での殺害数が1100万人程度と見繕われているとのところは正しいところであろうと見えもする一方で、である(唯一神を信ずる者らの紐帯たる宗教民族たるユダヤ系の犠牲者数については500万人との試算が最近では強くも出されている。

その点、ホロコースト全体の犠牲者については英文Wikpediaにて全体で1100万人(内、子供は100万人)との表記が次のようになされているところである ⇒ Crimes against humanity committed by the Nazi regime ( macro scale ):Between

1941 and 1945 Jews, Gypsies, Slavs, communists, homosexuals, the mentally

and physically disabled and members of other groups were targeted and methodically

murdered in the largest genocide of the 20th century. In total approximately 11 million people were killed during the Holocaust

including over 1 million children. Of the nine million Jews who had resided in Europe before the Holocaust,

approximately two-thirds were killed.

――Wikipedia[ The Holocaust ]article)―― )

(直下、ミクロ・スケールでナチスのやったことについての引用を和文ウィキペディア[ヨーゼフ・メンゲレ]項目より引用なすとして)

ヨーゼフは実験対象である囚人をモルモットと呼び、加圧室に置く、有害物質や病原菌を注射する、血液を大量に抜く、熱湯に入れて麻酔なしで手術をする、様々な薬剤をテストする、死に至るまで凍らせる、生きたまま解剖するなど、囚人達に致命的外傷を与える実験を繰り返した。

・・・(中略)・・・

メンゲレはまた、双子に特別な興味を持っていた。双子に対する実験は1944年に始まり、メンゲレの助手はプラットフォームに立ち「双子はいないか、双子はいないか」と叫び何千もの実験対象を集め、特別室に収容した。実験のほとんどは倫理を無視したものだった。当初の実験は身体を比較するだけであったが徐々にエスカレートしていき、子供の目の中へ化学薬品を注入して瞳の色を変更する実験や、人体の様々な切断、肢体や性器の転換およびその他の残忍な外科手術が行われた。他にも、2つの同じ臓器が1つの身体で正常に機能するかを確認するために、双子の背中同士を合わせて静脈を縫い合わせることで人工の「シャム双生児」を作ることを試みたが、この手術は成功しないばかりか単に悪性の感染症に罹患させただけだった。この癒着した双子は目撃の証言も多く残され、二人は痛みに泣き止まないばかりか姿があまりにも見るに耐えなかったため、手術の3日後に両親によって窒息死させられたという(モルヒネを用いたという説も存在する)。

ヨーゼフの実験対象にされ実験から生還できた囚人達も、そのほとんどが解剖されて殺害され、役に立たない実験体は処分された。双子達はヨーゼフを「おじさん」と呼び、ヨーゼフも双子の、特に少女を車に乗せて楽しげにドライブしたと言われるが、その双子達も次の週には解剖台の上に乗せられた事を側近の医師達も理解できなかったという。戦争が終結する直前に人体実験の証拠隠滅のために囚人を皆殺しにすることを試みたが、毒ガスが底をついたので解放している。この時、約3,000人の双子のうち180人が生き延びたが、後遺症や精神的ショックが後を引いた。

(引用部はここまでとする)

二点目の引用部は

[アウシュビッツで生者と死者を選り分ける選別者としての役割]

を極めて効率的にやり遂せ、常人ならばおよそ直視できぬような目を覆わんばかりの残虐実験(殊に「人工的に」[存在自体が苦痛で満ちていたシャム双生児]を造り出すなどの双子をもちいてのそれなどが有名)を執り行ったことでも知られるナチスの医学博士ヨーゼフ・メンゲレ医師、戦後も法網を掻い潜り続け、南米で老年まで生き遂せたことがよく知られているそのメンゲレのやりようを紹介した部となる。

(:メンゲレの表記のようなやりようをもってして

『馬鹿げているほどに嗜虐的だ。人間が人間に対してやるようなことではない。嘘であろう?』

と思われた向きはメンゲレ関連の著作(訳書も数冊出ている)を読まれてみるか、あるいは、たとえば、英文Wikipedia[ Action T4 ]項目に何が書かれているのか検討してみるとよかろう(ホロコースト規模を極めて過小に見積もるか、否定するとの歴史修正主義者の申しようにどこまで信が置けるかを判ずるのに先立ちそこからはじめる必要があると手前などは見ている)。

につき、

[ナチス優生学] (言うまでもないことだが、[ユージェニクス(優生学)]というのは[魂といった言葉で表されるような内面実質]の問題がなおざりにされる中で皮相的に見て[知能]・[人格]双方共に劣った者ら、ナチス親衛隊にはそういう[たいして頭もよくないうえに気位ばかりが不相応に高い]との輩が山ほどいたというが、そういう類がそれを率先してそれを説けば「よりもって」[醜悪][陋劣]になる[似非科学]でもある)

が

[自国民すらも法的手続きによらずに大量に殺していけるだけの医学的マシン(機構)]

を伴っていたことがお分かりいただけるであろう。

そうもした歴史の振り返りをなせば、そう、

[我々人間という種族がつい半世紀程(と加えて少々)前まで押しつけられていた内面のありようを示す外面的記録]

としての歴史的記録に直面すれば、

「成程、このような者達ならば何でもやるであろう....」

とご理解いただけるところか、とはおもう (因みにナチスがユダヤ人のホロコーストに手を染め出す「前に」自国民を対象におこないだしたT4作戦ことアクション・テー・フィアにて[遺伝的劣等者][精神病質者]とラベリングされたユダヤ系に限らぬドイツ国民らが「いいなりの」医療関係者らによって(見積もりによって増減するが)およそ10万人程殺されていったことが知られている ――ナチスはユダヤ系や自国内の目立っての政治的反対派や進出地域の敵性劣等人種(と見なしたスラブ系)などを組織的に殺していく前に「違法に」大量の自国のドイツ人(遺伝的劣等種と見なしたドイツ人)を公(おおやけ)から見て秘密裡に大量殺害なすとのことまでやり遂せていたことが史的事実として知られている―― )。

尚、ヨーゼフ・メンゲレの双子に固執しての「実験」については英文Wikipediaについては次のように紹介されているところともなること、付記しておく ⇒ Crimes against humanity committed by the Nazi regime ( micro scale ):

Mengele's experiments with eyes included attempts to change eye color by

injecting chemicals into the eyes of living subjects and killing people

with heterochromatic eyes so that the eyes could be removed and sent to

Berlin for study. His experiments on dwarfs and people with physical abnormalities

included taking physical measurements, drawing blood, extracting healthy

teeth, and treatment with unnecessary drugs and X-rays. Many of the victims

were sent to the gas chambers after about two weeks, and their skeletons

were sent to Berlin for further study. Mengele sought out pregnant women,

on whom he would perform experiments before sending them to the gas chambers.

Witness Vera Alexander described how he sewed two Gypsy twins together

back to back in an attempt to create conjoined twins. The children died

of gangrene after several days of suffering.

――Wikipedia[ Josef Mengele ]article―― )

ここまでにて

[フランク・ティプラーが優れた人工知能の[人格]を否定して「差別」する思考のありように通ずると評して、それがゆえにもってして「も」批判対象としているナチズム]

によって具現化した結果が何たるかの ―皮相的ながらもの― 説明としておく (:そうもしたナチズムについて筆者としては「これさえ読めば、[一般教養として(常識から出でぬ範疇で)見た場合のナチスの特質]について多くのことが分かりもする」であろう書物として『SS国家 強制収容所のシステム』との書籍 ―戦前ドイツの識者階級としてのリベラル派ドイツ人オイゲン・コーゴンが収容所に入所させられ、どういう体験をしたのかについてまとめた書籍― を挙げておきたい次第でもある)。

さて、酸鼻を極めての惨禍を(宗教民族たるユダヤ系にとどまらず)人類全体に及ぼし、それを嬉々として実行していく一群の大衆ありようでもって[我々人間という種族の「そうもある」状況]を示してみせていもしたとのナチズム、そのナチズムが

[ブラックホール生成(その特異点がオメガポイント理論の中枢をなしてもいるとも解されるブラックホールの生成)を取り沙汰されるに至った実験機関ら ―人類文明がようやっとそこに至ったとの現代技術の粋を集めての巨大装置で相応の営為に励んでいるのであるもその役割・特質が(川上の部品メーカーなどが一流企業でもほとんど知られないように)ほとんど大衆に知られるとのことがないとの実験機関ら― を産み出す推進材料]

となったとのことは先立ってマンハッタン計画にまつわっての事柄として詳説を講じている。

以上のことを念頭に ―(ここからが訴求したいことともなるのだが)― フランク・ティプラーがそれをして[ナチス象徴]にとどまらず、

[オメガ(たる人類をあまねくも救済する[機械の神])の実現を阻む[永劫回帰](との言葉で問題となる物理的状況)の象徴]

であるなどと強弁なしている紋様たる[スワスティカ紋様](ハーケンクロイツ/鉤十字紋様)を引き合いに

[続いての部で示すような式]

での指摘もがなせるようになっているのがこの世界である。

直上にての訴求の指し示す方向性との絡みで問題となることについての図解部として

ティプラーの主張する[人類救済]をなす ―正確には人類を含めて万物をコンピューティング環境下にて再生する― 機械の神はその性質上、と同時に、

[あまねくもの人間の内面を規定できもする存在]

となりうる(人間を思うままに再現再生できるのならばその内面も当然に改変可能である)。

あまねくもの内面の規定。

それはあたかも

[蛸(タコ)の如き巨大頭脳がその脚を自在自儘に操るが如きありよう]

を想起させもするものであるが、翻って、そうもした巨大頭脳、人間を触手のように扱えもしようとの[オメガ](ティプラーの「想像」する人類再生を約束する仁慈溢れる機械の神)に至るまでの人類の歩んできた歴史的状況 ―まさしくもの今日を含めての歴史的状況― はどうなっているのか。

はきと述べ、人間が[大なる思惑]によって[触手]のように操られていなければ説明がつかない、そう、「とおり一通りの状況では絶対に説明できないような式で」人間が操られていなければ説明がつかないようなありようが表出しているとのことが垣間見れるようになっている ――※くどいが、にまつわって、本稿では[911の事件が発生することを「露骨」かつ「嗜虐的」に事前言及しているが如く作品らが数多ある]とのことを[容易に後追いできるとのかたち]で具体的該当作品の問題となる箇所の摘示(秒単位で示してのDVD再生時間の呈示やオンライン上よりも確認できる該当文物の原著および訳書よりの原文引用による摘示)をなしたりもしてきた―― 。

人間がまるで[触手]のように操られていなければ成り立たぬ証跡がそこかしこに山と存在しているとして、である(本稿のこここれに至れりの段までにて呈示してきた証拠らの確認を請いたい次第である)。

そうしたものらが果たしてもってして

[遠未来のオメガ]

による手仕事・犯行かどうかは別問題であるものの (因みに筆者個人は[未来のオメガ]による犯行とは考えていないこと、一応、断っておく ――[超光速通信]と呼ばれる技術と人間の脳機能操作を併用して用いることが出来るのならば、高性能機械が[近未来]から人間を薬籠中のものにできることはできるとの発想法も出てくるが、そうしたことがありうるところとして大いにあったとしてもそれが[遠未来のオメガによる犯行]とは筆者は見ておらず、[「下位」機械知性]を人間に[神](がかったコントローラー)として与えて目的のために手繰っているとの別の「肉体的実体を伴った」存在による文明がそこにあると考えている―― ) 、

[ラジコン人間 (電極を刺されて行動・感情両面にてコントロールされた猿の話は本稿[補説3]にてなしている) の兵隊]

のように

[一糸乱れずにグース・ステップをなしていた向きら]

に支えられたナチス・ドイツの奉ずるスワスティカ(鉤十字)については、事実、

[蛸(タコ)の触手の象徴図式]

であるとの分析が前世紀よりなされていたし、現行でもナチス・ドイツそっくりのシンボルを

[世界を創造した蛸の触手]

として奉ずる少数民族がアメリカ大陸はパナマに存在しているとのことがある(冗談であろう?と思う向きもいるかもしれないが、すぐ後に具体的なる紹介をなす)。

だけではない。

ナチス自体は[スワスティカ](鉤十字/ハーケンクロイツ)をもってして

[ナチス・イデオロギーの体現物たる古代アーリア民族(と彼らが定義した人種的枠組み)の神聖なる象徴]

と唱道しもしていた中にあってそれ(鉤十字)をして

[蛸(頭脳)の触手(頭脳に操られるだけの足)のシンボライズされたもの]

などとは当然に主張しなかったわけではあるが、彼らナチスのイデオロギー、なかんずく、[フォルクスゲマインシャフト](ドイツ語で民族共同体)のイデオロギーにまつわるところでは

「[個人]とは[民族]という名の精神・魂の[部品][分肢]にすぎぬのであって[個人]の人格は共同体の前では[無]なるものである」

との観点が色濃くも現われていたとのことがある(:ファシズム、すなわち、[全体主義]とは要するにそういうことである。そこでは個人はマス・ゲーム ―[闇夜に松明で浮かび上がらせるハーケンクロイツの映像]によくも見られるようなマス・ゲーム― を実演するための一つのパーツとしてのみ存在をみとめられるとされており、そうしたありようと矛盾しない範囲でのみ[人格][属人的利益]をみとめられていたにすぎない ―すくなくとも建て前上は、である― )。

換言すれば、

[蛸(頭脳)に操られるだけの触手のシンボル]

ともされ(下に図示するようにナチス台頭「前」よりそうも主張され)、実際に他所でそうもしたものとして用いられているもの(スワスティカ;鉤十字)を

[人間は頭に対する触手であることを是とするイデオロギー]

をもってして奉じていたのがナチス・ドイツであったとのことがあるわけである。

そして、繰り返すが、人間の歴史は[一糸乱れぬ行進を「美」とする暴力装置]でもってして欧州に惨禍をばら撒いたナチス・ドイツが[薬籠中の存在]であれば、大いに得心もいこうとの、

[「とおり一通りの式では説明がつかない」コントロールの証跡]

で満ちている(:直上にて述べたこと、[後の出来事の発生に対する先覚的言及文物らの存在]にまつわる再言をくどくもなしたくなるようなところである。といったところでおよそ[金髪碧眼の生粋のゲルマン人の血統の者]には見えぬヒトラーのような男がいかにもゲルマン的な外貌を持つ者達を集めるべくも入隊資格を厳しく設定していたとの親衛隊組織を中核とするナチ国家にて[アーリア人(との仮想概念)の「現人神」]のように崇められていたことにも[ブラックユーモア]の問題が感じられるところではある)。

さて、ナチスの存在が反作用の問題として「結果的に」[オメガポイント(とされる重力の特異点の応用)の実現]にマンハッタン計画の是が非でもの推進(とその遺産の隆盛)を通じて寄与することになった ―フランク・ティプラーはそれを否定するだろうが「結果的に」寄与することになった― として、である。 そうもした機序の中で到来が予見されている[機械の神](蛸の頭でもいい)が[仁慈溢れるもの]であると思えるだろうか。思えるはずがないではないか。

そもそもこの世界がたとえもし

[オメガポイント]

にて終焉を迎えるとしても絶対にそれは人間のためではないと解されるようなことがこの世界には山積しているとのことを忘れてはならない (上にて法網を掻い潜り罪を贖わなかったヨゼフ・メンゲレが[双子「実験」]と自称してやったこと(ただの嗜虐的殺人行為)がどういったものであるかにつき挙げたが、そうした残虐非道な「もの」(人間「未満」とも受け取れる存在には「もの」で十分であろう)が「結果的に」舗装してきた節ある領域に[人間のための曙光]が射していると考える方がどうかしている、でもいい)。

以上のことに関わるところの図解をこれよりなす。

[図解として]

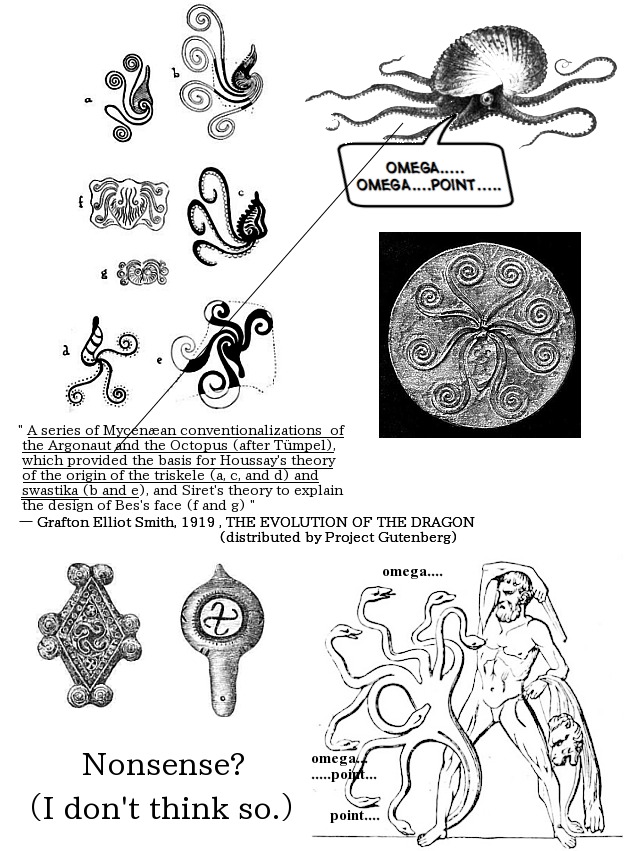

上掲図は19世紀末葉(具体的には1896年)に世に出た書籍でトーマス・ウィルソンという[スミソニアン博物館(大英博物館の米国版みたいなものととらえてもらってもよい)のキュレーター(学芸員)]との来歴を有してもいたとの19世紀人の手になる The Swastikaという書( Project Gutenbergのサイトより全文ダウンロードできるとの書で19世紀末葉時点に特定されていた鉤十字使用事例について分析的に記しているとの書)にて掲載の挿絵らから解説文もそのままに抜粋をなしたものとなる ――面倒なので一々細かい解説はしないが、そっくりそのままに上に図葉挙げているfig.38(と出典たる19世紀末葉著作に振られてのもの)は現時点で紀元前12世紀から紀元前5世紀にコーカサス近辺で栄えた後期青銅器時代から鉄器時代移行期のコバン文明( Koban culture )にての墳墓地区より発見された遺物に見受けられるものとして紹介されている鉤十字紋となり、fig.161と振られてのそれはシュリーマン(トロイア城址の遺構とされるものの発見でも知られるシュリーマン)も発掘に携わったミケーネ文明の遺物復元品に刻まれていたとされるもの、[鉤十字紋(スワスティカ)とトリスケリオン紋様(三脚巴紋)の中間形態の紋様]となる。対して、fig.179と振られてのものはキュプロス島で発見された三脚巴紋(トリスケル)に類似する複合渦巻き紋とスワスティカが同時に刻まれた遺物として紹介されているものとなる。fig.256はインディアンの集落(プエブロ)に由来するスワスティカおよびトリスケルと結びつく舞踏用の楽器と紹介されているものとなる―― 。

お分かりのことかとは思うのだが、上の19世紀末葉(ナチス台頭前)の著作 ― Project Gutenberg公開のものとして誰でもオンライン上より全文・全図葉の確認がなせるもの― に見るようにスワスティカ紋様は古今東西で用いられてきた紋様となっている。

そうもして[人類の歴史]と根深い関係にあるスワスティカ紋様(日本や中国など東アジアにて使用事例が見受けられる万字紋様のことは言うに及ばずインドなどあちらこちらで太古より用いられてきたとの鉤十字紋章)については以下、図示するような式で

[蛸(たこ)の触手]

との関係性が学者らに主張されてきたことがある、そして、実際に[世界を表象する蛸の触手の体現物]としてスワスティカを使用するインディオの民族集団が現行もってしてパナマに暮らしているとのことがある。

上掲左上の図の出所は20世紀初頭に活動なしていた著名なオーストラリア人学者グラフトン・エリオット・スミス( Grafton Elliot Smith )の手になる1919年刊行の著作、 THE EVOLUTION OF THE DRAGON『竜の進化』との著作となる ――※同著 THE EVOLUTION OF THE DRAGON、筆者が「相応の」者らの介在でトンデモ書籍化を強くもされそうになったために「相応の」商業出版を拒否することとした自著『人類と操作』の執筆に際し、その情報収集の中で検討をなしていた書籍ともなる。より具体的には英国論客デーヴィッド・アイクの流布した爬虫類人支配説の分析の一環として世界各国の竜・蛇の伝承の調査をなす一貫として筆者が検討なしていたとの著作ともなり、[竜伝承に見る構造上の進化]をひたすらに常識的目分量にて説明しようというのがそちら著作、 THE EVOLUTION OF THE DRAGONの内容となる(述べておくが、筆者は[伝承上の竜の形態変遷]などとの観点で説明がなしがたい奇怪なる竜・蛇伝承に伴う事柄らがこの世界に存していることにも知悉・通暁しており、そうもした竜・蛇伝承に伴う事柄に関しては、オンライン公開版に何とか焼き直した自著『人類と操作』(現時、往時の予断・偏見が強くも出過ぎているか、との一事では反省してもいる著作にして、他面、下らぬ輩らのゴミの創造行為にしか活用されていない節もあるとのことでその短期間での執筆行為に関して憤慨半分・失望半分の心境を抱きもしている著作)にも部分的なる言及をなしている)―― 。 同著作 THE EVOLUTION OF THE DRAGONにての上抜粋部にはスワスティカ紋章がいかように[蛸の足]から形状発展してきたと考えられているのかについての往時(今より100年前の20世紀前半)の目分量が図示を伴って紹介されている( Project Gutenbergのサイトより誰でも全文ダウンロード、内容確認出来るようになっているとの THE EVOLUTION OF THE DRAGONにあってはその The Swastikaの節の冒頭から Houssay (op. cit. supra) has made the interesting suggestion that the swastika may have been derived from such conventionalized representations

of the octopus as are shown in Fig. 23.

との式で往時にあって[スワスティカ(鉤十字)紋様が[蛸の触手の因習的表象]であった]との提言が学者らになされていたことが目立つように表記されている)。

上掲図の他図像についても一応、紹介なしておくが、一部は先立ってそこより引用なしたとの The Swastika(1896)との著作にて掲載の図像の再掲であり、他の部は Sea Monsters Unmasked and Sea Fables Explainedとの1883年初出の著作 (こちらも Project Gutenbergサイトより全文ダウンロードなせるとの著作で今日のプレシオサウルス生存都市伝説、ネッシー絡みのそれのような[しょうもない]としか表しようがないとのシーサーペント絡みの伝説が巨大イカ・巨大タコの触手と結びついていることを示唆する多くの図葉らを(プレシオサウルス図像らと共に)はやくも19世紀末より持ち出していたとの伝で興味深くとれる著作) より抜粋なしたとの図像らとなり、の中には(上にて挙げているような)[ヒドラと死闘を繰り広げるヘラクレスを描いた遺物の模写の図葉]もが含まれている。

上もてスワスティカ紋様(ナチスの用いた鉤十字)が[蛸の触手]と結びつけられてきた、ナチスの台頭「前」より学者筋らに結びつけられてきたことはお分かりいただけることか、とは思うが、物理学者フランク・ティプラーが[オメガ]と呼ぶ、ビッグクランチの特異点にて実現する[機械の神]がその計算リソースによって再生する人類をして触手のように薬籠中のものに当然にできるであろう(し、人間の歴史はこれまでからしてそうしたものであったとの風がある)とのここでの話に関わるところとしての[蛸とナチスと触手らの話]を今しばらくも続ける。

次いで下の解説部をご覧頂きたい。

数段に分けての図解部にあっての最上段の部で

[ナチスのドグマでは[個人は考える必要のない手足のようなものである]とされていた]

とのことを示していることは ―図解部をきちんとご覧いただければ― お分かりいただけることか、と思う(:解説部に付しての引用部に見るようにナチス・イデオロギーの主軸をなしていたところの[フォルクス・ゲマインシャフト]の観念では[民族精神共同体とのものの中にあって個人は全体に劣後するもの、全体のために人格も時間も全面的に捧げる(無なるものとする)べき存在である]とされていた)。

同じくもの解説部にあっての中段の部では

[スワスティカ紋様(ナチス・シンボルであった鉤十字紋様)がパナマに住まう先住のインディアン部族クナ族にて[世界を創造した蛸(たこ)]を表象するものとされ、かつ、クナ族は現在に至ってなおそちらスワスティカ紋様を[世界を創造した蛸のシンボル]として同部族の旗に用いている]

とのことを呈示している(:英文Wikipediaの現行記述を引用なし、もって、クナ族がスワスティカ紋様をいかようにして ―ナチスのシンボルと視覚的に接合するような式にて― 世界を表象する蛸の足となしているのかは図内でもって訴求している)。

また、同じくもの解説部にての下段の部では【[ Sea Serpent(伝説上の巨大なウミヘビの怪物)のその実の正体ではないのか?]などとされた巨大蛸が船に襲いかかる図】( Sea Monsters Unmasked and Sea Fables Explainedとの1883年著作よりの抜粋図)および【蛸のように蛇の触手を這わせて人間の魂を薬籠中としている悪魔を描いた宗教画】(13世紀にコッポ・デル・マルコヴァルド Coppo di Marcovaldoとの修道士によって製作されたモザイク画となり、同画を目にしたフィレンツェ出身のかのダンテに[三面でもってして人類の裏切り者を喰らうルシファーLucifero]に関するインスピレーションを与えたのではないかともされているフィレンツェの教会画)を挙げもしたものとなる ――どうしてそうもした図像らのチョイスをなしたのかは続いての記述内容からご判断いただきたい(先立って述べれば、そこには[神]そのもののフリをなし、社会契約によって[リヴァイアサンLeviathan;聖書にみとめられる大海獣]と呼称される国家を形成させもしていたのだと考えられる[巨大なる意志]の体現を見出しているとのことがある、[欺く存在][ありとあらゆる醜悪な八百長( Match Fixing )で人類の歴史を彩ってきた存在]の代行者を見出しているとのことがあるからである)―― 。

さらに続いての図らをご覧いただければ、と思う。

図に付しての細々とした解説文を検討いただければ、呈示の図らによって何を示したいのかは大体にしてご理解いただけることか、とは思うのだが、上記の図らにて示したいことはまとめれば次のようなところとなる。

17世紀英国に生きた思想家としてトマス・ホッブスという人物がいた。同トマス・ホッブス、法制史(今日の日本国憲法もその流れで論じられることが多いとの今日の法律体系に至る歴史的道筋)を学ぶ者にとり、政治学(などと呼ばれるもの)を学ぶ者にとり、そして、日本で[世界史]の科目を「お受験」にて使うことを選択することにした者にとり、その名の把握が避けては通れぬとの歴史上の著名人となっており、その主著『リヴァイアサン』にて

[万人の万人に対する闘争状態を脱するために人間 ―この場合、ホッブス流に述べるところの野生の王国にあっての「自由」人― は[社会契約](ソーシャル・コントラクト)を結んで権力を国家に委譲する必要がある]

とのことを主張した向きである(上にて呈示の図はそうもした内容のホッブス主著『リヴァイアサン』のよく知られた口絵となっている)。

何故、[国家]という存在が暴力装置を独占でき、また、人々の上に権力を行使できるのかについての合理的説明を人類史にあって目立って呈示してみせた ―頭の具合がよろしくはない(あるいはそうもしつらえられた)との向きらはそこからして理解できているのかには疑義があるのだが、今日の我々文明人から見れば至極当たり前のこととして、私怨に基づく私闘を許せば際限なくもの闘争に発展しうるから権力を敢えても国家に委譲し法による支配を徹底なさしめるとの言い分を示して見せた― とのことで有名なそのホッブスの主著『リヴァイアサン』にて[「社会契約」による権利委譲によって成立している国家(との名が与えられての人間集合体)]はリヴァイアサンと呼称されているのだが、リヴァイアサンとはそも、どういった存在か。

リヴァイアサンとは旧約聖書に登場する大海獣のことを指す。

その聖書に見るリヴァイアサン、

[[渦]との語と語感として強くも結びつくとされ、また、[頭を噛む蛇の形状](いわゆるウロボロス形状)にて表象される存在]

[旧約聖書にて[世界の終末に屠られる]と規定されている存在]

ともなっている。

同リヴァイアサンについては英文Wikipedia[Leviathan]項目にて

(以下、引用なすところとして)

In Psalm 74 God is said to "break the heads of Leviathan in pieces"

before giving his flesh to the people of the wilderness; in Psalm 104 God

is praised for having made all things, including Leviathan; and in Isaiah

27:1 he is called the "wriggling serpent" who will be killed

at the end of time.

(訳として)「旧約聖書詩篇74篇( Psalm 74 )にて神は野生の者らにその肉を与える前にリヴァイアサンの頭を粉々に砕いたと表記されている。旧約聖書詩篇104節( Psalm 104 )では[神がリヴァイアサンを含む万物を生成した]とのことで礼讃されるような記載がみとめられる。そして、イザヤ書27章第1節( Isaiah 27:1 )でリヴァイアサンは[終わりの時(訳注:旧約聖書にて記される唯一神に従わぬ不義なる者達が誅される時)に殺されるとののたうつ獣]と表されている」

(引用部はここまでとする)

と記載されているような存在となる。

尚、上掲図に付したリヴァイアサンの構造が[尾を噛む蛇]の似姿を呈していることに見るように同存在は

[ウロボロス(Uroboros)構造]

にて表象されてきたことが知られている ――※リヴァイアサンが[ウロボロス構造]を呈することについては Project Gutenbergのサイトにて公開されている著作 The Astronomy of the Bible: An Elementary Commentary on the Astronomical

References in the Holy Scripture『聖書に見る天文学 神聖なる文書にあっての天文学的言及に対する初歩的解説として』(1908/著者は Edward Walter Maunderという往時、太陽黒点の研究で名を馳せていた天文学者との著作)にあって(以下、そちらより引用なすとして) "Leviathan" denotes an animal wreathed, gathering itself in coils:

hence a serpent, or some great reptile. The description in Job xli. is evidently that of a mighty crocodile,

though in Psalm civ. leviathan is said to play in "the great and wide

sea," which has raised a difficulty as to its identification in the

minds of some commentators. In the present passage it is supposed to mean

one of the stellar dragons, and hence the mythical dragon of eclipse. Job

desired that the day of his birth should have been cursed by the magicians,

so that it had been a day of complete and entire eclipse, not even the

stars that preceded its dawn being allowed to shine.

(訳として)「リヴァイアサンは[環をなす獣][それをしてとぐろをなすようにまとまりもしている獣]として示されもし、その上、蛇、相当程度巨大なる爬虫類とされてもいる。旧約聖書詩篇ではリヴァイアサンは大洋にて自儘に振る舞っているとされているのだが、旧約聖書ヨブ記にての描写では同リヴァイアサン、明らかに強力な鰐の類として描写されている。今日の観点ではリヴァイアサンは星座に見る竜らの一をなすような類とも考えられており、蝕を体現する神秘的なる竜とも見られている。(旧約聖書ヨブ記に見る)ヨブが彼の生誕の日を(厳しい試練の中で)呪われたものであるように、その日こそは完全かつ全般的な蝕の日である呪われた日であるようにとまじない師の類に望んだ折、夜明けに先立って輝くことを許された星々とてないようにと希求しもしていた(こともそうした観点に拍車をかける(訳注として:旧約聖書ヨブ記にてリヴァイアサンの名が登場してくる段でヨブ記主要人物ヨブが自身の生誕の日をして[日がな一日中、闇に覆われた日であれ]と希求していることを受けての申しようととれる) 」(引用部はここまでとする) との記述がなされているように(リヴァイアサンは[皆既日食を体現したドラゴン]であるなどとされつつ)[環をなす獣][それをしてとぐろをなすようにまとまりもしている獣]としてよく形容され、それがゆえに、[ウロボロス紋様の体現存在]と見られ、かつ、描写されてきたとの経緯があるとの存在である(につき、ものの言われようとしてはエルアーザル・カーリール( Eleazar Kalir )、5世紀に生きたとされる初期のタルムード(ユダヤ系民族の口伝律法)伝道者でもあった同人物が遺した詩句にてリヴァイアサンが[世界を囲み頭で尾を咥(くわ)える存在]といった描写をなされているといったことが巷間語られもしていたり、上にて抜粋なした古文書に見るように「実際に」同じくもの[頭で尾を咥えた形態](ウロボロス形状)にてリヴァイアサンが描写されたりもしている))―― 。

リヴァイアサン ―再言すれば、トマス・ホッブスが規定するところの人間存在が[ソーシャル・コントラクト;社会契約]にて権力を委譲する先の統治体の総称でもある― が

[頭で尾を咥える蛇]

としての

[ウロボロス紋様]

の象徴であるとして、である。

そちら[ウロボロス紋様]というのはフランク・ティプラーがナチス・ドグマとワンセットのものとして全面否定していたとの[永劫回帰]の象徴物「でも」ある (:たとえば、エターナル・リターン、永劫回帰にまつわっての英文Wikipedia[ Eternal Return ]項目にあって(そちら現行記載内容を引用するとして) The symbol of the Ouroboros, the snake or dragon devouring its own tail,

is the alchemical symbol par excellence of eternal recurrence.

「ウロボロス・シンボル、自身の尾を喰らうとの蛇あるいは竜の象徴は[永劫の回帰再現にまつわってのもの]に相当する錬金術上のシンボルである」と表記されているとの存在がウロボロスである)。

国家権力(政治権力・行政権力・官僚的統治体、言い方は何でもあり、であろう)の表象物が[永劫回帰]の表象物でもあり、また、その

[永劫回帰]

が否定されるとの状況でこそ、物理学者フランク・ティプラーの言によれば、

[機械の神(オメガ)が未来にて到来し、過去に遡って全ての人間を機械の中にて再生するポイント]

が実現されるなどと「目立って」主張されている。

といったことが「揶揄する」とのレベルを越えて「嗜虐的となっている」とのほどにまで[アイロニー](皮肉)として機能してもいる理由として次のi.からiii.のことらが挙げられる。

i.「このような世界で」永劫回帰が全否定されるような中でこそ[人類を救済する神]が到来する ――正確にはビッグクランチの最中にある閉じていく宇宙の特異点(ブラックホールの特異点にも類似するそれ)にあって計算リソースを究極レベルにまで拡大することが出来もし、のような中では機械が世界そのものを再現できる万能機械ともなり、となれば、そうした機械は神に見紛う情報処理能力で一瞬のうちにありとあらゆる状況をシュミレート、人類を再生する神となりうる―― とする物理学者フランク・ティプラーではあるが、そのティプラーが[閉じゆく宇宙の中での宇宙の復活]とは相容れぬものとする[永劫回帰](ティプラー流のリソース活用できるビッククランチとの状況に至らずに繰り返していくありよう)の表象物となるウロボロス紋様にて体現される大海獣リヴァイアサンが

[旧約聖書にあって[終末の折に神によって殺される獣]と規定されている(旧約聖書イザヤ書27章1節等を典拠にそうも規定されている)]

とのことは[不気味]と受け取れるところである。

リヴァイアサン ―再言するが、旧約聖書にて終末の折に屠られるとされ、永劫回帰の象徴物としてのウロボロス形態をも取る存在― は著名古典を介して([「万人」の万人に対する闘争]を部分的に否定してこそ成り立つ)[国家・人類の統合体]と解されるようになっているわけではあるが、リヴァイアサンが斃(たお)れるとのことは詰まるところ、人類の文明(正確には[人間存在が養殖種とされながらも構築することを強要されてきた「それらしい」紛い物]かもしれないが)が否定されることにも通底し、ティプラーの申しようはシンボリズムの観点からは[人間文明の否定]によってこそ成り立つ[理想郷の到来]とも受け取れるとのことがあるから問題になる(ティプラーはそうもしたことを無論、明示的に述べていない)。

ii.そこまで言及なしてこそ意味をなすこととして、上記i.の点 ([リヴァイアサンの最終的存在否定](あるいは旧約聖書にて規定される終末の時にての役割終了)と同義ともなる永劫回帰の否定との点) とのアナロジーを感じさせるところとしてティプラー著書 The Physics of Immortalityにあっては『リヴァイアサン』をものしたことで極めてよく知られるトマス・ホッブスへの批判的言及もがなされているとのことがある。 およそ次のようなかたちにて、である。

(直下、 The Physics of Immortality : Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead『不死の物理学:現代の宇宙観、神、そして死者の復活』にあっての IX. The Physics of Resurrection of the Dead to Eternal Life第九章[永遠の命に向けての死者の復活の物理学]の章にての The Pattern (Form) Theory Versus the Continuity Theory of Identity[パターン(形態)理論]と[同一性における連続性にまつわる理論]の対立]の節よりの引用をなすとして)

The English political philosopher Thomas Hobbes used the Ship of Theseus to attack the pattern identity theory which I require for the Omega Point resurrection theory:

. . . two bodies existing both at once would be one and the same numerical body. For if, for example, that ship of Theseus, concerning the difference whereof made by continued reparation in taking out the old planks and putting in new, the sophisters of Athens were wont to dispute, were, after all the planks were changed, the same numerical ship it was at the beginning; and if some man had kept the old planks as they were taken out, and by putting them afterwards together in the same order, had again made a ship of them, this, without doubt, had also been the same numerical ship with that which was at the beginning; and so there would have been two ships numerically the same, which is absurd.

The nonidentity of systems in different spatial positions is not true in quantum mechanics, and actual physical systems are quantum systems. In particular, a human being is merely a special type of quantum system. Thus the quantum criterion for system identity applies to humans, and hence two humans in the same quantum state are the same person: if a “replica” of a long-dead person were made which was identical to the quantum state of the long-dead person, the “replica” would be that person.

(補ってもの拙訳として)

「英国の政治哲学者トーマス・ホッブスは私ことティプラーがオメガポイントにあっての[復活]の理論のために要求しもしている[パターン同一説] (訳注:死亡した人間の喪失した脳を再生することができるのか、そして、再生された脳は果たして本人のそれと述べられるのかとのことにまつわる理論) を攻撃するようなところに通ずるものとして[テセウスの船]の論理を用いている (多少長くもなっての訳注として:[テセウスの船]とは[あるもの(船でも何でもいい)の部品が漸次的に交換されていった際、最終的に全部の部品が入れ替えられたのならば、それは[元と同じもの]と言えるのか?]との問題にまつわる用語となり、[人間の脳を漸次的にナノマシン由来の人工物などに置き換えていった場合、それは元と同じものと言えるのか?]といった[精神転送](機械に人間の脳や精神を移植しようとの試み)にまつわるトピックなどにてよく持ち出される「一部で有名な」概念となる ――現行の和文ウィキペディアにての端的なる解説を引けば、(以下、引用なすとして)[テセウスの船(テセウスのふね、英: Ship of Theseus)はパラドックスの1つであり、テセウスのパラドックスとも呼ばれる。ある物体(オブジェクト)の全ての構成要素(部品)が置き換えられたとき、基本的に同じであると言えるのか、という問題である](引用部はここまでとする)との部がそちら[テセウスの船]にまつわる通俗的解説となる―― (訳注の部はここまでとする) )。

([テセウスの船]にまつわるところとしてトマス・ホッブス曰くのところとし)

「二つの物が同時に存在しており、数的なる側面に着目したうえでも同じであるとする。たとえば、古い板材が新しい板材へと何度となく交換されていって成り立っているがために[違い]が問題になるとの[テセウスの船]についてアテナのソフィスト(弁論家)が論ずるところとして、結局、板材は交換されているのであり、まったく同じ注文単位でそれらを後にあって取り付けることで船を再びしつらえているのだとすれば疑いもなく数的な単位で見て当初の船とまったく同じものがあるとのことになる、数的な側面で見れば、二つの船は同じものである、とのことになるが、しかし、それは不合理な観点ではある」

(以上、トマス・ホッブスが呈示する[テセウスの船]にまつわる問題に応ずるところとして) 量子力学にあっては異なる空間的位置にての系の「非」同一性は真実ならざるところであり、そして、現実の物理的な枠組みは量子力学の系として成り立っている (訳注:シュレーディンガーの猫の論理、観測することによって確率にて定義される存在が収縮し存在が確定するとの論理に見るように量子力学にあっては[存在]は確率の波によって成り立っている、それがゆえに、物体は(元とは異なる)異なる位置にても存在しえるとのことを述べたいのであろうと容易に判じられるところである)。

押し進めれば、人間存在もまた[量子的な系にあっての特殊な一類系]にすぎない(との言いようがなせる)。そうもして系の同一性にまつわる量子的基準が人間にも当てはまり、同一の量子的状態を呈する二人の人間は同一人物であると言える。

すなわち、もし仮に

[長らくも死んでいた(復活対象となる)人間に固有の量子状態]

と同じ量子状態で成り立っているレプリカを顧慮するならば、そのレプリカはまさにその人間であるとのことになる」

(補ってもの訳はここまでとする ―※― )

[直上引用部に対する補足として]

因みにフランク・ティプラーは

[量子力学的特質より同じ存在と定義できる(と彼ティプラーが強弁する)人間の再生]

については[計算リソース]の問題からの解説にも注力している(上にての引用部とあわせてティプラーの[復活]思想にまつわる思考法の両輪をなすところである)。

すなわち、 The Physics of Immortalityにての前半部にて人間の脳およびそのニューロン構造を

[CPU(パソコンなどの中央処理装置)同様の演算回路]

としてとらえもして(日本語では[神(かみ)の経]と書くニューロンこと[神経]は電流をやりとりする情報素子としての機能を伴っており、その意で機械との類似性があるためにそうもとらえもして)そちら処理速度、1秒間に浮動点処理演算をCPUよろしく何回実行できるかを基準にしての人間の脳の処理速度を

[記憶(の再現物)としての情報の処理パフォーマンス(記憶の脳内再生と情報に対する分析)のありよう]

としておよそ[10兆フロップ(10teraflops/1秒間に10兆回浮動点処理演算をなす機械と同等の情報処理速度)相当]から(ティプラー自身は強く支持しないとする)上限値[10万×兆フロップス]などと見積もり(ティプラーは[人間]として振る舞える、コンピューターに詳しい向き流に言えば、[チューリングテスト]([毒入り林檎]を喰らって自殺したとされるコンピューター発展の恩人とされるアラン・チューリングに由来するコンピューターの知能にまつわる基準)に易々と受かるぐらいのコンピューターの演算能力をどんなに多めに見繕っても[100000teraflops程度=10万×1兆フロップス、100petaflops]であろうなどと1994往時にしてはよくも見積もっていると解されるオプションを呈示している)、 その点に関して次のような話をなしている。

(以下、 The Physics of Immortalityにての II.The Ultimate Limits of Space Travel第二章[スペーストラベルの究極的限界として]にあっての Can a Machine Be Intelligent?[機械は知的なりうるのか]の節より引用なすとして)

So how rapidly does the brain process information? Well, about 1% to 10% of the brain's neurons are firing at any one time, at a rate of about 100 times per second. If each neuron firing is equivalent to a flop, the lower number gives 10 gigaflops. If each synapse is equivalent to a flop at each firing, then the higher number gives 10 teraflops. Jacob Schwartz estimates 10 million flops as an upper bound to the amount of power required to simulate a single neuron. If this is the actual requirement, then 100,000 teraflops would be required to simulate the entire brain.

(拙訳として)

「ではどのくらいの速度で人間の脳は情報を処理するのか?よろしい。[およそ一秒に100回の水準]を一回分とすれば、人間の脳のニューロンのうちの1%から10%が発火(電気的通電とでも訳すべきか)していることになる。各々のニューロンにての電気的プロセスを1flop(フロップ/1秒間に浮動点少数演算( Floating-points Operation )が何回できるかの処理速度を指す)と等しいものととらえれば、低く見繕っての100億flopsとの情報処理効率が導出されることになる(訳注:ここでは人間が眼にてとらえた映像を[機械的解像度]や(そのレベルでの解像度での)[映像の脳内での再現処理能力]と結びつける、そういった観点と親和性強いものの見方が呈されており、については、ティプラー自らが別の段にて解説しているところである)。 もしシナプスそれぞれの電気的発火作用が1flopと等しいとするのならば、高く見繕っての人間の脳の情報処理量は10兆flopsとなる。 ヤコブ・シュバルツ(訳注:著名なコンピューター科学者兼数学者)は1000万flopsが一つのニューロンを機械的に再現するうえで必要な処理量の上限値となると見繕っている。もしこの試算が現実の要求水準となっているのならば、脳の全作用をシュミレートするのに要求されるのは100,000teraflops(100ペタフロップス)とのことになる」

(訳を付しての引用部はここまでとする)

(上に対する補足 ―補足の中の補足― として)

以上引用なしたような

[ティプラーの申しよう]

についてはSuperComputerの水準が既に[1兆フロップの1000倍に相当するpetaflopsの水準に達している]との(本稿本段執筆時点での)現在的状況にあってはいささか妥当性を失していると解されるようにもなっている。現在では人間の脳活動の計算機上の再現(すなわち、機械の中に人間の脳と同様の電気的情報処理活動を純粋再現するとのやりよう)に必要な浮動点少数計算量についてはティプラーの最もハードな見通しよりも多めに見積もられるに至っている。

に関しては英文Wikipedia[ Mind Uploading ]項目(マインド・アップローディング、すなわち、機械に精神を移送するとのトピックにまつわる[精神転送]にまつわる項目)にあって Spiking neural network[人間の脳の神経活動]の再現に要されるFlopsが

[10の18乗]フロップス (1018flops;1exaflopsすなわち1teraflops×1000×1000、1兆フロップスの100万倍に相当する1エクサフロップスすなわち1000petaflops)

と呈示され、そうもしたエクサフロップス・クラスの処理速度のコンピュテーション実現可能見積もり年が2019年であるなどと表記されている(ただし人間の脳活動の十分なシュミレートには2045年まで半導体集積率の倍々増加などに後押しされての流れを見守る必要があるとの見立て「も」ある)とのことがある。

以上、本稿執筆時現在時点での科学界目分量に触れた上で書くが、ティプラーの言い分は「それなりには」との伝では、現行現時点での見積もりに近しいのではないかと受け取れるところではある(引用部に見る計算機学者ヤコブ・シュバルツの申しようを引いての10万「テラ」(兆)フロップス を必要とするとの申し分では数10分の1のオーダーで現行のエクサフロップス ―100万「テラ」フロップス― の世界に近しいようにも 「とれる」)。

話が細かくもなっている風もあるが、といったことを全て割愛、脇に置いておいても、とにかくも、「ティプラーの目線では」

[人間の機械的・計数的再生]

が可能とみなされていることはよく分かろうところか、とは思う(理解しようとの意志の力があるのならば大学卒ぐらいの英語力と理解力、そして、情報処理技術にまつわる基本的知識があれば難なく理解できようとの式にてティプラーは同じくものことにまつわる目分量を彼の一九九四年の著作『不死の物理学』の中で呈示している)。

ティプラーのそうした見解披露のなしようについては

[人間に[意志]や[内面にてのここに存在するとの認識](いわゆるクオリア)をもたらす機序]([魂]との言葉で表されるものにまつわる機序)

を「顧慮していない」との意味でナンセンスと受け取れる側面(本稿筆者のような人間から見ればナンセンスと受け取れる側面)があるとのことはあるのだが(情報工学の基礎が分かっている人間からすれば自明だろうが、コンピューターというものはプログラムされた通りに振る舞うものであり、の一貫として、[ベイズ数学の応用機序]から人間の行動(モニタでとらえた動作やマイクでとらえた発声)に応じてどういうシチュエーションでどういう応答をなすべきかを[学習]していくこともあるだろうが、根本的にそこに[魂]があるかといえば「ない」としか言いようがない、「プログラムされた枠組み;[プログラムされたドグマや思考らしく見えるもの]はあっても[精神性]はないとの機械が「人間のフリ」をしているにすぎない」としか言えないとのことがある ―筆者は若造の折柄にこれ修行か、と考えて、情報処理業界に身を置いたこともある人間として「[類推エンジン]といった名前を与えられていてもプログラムは所詮はプログラムにすぎない」と見聞きし納得させられた、そのことを念頭・前提に書くが、それが世界における人工知能というものの本質である.ただし、CPUリソースの奪い合いにて進化することを強いられてのプログラム世界の住人である[人工生命;アーティフィシャル・ライフ]についてはあたかも本当の生き物のような動き方を呈することはある(だが、超高度人工知能に対して[遺伝子機械とも時に(皮相的に)表されるような肉体を伴った生体]よろしくの自己保存・生存欲求をプログラムするようなことをするのは映画『ターミネーター』よろしくの[自殺行為]たりえるから当然にそのようなことが企図されることはないのではとは思う)― )。 といった重要なること、機械に人の魂を再生できるのかとの加えもしての[(内発的衝動を有さぬ)機械は機械にしか過ぎぬ]とのことを敢えても置けば、とにかくも、フランク・ティプラーが人間の脳機序の機械の中での再現を計数的に述べているとの向きとなることに相違はない。

(引用部に対する補足はここまでとする)

上にての引用部(及び、にまつわっての補足の部)が必要以上に長くなった感もあるが、ここでの本題に引き戻しもし、ティプラーが『リヴァイアサン』主唱者トマス・ホッブスの申しよう ―(『リヴァイアサン』それ自体から離れてのホッブスの[テセウスの船]にまつわる申しよう)― をそのオメガ実現のための反論の対象としている ―ホッブスの持ち出していた[テセウスの船]を引き合いに出しての批判が的を射ているのだとすれば、脳の中身をすべて取っ替えられた人間は元と同一のものであるわけではない(から機械の神による復活なるものを主唱するティプラーには都合が悪い)のでそのことを反論の対象としている― とのことは

[(旧約聖書に見る大海獣としての)リヴァイアサン ―ホッブス主著と同じくもの[リヴァイアサン]― にて体現されるウロボロスとワンセットの永劫回帰]

の否定がこれまたオメガ実現のためにティプラーによって強弁されていることと併せて見もし、「出来すぎ」と映るとのことがありもし、そこからして不気味であるとのことがある。

iii.(ティプラーの申しようが問題になることについての「分けてもの」箇条表記を続けるとして)ティプラーが[[永劫回帰]とワンセットのもの]としてその忌むべき特性をあげつらねっているナチズムではあるが、([社会契約]を個人を無にするとのかたちで押しつけ、かつ、敵対者(と認定した者)は滅ぼすとのドグマを押し進めたとのナチス体制に見る)ナチズムに対するカウンター・アクションによってスタートを見たマンハッタン計画、同マンハッタン計画より産まれ落とされることになった粒子加速器研究機関らが「後付けで」(ティプラーが物議を醸した書籍、 The Physics of Immortality『不死の物理学』を世に出した折から見てでさえ「後付けで」)

[フランク・ティプラーがオメガポイントと結びつけて語りもしている[特異点]]

に近接するもの(ブラックホールの重力の特異点)をこの地上に実現すると考えられるように「なった」とのことがある(事細かにその時系列的な意味での不審さについてつい先立ってくどくもの解説をなしてきたことである)。

だけではない。

そういう時系列的に見ての不気味さが際立つティプラーの申しように側面から関わるようなところとして[ナチス(ティプラーに言わせると(ウロボロスにても示される)[永劫回帰]を体現してのスワスティカ・鉤十字を礼讃していたニーチェかぶれの政党)の悪行]を[ブラックホール・ワームホールの類を地上に再現する装置の建設計画設計図]と結びつけた小説が1980年代に世に出ており、その小説『コンタクト』からして[嗜虐的な反対話法で溢れた小説]となっていると指摘することができるようになっており、かつ、同『コンタクト』については[奇怪なる予言的言及 ――何らかの条件にまつわる意思表示としてか、かの[911の事件]を起こすとのことにまつわる予言的言及―― と多重的に結びつく小説]と指摘できるようになっているとのこともがあるのだからいよいよもってしてティプラーの申しようの胡乱(うろん)なるところが際立ってきもする(カール・セーガン小説『コンタクト』にあってのそうした側面については(委細を先行する段に譲るとの式でながら)振り返っての細かき再言及をつい先ぞの段にあってもなしている)。

図を通じて訴求すべきかと判じたことの紹介部は以上とする。

(最後に端的にまとめれば、ここ枠で括っての図解部では次のことらに帰着することを事細かに解説してきた。

a.[ティプラーがオメガポイントの実現のためにその存在そのものを強くも否定しているとの[ナチズム]および[ナチズムと結びつき永劫回帰を体現しもする(とティプラーに主張されての)鉤十字;スワスティカ]の両者だが、それらナチズムおよびスワスティカの双方が極めてできすぎているとのかたちで[蛸(たこ)の触手]に通ずる沿革と結びついているとのことがある (→スワスティカ紋様の人類にあっての始原的使用は蛸と縁起由来として深くも結びつくとの言われようが相当昔、ナチス台頭前よりなされてきたとの背景があり(文献的論拠も先に挙げている)、またもってして、ナチスハーケンクロイツ紋章にそっくりなるパナマのクナ族の紋章は世界の創造者たるタコを表象してのものとされている.他面、ナチスのフォルクスゲマインシャフト(民族共同体)のドグマは各個人が[巨大な蛸の脳なき触手の如き部品]に撤するべしといったことを唱道するものであった). 翻って、オメガポイントにおけるオメガとは全生命を自己の触手のように思うままにできる万能全能なる蛸の脳髄のようなものであるともとらえられる]

b.[伝説上のシーサーペントや絶滅したプレシオサウルスなどの巨大な海の爬虫類に通ずるようなものとして聖書にはリヴァイアサンという存在が登場してくる.そのリヴァイアサンはシンボリズムの観点上、永劫回帰を意味するウロボロス ―尾を噛む爬虫類― と結びつけれもし、永劫回帰とのことになれば、オメガポイントの実現のためにティプラーがそちら観念をナチズムと共に躍起になって否定しようとしている観念である.他面、リヴァイアサンは ―永劫回帰と結びつくだけではなく― [社会契約によって成立した人間の国家共同体 ―ナチスのような全体主義国家がその極北にあるとの国家共同体― ]のことをも意味すると英国の思想家トマス・ホッブス(極めて著名な歴史上の人物)の用法によって定立されるに至った存在である.とすれば、[リヴァイアサンにて表象される永劫回帰の否定が終末の折のオメガポイント ―特異点招来の時― に必要である]とのティプラー言い分は[社会契約によってなる共同体(リヴァイアサン)が否定]とも通じるように「見えもする」とのことなるわけだが、にまつわって、まずもって「できすぎ」と判じられるところとしてリヴァイアサンという存在が終末の折に屠られるとの設定が旧約聖書にあって付されているとのことがある (ティプラーの物言いにも通ずるところとして[社会契約の体現物たる人間の共同体]がオメガ(のパラダイス)実現のために屠られる存在であるとの筋立てが聖書のようなものに見受けられるとのことに通底するところでもある) ]

c.[直上表記のb.の[トマス・ホッブスの社会契約思想にあってのリヴァイアサン]に着目しての見方がこじつけ・穿ちすぎにならぬようなところとしてフランク・ティプラーは[同一性の欠如にまつわる[テセウス]の船の観念の否定]を他ならぬトマス・ホッブス言い分にまつわるところとして ―リヴァイアサン云々といったことは一切言及せずに― 自著にてなしている(ティプラーはトマス・ホッブズに由来するテセウスの船の論理を否定することがオメガによる機械の神の天国での人間の再現に必要な観点であると述べもしているのだ).そうもしたことがあるのは[社会契約の委譲がなされた国家]の怪物であるナチズムの否定が執拗に永劫回帰(=リヴァイアサンにても表象される概念)の否定と共にティプラーによってなされていることと平仄が合うとのことになる(そして、ナチズム否定にまつわる反対話法の側面がティプラーの異様なる予見的言及に通ずることとなっているのだから一層問題である).社会契約によって成立している、程度の多寡こそあれ、全体主義と結びつく人間の社会的共同体をオメガの[特異点]によって否定されきる存在と見なしているとの言い分が ―普通に素直に分析する限りではそこまで気づくのは一難事であろうとの式で― ティプラーの申しように隠し要素(がかったもの)として含まれていると判じられる、そのことがティプラーの二重話法めかした異様なる「先覚的」言及(オメガの特異点とブラックホールの特異点が結びつきもしうるとのところでの加速器重要性にまつわる「先覚的」言及)のなしようとあわせて問題になるのである]

上のことらと先立っての内容をあわせて検討なせば、ティプラーの言い分の背面で問題になりうることがどういうことなのか一層もってして理解なせることか、とは思う)

これにて

[フランク・ティプラーの申しようを(それが当然のように濃厚になせるようになっているとの中で)[反対解釈]した場合に何が問題になるのか]

とのことにまつわる長くもなっての脇に逸れての訴求部を終える。

以上、ここまでをもってして、

[ホワイダニットの問題] (何故犯行がなされたのかとのことに関わる問題)

に相通ずるオメガポイント理論にまつわる[ありうべき動機]の[推理guess]としての解説に一区切りを付ける ―※― (:ただしオメガポイント理論から離れもしての動機についての分析は継続してなす、ホワイダニットの問題についての解説自体はここまでの話では終わらせず、何故、証跡が露骨なかたちで残されているような[犯行]が執拗におこなわれてきたのかの他の「考えられる」動機にまつわる推察を続いて呈示することにする)。

※ここまでの[オメガポイント理論に関わる「ありうべき」動機]の解説について以下のことを「一応」申し添えておく

それこそ機械に押しつけられたような教条的思考法(決められた枠組みの思考法)しかなせぬような輩らの話柄かとは思うのだが、筆者は

[現行人類主導のものとしての人間超越の機械の万能存在が到来しうること]

を[可能性]として危惧、それに非を鳴らすとの式をとっているの「ではない」(世間でいうところのネオ・ラッダイト ―新・機械化排斥論者― の話柄でもってここでの話をなしているのではない)。

このような世界で今更、「白々しくも」

[人間レベルのコンピューティング(計算能力)の飛躍的増大が災厄をもたらしうる]

などと識者ぶってこのような局面で論ずるというのは頭の具合がよろしくはない(失敬)、そう、相応の向きら ―魂の抜けたような面構えの役者(魂のない「機械的」思考方式でもって自己の思考を代替させられているような役者でもいい)― ぐらいのものかとは思いもしているとの人間が筆者ともなる (はきと述べて、『[人間主導の超越機械の到来がリスクである]といったこと「しか」云々しないようでは絶対に人類の置かれた状況に好転をもたらすことにはならぬだろう』と考えているのが筆者という人間である)。

死地にて具象論ならず印象論を口にするのは愚物か愚物未満の魂無き存在ぐらいであろうととらえもしている人間として本稿筆者が問題ととらえていることは「オメガポイントが危険である」「それは将来の人間に引き起こされるかもしれないのだ」云々などという意味なき印象論ではなく、

[はきとそうしたものが存在していると示せる犯行の証跡 (人間を糸繰り人形として嗜虐的に手繰ってきた者達のやりようの証跡) が「どういうわけなのか」相応の論客のオメガポイント理論「とも」接合している、であるから、もしかたしたらば、オメガポイント理論が一面で示唆するありようが犯行(この地球に住まう人類ならざる存在による犯行)の[動機]になっている可能性がある]

とのことにある。

以上の観点から既にそれを避けては通れぬであろうとの、

[明確化した犯行それ自体の証跡]

が明示できるようになっているし実際に明示されている中で「申し分け程度に付け加えて」の話 ―先にそうしたものであると断っての話でもある― の中で[動機にまつわる推理]の一つとしてオメガポイント理論のことを取り上げているのである。

相応の

[絶対に何かを変えるようなことを言いもしないし、無論、本当に種族の未来にとって有為たる行動などなしもしないとの手合い]

などは

[ネオ・ラッダイト運動の徒]([新・機械化反対運動][技術革新反対運動]のシンパ)

として

[本当に危険であるとの具体的な兆候 (今まで人間という種族が愚劣極まりないありようで決して向き合うことをしなかった・なせなかったとの露骨なる犯罪の証跡でもいい) の実在の問題]

に何ら直面することもなしに(白々しく、あるいは、愚劣極まりないことに何ら直面することなく)、

[出来合いの与えられたドグマに基づいてだけの心証(具体的な材料ではなく遠大不確実な科学予測の類に支えられての心証)]

に基づいてのみの印象論として[オメガポイントは危険である]などとの口上 ―立論ですらなく口上― を発する、あるいは、「機械の質的向上に反対する」ための[デモ](厳しくも述べれば、[家畜の意味のない自己満足挙動]か[触手が操られて揺れている程度の異常なる動き])をなすなどとの

[「このような世界」で「本質的には」およそ無意味無価値な行為]

に出るにとどまることかと考えている、怜悧功利にすぎる物言いとはなるも、そうも考えている ――そうした一見にして無意味なる行為にもし仮に効用を求めるのだとすれば、[目立つノイズ]で[種族成員の生き死に関わるシグナル]を隠すという[種族を滅することを明示してきたような力学]にとってのみ都合の良いとのマイナスのそれだけであろうとも見ている―― 。

対してここ本稿では、くどくもなるが、

[それを直視せねば種族に未来などない、否、それを直視できない種族など先が知れているとの判断をなすうえでの分水嶺となる情報(臆病な向きならば直視などなせずに尻尾を丸めて逃げ去るやもしれぬとの露骨な犯行証跡)]

を呈示したうえで(膨大な出典を付しての長大な本稿の主眼はそうした犯行証跡の呈示にこそある)、といった[情報]が摘示できるように「なってしまっている」背景にオメガポイントにまつわる際立っての申しようとの連関性もが若干ながら見てとれることにすら意味がある「かもしれない」との話をなしているのである(重大なる核たる本論に付しての部と位置付けての部にあって、である)。

その点、「かもしれない」の話だが、そう、いわばもってしての付録として付していることを明言なして展開しているとの部が付録たる所以(ゆえん)であるところの「かもしれない」付きの話だが、先述のようにテイヤール・ド・シャルダンに端を発したものと言われており、フランク・ティプラーによって精緻化されたとのオメガポイント理論の帰結とは

(繰り返すも)

[返らずもの死者(人間の死者ではない)を「黄泉」返らせる]

[神に見紛う究極機械を造りだし、万難を排しうるとの世界を実現する]

[時の呪縛を超越して[時の果て]にある理想郷を実現する]

との誰が見ても比類ない価値を示しているとのものとなり、「仮に」そうした話柄に見るようなことが目的ならば (薬籠中に出来る世界(地球か地球を内包する広くもの領域か)そのものを終末の特異点に変じさせしめたうえで究極のコンピューティングを実現するといったことが目的ならば)、 確かに納得がいく説明はつく。

すなわち、

[奇怪な先覚的言及を体系的かつ堂に入ったやりようでな「させられ」さえする[人形化]しての人間という種族] (本稿筆者がといったものに堕しているものが自分自身の属する種族であることに怒りと失望を禁じ得ないとの種族たる人類のことである)

を[蚕](かいこ)として永年養殖し(マルチバースを貫通する機能などを有した幻影幻像を脳に押しつけることもできるとの[神]のように振る舞いもする機械装置を用いて「かもしれぬ」とのやりようにて養殖し)、 最後に刈り取るとの意思表示が執拗に、極めて、執拗になされている(とこちらは確として観察なせてしまえるようになっている)ことにも「納得がいく」説明がつく。

その意で取り上げるに限って「のみ」オメガポイント、あるいは、技術的特異点にあっての機械の万能存在に伴うリスクのことを問題視することには意味がある、そう当然に判じられると付してもってして指摘しておきたい。

さて、次いで、[オメガポイント実現]「以外」の

[ホワイダニットの問題](はきと証跡が具現化していると示せるようになっているとの犯行がそもそも何故もって具現化しているのか、との問題)

に関わる事柄についての解説をなすこととする。