重力波について 補説2

前頁後半部では

「のようなことは本稿本題から脇に逸れての行き過ぎた話とはなる、だが、そうもしたことすらもが取り上げるとのことが有為たりうるとの判断がある」

と申し述べたうえで

[「明示しての」半ばもの余事記載としての「ノルウェイ・スパイラル現象機序の問題にも通ずる」補足表記の部]

に入った(:「[現象機序;現象具現化原理]などではなく[明朗明白なる具現化している現象の存在それ自体にまつわる他事との不快なる関係性]を呈示するのが本稿本義である」としつつ、「本稿本義を体現しての同じくものことにまつわる指し示しはよりもって後の続いての段に譲る」と述べもし、「明示しての」半ばもの余事記載としての補足表記の部に入った)。

そのうえで

ノルウェイの中空にて青緑色の発光を呈する渦巻き紋様が具現化し、数多くのノルウェイ国民に目撃され、また、撮影され、多くのメディアに取り上げられたとの2009年発生のノルウェイ・スパイラル・アノマリー(先行する段から「問題となる関係性との結節性についてさらに続いての段で筆を割きもする」と申し述べもしながら既に言及なしはじめていた[怪現象]としてのノーウィジアン・スパイラル・アノマリー) → (ロシア政府筋公式発表見解にして主流メディアの主色なすところの報道基調) → ロシア軍SLBM(潜水艦発射型弾道ミサイル)による異常軌道によって渦巻きが現出、またもってして、青緑色の光は[塩化第二銅](カッパーII・クロライド)による[炎色反応](高等学校の[化学]の教科書に記載されているがごときの炎色反応)であるとの発表 → [励起]の状況(物質の系にあってのエネルギーにて最低エネルギー状態を[基底状態](グラウンド・ステイト)と表し、それを超えた状況を励起(れいき)状態と表す)がとおり一通りの炎色反応にあって見られるそれとは異なる式で具現化しているとの式での発光状態、たとえば、何らかの外力による人工プラズマ状態が具現化しているのでは?とのノルウェイを含む地域で運用されているEISCAT運営プロジェクトなどにまつわる一部見解の存在( Conspiracy Theory[陰謀論]とされるようなそれ専門の愚劣漢ら ―はきとした事実関係によって指し示される真実(を受けての実効的対策の実施)のみが我々を救いうるのならば、対策をなしうる土壌を破壊するが如きことをやっているとの意味で相応の評価が至当であろうとの類ら― がやたらと担ぎあげる話柄の領域と部分的に接合してしまうような話ながらものそういう見解の存在) → [励起]作用をきたす機序についての思索

との[行き過ぎた感がある式]での掘り下げをなし、の過程で、

[多世界解釈における「他」世界へと浸潤するとされる重力波]

についての話に入った(:前提として、そも、[多世界解釈]がいかようなるものなのかについて、米国のメディア露出型物理学者の手になる Parallel Worlds; A Journey Through Creation,Higher Dimensions and the Future of the Cosmosといった書籍(訳書はNHK出版から刊行されているところの)の As I mentioned earlier, our universe may be a membrane with a parallel universe just a millimeter from ours, floating in hyperspace. If so, then the Large Hadron Collider may detect it within the next several years. By the time we advance to a type I civilization, we might even have the technology to explore the nature of this neighboring universe. So the concept of making contact with a parallel universe may not be such a farfetched idea.

「先に言及したように我々の宇宙は我々の側からミリメーター単位で離れたにすぎぬとの並行宇宙を持った、超空間の上に漂うメンブレーン(膜状のもの)のものでありうる。もしそうであれば、ラージ・ハドロン・コライダーがきたる数年の間にて(多世界解釈における)他世界を検知しうる。その折までに我々がタイプⅠ分類の文明(訳注:ニコライ・カルダシェフという物理学者が提唱した文明分類体系にあって惑星の全リソースを利用可能との文明)に発展を見ているのであるならば、我々はこの近傍の宇宙の性質を探索するためのテクノロジーをも手中に収めている可能性がある。となれば、並行宇宙とコンタクトをとることもこじつけがましきアイディアとはならないだろう」といった記述を引きもしながら(前頁では)[多世界解釈における「他」世界へと浸潤するとされる重力波]にまつわる話に入った)。

(以上、先行するところの内容の振り返りをなしたうえで)

以降、[重力波]というものについて[問題となりうるととらえること]につき ――極めて長くもなってしまうが―― 「それなりの(訴求上の)思惑があって」紙幅を割いておくこととする。

まずもって、

[[重力波]は[異なる膜世界](ここまでその内容を問題視してきた洋書『パラレルワールド ――11次元の宇宙から超空間へ』に基づけてば、[異世界]ともある種、なろうもの)を突貫する性質を具備している]

[[重力波]は現行(本稿執筆時現在)、未だもって人類の技術では検知できないものであるとされている]

とのことにまつわる典拠を挙げることからはじめる。

ここ出典(Source)紹介の部87(2)にあっては、

[[重力波]は[異なる膜世界](ここまでその内容を問題視してきた洋書『パラレルワールド ――11次元の宇宙から超空間へ』に基づけてば、[異世界]ともある種、なろうもの)を突貫する性質を具備している]

[[重力波]は現行(本稿執筆時2014年現在)、未だもって人類の技術では検知すらできないものである]

とのことにまつわる典拠を通俗的な解説媒体よりの引用とのかたちで示しておくこととする。

そこよりの引用をわざわざもってなすのが果たして妥当なことか、と思われるところなのでもあるが、まずもってして

和文ウィキペディア[ブレーンワールド]項目 (先に引用なしている洋書『パラレルワールド ――11次元の宇宙から超空間へ』で As I mentioned earlier, our universe

may be a membrane with a parallel universe just a millimeter from ours,

floating in hyperspace.

「先に言及したように我々の宇宙は我々の側からミリメーター単位で離れたにすぎぬとの並行宇宙を持った、超空間の上に漂うメンブレーン(膜状のもの)のものでありうる」と取り上げられているところの[膜世界(ブレーンワールド)解釈]に関わるところのウィキペディア項目)

にあっての現行にての記載内容よりの引用をなしておくこととする。

(直下、和文ウィキペディア[ブレーンワールド]項目にあっての現行にての記載内容よりの引用をなすとして)

[ブレーンワールド(膜宇宙)またはブレーン宇宙論とは、『我々の認識している4次元時空(3次元空間+時間)の宇宙は、さらに高次元の時空(バルク)に埋め込まれた膜(ブレーン)のような時空なのではないか』と考える宇宙モデルである。低エネルギーでは(我々自身を含む)標準模型の素粒子の相互作用が4次元世界面(ブレーン)上に閉じ込められ、重力だけが余剰次元(5次元目以降の次元)方向に伝播できる、とする]

(ここまでを引用部とする)

上にては

「ブレーンワールドの世界解釈に基づけば、重力だけが別次元に伝播する」

との表記がなされている(:尚、上にての引用部における[余剰次元]の意味合いとしては[神秘家がやたらと鼓吹する高次元の世界]といった意味合いのものではない。そちら余剰次元は[我々の住まう空間の脇にコンパクトに織り込まれた別次元があるのではないか]との意味合いでの「余剰なる」次元にまつわるものとなっている ――そちら[余剰次元]を提唱しての理論がLHC実験におけるブラックホール生成の論拠になっていることについては典拠挙げながらも先述してきたし、また、同文に典拠挙げながら本稿これより後の部でも取り上げていく―― )。

次いで、(日本でもかなり好調な売れ行きを呈していた著作であるようにもとらえられるのだが)、物理学者リサ・ランドール著作 Warped Passages Unraveling the Mysteries of the Universe's Hidden Dimensions『ワープする宇宙 五次元時空の謎を解く』(日本放送出版協会(現NHK出版)刊)よりのワンセンテンス引用を下になしておくこととする。

(直下、リサ・ランドール著『ワープする宇宙 五次元時空の謎を解く』第3章[閉鎖的なパッセージ―ブレーン、ブレーンワールド、バルク]にあってのp.94、そこにての図に付されての解説部よりの原文引用をなすとして)

「宇宙のなかには、重力だけを通じて相互作用をする、あるいは相互作用をまったくしない複数のブレーンがあるのかもしれない。そのような状況を「マルチバース」と呼ぶことがある」

(引用部はここまでとする ――直上引用部ではマルチバースMultiverse、すなわち、多元宇宙解釈における多数世界にあって重力が相互作用するとの書きようがなされている―― )

(続いて、直下、同じくもの著作『ワープする宇宙 五次元時空の謎を解く』第3章[閉鎖的なパッセージ―ブレーン、ブレーンワールド、バルク]にあってのp.95よりの原文引用をなすとして)

「あるブレーンは私たちのブレーンと平行になっていて、パラレルワールド(並行世界)を内包しているかもしれない。しかし、それとは違った別のブレーンワールドがたくさん存在している可能性もある。ブレーンとブレーンが交差して、その交差点に粒子がとらわれていることだって考えられる。ブレーンによって次元の数も違うだろう。湾曲したブレーン、動くブレーン、目に見えない次元を取り巻いているブレーンもあるかもしれない」

(引用部はここまでとする)

さらに、その[不品行]として問題視して然るべきことにつき、本稿の出典(Source)紹介の部76(5)にて詳しく解説したところのカリスマ物理学者リサ・ランドールの著作『宇宙の扉をノックする』(NHK出版)よりの引用を下になしておく。

(直下、『宇宙の扉をノックする』第17章[世界の次のトップモデル]にあってのp.442からp.443よりの原文引用をなすとして)

おそらく余剰次元での重力は、思っているよりずっと強いのだろう。だが、それが私たちの四次元(三次元+一次元)時空では、とても弱くしか測定されない。なぜなら重力は、私たちの目に見えないすべての次元に広がっているため、薄められているからだ。この彼らの仮説では、余剰次元宇宙で重力が強くなる質量スケールが、まさにウィークスケールだとされている。その場合、私たちの測定する重力がとても弱い理由は、重力が基本的に弱いからではなく、目に見えない大きな次元に重力が広がっているからだということになる。

(引用部はここまでとする)

上もてお分かりのことか、とは思うのだが、(引用部だけの内容に準拠して述べられるところとして)、

「我々の住まう四次元時空以外のところで[余剰次元][マルチバース](パラレル・ワールドを包摂しうる複数の膜世界)の存在を観念した場合、それらの間に滲透・相互作用をきたすのは重力ないしグラヴィトロン(重力子)のようなものだけであるとのことが考えられ、そうして重力があまねくも滲透しているために重力が弱いものとしてしか検出されない論拠となっていうる」

とも解せられる(ただしその適切性についてはなんら請け合えない)ことが権威筋の物理学者リサ・ランドールによって口の端にのせられている ――と述べても、カリスマ物理学者として認知される同リサ・ランドールの[我々全員の死につながりうる欺瞞]については本稿にての先だっての段でも具体的証拠に基づいてそちら問題性を摘示しているとおりであり、筆者は権威申しようを引きはしこそすれ、そこに全幅の信を置くべきであると述べているわけではない―― 。

ここまでで重力波が複数の世界(パラレルワールドとの発想法にもつながりうる複数の膜世界)を貫通する性質を有しているとされることについて典拠紹介なしたとして、次いで、

[[重力波]は(本稿本段執筆時2014年現在)未だもって人類の技術では検知できないものであるとされている]

とのことの典拠を挙げておくこととする。

(直下、[重力波通信]の可能性について論じたオンライン上よりダウンロード可能な論稿、 The Utilization of High-Frequency Gravitational Waves for Global Communications(『地球規模の通信のための高周波重力波の活用について』とでも訳すべき論稿で著者は元米国空軍教官で現・米軍コンサルタントとのことである Robert M. L. Baker, Jrという人物)の冒頭頁、Abstract(梗概)の部よりの引用をなすとして)

For over 1000 years electromagnetic radiation has been utilized for long-distance communication, heliographs, telegraphs, telephones and radio have all served our previous communication needs. Nevertheless, electromagnetic radiation has one major difficulty: it is easily absorbed. In this paper we consider a totally different radiation, a radiation that is not easily absorbed: gravitational radiation. Such radiation, like gravity itself, is not absorbed by earth, water or any material substance. In particular we discuss herein means to generate and detect high-frequency gravitational waves or HFGWs, and how they can be utilized for communication.There are two barriers to their practical utilization: they are extremely difficult to generate (a large power required to generate very weak GWs) and it is extremely difficult to detect weak GWs.

(補ってもの拙訳として)

「1000年以上、電磁放射は遠隔地コミュニケーションに利用されてきた、すなわち、日光反射信号・電信・ラジオらが我々の従前の通信需要を満たしてきた。にも関わらず、電磁場は重大な難点をひとつ有しており、それは容易に吸収されてしまうということである(訳注:この時点で知識無き向きは電磁場が発見されたのは近代以降ではないのか、なぞとの誤解をなしてしまうとも思うのだが、「光も電磁波の一種である」というのは理系の人間には常識であり、引用元論稿ではそれを示唆するように[鏡面を用いてのheliographs日光反射信号]のことが続く段で挙げられている)。本稿で我々は全体的に異なるとの放射、容易に吸収されないとの放射について顧慮する。そのような放射は重力それそのものように大地によって吸収されることもなく、水やその他いかなるものにも吸収されないとのものである。殊に我々は高周波帯の重力波すなわちHFGWs( high-frequency gravitational waves )を生成・検知する方法らにつき論じ、そして、いかようにしてそれらがコミュニケーションに利用されうるかについて論じるものとする。重力波通信の実用化には二つの大きな障害があり、生成するのが難解であること(非常に弱い重力波を生成するのにも多大な力が必要とされる)、そして、弱い重力波を検知するのは困難性を伴うことである」

(拙訳付しての引用部はここまでとする)

以上の引用部にみとめられるように、

they are extremely difficult to generate (a large power required to generate very weak GWs) and it is extremely difficult to detect weak GWs.

「重力波を通信の媒質(メディウム)として用いる際には障害物に吸収されずに貫通していくとのメリットがある一方で弱い重力波を検知するのは困難性を伴うことである」

との言われようがなされている。

ここでひとつに問題視したいのは

[重力波の検知困難性(現行技術での傍受不可能性)]

であるとして話を続ける。

その点、[重力波]というものについては

[それ(重力波)を電磁場に変換するやりよう・機序]

までが科学者申しようとして提唱されているとのことまでもがある。

すなわち、 ――(まさにそれこそが[語られ聞かれるところといえば、愚に付かぬ人間らの戯言ばかり、あべこべのことばかりのこのどうしようもない世界]にて[宗教的な向きらが崇め奉る偽りの神]が造り出され、またもってして、[精神性が希薄で内面まで卑屈に成り下がった相応の「魂の家畜」ら]が産みだされ、[人間が[運命]そのものを自身のものに出来ぬとのそもそもの機序]に関わっている「可能性」がある(当たり前だが、検証できぬこと、それゆえ、「可能性論」としてしか論じられない)とまで「手前個人としては」睨んでいるとのものなのだが)―― 直近既述のように(多世界解釈における)他世界を浸潤するとされる[重力波]というものについてはそれが検知困難であるなかでそれをして

[電磁場に変換するやりよう・機序]

が我々人間レベルの観点でも発想・考案・提唱されていもする ――それが人類文明に許された領分かは別として発想・考案・提唱されている―― とのことさえもがある(:英文で論文タイトル名としての Superconductors as quantum transducers and antennas for gravitational and

electromagnetic radiation(『重力波および電磁波に対する量子的変換装置兼アンテナとしての超伝導体』と表題を訳すべき論文)と試みに検索されるとよい。そうして論文配布ページarXiv経由で特定できよう論文、カリフォルニア大にて研究をなしている権威筋の物理学者 Raymond Y. Chiaoという中国系らしいアメリカ人物理学者による2002年の論文にあってはその冒頭部より Superconductors will be considered

as macroscopic quantum gravitational antennas and transducers, which can

directly convert upon reflection a beam of quadrupolar electromagnetic

radiation into gravitational radiation, and vice versa, and thus serve

as practical laboratory sources and receivers of microwave and other radio-frequency

gravitational waves.

(大要として)「超伝導体は巨視的なる[量子重力アンテナ兼変換装置]、電磁放射としての光を重力放射としてのそれに直接変換可能、また、その逆も可能との[量子重力アンテナ兼変換装置]になるとも考えられ、そして、それは実用的な研究所資源にしてマイクロ波および異なる周波数帯の重力波のレシーバーとして用いられるものとなりうる」と記されており、[重力波と電磁波を変換する]ことも可能であるとの心証を覚えさせる理論が呈示されもしている)。

といったことがある、重力波を電磁波に変換するやりようまで相当程度事細やかに論じられるに至っているのにも関わらず、我々人類は現段階では[重力波]を検知する実験にすら悉(ことごと)く現行は失敗している(少なくとも本稿本段執筆時現段階の2014年現時点では悉く失敗している)。

重力波検知のためにLIGOといったプロジェクトを実施してきたものの、我々人類は ――本稿本段執筆現時点(2014年上半期)にあっては―― 重力波を検知できていないのである(以下に引用なすようなことが現実によく知られている)。

(直下、英文Wikipedia[LIGO]項目にっての現行記載内容よりの引用をなすとして)

Observations at LIGO began in 2002 and ended in 2010; no unambiguous detections of gravitational waves have been reported. The original detectors were disassembled and are currently being replaced by improved versions known as "Advanced LIGO", scheduled to be operational by 2014.

(大要)「LIGOにての観測は2002年にはじまり2012年に終わった。曖昧な余地なき重力波の検知がなされたとの報告はなかった。元あった検出器は解体され、現行、2014年に運転開始予定のアドヴァンスドLIGOとして知られる改良バージョンに取って代える作業が進行中である」

(引用部はここまでとする)

以上のように重力波の検出の試みは「現行は」何ら成果を出していないのである(但し、LIGOプロジェクトへの力の入れように鑑みるに、近々、検知がなされる可能性はある)。

(門外漢ながら多数の資料を時間の許す限り読み漁ってきた筆者などは

『それ以上の発展は「端から予定されていない」可能性がある』

と考えるに至ってもいるのだが、[重力波]についてはその存在自体が検知され難いとの特質を有望視されて[盗聴]困難性から「通信用途に重力波を、」との発想もあって米軍などで検討されてきたとの沿革がある(といったことがあるからこそ[上にて引用の重力波通信の可能性を模索しているとの元米軍関係者の手になる論稿]がそうしたものであると明示されてものされているとのことがある)。

ちなみに、重力波が検出されていないことについて1988年にものされた著作、異色の物理学者にして米軍コンサルタントとしての顔を持っていたとのロバート・ラル・フォワード ( Robert Lull Forward /同人物ロバート・フォワードについては和文ウィキペディア[ロバート・L・フォワード]項目にあって現行、(以下、掻い摘まんでの引用をなすとして)ロバート・ラル・フォワード( Robert Lull Forward, 1932年8月15日 - 2002年9月21日)は、米国のSF作家、物理学者。重力工学を専攻。・・・(中略)・・・その後ヒューズ航空研究所に勤務し、「フォワード質量探知機」と呼ばれる航空機搭載用異常重力探知機などを発明し、18件の特許を取得した。1987年には、創作活動と、NASAやアメリカ空軍といったクライアントへのコンサルタント業務に集中するために早期退職した。・・・(中略)・・・ その後ヒューズ航空研究所に勤務し、「フォワード質量探知機」と呼ばれる航空機搭載用異常重力探知機などを発明し、18件の特許を取得した。1987年には、創作活動と、NASAやアメリカ空軍といったクライアントへのコンサルタント業務に集中するために早期退職した

(引用部はここまでとする)との記載がなされているとの科学者となりもし、同人物が開発したとの重力(波)検出器、フォワード探査機( Forward Mass Detector )では握りこぶし大の重力の歪みならば特定できるとされる、それが月面の重力分布の探査に用立てられてきたとされるの経緯がある)、 同ロバート・フォワードが執筆者になっているとの

Future Magic HOW TODAY'S SCIENCE FICTION WILL BECOME TOMORROW'S REALITY(邦題)『SFはどこまで実現するか 重力通信からブラックホール工学まで』(講談社ブルーバックス)

にあっての筆者が検討なした邦訳版では

(その28ページより引用なすところとして)

重力放射検出器をつくる研究はもう何十年も続いているが、電磁放射の検出器に比べるとまだひどく未完成である。例えばパー・アンテナの損失も大きい。重力波がアンテナを通過して、エネルギーをアンテナに与えると、そのエネルギーはアンテナの振動として現れる。棒の金属の損失は非常に小さいので、棒の振動は何分も続いてから熱に変わる。金属の損失がまったくなく、損失機構が振動による重力波の放射だけだったら、検出器の性能はもっと高いはずだ。ラジオやテレビのアンテナはそうなっているのだが、重力検出器はこのゴールにまだ一〇の三十乗倍ほど足りない。要するに現在のパー・アンテナで重力波を検出しようとするのは、カーボンの棒きれをテレビの受信アンテナにして彼方のテレビ局を受信するようなものだ

(引用部はここまでとする)

との記述がなされてもいるところとなる)

ここまでをもってして

[[重力波]は[異なる膜世界](ここまでその内容を問題視してきた洋書『パラレルワールド ――11次元の宇宙から超空間へ』に基づけてば、[異世界]ともある種、なろうもの)を突貫する性質を具備している]

[[重力波]は現行、未だもって人類の技術では検知すらできないものである]

とのことについての目につくところの典拠を挙げておいた。

(【後日にての追記】として:そちら(新発の)発表結果が「誤検知かもしれない」と覆る可能性も絶無ではないかもしれないと見るところながらも、上にて記述したようなことが部分的に時代遅れとなった。すなわち、極々微々たる証跡ながらも重力波(とされるもの)がLIGO(既述)にて検出されるとの発表が二〇一六年二月十一日にてなされるに至った。細かき内容については銘々各自報道動向(の記録)で確認いただきたい次第ではあるが、[一三光年先の遙か外宇宙にてのブラックホールの衝突挙動の残滓と考えられるもの]としての[重力波]検知が遂になされたとカリフォルニア工科大およびマサチューセッツ工科大の科学者グループによって発表されたとのことが耳目をさらうに至った ――※重力波の検知検出が初めて人類にてなされた事例として耳目を集めているイヴェントともなる(ゆえに「重力波がなんら検知されていない」と書き記していた本稿の直上内容も一部時代遅れとなった)。が、ただしもって、2014年の本稿本文記述時点といずれにせよ事情変転を見て「いない」こととし、【重力波がまったくもって検知されないようになっている】との現状に変化変転はない。遙か外宇宙のブラックホール衝突イヴェント(とされているもの)の残滓たる極々僅かな重力波(とされるもの)が検出された程度で[人類の進歩]としての報道がなされていることそれ自体もその傍証事例となろうと考えられるところではある―― )

(出典(Source)紹介の部87(2)はここまでとする)

ここで唐突ながら、 確信犯的に「さらにもってしての」サイエンス・フィクションがかってのの話をなすこととする (:具体的立証をただひたすらに重んじてのものと明示して、そのようなものとして書き綴ってきた(確認されたい)との本稿、並々ならぬ労苦を割いてものしているとの長大な本稿にあって敢えても瑕疵(かし)たりうるところとしての「行き過ぎたもの」としてのそうもした話をなすこととしたのは ――(「長くもなっての半ばもの余事記載の部に入る」と事前に断って書き連ねてきた本段にての[本筋から離れて行き過ぎた話をなしやすい]との論理展開上の構築環境に甘えようといったことでは無論なくに―― そうもしたことを指摘することだに、「極めて重要なことであろう」との認識が筆者意中にあるからである)。

その点、次のような[仮定]がなせそうであると述べたらばどうか。

「仮にもし(多世界解釈における)他世界を浸潤する[重力波]を(ブラックホール制御技術などと合わせて)意のままに出来る(そして、そうもしたコントロールされての重力波を先述したところの人間レベルでも可能と主唱されての[重力波を電磁波に変換するとの方式]などで特定の座標に現出させることも出来る)テクノロジーを有した「他」世界の先進文明が存在していれば、どうか。

また、それでもってして人間社会にも[ブレイン・マシン・インターフェース開発史]とのかたちで表出してきた[電気刺激で生物の脳機能をかなり正確にコントロールすることに奏功しての実験結果]よろしく生物の脳機能やホルモンバランス ――要するに、世界の見え方・世界の感じ方―― を自儘(じまま)に操ることがなされえるのだとすればどうか」(※)

(※以上のような[仮定]をなしていることについては

「あまり門外漢として無責任なことを言えないところなのだが、しかし、ここでは敢えても例外のひとつとしての行き過ぎた話をなしている」

「本稿の本義は ――筆者のやろうとしていることの前に色を付けようとするなどして石を置かんとするような者達、あるいはそういう力学の薬籠中の者らはそうはとらえないだろうが―― ここでの話が例外的にそうもなっているような[フリンジ・サイエンス]([反復検証された実験結果]に裏打ちされていないにもかかわらず[科学]の外表がときに相応の向きによって被せられることもある[境界科学])の問題にまつわる話をなすことにはなく、[それで何かを変ええないというのならば、絶対に何かを変えうることはないだろうとの式で[堅い具体的証拠の山(文献的事実そのものの集積)]および[誰でもそれが導き出せようとの堅い因果関係ら]の摘示より重要な問題の存在を白日の下にさらす]とのことにある」

との観点がこの身、筆者にあること、強くも断っておく)

以上の[仮定]、端的なかたちで繰り返せば、

[(多世界解釈における)他世界を浸潤する機序(それは重力波のようなもの「かもしれない」)が用いられて生物が「機械的に」操られうる]

との側面、そこに関わるところとしての、

[現実の人間世界で部分的に発見・発明・応用されてきた脳と機械との結節技術(ブレイン・マシン・インターフェース)]

についてこれ以降、[多世界を浸潤するもの]との兼ね合いで筆を割きたいと思う(:本筋に関わる(と申し述べられるだけの解説未了の事情があってもちだした)[ノルウェイ・スパイラル]との兼ね合いで「それなりの理由あって」ここ[脇に逸れての話]の中で問題視しているとの[重力波]にまつわる大枠としての言い分がある中でそれにネスト、入れ子構造として重畳的に含めるようなかたちで[脳と機械との結節技術]にまつわる話を ――そこからして長くもなってしまうのだが―― これ以降なしたいと思う)。

[[ブレイン・マシン・インターフェースの応用可能性]および[ありうべき媒質]にまつわる話として]

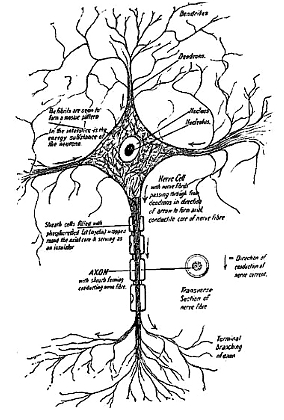

まずもって書くが、当方が本稿を公開することにしたサイトの一にて公開している自著にても述べているように「一般論として」人間の、いや、[生物の脳]は電気的に作用しているとのことがある。

そも、[電気]とは何か、から考える必要があるともとらえるのだが、それについては割愛しつつ話を単純化させて述べれば、世間一般の理解に基づいての[電気信号]によって脳は筋肉をコントロールし(身体を動かし)、聴覚・視覚より得られた外界情報を電気信号として情報処理しているとのことが幅広くも知られている(:いいだろうか。ここでの行き過ぎた話を扱っているとの段に留まらず責任をもって書き進めているとの本稿全体に当てはまるところとして、筆者は自身のきちんとした論拠なきところで主観を先行させての物言いをなさんとしているのではない)。

人間の脳が電気的に身体をコントロール、また、外界情報を電気的に情報処理しているとのことについては ――容易に確認できるとの基本的なところであるためそれで十分ととらえるからそうするのだが―― 和文ウィキペディア[神経細胞(ニューロン)]項目やそれと付随する脳機能にまつわる現行にての記載内容より一文を引くこととする。

(直下、和文ウィキペディア[神経細胞(ニューロン)]項目より原文引用なすところとして)

神経細胞の基本的な機能は、神経細胞へ入力刺激が入ってきた場合に、活動電位を発生させ、他の細胞に情報を伝達することである。ひとつの神経細胞に複数の細胞から入力したり、活動電位がおきる閾値を変化させたりすることにより、情報の修飾が行われる。

(引用部はここまでとしておく)

(直下、和文ウィキペディア[脳波]項目より原文引用なすところとして)

脳波とは、ヒト・動物の脳から生じる電気活動を、頭皮上、蝶形骨底、鼓膜、脳表、脳深部などに置いた電極で記録したものであるとのものである。・・・(中略)・・・個々の神経細胞の発火を観察する単一細胞電極とは異なり、電極近傍あるいは遠隔部の神経細胞集団の電気活動の総和を観察する(少数の例外を除く)。近縁のものに、神経細胞の電気活動に伴って生じる磁場を観察する脳磁図(のうじず、Magnetoencephalogram:MEG)がある。

(引用部はここまでとする)

上は Project Gutenbergのサイトにて公開されている今より100年以上前に刊行された著作 THE BRAIN AND THE VOICE IN SPEECH AND SONG(1910)にて掲載されているニューロンの図である。既に百年近くも前に今日よくも描写される形状の(特徴よく捉えての)モデル化がなされていたとのそちら神経細胞を流れる電流によって我々は自らの身体を動かし、また、この世界を認識している。

上にて引用のようなところからさらに進んで、

「人間の脳が電気的刺激によって情報を処理しているとのことは同様の電気的刺激によって[そこにないもの]を見、[そこにないもの]を聞かされる可能性がある、そして、望まぬ諸種の運動をもたらされかねないのが人間の脳であるとの物言いにも相通ずるところがある」

とのこととなること「も」ある。実際にある。

(:ここでの話柄が

[オンライン上にて「どういう意図でなのか」被害妄想的な言辞を前面に押し出している ――俗な言葉で言えば、誰が見ても[毒電波]と評されるようなもの、知的にも人格的にも陋劣さが窺えるとの式で「どういう意図でなのか」被害妄想的な言辞を前面に押し出している―― 者達のそれと紙一重のもの]

となっているとのことは重々承知のうえであるが、

「(上のようなことが)実際にあると述べられるようになっている」

と申し述べ、これより、その論拠(ソース)となるところを

[基本的なところ]

から

[相当程度微に入っての科学文書]

に至るまでの原文引用をなすとのかたちで挙げていく ――尚、関連するところ、[電気的刺激によって人間が幻覚幻影の類を押しつけられうる]とのことについては[知能の欠片もないといった話]をそればかりがウェブ上を占有するように撒布している者達が現行、目につくとのことがある(すくなくとも筆者が日本語のウェブをざっと望見した限りはそうもなっているとの心証を抱いている)。についてはネット上にて目につく同じくものことに関わる妄言ありようが「目立って」[特定宗教団体の不品行(密行性・浸潤性・狂信性から悪質性を知る者も少なくなく、横断閥のやりようから少なからずの人間が尊厳を侵害されてきたとも見える漢字四字の仏教系新興宗教の彼らコロニーなどでの不品行)]と「程度低くも」結びつけられているとのことがあるために、筆者などはその多くをして『宗教の徒輩が如き輩が「自分達を動かす機序に対する分析をその程度の品質のものに矮小化させるべくも」[工作員](との俗な言葉で表されるありよう)として馬鹿げた妄言を確信犯的に書き込んでいるのではないか』と見立てている(『悪質な詐狂者(真っ当な言論を「彼ら」を動かす水準に貶めたいが如く動かされている手合い)ではないのならば[本当に狂っている人間]が書いているのかもしれないな』と見えるケースもあるのだが、妄言のありようが教育水準・知的水準の低い者らにマニュアルでも見させて手習い記述でもさせているのかといった式で[様式化なされすぎている]からそのように見立てている)―― )

同じくものこと、「人間の脳が電気的刺激によって情報を処理しているとのことは同様の電気的刺激によってそこにないものを見、そこにないものを聞かされる可能性がある、そして、望まぬ諸種の運動をもたらされかねないのが人間の脳である」との物言いにも相通ずるところがあるとのことについてまずもって(「せいぜい」「たかだか」と枕詞が付されもしよう媒体であるが)目に付きやすきところの媒体でもあるウィキペディアの[ブレイン・マシン・インターフェース]項目よりの引用をなすことからはじめる。

(直下、和文ウィキペディア[ブレイン・マシン・インターフェース]項目よりの抜粋をなすとして)

ブレイン・マシン・インターフェースとは、脳の神経ネットワークに流れる微弱な電流から出る脳波を計測機器によって感知し、これを解析する事によって人の思念を読み取り、電気信号に変換する事で機器との間で情報伝達を仲介する。情報の流れが一方通行の片方向インターフェースと、相互疎通が可能な双方向インターフェースが想定されているが、現在実現しつつあるのは一方通行の片方向インターフェース技術のみである。

・・・(中略)・・・

片方向インターフェースでは一方通行の情報伝達を行い、脳から命令をコンピュータが受ける電気信号に変換するか、コンピュータからの電気信号を脳波に変換する。SF等で想定されている双方向インターフェースでは、脳と外部機器との間で情報を交換・共有するため、人または動物と機械が一体化することになるが、現実には動物実験・人体実験とも移植は成功していない。ここでいう脳とは心や精神ではなく、物質として存在する有機生命の神経系(もしくは神経系のモデル)そのものを指す。実際にBCIをはじめとするマンマシンインターフェースの研究が始まったのは1970年代頃で、実際に人体に外部機器が移植されたのは1990年代中頃になってからである。21世紀に入り、機能としては不十分ながら視覚や聴覚を補助する人工感覚機器や、モーターによって動作する義手・義足といったBMI機器の人間への移植事例が既に存在する

(引用部はここまでとする)

以上はブレイン・マシン・インターフェース(英語では Brain Computer Interfaceとの呼称の方がメジャーであろうとのもの)、すなわち、

[脳波→(脳波捕捉のうえで機械制御の電気的作用に変換)→機械との互換作用(ここではその逆のプロセスの可能性を問題視しているわけだが)にて機械を制御する機器]

にまつわる解説のされよう、現行、研究が盛んになされているとの類型の機器群についての目立つところの解説のされようである(尚、表記引用部に認められるブレイン・マシン・インターフェース技術については続いて解説するところの科学者ホセ・デルガドの60年代に遡る初期的研究のことも含めて、2011年に刊行、同年に訳書も早川書房より刊行されているとのブレイン・マシン・インターフェース技術の最新動向解説本である BEYOND BOUNDARIES The New Neuroscience of Connecting Brains with Machines― and How It Will Change Our Lives(邦題)『越境する脳 ブレイン・マシン・インターフェースの最前線』に詳しい ――無論、筆者もつい最近、2011年に刊行されたとのその訳書を深くも検証しているとのことがある人間である―― )

話の方向性を慮(おもんぱか)ってのうえのこととして、ここでの筆者の筆の運びぶりにつき

『馬鹿げている』

と当然に思われる向きもあるかもしれない(『この者は人間がたかが電気刺激によってラジコン化させられうるとでも述べたいのか。狂ったカルト宗教(の頭の具合のよろしくはない工作員)のような物言いだな』などとの観点で[馬鹿げている]と思われるかもしれない)。

だが、脳が電気的作用の影響を受け、また、電気的作用を活用しながら情報を処理し身体をコントロールするとの機序 ―ニューロンの活動電位によって身体の動きが決まるとの機序でもいい― を利用しているとの式でホセ・デルガドといった科学者は牛なぞの比較的高等な動物の脳に電極を差し込んでそれらデバイス埋め込みをなされた動物を

[自儘(じまま)に動かす]

との[マインド・コントロール]というよりも[フィジカル・コントロール](物質的コントロール)に近しいやりようがすでに「60年代に」実演してみせられていたとのことが現実にある。

それについて直下続けての段で漸次細かくも解説していくが、英文Wikipedia[ Jose Manuel Rodriguez Delgado ]項目に

In 1963, New York Times featured his experiments on their front page. Delgado had implanted a stimoceiver in the caudate nucleus of a fighting bull. He could stop the animal mid-way that would come running towards a waving red flag.

「1963年、ニューヨークタイムズ紙はデルガドの実験を第一面にて取り上げた。デルガドはスティモシーバーを闘牛の神経核の末尾に埋め込んでいた。デルガドはそちら闘牛が振られている赤い旗に突進している折に同闘牛をストップさせてみせた」

と端的に掲載されているとおりのことが科学史の一断面として具現化を見ているとのことがある(それ絡みの画像 ――闘牛士デルガドなどと評されてのデルガドがコントローラーを持って闘牛を操る様―― も Jose Delgadoの名で検索すれば、すぐに目に入ってくるところとなっている)。

先に基本的内容のウィキペディアの解説のされようを引いた、

[ブレイン・マシン・インターフェース]([脳の神経ネットワークに流れる微弱な電流から出る脳波を計測機器によって感知し、これを解析する事によって人の思念を読み取り、電気信号に変換する事で機器との間で情報伝達を仲介する機器]とまとめられもしている機器)

の原始的かつ本質的なレベルでの実施例とも直近引用なしたホセ・デルガドという科学者のやりよう、牛をラジコン操作した男のやりようは関わるところとなっている、すなわち、脳とワンセットにしてその機能拡張あるいは機能補助を行うとの機器類の話が上の英文ウィキペディアにてなされているわけだが、同デルガドが何をなしていたのかについてより微に入っての解説がなされている書籍よりの引用をなす。

早川書房より訳書が出されているブレイン・マシン・インターフェース技術解説書籍たる、

BEYOND BOUNDARIES The New Neuroscience of Connecting Brains with Machines― and How It Will Change Our Lives(邦題)『越境する脳 ブレイン・マシン・インターフェースの最前線』

にての訳書294頁にあっては次のような表記がなされている。

(以下、 BEYOND BOUNDARIES The New Neuroscience of Connecting Brains with Machines― and How It Will Change Our Lives(邦題)『越境する脳 ブレイン・マシン・インターフェースの最前線』よりの引用をなすとして)

「デルガドはエール大学の研究室で、自由に行動する動物やヒトを対象にした永続的脳埋込装置(インプラント)の時代をほぼ独力で切り拓いた人物である。一九六九年の実験でデルガドは、史上初の双方向BMBIの自動稼働をやってのけた。実験にはパディーという名のメスのアカゲザルと、自身の発明による、自由に行動する被験体の脳と機械間で電気信号を無線通信する「スティモシーバー」なる小型装置を使った。

この装置は小型だったために同時に複数埋め込むことが可能で、別個の脳領域を同時に刺激し記録できた。デルガドは実験には恒久的脳波記録電極を用い、情動にかかわると考えられており、アーモンドほどの大きさをもつ扁桃体と呼ばれる深部脳構造内のニューロンの電気的活動をサンプルした。スティモシーバーは扁桃体の生の脳信号を、デルガドの研究室に隣接した部屋に設置されたアナログコンピューターに送った」

(引用部はここまでとする ―※― )

(※尚、筆者が検証した BEYOND BOUNDARIES The New Neuroscience of Connecting Brains with Machines― and How It Will Change Our Livesの訳書(早川書房刊行のもの)の方では実験個体が[アカゲザル]のパディーと表記されているが、オンライン上に流通しているデルガドのそれ絡みの実験結果報告英文論稿(後にて本稿でも部分引用なす文書)の方では[(アカゲザルではなく)チンパンジーのPaddy]と記載されていること、一応、断っておく)

振り返る。ここまででは、(同じくものことについては同分野にて嚆矢となる研究を実施したエール大医学者の流通研究文書よりの引用もこれよりなす所存だが)、差しあたり、

[人間の脳は電気的に作用している ――電気信号に基づいて肉体をコントロールし外界情報を処理している―― ](ミクロのニューロンにまつわる解説のされよう、また、マクロの脳波・脳磁図にまつわる世間一般での解説のされようも先に引いている)

[電気的に作用している人間の脳の特性を機械的に拡張・応用しようという機器がブレイン・マシン・インターフェースとなり、によって、一部だが、ヒトの視覚や聴覚の補助が可能となっている](正確にはマシン・ブレイン・インターフェースとでも表すべきかとは思うのだが、その初期の実用例としてホセ・デルガドという科学者の動物の脳に対するモニタリングや脳操作の結果による身体挙動操作のことが挙げられることもある)

とのことが申し述べられるとのことにまつわる基本的なる出典よりの引用をなした。

以上、振り返ったうえで述べるが、

[常識よりの逸脱性が際立ってもの話]

をまずもって「そうしたものである」(常識よりの逸脱性が際立っているものである)と事前に明示したうえで以下、 ――誤解を恐れずに、―― なすこととしたい。

さて、「仮に」付きで述べるところとして以下のような問題提起をなしたいと思う。

ブレイン・マシン・インターフェースと今日呼ばれているような機器(人間の脳・脳作用動態に機械の方から能動的に作用を及ぼすことがあるのだとすれば、それはマシン・ブレイン・インターフェースとでも表すべきかもしれないが)と同様の作用を

[人間⇒(操作)⇒機械]

との方向性ではなく、

[機械⇒(作用機序の改変)⇒人間)]

とのかたちで非侵襲式、すなわち、[生体組織にメスを一切入れないとのかたちで]手繰(たぐ)れるとの先進文明が「別」宇宙「別」世界に存在していると仮定してみればどうか ――既に引用をなしたところを繰り返すところとして科学読み本 Parallel Worlds; A Journey Through Creation,Higher Dimensions and the Future of the Cosmos(邦題)『パラレルワールド ――11次元の宇宙から超空間へ』にあって As I mentioned earlier, our universe may be a membrane with a parallel universe just a millimeter from ours, floating in hyperspace. If so, then the Large Hadron Collider may detect it within the next several

years. By the time we advance to a type I civilization, we might even have

the technology to explore the nature of this neighboring universe. So the concept of making contact with a parallel universe may not be such

a farfetched idea.

(拙訳)「先に言及したように我々の宇宙は我々の側からミリメーター単位で離れたにすぎぬとの並行宇宙を持った、超空間の上に漂うメンブレーン(膜状のもの)のものでありうる。もしそうであれば、ラージ・ハドロン・コライダーがきたる数年の間にて他世界を検知しうる。その折までに我々がタイプⅠ分類の文明(訳注:ニコライ・カルダシェフという物理学者が提唱した文明分類体系にあって惑星の全リソースを利用可能との文明)に発展を見ているのであるならば、我々はこの近傍の宇宙の性質を探索するためのテクノロジーをも手中に収めている可能性がある。となれば、並行宇宙とコンタクトをとることもこじつけがましきアイディアとはならないだろう」(再度の引用部はここまでとする)とのかたちで提唱されるような「別の」膜世界でもいいが、そうしたものが存在しているとすればどうか―― 。

よりもって具体的なることを想起して、そう、人間の世界での[原始的なもの]ながらもの商業製品(非侵襲式のヘッドセット装置で[脳波]、すなわち、脳の「電気的」活動を測定したものを用いて機械を操る技術)をオーストリアのエモーティブ・システムズ社が開発していることが知られるようなもの(詳しくはエモーティブ・システムズにまつわる資料を色々とお調べいただきたい)を「反対方向から」極めて精妙にしたようなものを用いている(用いてきた)との「他」世界先進文明などの介入を想定すれば、どうか。

につき、筆者は[リアリスト]として科学者らが仮説として呈示することから一歩先に進んで申し述べられもするそうしたことが最悪の可能性を伴って真を穿っている、それが神秘主義者・宗教的人種が臆面もなく馬鹿げた話柄で口にする

[神の声][神の指示]

といったものの[正体]であってもおかしくはないと考えている(:そも、宗教の徒輩が個別ばらばらに「自分に語りかけてくる」との内面の声として聞くことがあるようであるとの[神の声][教祖の声] ――たとえば、(和文ウィキペディア[クエーカー]にての現行記載内容よりの引用をなすとして)友会は良く「神は全ての人に現れる」、「内なる光」、「内なるキリスト」、「内なるキリストの聖霊」などの多くの言葉で言い表してきた。友会は皆が「神の具現」を拒んでいると信じているから、クエーカーの道の多くは、内なる指導が語ることを聞くことに重点が置かれている。アイザック・ペニントンは1670年に記している。「キリストの声を聞き、書いたものを読んでも十分ではないが、私の根本、生活、起源をキリストに感じるには、十分である」

(引用部はここまでとする)などと説明されるもの―― の類が宗教の徒の妄覚・妄言に留まらないものとして[実体]として存在しているのであると仮定すれば、そうしたものに他にどうした説明がつけられるというのか聞きたいぐらいであると考えている)。

であれば、たとえば[重力波]のようなものが[神]のフリなどしつつも騙されやすい人間らを操っている、あるいは、強者に媚びることを第一義とする陋劣な人間ら(あるいはそうではなかったところを陋劣にしつらえられたとの人間ら)に対して[勘違いのうえなどでの盲従の契機]を与えてきた、相応の特性を帯びた操作をなす[存在](ないしその操作をなす[存在]が用いている[極めて計算能力が高いとの人工頭脳])が利用しているとの傀儡(くぐつ)となっていてもおかしくはない、それこそが

[人間存在に縦軸の歴史、横軸の社会を造り出させてきたうえでの重要な背面力学]

となっているのではないか、と本稿筆者は睨んでいるのである(:多くの人間が馬鹿げていると思うところか、とも思うのだが、続けての段をご一読いただきたいものである ――それが(間接証拠・傍証事例もあって)実際に馬鹿げていないとのことがあった場合、どういう現実的懸念がそこに観念されるのかとの視点にて続けての段をご一読いただきたいものである―― )。

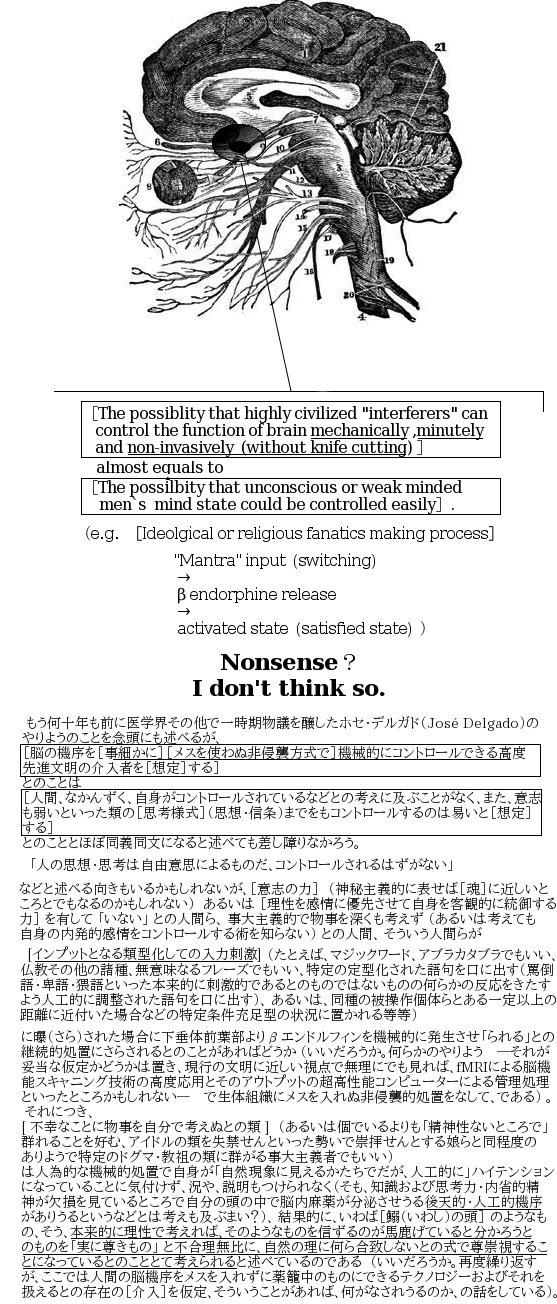

本稿のために(促成ののものなれども)作成した複数階層を貫通するとの重力波のイメージ。

直近にての出典(Source)紹介の部87(2)で取り上げたように

「重力波は(その多世界への浸潤性にも関わるところとして)非常に弱い力である。であるから、(本稿執筆時2014年現行現時点にては)検出されない」

との物言いもなされるとのものである(:ちなみに重力波の検出が困難を極めることについてはSF作家にアイディアを提供していたことでも知られる物理学者(にして米軍のコンサルタント)ロバート・ラル・フォワードがその著書

Future Magic HOW TODAY'S SCIENCE FICTION WILL BECOME TOMORROW'S REALITY(邦題)『SFはどこまで実現するか 重力通信からブラックホール工学まで』(講談社ブルーバックス)にて(以下引用なすとして)重力放射検出器をつくる研究はもう何十年も続いているが、電磁放射の検出器に比べるとまだひどく未完成である。例えばパー・アンテナの損失も大きい。重力波がアンテナを通過して、エネルギーをアンテナに与えると、そのエネルギーはアンテナの振動として現れる。棒の金属の損失は非常に小さいので、棒の振動は何分も続いてから熱に変わる。金属の損失がまったくなく、損失機構が振動による重力波の放射だけだったら、検出器の性能はもっと高いはずだ。ラジオやテレビのアンテナはそうなっているのだが、重力検出器はこのゴールにまだ一〇の三十乗倍ほど足りない。要するに現在のパー・アンテナで重力波を検出しようとするのは、カーボンの棒きれをテレビの受信アンテナにして彼方のテレビ局を受信するようなものだ

(引用部はここまでとする)との表記がなされているというのは先述のことである)。

そうしたもの、我々人類にはいまだもって検出もままならないとの重力波が

[人間を[機械](超高度な人工知能でもいい)に結節させての[ロボット]とするために用いられている]

などと述べれば、

「馬鹿げている。正気の沙汰の物言いではない」

と[相応の類]からは即時に野次を浴びせられることになるかとも思う。

しかし、現実問題の話として[重力波でロケットを動かす]とのアイディアまでもが専門家らから出されているといった経緯もまたある。

その点、これぞ[権威に訴える論証]( ad verecundiam/「偉い学者がかくかくしかじかと(実験結果もないところで)述べたからそうだととれる」方式での 詭弁術の一典型)とのかたちで不適切、科学的に問題があると指摘されうるとの不適切なる引用をなしているといったところとなりうるかもしれないと断ってなしたい話なのだが、コーネル大の運用する論稿配布サーバー、arXivのサイトより誰でもダウンロードできるところのものとして

[ The gravitational wave rocketとの題名が付された論稿](そのものずばりで『重力波ロケット』との題名の論稿/執筆者はロンドン大学クィーン・メアリー・カレッジ所属の W.B.Bonnorとの向きと M.S.Piperとの向きとなるとの論稿)

が公開されており、同論稿ではその冒頭部、Abstract(梗概)の部より引用するところとして、

Einstein’s equations admit solutions corresponding to photon rockets. In these a massive particle recoils because of the anisotropic emission of photons. In this paper we ask whether rocket motion can be powered only by the emission of gravitational waves. We use the double series approximation method and show that this is possible.

「アインシュタインの方程式は光子推進ロケットと合致する解を認容するとのものである。これらにあっては大量の粒子が光子らの異方性の放射に因るところとして跳ね返りを呈する。この論文では我々はロケット運動挙動が重力波放射から「のみ」によって可能かどうか問うとのことをなす。我々はダブル・シリーズ近似方式を使用、これが可能であると示すものである」

との表記がなされているようなことがある (:尚、[重力波でロケットを飛ばす]にしてもそれは推力として極めて弱いものであるとの物言いもそれ専門の研究をなしている向きらになされている。オンライン上にてそのPDF版論稿が誰でも閲覧できるところとして公開されているところの Military Applications of High-Frequency Gravitational Waves『高周波重力波の軍事的応用』 ――本稿にてのここでの話を包摂する出典(Source)紹介の部87(2)でも先に引用したところの論稿 The Utilization of High-Frequency Gravitational Waves for Global Communicationsをものした元・米国空軍教官で現・米軍コンサルタントとの Robert M. L. Baker, Jrという人物との向きに作成されているとの論稿―― にあっては Bonnor and Piper (1997) performed a rigorous analysis for their study of gravitational wave rockets. They obtained the gravitational wave rocket equations of motion directly by solving the Einstein general relativistic field equation in a vacuum using the spacetime metric of a photon rocket as a model.[ . . . ] But such rockets also have extremely low thrust, and so would be more applicable for interstellar missions rather than interplanetary missions within our solar system.

(訳として)「BonnorおよびPiperらの1997年論稿(註:直上にてその内容を引いている The gravitational wave rocketと題されての論稿のこと)は重力波推進式ロケットの研究にあっての厳密なる分析がなされている。彼らは 光子型ロケットの時空にまつわる測量基準をモデルとして用いながら真空にあってのアインシュタインの相対性理論と親和性が高いとの場の方程式を解くことで直に重力波推進ロケットの振る舞いの数式を得た。・・・(中略)・・・しかし、そのようなロケットらの推進力は凄まじく弱いとのものであり、(超長期運用を念頭に)我々の太陽系内でのミッションで、というよりも、恒星間のミッションらでより応用されうるとのものである」(引用部はここまでとする)との表記がなされているところである)。

さて、表記のようなこと、[重力波]というもの、[弱すぎて人類には検知もままならない](先程、そちらを引いたリサ・ランドールのような科学者に由来する別のいいようでは空間にできたさざ波のようなものであるため、「性質上」、検知できない)とのそれを[ロケット推力]に使うとの発想法があると紹介したうえで、である。

恒星間運用ロケットの[推力]としての役割すらも期されている重力波を自在に手繰れるとの程度の文明が

[こちら側ではない世界]

に[先進文明]として存在していればどうか(:そうした[こちら側ではない世界の先進文明]が人工知能の類を用いて非人道的ブレイン・マシン・インターフェースを我々人類に相応の結末をもたらすべくものオペレーションを長期的展望に立って実行しているとの話は、にまつわっての指示材料が何らない、存在していないのであれば、その可能性について云々する意味もないわけだが、残念ながらも合理主義者をもって任じている(つもりである)筆者のような人間でさえ長大な本稿を訴求そのためだけに膨大な時間を割いて作成するとのことにしただけの事由があること、ただ追い詰められて殺されるだけの屠所の羊ではない、ありたくはないとの向きには理解いただきたいものである)。

そう、たとえば、重力の怪物、ブラックホールの類すらも[縮退炉] (こちら[縮退炉]についてはブラックホール生成実験たりうると見られるに至った実験にドイツ加速器研究機関を代表して関わっているとの向きらの問題ある言辞の紹介も兼ねて、にまつっての解説を後になす) といった動力源に用立てて活用できるとの重力波を自由自在に操れる程度の先進文明が[こちら側ではない世界]に存在していればどうか。そして、そうした(技術の)先進文明に人間操作をなすだけのモチベーションがあればどうか。

その点、つい先だっても[重力波の検知困難性]との絡みで引き合いに出したとの著作、

Future Magic HOW TODAY'S SCIENCE FICTION WILL BECOME TOMORROW'S REALITY(邦題)『SFはどこまで実現するか 重力通信からブラックホール工学まで』(講談社ブルーバックス/再述するが、異色の物理学者にして米軍コンサルタントとしての顔を持っていたとのロバート・ラル・フォワード( Robert Lull Foward )が執筆者になっているとの著作)

にあっては

[ブラックホール・テクノロジー Black Hole Technologyあるいはそれに代替するテクノロジーを用いての重力波通信の可能性]

として次のような記述がなされていもする。

(以下、訳書『SFはどこまで実現するか 重力通信からブラックホール工学まで』(講談社ブルーバックス)にての29ページから30ページの内容を原文引用するとして)

重力通信にも同じような魔法の物質が必要だ。光速近くで動かせる質量が高密度に詰まった「質量伝導体」が必要なのだ。残念ながら普通の物質は密度がそう高くない。というのも原子は大部分が空で、質量のほとんどが原子中央の小さく高密度な原子核にあるからである。そして原子の外郭を成す弾性のある電子の雲が原子の運動速度を音速に制限している。ミニ・ブラックホールを発見し、制御することさえできれば、その強力な重力場の小さな源を振動もしくは回転させて、大量の重力放射を発生できるようになるかもしれない。リチャード・メツナーらの指摘によると、帯電したミニ・ブラック・ホールは、電磁波を重力波に変換する方法の一つかもしれない。電磁波はブラック・ホールの電荷と相互作用するし、重力波はブラックホールの質量と強く結びついているので、この電荷と質量相互の結びつきを介して、電磁場を重力場と結びつけられる。メツナーは断面を計算し、予想通りそれがきわめて小さいことを発見した。しかし興味深いことに、電磁波と重力波の波長がミニ・ブラック・ホールのサイズ(これは原子よりもさらに小さい)よりかなり大きい場合、ブラック・ホールの細部には関係がないことがわかった。つまりブラック・ホールであろうがなかろうが関係ないのだ。したがってブラック・ホール以外の物体、電子や陽子のように電荷だけでなく質量も持つものも、電磁放射を重力放射に相互変換できるのだ。もし多数の電子が全部いっぱいに動けば、変換効率は電子の数の二乗に比例する

。

(以上、日本国内にて広くも流通している訳書よりの引用部はここまでとする)

上の引用部後半部にあっては

「別段、ブラックホールを用いずとも重力波通信を実現するのに必要な分だけの重力波を生み出せるかもしれない」

との趣旨の記載「も」がなされているわけだが、ここで何故もってして、

[[重力波通信]と[重力波を無尽蔵に生み出しうるブラックホール(ケージに捉えての帯電してのミニ・ブラックホールの類)]にまつわっての科学予測]

の類のことなどを延々細々と引き合いに出しているかと述べれば、 ――ここまでの流れを振り返って補いながらも言い換えると、電気的に外界情報を処理している生体の脳に対してこれまた電気的に外力を及ぼしてそちら脳の機能を拡張するとのブレイン・マシン・インターフェースを「非侵襲的に」(メスを使わない式で)作用させるうえで[先進文明(技術の先進文明)がありうべきところとして用いていうる[媒質]]の問題、および、その[媒質]と重力波との関係性についての表記を[半ばもの余事記載の中のさらにもってしての脇に逸れての話]であると断りもしてなしている中でそうもしたことを延々細々と引き合いに出しているかと述べれば―― 、重力の怪物、ブラックホールの類すらも[縮退炉]といった動力源に用立てて活用できるとの重力波を自由自在に操れる程度の先進文明が[こちら側ではない世界]に存在している、そして、そうした(技術の)先進文明に人間操作をなすだけのモチベーションがあれば、との仮説(の支持材料)に関わるところとして、

「[重力波通信]を主たる作中モチーフとしているとの特定の作品が「ブラックホールに関わるところで」重要な(我々全員を殺しうるとの方向に関わるとの意で重要な)予見的言及に通じているとの情報把握を本稿筆者がなしているとのことがある」

からである ―それについては無論、(聞く耳を持った人間がいなければまったくもってしての無為なのだろうが)、これよりの段にて訴求することになる― (につき、予言的作品としての性質を本稿にて延々と細々と論じてきたSF作品、The Hole Manにまつわるところの話は後にさらになす)。

以上のような(先にも引き合いに出した[仮定]を繰り返しもしながらもの)話を耳にすれば、 ――くどくものおもんぱかりとして―― これまた馬鹿げた妄言の徒の言いようと響くことであろうとは「当然に」思う(※)。

※但し付きの「長くもなっての」話として

世阿弥の『風姿花伝』には

「上手は目利かずの心に相叶ふことかたし。下手は目利きの眼に合うことなし」

との書かれようがなされているようだが(「適正なるところは道に暗きものには価値理解されることもなく、適正なるところの欠如は道に通じたものの鑑賞に堪えうるものではない」との書かれよう、要するに、適正さを求めても理解するは道に通じた者だけであるとの書かれようがなされているようだが)、殊に[目利かず]の類、物事の実質・本質に通ずるところについて自分で考えないとの性質を伴っているとの向きには『意味が分からない』とされるのがここまでの話か、とは思う。そう、ここまでの話は物事の理(ことわり)を解する気力すらない、そこに知の力を割くと余力すらないの日常(にあっての「毎朝通勤毎夕帰宅.日々、これ経済生活」との現状維持にまつわっての凄まじい慣性の力)の隷従者らには

[漢字二字ないし漢字二字と平仮名「い」付きの罵倒語が相応しいとの相応の類]由来の下らぬ物言い]

と一味同仁に見られかねないことか、とは思う。

他面、ここまでの話は[目利き]を気取る人間ら、彼らが世阿弥『風姿花伝』なぞに見る[上手]筋と本当に言えるかどうかは別にして(彼らとて役者の演じる芝居の観賞者にすら満たない存在、むしろ舞台上の存在とも形容できるなかで[主体的に演目演じる役者]にすら満たず、[ただただ演じさせられているだけの猿芝居の猿]の如きものかもしれないとのことは別として)、[目利き]を気取る人間ら(具体的には学者ら[専門家]筋の類)には

『門外漢が下手な話をしてからに.』

と軽侮買うような領域に踏み込んでいることか、と自分でも見ている ――[目利かず]であろうと[目利き(をスタイルとする筋目の者達)]であろうと[人間「未満」の機械のような存在の薬籠中の存在](演じてさせられているだけの存在)であるのならば[徹底無視]という名の[相応の反応]しかなされまい、との領域に通ずるところの話がここでの話であろう「とも」考えているところなのであるのだが、反応がなされた場合のありようを顧慮して述べれば、である―― 。

だが、仮にもって無視なされずとも馬鹿げたものと見做されやすいとの領分のことであれ、

[人間のコントロール]

については可能性論云々以前にその具体的顕在化の片鱗が、そう、

[[現象]としての示唆材料]

が歴史的に「あまりにも数多」残っていると申し述べられもするところである(「(人為にて殺されたのだと瞭然としている)【他殺体】が数多発見されているなかであとはその【殺され方】が問題になっているにすぎない状況である」としてもいい)。

それについては、そう、人間コントロールの顕在化の示唆材料が歴史上に数多残っているとのことについては この身、筆者が本稿公開に先立ってものしていた著作 ――大手出版社出入りの相応の人間に愚書・悪書としての色合いを付されそうになったがために当初の商業出版に代替するところとしての無償流布を試みだしたとの著作―― にて何を申し述べているのか、同著作にあって「まずはそこから指摘すべきである」との観点から何を申し述べているのかについての話を(但し書きとして付しているこの部にて)なしておくこととする。

その点、(今現時点から見れば、即席でものした著作として、また、楽観的であり未熟でもあったとの往時の筆者の人間としての限界の問題もあり、「欠陥があまりにも多かった」と省みるところが大なる著作でもあるのだが)、筆者著作『人類と操作』を通じてこの身、筆者は

[[ローマ帝国の時代]に遡ることとして人間の歴史にはできすぎた、かつ、「機械的」でありすぎるとの[反復要素][共通要素]が具体的データ(特定ソースに基づく[記録的事実]の問題)として現われている]

との【現象】の[意味合い]について強くも訴求しようとしたとのことがある(ロシアにて100万部超を売り上げたモスクワ大学学究の著作の一つの話柄をまずもってとっかかりとして引き合いに出すとの式で強くもそうしたことを訴求しもしているとのことがある)。

拙速に傾きすぎ、巧遅を軽んじすぎたとの側面もあったかと(くどくも)反省の弁を表したき手仕事にあってのことなのだが、といった拙著にても呈示しているデータの問題、人間の歴史の[「機械的」反復要素・共通要素]にまつわるデータの問題が

[どういう帰結とつながるのか]

と(検証を通じて)考えていただきたいのである。

その点、欧州の歴史にて具現化している[歴史的記録に見る[反復]の具現化の問題]についてはそれにまつわることを際立って主唱している欧米学者らも

「中世識者階級であった修道士らによって修道院で好き勝手に歴史記録が贋造されてきたから贋造物らしくも歴史がそういうことになっているのであろう」

と述べるに留めているところとなるのだが、そして、学者やりようにはどの[史料]を重んじるかで反復・連続性それ自体の話にも異動が多少出てくるとの申しようをなすとの式が色濃くも表れているかとも見えるのだが(自著にても紹介したことである)、異端視されている大学奉職の研究者サイドの反復現象にまつわる史料・資料ら(ヒストリカル・レコードの出所)選択に多少問題があろうとなかろうと何れにせよ[記録的事実]の問題として[帝政期以降前の共和制ローマ]に遡ることとして欧州の歴史は[異常・異様な計数的繰り返し的側面]で満ちているとのことが「ある」(:ローマを巡る話ではデータとして為政者らの統治年数・統治時挙動の一致性が[一定期間のローマ皇帝ら事績と別の期間のローマ皇帝ら事績の間]にて「連続して」具現化しているといったことが確かに一面一部でみとめられるようになっている)。

に対して、(但し書きとして分別、分けてもの話をなしている中でも延々と[脇に逸れての話]をするようでなんなのではあるが)、似たような有名どころの話として日本にも関わるところとして

[【日本の記紀神話】(古事記・日本書紀に認められる一連の物語)と【旧約聖書】の間に際立っての類似性が認められるとのこと]

などもまたもってしてあり、についても、直上言及の自著にて批判的検証をなしながら取り上げているところとなる(:そちら記紀神話と旧約聖書の類似性問題もまた[往古の伝説上の出来事]と[さらにもって先行する伝説上の出来事]の繰り返し類型に入ろうか、とのところのものなのだが、そういうことがあることにつき相応の人間らは「日本人と往古ユダヤ系にはつながりがあったから、たとえば、日本人の祖に彷徨えるユダヤ民族の血が混入しているから記紀神話と旧約聖書の物語に類似性が認められるのであろう」などと片付けたがるとのことがある(相応の人間らの中の殊に愚劣な類は[まったくの出鱈目]をそうした一致性問題の中に組み込みもし、問題が存在していることそれ自体を(諸種理論シンパを装いつつも)[馬鹿げた戯れ言]にすり替えることまでをやるとのこともあるように見ているのだが、といった者達のやりくちのことはここでは脇に置く)。

そうもしたことについて相応の者達が好むとの「往古日本人とセム系のユダヤ民族に文化的接合性があった」なぞという文化伝播の可能性論を切り捨てれば(そして、残念なことに[文化伝播]の問題は切り捨てて当然といった「別の」諸種要素が存在しているとのことがあることをも筆者は2009年の拙著(今考えれば問題が多かったと振り返るところのものながらもの2009年の拙著)で執拗に指摘している)、残る説明のありよう・なしようは[次のようなところ]へと収斂していかざるをえない(とここにては委細割愛の上ながらも申し述べたい)。

[元来からして見受けられる繰り返しは(冷酷なまでに)[計数的]かつ[機械的]なものである(たとえば、ローマ帝国為政者ら具体的記録と聖書に見る古代ユダヤ王朝為政者の記録にすら類似性があり、またもってして、古代ユダヤ民族指導者ら記録と日本の記紀神話に見る神代の天皇家開祖事績に記号論的に相通ずるとのことがありもするのならば、機械的なありようが顧慮されるところであろう)。 しかも伝承伝播による一致性や歴史改ざんも観念しがたいところでそうもなっている。 従って、現実には[機械]ないし[機械的やりようをとる存在]が[人間]に[人形]としての役割を歴年、ずっと与え続けてきた、そう、ローマ皇帝とていかように生き、いかように死ぬのか、そういった生き死に込みにしての[機械的一致性・規則性を伴っての繰り返し挙動]を演じさせられ続けてきた...(馬鹿げた歴史的記録(なるもの)を史家などと呼称される筋目の者達に構築させながらも、である)。それが[人間の世界・人間の歴史の真なる実体]であると解される」

(:ローマの初代皇帝アウグストゥスAugustus、ユリウス朝を継ぐべくもの彼の子孫が悉(ことごと)くうち続く帝国内の内訌のなか、非業のうちに殺されていったと伝わるそのアウグゥストゥスは[西洋史の根底をなす権力機構「確立」者(ローマ帝国初代皇帝)としての最期の日]にあって「私は舞台上の役を演じ通したと思えぬかな.もし、芝居が及第点とのことでお気に召したならば【役者】冥利につきる、そういう按配の拍手喝采をばいただきたいものだ」などと(今際の際にて)知人に向かって述べもしていたなどともローマ期文物由来のこととして伝わっているが(具体的には Project Gutenbergにてダウンロード・確認可能であるとのローマ期の文人、スエトニウスの著作 The Lives of the Twelve Caesars『皇帝伝』に記されているAugustusのその末期(まつご)の申しようとして Upon the day of his death, he now and then enquired, if there was any disturbance in the town on his account; and calling for a mirror, he ordered his hair to be combed, and his shrunk cheeks to be adjusted. Then asking his friends who were admitted into the room, "Do ye think that I have acted my part on the stage of life well?" he immediately subjoined, "Ei de pan echei kalos, to paignio Dote kroton, kai pantes umeis meta charas ktupaesate"( If all be right, with joy your voices raise, In loud applauses to the actor's praise.

との言い様が伝わっているとされるが)、 歴史が語り継ぐ権力の頂点に立つ者とて[細かく指示された通り]にだけやってみせているだけ、また、[生き様、そして、生き死にの時期さえ自分で決められないとの機械的存在に甚だしくも「ただただ操られるだけ」の存在]であるならば、そして、のようなことの証跡がそこかしこに(語られざるところながも)具現化しているのならば、人間の歴史とは糸が透けて見える[人形劇]([一大舞台としての世界を向かいに回しての「役者」](アウグストゥス帝の人生最後の日にあっての自己定義に見る表現)というより[人形]を用いての[人形劇])に過ぎぬと述べても差し障りないだろう)

そうもして、

『「人間の世界・人間の歴史とは、」[機械的に演出されてきた生き死にさえ自由にならぬとの相応の手合いらを用いての役者芝居にも満たない猿芝居(糸繰り人形劇)]である』

と考えたほうがしっくりくるようにできあがっている、何重にも何重にも根拠が挙げられるようになっているところとしてできあがっているとのことが[摘示]できるように「なってしまっている」のがこの忌まわしき世界である(その検証を求めたい)。

さて、何故、といったことをここ但し書きの部(と断っての部)にて細々と書いているか、と述べれば、

「人形劇芝居の目的は芝居(の鑑賞)=講演それものにはなく、【[機械](超高度人工知能などでもよかろう)に主として演出させてきた猿芝居の如き演目が向かう先】から得られる【効用】そのものである節が如実にある」

との帰結を手前は導きだしてしまい、その帰結の訴求にあたり、一人でも多くの人間に「それでいいのか」との確認をなす必要がある、一切の虚飾を排しての赤裸々なる話をなしながらもの確認を必要があると考えているからである(:畏れ、あるいはもってしての奴隷根性が徹底的に板についた者、でなければ、よりもって性質悪いことに【人としての自我】の確立・保持すらままならぬ者ら ―(世界を可及的に広く深くも見んとしてきた人間として述べるが、この世界ではありとあらゆるところでそうした者ばかりが空虚な面持ちで日々を死んでいる、いや、生きているフリをしている節が如実にある)― はそうした筆者の想いを汲むことだにしないことか、とは思うのだが)。

([人間操作のありうべき手管にまつわるものとして引き合いに出した(先述の)仮定]を「馬鹿げたもの」と一笑しようとの者らに対して反論として呈したきところである、そうしたものとしての「但し付きの話」はここまでとしておく)

直上にての脇に逸れての話が長くなりもしたが、先に呈示した仮定、そう、

重力の怪物、ブラックホールの類すらも[縮退炉] (こちら[縮退炉]についてはブラックホール生成実験たりうると見られるに至った実験にドイツ加速器研究機関を代表して関わっているとの向きらの問題ある言辞の紹介も兼ねて、にまつっての解説を後になす) といった動力源に用立てて活用できるとの重力波を自由自在に操れる程度の先進文明が[こちら側ではない世界]に存在していればどうか。そして、そうした(技術の)先進文明に人間操作をなすだけのモチベーションがあればどうか

との仮定、

[オンライン上に流布されている相応の手合いら(俗めいた言葉で述べれば、(言論劣化工作のための)工作員のような手合いら)とは異なっての世間人並み以上の水準の者が目にすれば呆れかえろうとの妄言]

と見紛うものであるとくどくも断りたいとのものである(ただしそれでは済まされないだけの材料もあると他面では述べたいところでもある)とのものとしての仮定が、

[人間に偽りの歴史を与えてきたとのありうべき機序としての重力波(のようなもの)]

に関わるところとなって「いうる」と筆者は考えているわけである(その[いうる]はモスト・プロバブル、最もありうるところだろうといったレベルに準じてのものと現行にては見ているぐらいのところとなる)。

ここで([[ブレイン・マシン・インターフェースの応用可能性]および[多世界解釈にあっての「他」世界へと突貫しうる重力絡みのありうべき媒質]にまつわる話]としての本段にあっての主たる流れに引き戻しつつ)述べれば、

[操作のありうべきところの一手段]

になっていうると手前が見ているところとしての(それがゆえに馬鹿げた人形劇も現出し、かつもって、馬鹿げた予言的言及も現出しようとの)脳機序操作、人間社会にて表出を見ていたテクノロジーの応用でもって猿などの動物の脳に電極を指して動物を操るとのことをやったことで知られる科学者、先にての引用文書( BEYOND BOUNDARIES The New Neuroscience of Connecting Brains with Machines― and How It Will Change Our Lives(邦題)『越境する脳 ブレイン・マシン・インターフェースの最前線』)にてその名が見受けられるとのエール大学科学者ホセ・デルガドの手になる論稿たる、

Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Society(1969)

の内容を問題とすることもなしておきたい(本当はそうしたことをなすのは厭なのであるが、碌でもない者達「ではない」との向きらにきちんと話の典拠を示しておくのもまた必要か、との判断にて表記の英文論稿の内容を問題視するとのことまでなしておきたい)。

PDF文書版も現行、オンライン上に容易に確認可能なところとして現行、流通を見ている(下らぬ陰謀論者がこさえたものではない一次資料としての論稿が流通を見ている ――ただし、そうした状況が異動を見ない保証はない―― がゆえに容易に裏取りができる)との同論稿、

Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Society(1969)

の内容、

[目を覆いたくなるようなあまりにも非人道的な内容]

ゆえにそこよりの引用は避けたいところではあったのだが ――ただし、非人道的でも検証すべきものは検証すべきと筆者は考えている―― 、といった同著の中では、制御装置を頭蓋に取り付けられた実験用の猿に対する操作を通じて

[脳に対する電気刺激による精神的働き(メンタル・ファンクション)の操作]

すらもが容易であるとの記載が実例写真付きでなされているのでそこにての記載を以下、引くこととする(問題はそこに具現化を見ている[機序]とその[応用可能性]のことであるとまずもって申し述べつつも、である)。

ここ出典(Source)紹介の部87(3)にあっては

[脳に対する電気刺激による精神的働き(メンタル・ファンクション)の操作が60年代からいかように人間世界に具現化していたのか]

とのことにまつわっての典拠紹介をなすこととする。

さて、オンライン上より現行、誰でもダウンロード可能となっているとの表記の著作 Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Society(1969)には次のようなことらが[実験時の写真]付きで紹介されている。

(直下、 Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Society(1969)にての Chapter 13 Motor Responsesにあっての[電極を刺した猿に何をなさしめられるのか]にまつわる部よりの引用をなすところとして)

With the present state of the art, it is very unlikely that we could electrically direct an animal to carry out predetermined activities such as opening a gate or performing an instrumental response. We can induce pleasure or punishment and therefore the motivation to press a lever, but we cannot control the sequence of movements necessary for this act in the absence of the animal's own desire to do so. As will be discussed later, we can evoke emotional states which may motivate an animal to attack another.

(訳として)

「現在の技術水準にあっては我々が電気的にそこにはなから決定づけ要因がなかったとの挙動、ドアを開けるであるとか、器質的応対を実演するであるとかそういうことを実行なさしめることはとてもありそうにないことである。我々は(猿などへの脳へ電極を刺しての電気的刺激によって)[喜び]あるいは[懲罰]の因となることを引き起こすことは出来、もって、(猿を電気的に操ったうえで)レバーを押すとの要因となるものを引き起こすとのことはできるのだが、そうするべくもの[動物個体それ自体の欲望の欠乏]があるところではこの方面の行動のために必要との順序をコントロールすることができない。後の段にて論じるように、ただしもって、我々は( Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Societyが世に出た60年代の人間レベルのテクノロジーの問題として)動物に[他を攻撃する誘因]を与えるとの感情作用を引き起こすことはできる」

(拙訳を付しての引用部はここまでとする)

また、同じくもの著作には

『なるほど、そういうやりよう「も」なせるのか』

と見たところとして母猿(頭に電極を刺されたありようが写真に収められている母猿)・子猿を用いての実験例として次のようなことが紹介されている

(直下、同様に Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Society(1969)の Chapter 16 Inhibitory Effects in Animals and Manにての[電極を刺した猿に何をなさしめられるのか]にまつわる部よりの引用をなすところとして)

Above, maternal behavior is tenderly expressed by both mother monkeys, Rose and Olga, who hug, groom, and nurse their babies, Roo and Ole. Below, radio stimulation of Rose for ten seconds in the mesencephalon evoked a rage response expressed by self-biting and abandoning her baby, Roo. For the next ten minutes Rose has lost all her maternal interest (above), ignoring the appealing calls of Roo who seeks refuge with the other mother. Below, Rose is sucking her foot and still ignoring her baby.

(訳として)

「上(Figure25と振られた部にての特定の写真)は二匹の母猿、彼女らの赤ん坊(ローとオレーと名前が振られての赤ん坊ら)を毛繕いし、そして、授乳なしていたとのローズとオルガらの[優しい調子で表されている母親としての挙動]である。下(の写真)は中脳部に対する10秒間のローズに対する電気的刺激によってローズに[怒り]の反応を引き起こし、彼女自分自身を噛ませるとのことをなさしめ、また、赤ん坊ローを放棄させることをもたらしたとのありようをとらえたものである。(その10秒の刺激にて)ローズは母親としての関心を10分間だけ喪失させ(上にて呈示の写真)、結果的に他の母猿によりどころを求めるに至ったとの自分の赤子ローの母への求めを無視なさしめるものとなったものである。下(の写真)にてローズは自分の足をしゃぶるに注力し、彼女の息子を無視し続けている」

(拙訳付しての引用部はここまでとする)

(出典(Source)紹介の部87(3)はここまでとする)

※[余事記載の中にあっての余事記載としての(卑近なる事例に依拠しての)補足]

電気的刺激によって母猿から小猿に対する育児衝動を一時的に取り去るとの話となると、なにやら日本で発生した酸鼻を極めての一家惨殺事件[北九州監禁殺人事件]のことを想起されなくもない(と筆者は個人的には見ている)。

同事件、北九州監禁殺人事件]では異常な事件を現出させた主犯格の男(罪に相応しくもなく法網にて拘束された後も最後まで命乞いをし続けているらしいとの実に見苦しい輩ではあるようだ)が「電気的刺激を用いての」拷問手法で意思を奪われたとのことである従犯の女およびその女の家族らにその女の一家を惨殺なさしめ(ポイントは[電気的刺激]であると見ている)、加えて、その遺体らを煮込み・切り刻んで捨てるとのことをなさしめているとの事件である(犯罪史にあって世界的にも稀有なる事件としてよく知られている事件であるのでご存知なくとも[北九州監禁殺人事件]とのキーワードで調べれば、 ―相応の団体が取り立てて強くも力を有しているここ日本のネット環境ではタイトルタグと呼ばれるHTML(ウェブ記載書式)の最も重要視されるところで検索されるように含まれているキーワードを入力してもオンライン上で全く検索されてこないようになっているとの媒体「ら」も現実にあるわけだが― オンライン上より事件概要はよくも理解できることか、と思う)。

概要を分析すれば、人間の尊厳を嘲笑い、また、破壊しきっているとのことが窺えるとの同事件、何人もの人間がむごたらしくも殺されたとの[北九州監禁殺人事件]に見る[電気ショック]を用いての拷問については和文ウィキペディア[北九州監禁殺人事件]にあって[通電]との表記が用いられているところとして現行、次の通りの表記がなされている(後に記載内容の変転を見る可能性もあるが、現行にては次の通りの表記がなされている)。

(直下、主犯格の男をXと表記してある和文ウィキペディア[北九州監禁殺人事件]にあっての現行記載内容よりの引用をなすところとして)

「Xは相手の「弱み」「虐待」「文書」を盾に、「食事」「排泄」「睡眠」「外出」など様々な生活制限を強き、自分を頂点とする密室の支配構造を強いて被害者を序列化した。通電される者は下位の人間であり、どんなに些細な理由でもXの意向で被害者は通電された。またXは、被害者が別の被害者の悪口や不満を述べれば序列の下位から免れるように仕向け、Xは被害者たちの悪口を聞き出したりXがそれらの悪口や不満を当事者である被害者に吹聴させることによって、被害者たちがお互いを憎しみ合うように仕向けた。Xがいないところで被害者同士が集まっている部屋で盗聴していることを匂わせ、Xがいない場所でもXに逆らう言葉を話し合わせないようにした。

また被害者はXの指示で上位の被害者が下位の被害者に対して通電するようになり、逆らえば序列の下位に落とされて通電されるため逆らえず、誰かが下位に下がれば他の者は安堵し、家族を裏切ることも厭わずにXの関心を得ようとしてXに絶対服従するようになった。そのため、被害者たちの敵対関係に陥って個々人が孤立してしまい、一致団結してXに逆らうということが無くなった」

(引用部はここまでとする)

それにつき、何故、醜悪な事件のありようについてわざわざもって引用をなしているか考えてみてほしいものではある。

筆者はそこに相応の者ら、真に尊厳に値しないとの[下種]との呼称が相応しい一群の紐帯に絡みとられての『種族のみならず自身の縁者も売ろうよ』といった者ら、あるいは、最早自分で物事を考えることさえ出来なくなっている脳破壊・脳機序操作個体の如く者らが多く利用されてのこの人間社会の縮図の如きものが[嗜虐的やりよう]で表出させられているのではないか、と考えているからこそ事細かな引用をなしているのである(などと書けば、筆者のことを[おかしな申しようをなす向き]であるととらえ、またもってして、[独善的・他罰的な人間の極にあるような輩]のように見るとの向きもあろうかとは当然に思うのであるが、「半分で自我を残していようとの類ら、お題目との建前で飾ろうとも相応の類との評価が相応しかろうとの者達の挙動を筆者自身が深く[偵知]することに注力したとのことがあるとのことがあり、また、本稿にて訴求せんとしているようなことをそういう種別の人間らが封殺せんとしているとのことにつき思い至る節が多すぎるとのこともがあり、人間存在のありようについて、といった中であるからこそ、そうまでして問うべきかと判じてここでの式のような書きようをなしている」とも申し述べておく)。

お分かりか、とは思うのだが、表記の事件に見る

[電気的刺激拷問が用いられての中で人倫の基本となるところが破壊されている]

とのありようが

[脳内への電気的刺激を用いて意思の働く方向を操作している]

との[ホセ・デルガドの動物脳内に改変を施しもしてのやりよう]と類似している、また、そこに[予見的言及をなさしめるが如くの力学による嗜虐的身内間示唆]があってもおかしくはない、と申し述べたいのである。

それにつき、ホセ・デルガド実験にまつわる話が幅広く、かつ、厳密に人間の脳機序操作の問題にもあてはまるのならば、特定個人が脳内での電気刺激で間接的に操られても、完全にブレイン・ジャックされて「いない」とのやりかたでは対象個体は

[自己の本然的欲求と折り合いを付けて振る舞う]

とのことになるとされている(:そのため、「仮に」付きの話だが、下らぬ犯罪者の小手先やりようではなく、脳機序を完全に奪い取る、より高度な電気刺激コントロールがそこに介在していなければ、北九州監禁殺人事件には[人間の根深い罪過の問題]が観念される ――そうした[意志薄弱な存在]が[それらしくも振る舞える特性がゆえに一流の科学者の仮面を与えられているとのファウスト博士ら]として影響力を行使しているようにすら見える、そのようにこの世界ができあがっていると見える側面があるからこそ問題となるところとして、である―― )。

が、そうもしたデルガド方式 ――先に Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Society(1969)より引用なしているところとしての We can induce pleasure or punishment and therefore the

motivation to press a lever, but we cannot control the sequence of movements

necessary for this act in the absence of the animal's own desire to do

so. As will be discussed later, we can evoke emotional states which may

motivate an animal to attack another.

「ただ、我々科学者は(デルガド著作 Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Societyが世に出た60年代の人間レベルのテクノロジーの問題として)動物に他を攻撃する誘因を与えるとの感情作用を引き起こすこと「は」できる」と表記されている式―― で話が済ま「ない」とのことになれば、そう、

[脳内機序を操作して対象の意に目立って矛盾しない挙動のみ単発的になさしめるコントロール]

[単純的な所作の器械的刺激によるコントロール]

で済ま「ない」とのことになれば、継続的な意思の完全剥奪プロセスまでもが人間に対して適用可能であるのならば、そして、実際にそれが人間に適用されているとの仮定を念頭におけば、

[脳・自意識を喪失しているとの式でコントロールされた人間](最早人間とは言えぬ存在)

にいかような馬鹿げたことをなさしめることもできるとのことになる。そういうことあるのかもしれないとの危惧を覚えてもいる(であれば、そういう機序を全力で明らかにして、操り人形と思しき人間の挙動をそうだとよりもって強くも指弾して然るべきところとなる、でなければ、([目的]が破滅とワンセットの状況では)種族に明日はないとのことになると判じられる)。

コントロールにまつわる可能性論を煮詰めに煮詰め続け、また、コントロールなぞとは無縁なる存在でありたいと魂に刻み込んでいる人間として申し述べるが、

「目の前に望ましくなき力学の薬籠中の存在がいれば、[それ]がたとえ尋常一様ならざる手法でコントロールなぞをなされている個体であっても(「人を裁くな.裁かれぬために」とは言うが)[下らぬ存在であると見て然るべき者]に対しては徹底的に冷たくも応ずるべきであるし、必要ならば、そう、生きる術を絶たんとしてくる存在については[敵手]としてその対象がどういう結果に曝されても知ったことではないとの行為も選択する覚悟を持つべきである」

との観点がこの身にはあるのだが(筆致からもお分かりだろうが、筆者は一切の優しさ・甘さを捨てるのにもやぶさかではない(基本的にウォームフルたりたいとは考えるが局面に応じて冷酷非情たりうる必要があると見る)との人間である)、

[[コントロールされたうえでの「下らぬ者ら」]と[コントロールされたうえでの「下らぬ者ら」との形容すらも最早あてはまらぬ存在](「者」というより「物」と化してしまった存在)の違い]

についての思索といったことまでが表記の酸鼻を極めての事件、人間存在の限界性を悪魔(的なふざけた連中)が嘲笑っているが如く事件たる[北九州監禁殺人事件]より導き出せてしまうとのことがあるのかもしれないと見ている。

とにかくも、である。結論として「何であれ、人間は薬籠中の存在になることを拒み、生存のために闘う道を選ばねばならぬとの必要性が現況ある」との観点がそこにあるわけだが、ありうべき最悪の状況を把握することも必要であると見ているからこその卑近な事例(日本にあっての著名事件)を引き合いにしての話をなした。

([(半ば、もの)余事記載の中にあっての余事記載としての(卑近なる事例に依拠しての)補足]についてはここまでとする)

ここまで述べてきた内容を踏まえたうえでそこまで呈示しておくこととするが、[真に心ある向き]にはいくつかの図解部ら ――フィジカル・コントロール(脳の物理的コントロール)がいかようなものかにまつわる図解部ら―― を含んでの続いての内容をも把握いただければ、と考えている。

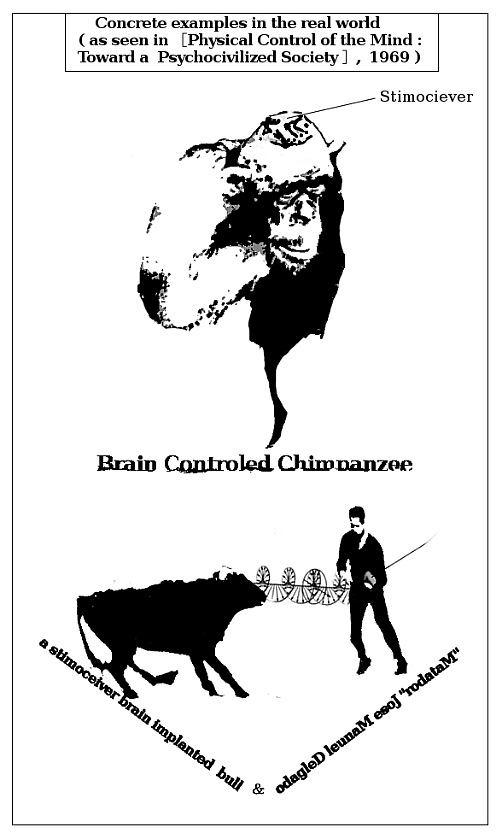

ホセ・デルガド著作 Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Societyに掲載されている写真を元に(大要だけとらえてのラフ画として)作成した実験実施例再現図。

上の段の図は脳内に電気的刺激を送信するための器具を外科手術で取り付けられたチンパンジーのありさまを挙げたものとなる ――オンライン上より現行、PDF版がダウンロード出来るようになっているところの Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Societyの Figure 3と銘打たれてのところにその痛々しくもある実写版が掲載されている―― 。

デルガドは同じくもの著作で図にみるような外科手術を施したチンパンジーや猿の類の写真を幾例も挙げている(※)。

(※ちなみに以上はチンパンジーを機械を用いて制御するためのものではあるが、昨今の技術体系ではその逆に

[脳に機械を結線させた猿にそちら猿の側から脳波で外側の機械(機械式義手、筋電義手といったものよりも無骨な自然にそぐわぬ機械の類)を遠隔制御「させる」]

ことまでができるようになってもいる。

先にもその書名を挙げているとの著作 BEYOND BOUNDARIES The New Neuroscience of Connecting Brains with Machines―

and How It Will Change Our Lives(邦題)『越境する脳 ブレイン・マシン・インターフェースの最前線』(同著著者はデューク大学で同部門研究の最先端の研究を行っているとの外科医にして神経学者、ブレイン・マシン・インターフェース研究の世界的牽引者として知られ、英文ウィキペディアにも一項目設けられている Miguel Nicolelisミゲル・ニコレリス)にあっては

(早川書房より出されているハードカヴァー版邦訳版その序章、[プロローグ 音楽の導くままに]と題された部にての16ページより原文引用するところとして)

「私がそのような世界をある程度自信をもって想像できるのは、私たちがブレイン・マシン・インターフェース(BMI)と名づけた革命的な神経生理学パラダイムを、わが研究室でサルに使わせた実体験があるからだ。BMIを使えば、サルは自分のすぐ近くやかなり遠隔地にあるロボットアームやロボットレッグなどの外部人工装置を、脳の電気的活動のみによって自分の意図どおりに動かせることを私たちは実証した・・・(中略)・・・BMIのさまざまなバージョンを検証するため、私たちは神経回路を構成する数百個のニューロンが発生する電気信号を、直接かつ同時に読み取るという新たな実験的アプローチに着手した。このテクノロジーはもともと脳機能分散論者の見解を検証するために開発された・・・(中略)・・・しかし脳が奏でる運動ニューロンのシンフォニーに耳を傾ける手法を発見してからというもの、私たちはさらなる一歩を踏み出そうと決意した。霊長類の皮質によって形成される運動思考を記録、解読し、地球の反対側までも送信しようというのだ。こうして私たちは、思考をデジタル指令に変換し、もともと人間らしい動きをするように設計されていない機械に人間のような動きをさせることができた」

(引用部はここまでとする)

と掲載されているように、である)。

上掲図下の段の図。デルガドが「闘牛士デルガド」などと呼ばれているところにも関わるところとして[スティモシーバー]と呼ばれる操作装置を介しての脳に対する電気的刺激でもってして

「自身に突撃してくる牛の動きをラジコン制御でストップさせた」

といったやりようのパフォーマンス的実験ありようを挙げたものとなる ――オンライン上より現行、PDF版がダウンロード出来るようになっているところの Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Societyの Figure 24と銘打たれてのところにその実写版が掲載されている―― (尚、図には電磁場放射形態のよく知られた模式図イメージを(電気刺激によるコントロールのことをイメージしやすくもするために)付した)。

ホセ・デルガドが60年代に実演してみせたやりようにはコントロールされた個体の裁量・個別的特性が介在している、いわば、間接的コントロールとしての側面が強くも現われていることにまつわる情報(オンライン上からダウンロードできもする著作の検討にて確認できるとの情報)も下に挙げておく

ここ出典(Source)紹介の部87(4)にあっては、

[60年代にて人間社会に具現化なさしめられていた[脳機序の機械的操作]でいかほどまでのことがなされていたのかにまつわっての言われよう]

の紹介をなしておく。

まず最初に以下、視覚的に整理しての引用部内容をご覧いただきたい。

さて、上にての視覚的に整理しての引用部にあってその記述を引いているとのデルガド著作 Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Societyにあっては

(そこだけ切り分けるところとして)

it is very unlikely that we could electrically direct an animal to carry out predetermined activities such as opening a gate or performing an instrumental response. We can induce pleasure or punishment and therefore the motivation to press a lever, but we cannot control the sequence of movements necessary for this act in the absence of the animal's own desire to do so.

「我々は (電気的刺激によって) 喜びあるいは罰となることを引き起こすことは出来、もって、レバーを押すとの要因となるものを引き起こすとのことはできるのだが、そうするべくもの動物個体それ自体の欲望の欠乏があるところではこの方面の行動のために必要との[順序]をコントロールすることができない」

との記載がなされてはいるが、デルガドは

[コントロールされている動物の意に目立って矛盾しない(コントロールされる個体の内面の実質にさして負荷をかけない)との複雑なプロセスを要しない単純挙動]

であるのならば、

[ある程度の所作の原始的かつ機械的コントロール](突進してくる牛をストップさせる/猿の表情や所作を細かくもコントロールするが如くの機械的コントロール)

をも実現させており、たとえば、 Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Societyには以下の如しの記述がなされている。

(直下、オンライン上に流通しているとの Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Society(1969)にあっての Chapter 13 Motor Responsesの節よりの引用をなすとして)

Simultaneous stimulation of two cerebral points with opposite effects could establish a dynamic balance without any visible effect. For example, if excitation of one point produced turning of the head to the right and another one produced turning to the left, the monkey did not move his head at all when both points were stimulated. This equilibrium could be maintained at different intensity levels of simultaneous stimulation. Brain stimulation of different areas has elicited most of the simple movements observed in spontaneous behavior, including frowning, opening and closing the eyes, opening, closing, and deviation of the mouth, movements of the tongue, chewing, contraction of the face, movements of the ears, turns, twists, flexions, and extensions of the head and body, and movements of the arms, legs, and fingers.

(訳として)

「反対の効果を伴うところのものでもある脳の二点の同時刺激(電気刺激)は[可視的な効果]をなんら見せることなしに力学上のバランスを確立してみせた。例として、[脳の特定ポイントへの刺激が頭を右にまわすとのことをきたす]ものであり、他のそれは[左にまわすとのことをきたす]ものである場合にて、両地点が刺激された折、(電極操作装置が埋め込まれた)猿は頭を動かすことが何らなかった。この平衡状態は同時刺激の異なる程度にあっても維持され得たとのものである。「自然発生的な」(訳注:この場合、spontaneousは「自発的な」というより「自然発生的な」と訳すべきところか、と見える)行動として観察されるところの「単純なる」挙動、[眉をひそめる][目を開けたり閉じたする][口を開閉しゆがめる][舌を動かす][噛む姿勢をとる][耳を動かす][頭および胴体を回転する・反らせる・延び縮みする][腕・脚・指らを動かす]といったことを含んでの「単純なる」挙動は[異なる方面での脳への電気的刺激]によって具現化なさしめることができるものである」

(拙訳を付しての引用部はここまでとする)

上にあっては[60年代から具現化していたテクロノジー]で[猿など高度な脊椎動物の挙止挙動のラジコン操作]が可能ならしめられていたとのこと、記載されているわけである。

(出典(Source)紹介の部87(4)はここまでとする)

ここまで引用なしてきたが如く文書の内容から判ずるに、対象の[フィジカル・コントロール](対象の器質的コントロール)が実施されるのならば、それについてはたとえば、

[脳の特定部をダイレクトに操作する]

[脳内ホルモンの分泌 ――[エンドルフィンendorphin]から[オキシトシンOxytocin]のような[高揚]と[恍惚]に関わるホルモン([エンドルフィン]がいかようなものか多くの人間が知っているであろうが、[オキシトシン]については各自お調べいただきたいものである)から攻撃性向に関わるホルモン―― をバルブをいじるような刺激添加によって間接的に調整する]

との式でのやりようが[非侵襲性(non-invasiveなる方式、without surgical knifeとのメスを入れない式)のブレイン・マシン・インターフェース]でとられるのだろうと考えられもする(:実際に人間レベルで具現化見ているテクノロジーの問題でも「鬱病治療」のためなどと銘打っての脳内インプラントが「活用」されているといったことがある ――目立つところでは英文Wikipedia[ Brain implant ]項目にて Neural-implants such as deep brain stimulation and Vagus nerve stimulation are increasingly becoming routine for patients with Parkinson's disease and clinical depression respectively, proving themselves as a boon for people with diseases which were previously regarded as incurable.

との記述内容がといった現状を端的に示す―― )。

さらに突き進めて述べ、といったことが仮に

[極めて洗練かつ高度な技術体系]

でもって実施を見るのだとすれば、

[意志の力なき者ら(意志薄弱なる者達)]・[機械的作用を自己認識できるだけの柔軟性・思考の深度の欠乏を見ている者達]

をして[ごろつきに麻薬漬けにされた娼婦]のように、あるいは、[詐欺師に担がれて一日だけ宙を飛んだ気分になっているとの被害者]のように、あるいは、[突然凶暴性・攻撃性を倍化させる気変わり甚だしくもの暴君]のようにと気の向くままコントロールできるのだろうと考えられもする(:[そういう話]と通ずることをホセ・デルガドは[猿に対する実験]で60年代のエール大での一群の実験で実現したと彼の自著にて細かくも解説しているのである)。

同様のことについて、「行き過ぎての感あり」と承知のうえでの話をさらになせば、である。重力波のようなもの、浸潤機序を帯び、また、人間に検知もままならぬものを媒質としつつ、

[「超」高性能のマシン] (ホセ・デルガドが実験動物に結線させたのは60年代のエール大のアナログ・コンピューターであったと先に引用なした BEYOND BOUNDARIES The New Neuroscience of Connecting Brains with Machines―

and How It Will Change Our Livesには表記されているわけだが( BEYOND BOUNDARIES The New Neuroscience of Connecting Brains with Machines― and How It Will Change Our Lives邦訳書『越境する脳 ブレイン・マシン・インターフェースの最前線』にての294ページよりの再度の引用をなせば、デルガドはエール大学の研究室で、自由に行動する動物やヒトを対象にした永続的脳埋込装置(インプラント)の時代をほぼ独力で切り拓いた人物である。一九六九年の実験でデルガドは、史上初の双方向BMBIの自動稼働をやってのけた。・・・(中略)・・・この装置は小型だったために同時に複数埋め込むことが可能で、別個の脳領域を同時に刺激し記録できた。デルガドは実験には恒久的脳波記録電極を用い、情動にかかわると考えられており、アーモンドほどの大きさをもつ扁桃体と呼ばれる深部脳構造内のニューロンの電気的活動をサンプルした。スティモシーバーは扁桃体の生の脳信号を、デルガドの研究室に隣接した部屋に設置されたアナログコンピューターに送った

(引用部はここまでとする)との表記されているわけだが)、原始的ブレイン・マシン・インターフェースで用いられたコンピューターなどとは比較にならないとの「超」高性能のマシン)

が人間に結節されもしているとのことも想起されてしまう。

サイエンス・フィクションなどで[ブラックホール制御技術]としてよく引き合いに出されるところの動力源、本稿にての続けての段で「ゆえあって」問題視することになるとの、

[縮退炉](あるいは未来予測家の類により現実視されるようなところの反物質を用いての[対消滅機関])

のようなもの、そうした[膨大な電力供給を約束するパワープラント]を用いてのエネルギー供給が実現できれば、そして、あわせて、[半導体集積率の限界 ――半導体の集積率はムーアの法則というものが提唱されているように数年単位で指数関数的に上昇を見てきたのだが、それは回路の網が小さくなりすぎると電子がトンネル効果というものに基づいて漏出してしまうという限界に遠からず直面するとされている―― ]を量子コンピューティングのような技術でもって克服したようなハイパーコンピューターの制御・運用技術が実現なされていれば、そして、重力波などを媒質にしつつ他世界のデカルト座標空間(xyz座標)に意図しての状況を及ぼす力がある文明であるのならば、一人一人の人間に対して

[現行のスーパーコンピューターを何桁も何桁も上回るような性能の人工知能が演じての[偽の神]] (ルネサンス期の代表的彫刻作品『聖テレサの法悦』でも有名な[アヴィラのテレサ]という聖女がそれを呈したと知られているとの[エクスタシー](和文ウィキペディア[アビラのテレサ]にて麻薬体験のそれ、ないし、性的体験のまさしくものそれそのものとのかたちで紹介されているようなもの)をエンドルフィンやオキシトシンの分泌の促進などでもたらすことさえ出来るような存在、あるいは、ときに対象のことを何でも知っている高度な助言者のように振る舞う存在かもしれない[魂なきもの]としての[偽の神])

がさして負担少なくも用意されることになるとのこととて想像に難くない、と考えることさえ出来てしまう、そのように筆者は見ている (:アブラカタブラ、ここでの話はなかんずく識見に乏しい向きにあっては何を述べているのか、理解に窮するとのことがあるものとも思う(当然ではある)。 が、といったなかでも自身や自身に押しつけられた[運命]というものについて真摯に考えたいとの向きに対しては、例えば、ダン・シモンズというSF作家に由来するSF作品『イリウム』という作品にあって[一人一人の人間が[不死者]となっている世界にて同じくもの一人一人の人間に対してブラックホールを電力源にしての縮退炉(と表すべきもの)によるバックアップ装置が付いている]との作中設定が採用されている、そういった思索もなされているとのことを確認などされつつ、本稿にての続いての[縮退炉]にまつわる解説を検討されてみるなどし、ここでの話についてもよくよく考えていただきたいと申し述べておきたい ――そこまで伝えたうえで「検討する必要などない」と[機械的反応]しか出てこない者に関しては噛んで含んで聞かせるが如くことをなしても無為無駄であろう、との観点もあるのではあるも、(さして期待もなせず・なさずに)理想的読み手というものを想定しての話をなしてのこととして、である―― )。

その点、

「[明らかな他殺体(人為的にむごたらしくも具現化させられたものであることが明々白々なる死体)がそこにある.であるから[事件性]が問題になる]との式の話を展開しているのが本稿であって[むごたらしくも損壊を見ている他殺体]がいかように具現化させられているかは問題視する必要とてない」

とのたとえは先にも持ち出している(「いずれにせよ[対処して然るべき問題視すべきところ]がそこにあることに異動はないと証示するのが本稿本義である」とのこと、強調すべくも同じくものたとえを先にも持ち出している)。

そこを半ばもの余事記載であるとあらかじめ明示しての一連の部、そして、さらにそうもした部の中にてですらよりもって奥まっての支流としか位置付けていないとのことまで明示しての箇所であることを念頭に悲劇現出のプロセスの機序(作用原理)についてくどくもの話をなせば、である。[脳機序の操作]と[膨大な電力の供給]と[高い計算リソース(高度な人工知能の構築)]を実現できる先進文明がそれを意図あって人間に対して悪用していると「仮定」すれば、そうもした存在ならば、人間存在一般を実に下らぬ、

[恍惚状態にて神に善導されていると「誤信」しての家畜の群れ]

のようなものへと成り下がらせしめることもできるようになると推察可能だと述もしているのが本段である ――さらにサイエンス・フィクションがかっての話をなせば、といったありうべきやりように「加えて」[超光速通信]に通ずる機序が用いられていたらばどうかとのことも問題になり得る。超光速通信、すなわち、光の速さを超える通信が可能とのことになれば、著名フィクションたるスーパーマン・シリーズにあってスーパーマンが「どういうわけなのか」地球の周辺を高速で回ることで地球の状況を過去に戻したが如くもの式をより現実的にした格好にて時間の流れを越えての過去への通信も可能となるとのことになるとされるが(タキオンなどの仮説上の粒子を媒質に用いての超光速通信が実現できれば、因果律が破られることになるとはよく言われるところである)、すなわち、[[過去]が[現在(の特定領域)]によって改変されている]、そういうことさえ実現されることになりうるが、人間存在が[超光速通信]に通ずる機序がビルト・インされての偽の神(ハイパー・コンピューター)の命令に服従しているのだとすれば、そして、生け垣で囲われたような行動範囲内で行いを制御されているのならば、人間存在一般が多くを知ったうえで抗わぬ限り、人間存在は[結果]にして[原因]として自分自身の人生・生き方というものを死ぬまで確保できない[運命(にさえ満たない可変的プログラム)の奴隷]のままにその存在を喪うとのことになると手前はとらえている―― 。

重力波にまつわっての半ばもの余事記載の部(ノルウェイ・スパイラルのことを本筋として問題視している中で[多世界解釈にあっての「他」世界へと突貫・浸潤しうるとされもする重力]にまつわって「強くも仮定の類を前面に押し出して」のものながら「意図あって」書き進めているとの半ばもの余事記載の部)の中にあって明示してさらに脇に逸れもしての話、ブレイン・マシン・インターフェースの話を長くもなしすぎた感がある。

であるからブレイン・マシン・インターフェースについての話から離れる(そして、重力波についてそれを何故、問題としたのか、より具象的なる訴求に入ることとする)。

(直上直近の段にあっては特にもって行き過ぎた話をなしてしまったが、ここまででもってして[重力波]にまつわる話の中にあって重畳的に入れ込むように展開してきたとの[[ブレイン・マシン・インターフェースの応用可能性]および[ありうべき媒質]にまつわる話]に一区切りを付けることとする)

さて、重力波「のような」ものを高度に局所的に集中的に用いる ――重力波についてはそれが宇宙探査ロケットの動力に用いられうるとの可能性さえ「人間世界の常識的世界の科学者のレベルで」呈示されていることにつき先に言及したが、そうしたやりようを遙かに陵駕する高度なやりようで局所的に集中的に用いる―― とのテクノロジーを有した存在を仮定するならば、である。

といった存在が先だって論じてきたように

[ロボット(あるいはロボット人間の脳)を動かす機序]

にそれを応用できる可能性があると解されもする(先に Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Societyとの既に前世紀60年代に具現化を見ていた生物ロボット化技術を扱った論稿の内容を引いたが、ここではロボットとは[機械を操るとの式ではなく反対に機械に操られるとの式で動きもするとの生体機械と化した一群の者達]のことを指して述べているのである)ばかりではなく、

[同じくものやりようでもって(想像も絶するようなところから)異常な光の妙技 ――ノルウェイ・スパイラルのことだ―― を中空に現出させることさえも実現しかねない](気流の乱れは調整して具現化なさしめたSLBMに由来するものでも青白い光もたらしての励起作用は別建てにてもたらしてそういうことを実現しかねない)

と申し述べても何の行き過ぎにならぬと判じている(:ここで述べておくが、筆者はノルウェイ・スパイラルが[SLBM ――潜水艦発射型大陸間弾道ミサイル―― ]の弾道学的な失敗によって現出したとの公式発表を[否定]しているわけではない。また、上のような自身で取り上げているような[仮説]が門外漢ゆえの馬鹿げているものであることを意固地に[否定]せんとするものでもない)。

といった申しようをもってして「これまた」に「これまた」が続いての滑稽なる見方であると思われるだろうか。

だが、我々人類が検知もままならないでいるとの重力波を[そういうこと]に利用できるのかもしれないと受け取れもする論文は ―ただしどれが本当にそうしたものであるかは浅見さがゆえに太鼓判を押すことはできない― すぐに見つかる。

実にもって不適切なる例示か It is inappropriate as an example「とも」思うのだが、 CHERENKOV RADIATION IN A GRAVITATIONAL WAVE BACKGROUND『重力波を背景とするチェレンコフ放射』

といった論考が諸国物理学者連名のものとしてオンライン上の論稿配布サーバーarXivにてまじめなものとして公開されており、にあっては、[チェレンコフ放射](チェレンコフ・ラディエーションとは荷電粒子が光速よりも早く動く際に光が発せられる現象のことを指す(そして、その独特なる光の色調はノルウェー・スパイラルの映像記録に見る色調によく似ている)。その点、アインシュタインの相対性理論では光速がいかな場合でも不変であることを想定しているが、物質中を移動する光の速度は遅延化を呈しえ、たとえば水の中ではそのような状況になりえ、粒子が核反応や粒子加速器によって加速されるとそちら遅延化された光の速度を超えることとなりえ、絶縁体の中をといった荷電粒子が通過するときにチェレンコフ光が発生(原子炉臨界事故では[青色の光]として具現化)するとのことが知られている)、そちら[チェレンコフ放射]が[重力波]を背景に具現化するかといった可能性論について論じられている。

につき、筆者は[重力波]について云々できるだけの専門知識を有している人間「ではない」(:その点、本稿にて先述しているように本稿筆者は[重力]の怪物、ブラックホール生成問題にまつわる国際実験に国際加速器マフィアの一翼を担うかたちで関わっている権威の首府としての研究機関を相手どっての「訴求のためだけの」行政訴訟で一審からして二年間の訴求をなすなどとのこともなしているが、といった長らくもの非を鳴らすべくものやりようは[公的に問題にするなど無意味なる専門家以外には理解なせない専門知識・専門理論の当否]をもって実現したわけではない。[ある程度の知能水準さえ有していれば、門外漢にも理解出来ようとの[欺瞞]の構造]を法的争訟の争いの適否にまつわるところの事実の問題として摘示し続けてきたから相手方に法廷で長らくも非を鳴らしえたのである)。

であるから、そう、専門家でもない(真に専門的なる知識にいまいとつ欠けることがある)にも関わらず踏み込みすぎのきらいあるものであるから、ここでの話については何度も何度も本段での話が「行き過ぎたものである」と断っている。

また、筆者が ――[人間の科学体系]それ自体が[都合が悪いところに多く目が行かないとのかたちで構築されてきた紛い物]である可能性があればそのような仮定を差し挟むだにナンセンスなことか、とも思うのだが―― 「仮に」付きで、その方面の専門家であっても、重力波を容疑者として論じたてる話を十分に云々することはできないことか、とも思う。望見する限り、物理学などの分野にては相互に背反するように受け取れる主張が専門家筋らしいところより出されているとのことがよくも見受けられ(たとえば、重力波については[それが弱すぎて検知できない]とする見方がある一方で[そもそも重力波とされるものの性質が検知に不向きであるからである]との申しようもある)、といったところでは専門家の申しようさえ全幅の信を寄せるに足りない、換言すれば、専門家であったとしてもそうだとの強弁などは(システムにとって不都合なところであれば歴史家といった人種が異常なる記録的事実らを諸共無視する、そうしたことにも通底する環境下にて)できないようになっているとも考えている。

以上踏まえて、再三再四、強調しておくが、重力波についてそれを(先述なしたところの)[ノルウェイ・スパイラル](の如きこと)の容疑者ないし容疑者に近しきところの[犯行凶器]として指弾することが適切なことなのか何ら請け合うことができない(繰り返すも、[渦巻き]はロシア軍SLBMの産物、[青色の光]はそちらSLBM異常軌道に伴っての副産物、[塩化銅の炎色反応]であるとの公式見解通りである可能性を筆者は何ら否定しようとも思っていないし、筆者にはその否定をなすだけの資格もない)。

ではなぜもってして[マルチバースを貫通するとも考えられている重力波]のことなどを(ノルウェイ・スパイラルともども)わざわざもってして取り上げたのか。

に関して第一には、である。

[マルチバースの突破がテーマとなっているカナダ人作家の特定小説作品がノルウェイ・スパイラルそのものの現象(中空にて渦巻き光が現出するとの現象)をノルウェイ・スパイラルが起こる前に ―いいだろうか.ノルウェイ・スパイラルが起こる前に、である― 異様に予見的なる式で持ち出しているとのことがあり、またもってして、同作家のそれに先立つ小説作品がLHCによる結果を嗜虐的反対話法で茶化しているが如く側面を有している]

とのことを文献的事実 ―当該の小説の原文引用のみから自然にそうだと判じられるところの文献的事実― の問題として手前が情報把握するに至ったとのことがあるからである(その点についてはノルウェイ・スパイラルのことを取り上げもしているところのそもそもの問題としてよりもって後の段にて詳説を講ずる)。

そして、第二には、である。

[[重力波通信]を作中モチーフとする別の小説作品が今日のLHC実験にまつわっての際立っての70年代に遡っての異様なる先覚的言及と結びついている]

とのことにまつわっての文献的事実の捕捉をもこの身がなしているとのことがあるからである(こちらの点については間を経ずに解説する)。

表記のことらについてこれより順次もってしての解説をなすこととする。