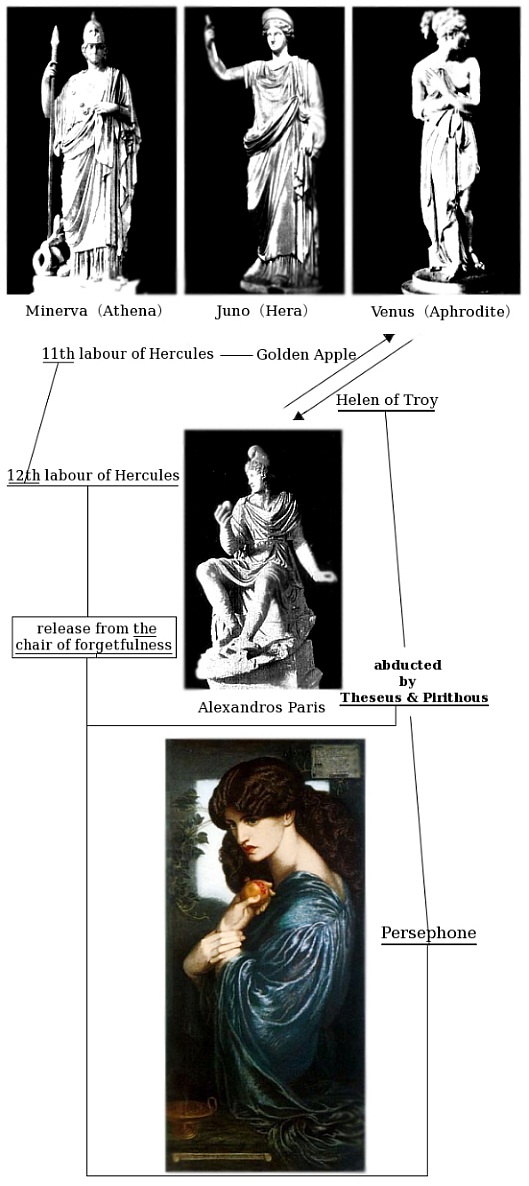

[ギリシャ神話にあっての絶世の美女ヘレンと黄金の林檎を等価物としての約定]と[美女ヘレンと女神ペルセポネを釣り合う存在と見ての盟約]との関係性から述べられもすることについて 補説3

ここ本頁では先だってのページに引き続き、

[ダンテ『地獄篇』(現代的観点で見た場合のブラックホールの質的近似物が複層的にみとめられる旨、詳述なしてきたとの古典)と[ヘラクレスの12功業]の間には多重的結びつきが確としてみとめられる]

とのことにまつわっての解説を続ける([1]から[5]と振っての一連の流れにあっての[5-b]の部にての解説を続けることとする)。

より具体的には先だっての頁より取り上げていた以下のことの典拠をこれより呈示することとする。

[神話にて[黄金の林檎を巡る女神達の美人投票]に賄賂の具として用いられた絶世の美女ヘレン、彼女ヘレンは成人して人妻となる前、少女のみぎり「にも」(後にトロイアの王子パリスに連れて行かれてトロイア戦争の元凶となる前に)特定の者達に妻とすべくも誘拐されている](:便宜的にギリシャ文字小文字で[α(アルファ)の部]とする)

⇒

[少女のみぎりの折のヘレンを略取したのは[アテナ王テセウスとその相棒のペイリトオス]である(アテナ王テセウスとその相棒のペイリトオスは絶世の美女ヘレンをテセウスの妻とすべくも略取した)](:便宜的にギリシャ文字小文字で[β(ベータ)の部]とする)

⇒

[テセウスとその相棒のペイリトオスはヘレンを妻とすべくも略取した(そして彼女が成長するまでテセウス母アイトラーの元に留め置いた)と伝わっているが、後、今度は[テセウスのヘレン略取]に付き合ったペイリトオスの方がヘレンに釣り合いもする自身の妻を得るべくテセウスと共に[ペルセポネ](ゼウスの娘で冥界の女王)を略取するための冥界下りを二人で敢行したと伝わっている](:便宜的にギリシャ文字小文字で[γ(ガンマ)の部]とする)

⇒

[テセウスとペイリトオスはヘレン対価とすべくも神たるペルセポネを略取しようとしたとのその不敵な行為の罰を受ける格好で冥界に拘束され続けることになったと伝わっている](:便宜的にギリシャ文字大文字で[δ(デルタ)の部]とする)

⇒

[冥界の囚われ人となったテセウスとペイリトオスに救いの手を差し伸べたのは[冥界下りの第12番目の功業]に挑んでいた折のヘラクレスであったと伝わっている](:便宜的にギリシャ文字小文字で[ε(エプシロン)の部]とする)

⇒

[(以上より「まずもって」述べられるところとして)

美女ヘレンは[トロイア崩壊の原因となりもしたパリスの略取対象](ヘレンは黄金の林檎を巡る女神らの美人投票の賄賂に用いられ、結果、略取の許可を得たパリスによって連れ去られトロイア戦争を引き起こした存在となる)であるのと同時に[テセウスとペイリトオスの「元」・略取対象]であった。

他面、冥界の女王ペルセポネもヘレンと秤量されるかたちでの[テセウスとペイリトオスの略取対象]となっている。

といった中、ヘレンおよびペルセポネを双方釣り合わせるように略取対象としたテセウスとペイリトオスがその狼藉のために冥界に拘束され続けることになっていたところをその冥界下りの第12功業 ―先述のようにケルベロス捕縛を主目的としての第12功業― でヘラクレスが救いだそうとしたと伝わっていることより、

[[黄金の林檎あらため絶世の美女ヘレンとの形態をとってのトロイア戦争の原因]と[ヘラクレス第12功業としての冥界下りの物語]の結節点]

が観念できることになり([テセウスとペイリトオスの略取対象としてのヘレンおよびペルセポネ]及び[ヘラクレス12番目の冒険の性質]から観念できることになり)、11功業に見る黄金の林檎それ自体とは「また別の側面」から、

[(既にその後半部がヘラクレス12功業と多重的に結びついているとのことについて詳述なしているとの古典である)冥界下りのダンテ『地獄篇』←→(濃厚な被影響・影響の関係が存在)←→トロイア戦争関連文物にして冥界下りをモチーフにしているヴェルギリウス『アエネーイス』←→(濃厚な被影響・影響の関係が存在)←→トロイア戦争関連文物にして冥界下りをモチーフとしているホメロス『オデュッセイア』]

との(最前取り上げもしてきたところの)関係性が[冥界下りのヘラクレス12功業]との絡みで「さらにもってして」想起されるとのことがある](:便宜的にギリシャ文字大文字で[ζ(ゼータ)の部]とする)

⇒

[また、[ホメロス『オデュッセイア』 ―トロイアを木製の馬で陥落させた者、そして、そもそも[絶世の美女ヘレンと黄金の林檎をやりとりしての取引]がトロイア戦争の原因となった盟約の発案者でもある武将オデュッセウスを主人公とする叙事詩― とヘラクレス12功業との関係性]とのことで述べれば、ダンテ『地獄篇』にあって「も」『オデュッセイア』主人公オデュッセウスが[ヘラクレス10番目の功業](三面のゲーリュオーン登場の功業)にて打ち建てられたと伝わるヘラクレスの柱を越えた段階で地獄行きを強いられ、その行き先が地獄下層8圏(マーレボルジェと呼称される地獄)の一部をなす[謀略者の地獄]であると描写されているとのことがある(そして、[謀略者の地獄]はダンテらが(先述の)ゲーリュオーンの背におぶわれて降下した先である悪意者の地獄の一画をなすところである)。 すなわち、ヴェルギリウス古典『アエネイウス』を介して『地獄篇』との被影響・影響が観念されるとのホメロス叙事詩『オデュッセイア』主人公オデュッセウスは[ヘラクレスが三面のゲーリュオンを討伐することになった第10功業にて打ち建てたヘラクレスの柱]を越えた段階で[ダンテらがヘラクレス第10功業にて討伐されたゲーリュオンの背におぶわれて降下した先たる地獄の第8圏]に落とされたとのことになる](:便宜的にギリシャ文字小文字で[η(エータ)の部]とする)

(※これまたもってしての再表記として:尚、(これより典拠を指し示していくところの)以上の流れが何故もって重要なのか、について述べれば、[テセウスとペイリトオスというギリシャ伝承上の英雄らの略取対象]となっていた[女神ペルセポネ]という存在が[ルチフェロ](ダンテのサタンに対する呼称)とも[ケルベロス](ダンテ版サタンがそうであるような三面構造を呈するヘラクレス第12功業の捕縛対象)とも[フリーメーソン団にあっての秘教主張]とも結びついている、[化け物がかった巧妙性]でもって結びついているとのことを指摘できるように「なってしまっている」存在であるとのことがあるからである ―その点についてはここ[5-b]と振っての部では論じずにさらに続く段にて膨大な文字数を割いてひたすら入念に出典に依拠しての解説を講じていくこととする― )

まずは直上枠内表記のことにつき、枠内にて便宜的にα(アルファ)からε(エプシロン)と振ってのことらの典拠を示すことにする。

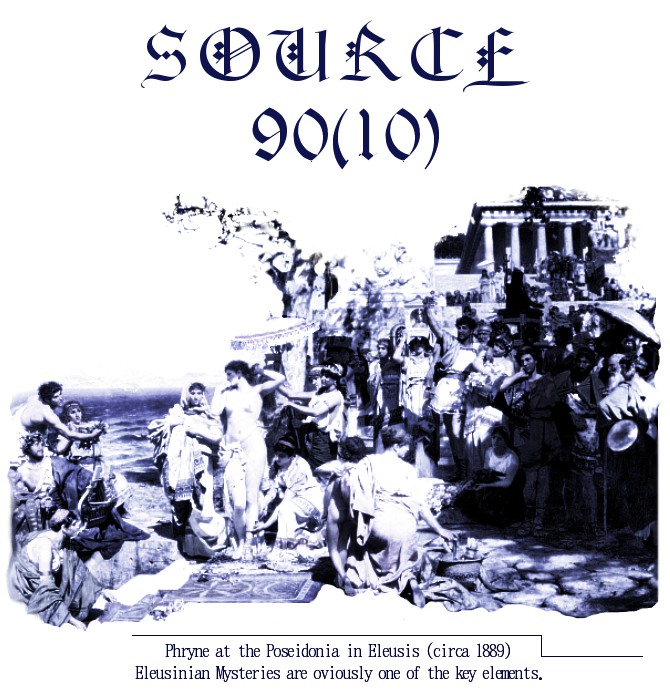

ここ出典(Source)紹介の部90(10)にあっては

[トロイア戦争の原因の一部をなす美女ヘレンが後にトロイア戦争の原因となるかたちで略取される「前」、少女のみぎりよりテセウス(アテナ王)とペイリトオスいによる略取の対象となっていとのたこと](上にて便宜的にαアルファおよびβベータと振っての部の内容)

[冥界の女王たるペルセポネがヘレンと釣り合わせるべくもの存在として同じくもテセウスとペイリトオスの略取対象となっていたとのこと](上にて便宜的にγガンマと振っての部の内容)

[テセウスとペイリトオスが冥界の獄につながれることになった後に手を差し伸べたのが12功業に挑んでいたヘラクレスであったとのこと](上にて便宜的にδデルタおよびεエプシロンと振っての部の内容)

との各点をカヴァーするところの典拠を一挙に紹介することとする。

最初にオンライン上より即時確認出来るところの現行現時点の英文ウィキペディア[Pirithous(ペイリトオス)]項目の内容を引くことからはじめる。

(直下、本稿本段執筆時現時点の英文Wikipedia[Pirithous]項目の記述内容を原文引用なすとして)

Teseus, a great abductor of women, and his bosom companion, Pirithous, since they were sons of Zeus and Poseidon, pledged themselves to marry daughters of Zeus. Theseus, in an old tradition, chose Helen, and together they kidnapped her, intending to keep her until she was old enough to marry. Pirithous chose Persephone. They left Helen with Theseus's mother, Aethra at Aphidna, whence she was rescued by the Dioscuri.

On Pirithous' behalf they travelled to the underworld, domain of Persephone and her husband, Hades. As they wandered through the outskirts of Tartarus, Theseus sat down to rest on a rock. As he did so he felt his limbs change and grow stiff. He tried to rise but could not. He was fixed to the rock on which he sat. Then, as he turned to cry out to his friend Pirithous, he saw that he himself was crying out too. Around him was standing the terrible band of Furies with snakes in their hair, torches and long whips in their hands. Before these monsters the hero's courage failed and by them was led away to eternal punishment.

For many months in half darkness, Theseus sat immovably fixed to the rock, mourning both for his friend and for himself. In the end he was rescued by Heracles who had come down to the underworld for his 12th task. There he persuaded Persephone to forgive him for the part he had taken in the rash venture of Pirithous. So Theseus was restored to the upper air but Pirithous never left the kingdom of the dead, for when he tried to free Pirithous, the Underworld shook.

(訳として)

「名にしおう女らの略取者であったとのテセウスと同テセウスと気脈通じた友であったとのペイリトオスらは各々ゼウスとポセイドンの息子であったがため、ゼウスの娘達と結婚しようと堅く約し合った。アテナ王テセウスはヘレン(注:スパルタ王の娘とされるが、ゼウスが実父の半神であるともされる存在)を選んだと伝承にてされ、テセウスとペイリトオスはヘレンが結婚に十分な年齢に達するまで留め置くことを企図しながらヘレンを誘拐した。(テセウスがヘレンをさらったのに対して)ペイリトオスの方はペルセポネを選んだ。テセウスらはヘレンをテセウスの母(アイトラー)の元に引き留め ――そこより後にヘレンはディオスクローイ(注:ヘレンの兄弟の双子であるカストールとポリュデウケースの両二名)にて救出されることになった(注:そしてトロイア戦争の原因になっている)―― 、次いで、両男はペイリトオスの方の主導的関与の下、地下へと、ペルセポネと彼女の夫たるハデスの領地(である死者の国)へと冒険に出た。途上、タルタロス(奈落)の外延部を彷徨っているなかでテセウスは休むために岩の上に座った。途端、テセウスは脚に変化を感じ、そして、硬直のありようを呈するに至った。テセウスは立ち上がろうとするもかなわなかった。テセウスは座った岩に縛り付けられていた。それから友人たるペイリトオスに叫びかけるために振り返ったが、ペイリトオスも同様に叫び声を上げていること、見出すことになった。ペイリトオスのまわりには髪を蛇とし、松明と鞭を手にもった恐るべき一組の[フューリーら](注:フューリーと表記されているが、その意味するところはギリシャ神話の怒りと復讐の女神たるエリューニースらのことである)が立っていた。これら怪物を眼前にし、二人の豪傑の試みは失敗に終わり、そして、両男は永遠の制裁に身を曝されることになった。

薄暗き中での長き月日の間、テセウスは動けずに岩に固定され、友人および自身のために嘆き続けていた(注:テセウスとペイリトオスは茫然自失の有様で蛇が巻き付く忘却の椅子 chairs of forgetfulnessに座り続けていたともされる)。結局、テセウスは[12番目の仕事]のために冥界に下ってきていたヘラクレスによって救われることになった。その場にてヘラクレスはペルセポネにテセウスがペイリトオスの性急な冒険に参加したことを赦すよう請うた。テセウスは上の世界の大気を再び我が物となせるに至ったが、ペイリトオスの方はヘラクレスが同男を自由にしようとした際に冥界が揺れたがため、死者の国を去ることはかなわなかった」

(訳を付しての引用部はここまでとしておく)

上にての引用部内容については伝承によって多少異動があるとされる(冥界から生きて出られたかにすら異動があるとされる)が、先にそこよりの引用をなしているアポロドーロス、ローマ期ギリシャ人著述家による『ビブリオテーケー』の岩波書店より出されている訳本たる文庫版『ギリシャ神話』には ―(当方所持の文庫版第61刷のもの、その第2巻Vの部102ページよりの再度の原文引用をなすとして)― 上とほぼ同文に次のような記載がなされている。

(直下、岩波文庫版アポロドーロス『ギリシャ神話』p.102よりの引用をなすとして)

「第十二番目の仕事として地獄からケルベロスを持って来ることを命ぜられた。これは三つの犬の頭、竜の尾を持ち、背にはあらゆる種類の蛇の頭を持っていた。・・・(中略)・・・地獄の門の近くに来てテーセウスとペルセポネーに求婚してそのために縛られたペイリトゥースとを見出した。彼らはヘーラクレースを見て、あたかも彼の力によって蘇生するように手を差し延べた。彼はテーセウスの手を取って醒ましたが、ペイリトゥースを立ちあがらせようとすると、大地が動揺したので、彼は放した(以下略)」

(引用部はここまでとする)

以上、

[同じくもの二人の人間(テセウスとペイリトオス)による略取の誓約の対象者となっていた[ヘレン(トロイア崩壊の原因)]と[ペルセポネ]にまつわる冥界下りの物語]

が[ヘラクレス12番目の冥界下りの功業]と接合しているとの物言いが「一般論として」なせるとの典拠を示した ――ウィキペディア程度の媒体を通じてでさえ難なくそういう言い伝えが遺されていることを古典(アポロドーロス『ビブリオテーケー』)よりの文言引用と共に紹介した―― (これにて[α(1番目のギリシャ文字)からη(7番目のギリシャ文字)]と便宜的に振ってのことらを取り扱っているとのここ本段にあって[α(1番目のギリシャ文字)からε(エプシロン.5番目のギリシャ文字)]と振ってのことらが伝承にまつわる一般論として成立していることの紹介をなしたことになる)。

(出典(Source)紹介の部90(10)はここまでとする)

上にて最低限ながらも典拠紹介したことより、

[トロイア崩壊の物語より派生してのものであり[冥界下り]を作中要素として具備している『オデュッセイア』『アエネーイス』が冥界下りを内容とするダンテ『地獄篇』とつながっていること]

に[ヘレンによるトロイア崩壊伝承を介しもしての「さらなる」連鎖的接合性]を見出すとのこと、そのことに無理はないことが本稿をきちんと検討いただければ理解いただけるかと思う。

その点、ここまでにてα(アルファ)からε(エプシロン)と振ってのことらの最低限ながらもの典拠を挙げた段階でそれらと[本稿従前内容]を合算して導出出来るギリシャ小文字にてζゼータ(第6字母、六番目のギリシャ文字)と上にて便宜上の分類記号付けてのことをも明言なせるがゆえにそうも述べられる(地獄下りのダンテ『地獄篇』と冥界下りをもモチーフとしているトロイア関連古典であるホメロス『オデュッセイア』とヴェルギリウス『アエネイウス』の繋がり合いがヘレン関連で想起されると述べられる)、すなわち、

[美女ヘレンは[トロイア崩壊の原因となった,パリスの略取対象](ヘレンは黄金の林檎を巡る女神らの美人投票の賄賂に用いられ、結果、略取の許可を得たパリスによって連れ去られトロイア戦争を引き起こした存在となる)であるのと同時に[テセウスとペイリトオスの元・略取対象]であった。

他面、冥界の女王ペルセポネも[テセウスとペイリトオスの略取対象]となっている。

ヘレン(ヘラクレス第11項行の目標物でもある黄金の林檎の[対価]とされた存在/いわば、もの黄金の林檎と対になったトロイア戦争の原因)およびペルセポネの両者を双方釣り合わせるように略取対象としたテセウスとペイリトオスが狼藉のために冥界に拘束され続けるになっていたところをその冥界下りの第12功業 ―先述のようにケルベロス捕縛を主目的としての第12功業― でヘラクレスが救いだそうとしたと伝わっていることより、

[[トロイア戦争(の原因)]と[ヘラクレス第12功業としての冥界下りの物語]の結節点]

が観念できることになり([テセウスとペイリトオスの略取対象としてのヘレンおよびペルセポネ]及び[ヘラクレス12番目の冒険の性質]から観念できることになり)、11功業に見る黄金の林檎それ自体とは「また別の側面」から、

[(既にその後半部がいかようにヘラクレス12功業と多重的に通じているのかについて解説してきたとの)冥界下りのダンテ『地獄篇』←→トロイア戦争関連文物たるヴェルギリウス『アエネーイス』←→トロイア戦争関連文物たるホメロス『オデュッセイア』]

の関係性がよりもって[冥界下りのヘラクレス12功業]との絡みで想起されるとのことがある]

とのことまでをも示したとのかたち「とも」なる(尚、トロイアの崩壊にまつわる古典となっているホメロス『オデュッセイア』とヴェルギリウス『アエネーイス』がいかようにして結びつくかは ――現況、[5-b]にての話をなしているわけだが―― [5-a]の段にて指し示したこととなり、そのことを所与の前提にしての話をここではなしている)。

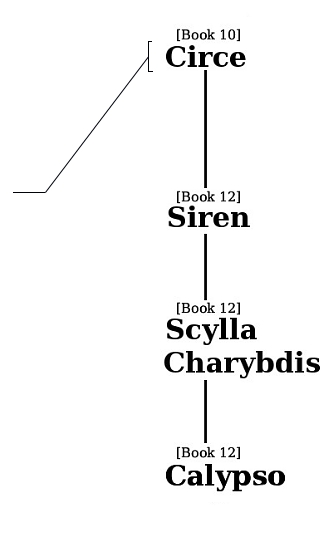

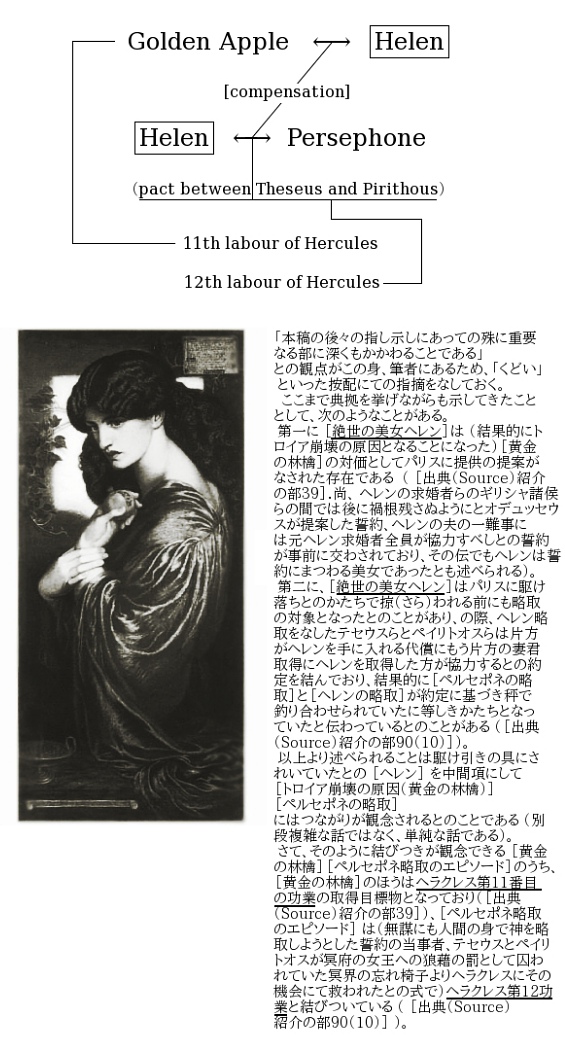

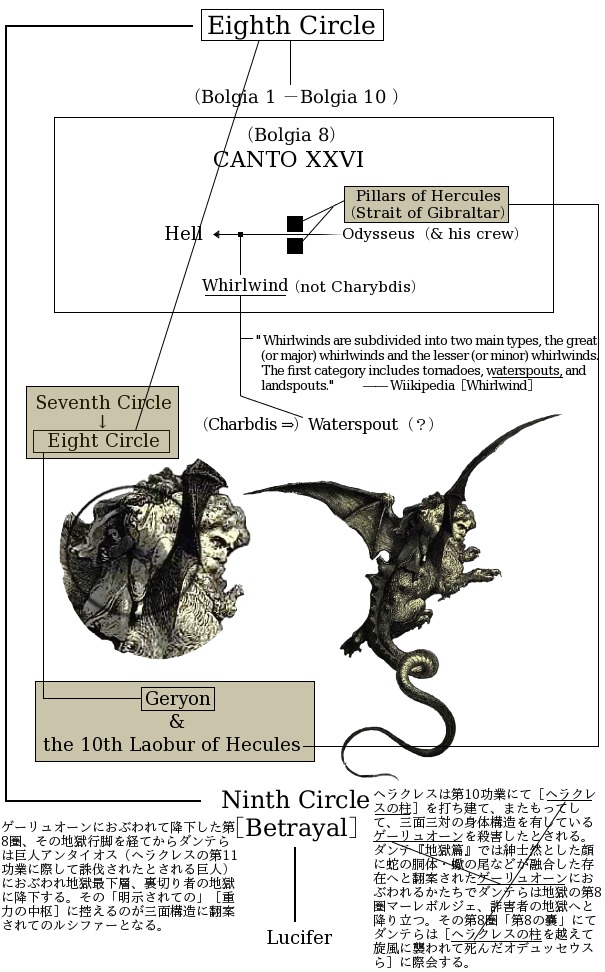

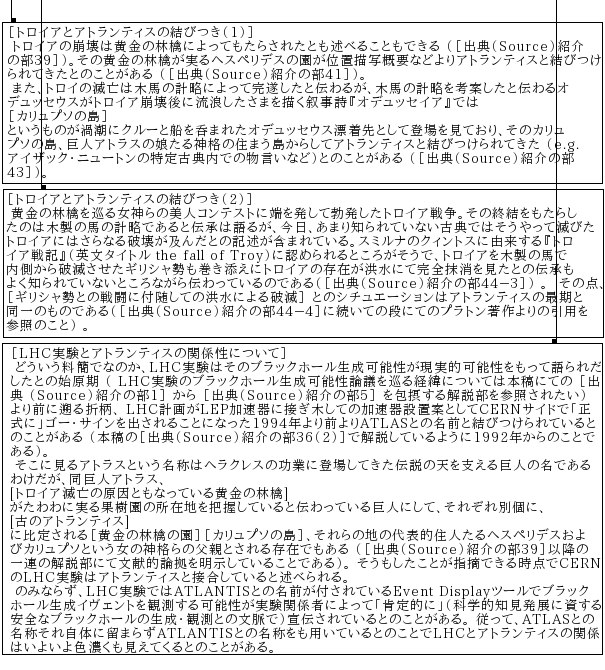

上の図は先に本稿出典(Source)紹介の部39にて挙げたところの図に多少、焼き直しを加えたものとなる、具体的には[ヘレン]と[ペルセポネ]の関係性を書き加えたものとなる(:ちなみに、図に付したペルセポネはダンテ『地獄篇』のことを問題視している中で意図的に「ダンテ」・ゲイブリエル・ロセッティという画家が19世紀後半にて描いたペルセポネ画を挙げることとしている)。

上の図をもって視覚的に示さんとしていることはここまでの微に入っての解説部をきちんと読まれている向きには説明不要なことかとは思うのだが、下にての図解部でもってあらためて[整理]がてらの訴求をなしておく。

次いで、(後の段にて指し示す[ペルセポネ]を介しての連続性の問題を抜きにしたうえでも)ダンテ『地獄篇』には[トロイア戦争とヘラクレスの12功業の結びつき]に関わるところとして、

[[ホメロス『オデュッセイア』とヘラクレス12功業との関係性]とのことで述べれば、ダンテ『地獄篇』にあって「も」『オデュッセイア』主人公オデュッセウスが[ヘラクレス10番目の功業(三面のゲーリュオーン登場の功業)]にて打ち建てられたと伝わるヘラクレスの柱を越えた段階で地獄行きを強いられ、その行き先が地獄下層8圏(マーレボルジェと呼称される地獄)の一部をなす[謀略者の地獄]であると描写されているとのことがある([謀略者の地獄]はダンテらがゲーリュオーンの背におぶわれて降下した先である悪意者の地獄の一画をなすところである)。 すなわち、ホメロス叙事詩『オデュッセイア』主人公オデュッセウス(トロイを木製の馬の奸計で滅ぼした謀将)らはダンテ『地獄篇』にあっては[ヘラクレスが三面のゲーリュオンを討伐することになった第10功業にて打ち建てられたヘラクレスの柱]を越えた段階で[ダンテらがヘラクレス第10功業にて討伐されたゲーリュオンの背におぶわれて降下した先たる地獄の第8圏]に落とされたと叙述されているとのことがある]

との側面が伴っていることの指し示しをなすこととする(便宜的にギリシャ文字小文字で[η(エータ)の部]としての箇所の指し示しをなすこととする)。

その点、『地獄篇』では次の通りの記述が[文献的事実]の問題としてなされている。

[ダンテらは地獄の最下層(第9層の[裏切り者達の地獄たるコキュートス])に至る前に地獄の第8階層(マーレボルジェと呼ばれる領域)でトロイアを木製の馬の計略で滅ぼしたオデュッセウス(ユリシーズ)らの霊と際会した。その折、オデュッセウス(ユリシーズ)らの霊によって語られたところでは、

(ホメロスの『オデュッセウス』に見るギリシャ伝承が翻案されるとの式で)

[(彼らオデュッセウスの)船旅の一行はトロイアを滅ぼした後の航海の中、ヘラクレスの柱 ―ヘラクレスが第10の功業にてゲーリュオーンの島に行く前に打ち立てたもので地中海と大西洋を分かつジブラルタル海峡の象徴物でもある― を超えた後、旋風(つむじかぜ)に巻き込まれてオデュッセウスを含めて皆、死亡することとなり、そのまま、トロイアを[謀略]で滅ぼした代償にて[悪意者(詐害者)の地獄]である第八階層の地獄マーレボルジェの[謀略者の懲罰領域]行きを強いられることになった]

とのことであった・・・]

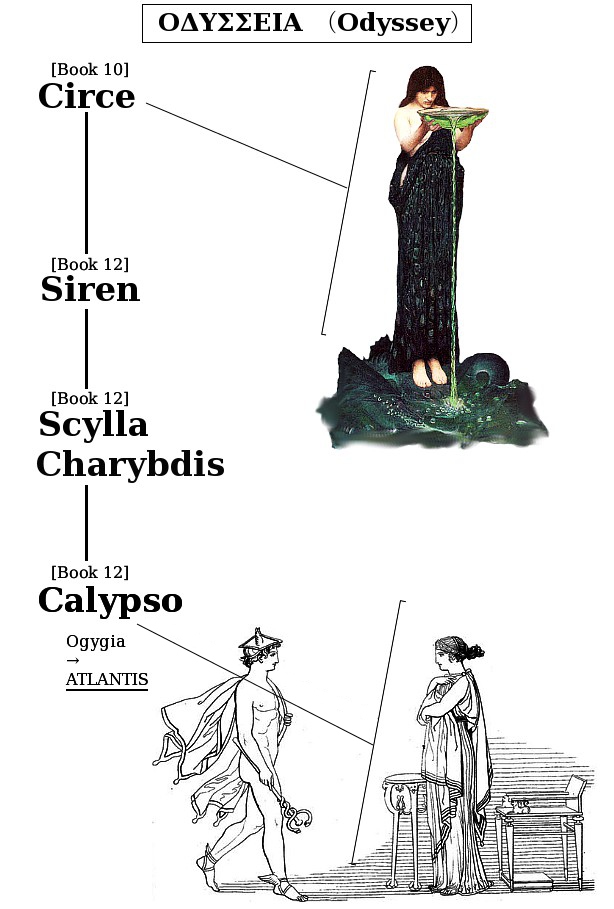

本稿の先の段で先述してきたようにホメロス叙事詩『オデュッセイア』にあっては

[渦潮の怪物カリュブディス](CERNのLHC実験にて用いられている[ブラックホール生成イベント・シュミレーター]たるCHARYBDISの名称との関係でも本稿の先の段出典(Source)紹介の部46にて問題視していたとの怪物)

に船旅の同道者が皆殺しに遭う中でオデュッセウス本人は一人生き残ったとされているのだが(そして、本稿前半部出典(Source)紹介の部43で既述のようにオデュッセウスはカリュプソの島、[アトランティス]にも仮託されてきたオギューギアー島に唯一人漂着した)、 ダンテ『地獄篇』でのオデュッセウスは

[諸君らは人間として生まれたからには[知]の求道に努めねばならない]

と船旅の仲間達 ―トロイア戦争で木製の馬の奸計を成功裡に終わらせたオデュッセウス麾下の兵らであるとの仲間ら― に激励の演説をぶった後でヘラクレスの柱(ジブラルタル海峡)の先の未到破領域 ―ジブラルタル海峡の先を進んだ先にはダンテの時代には未発見であったアメリカ大陸がある― に足を伸ばした際に遭遇した旋風(つむじかぜ)によって仲間共々地獄落ちすることになったとの設定が採用されているとのことがある(続いての段にて同じくものことの典拠は[引用]にて紹介する)。

したがって、である。いさかかくどくもなるが、

「[ホメロス叙事詩『オデュッセイア』主人公オデュッセウス(トロイアに木製の馬の計略の考案で引導を渡した男)らが[ヘラクレスの柱](第10功業の折のゲーリュオーンの島に行く際に打ち立てられた柱)を超えた段階で ―旋風(ワールウィンド)の襲来を受け―― 地獄行きを強いられている]との特段の描写が『地獄篇』にはされている、それがゆえに、[『オデュッセイア』と『アエネーイス』(双方共にトロイア崩壊の物語)に見るトロイア崩壊との結びつき]もが関わるところで『地獄篇』に[ヘラクレス12功業]との接合性を見出すことに「一層」無理はない」

とのことにもなる。

以上のことの出典を挙げることとする。

ここ出典(Source)紹介の部90(11)にあっては

[ホメロス叙事詩『オデュッセイア』主人公オデュッセウス(トロイアに木製の馬の計略の考案で引導を渡した男)らがダンテ『地獄篇』に登場を見ており、彼らは[ヘラクレスの柱](第10功業の折のゲーリュオーンの島に行く際に打ち立てられた柱)を超えた段階で ―旋風(ワールウィンド)の襲来を受け―― 地獄行き(ダンテらがヘラクレス第10功業にて誅伐されたはずの怪物であるゲーリュオーンの背におぶわれて降下した先である地獄第八階層行き)を強いられている]

とのことの典拠を挙げることとする。

(直下、 Charles Eliot Nortonという19世紀米国文豪の手になるダンテ『神曲:地獄篇』英訳版Inferno(オンライン上よりPDF版取得できるとのもの)に見受けられる[オデュッセウスとその一行がヘラクレスの柱を越えたところで海に飲まれて地獄行きすることになった部位]よりの原文引用をなすとして ―19世紀末のものとして通例、現代英語では用いられない語句([thee]や[ye]といった語句)も含まれているが、といったことを含んでの訳も下に付した― )

CANTO XXVI

And the Leader, who saw me thus attent,said,“Within these fires are the spirits; each is swathed by that wherewith he is enkindled.”“My Master,” I replied, “by hearing thee am I more certain, but already I deemed that it was so, and already I wished to say to thee, Who is in that fire that cometh so divided at its top that it seems to rise from the pyre on which Eteocles was put with his brother?” He answered me, “There within are tormented Ulysses and Diomed, and thus together they go in punishment, as of old in wrath. And within their flame they groan for the ambush of the horse that made the gate, whence the gentle seed of the Romans issued forth.

[ . . . ]

Then moving its tip hither and thither, as it had been the tongue that would speak, it cast forth a voice, and said,

“When I departed from Circe, who had retained me more than a year there near to Gaeta, before Aeneas had so named it, neither fondness for my son, nor piety for my old father, nor the due love that should have made Penelope glad, could overcome within me the ardor that I had to gain experience of the world, and of the vices of men, and of their valor. But I put forth on the deep, open sea, with one vessel only, and with that little company by which I had not been deserted.

One shore and the other I saw as far as Spain, far as Morocco and the island of Sardinia, and the rest which that sea bathes round about. I and my companions were old and slow when we came to that narrow strait where Hercules set up his bounds, to the end that man may not put out beyond. On the right hand I left Seville, on the other already I had left Ceuta.

‘O brothers,’ said I, ‘who through a hundred thousand perils have reached the West, to this so little vigil of your senses that remains be ye unwilling to deny, the experience, following the sun, of the world that hath no people. Consider ye your origin; ye were not made to live as brutes, but for pursuit of virtue and of knowledge.’

With this little speech I made my companions so eager for the road that hardly afterwards could I have held them back. And turning our stern to the morning, with our oars we made wings for the mad flight, always gaining on the left hand side. The night saw now all the stars of the other pole, and ours so low that it rose not forth from the ocean floor. Five times rekindled and as many quenched was the light beneath the moon, since we had entered on the deep pass, when there appeared to us a mountain dim through the distance, and it appeared to me so high as I had not seen any. We rejoiced thereat, and soon it turned to lamentation, for from the strange land a whirlwind rose, and struck the fore part of the vessel. Three times it made her whirl with all the waters, the fourth it made her stern lift up, and the prow go down, as pleased Another, till the sea had closed over us.”

(補いもしながらの拙訳として)

「[第26歌]

師父たるヴェルギリウスは私(ダンテ)を見、

「これら炎に包まれているのは霊魂だ。それらはいずれもが自身(の芯)が焼かれているとの炎、その火勢に囲まれての似姿を呈しているのだ」

と言いもする。

「師よ。」

それに応えて、私(ダンテ)は

「貴方(訳注:原文に見るtheeは[汝]を意味する英語にての古語である)よりそうもお聞きしましたことでますます合点がいくようになりはしましたが、エテオクレが彼の兄弟と一緒くたにされ薪に供されているとの場所より上がっての地点に見えるところ、その上方より分かれてやって来ているとのその[炎としての霊魂]の中にいるのは一体、誰なのでしょうか」

と尋ね述べた。

師ヴェルギリウスが、に対して、言うところでは

「あちらにて責めさいなまれているのは[ユリシーズ](訳注:オデュッセウスのこと)と[ディオメーデース](訳注:トロイア戦争にあってのオデュッセウスの僚友にあたるギリシャ側の将)であり、あの者らは憤怒にまみれてのありし日そうであったようなかたちで罪過を罰する場へと歩んでいる。 あの者らは ―そこは[ローマ人の心優しき祖]がそちらより一歩踏み出すに至ったところとなるわけだが― 城壁に[入り口]を造り出すに至った馬(トロイアの木製の馬)に伏兵として潜んでいたとのやりようがゆえに火の中でああも喘ぎ苦しんでいるのだ (訳注:ダンテ案内役として『地獄篇』に登場を見ているヴェルギリウスの代表作は『アエネーイス』であるが、同作『アエネーイス』は[ローマ人の祖がトロイアの落ち武者・落人一行である]との作中設定を有しており ――本稿にての出典(Source)紹介の部45(に付しての補足の部)および出典(Source)紹介の部90(7)を包摂するところにて既述―― 、ここではそうしたヴェルギリウス古典に基づいての記載が(「オデュッセウスがローマ人の祖先の地の城壁に馬で入り口を作った」との式で)ダンテ同道者となっているヴェルギリウス発言としてなされている) 。

・・・(中略)・・・

しゃべらんとする舌のようにその炎の先端がここ向こうへと動き、[炎](訳注:炎に包まれての霊体としてのオデュッセウスのこと)が声を発して口をきくとのことをなした。

「一年以上ガエタ、そう、アイネイウスが名を与える前のその地にて我らを逗留なさしめていた[魔女キルケ] (訳注:叙事詩『オデュッセイア』に登場するオデュッセウスの船旅に関わった魔女) のところより発った折、我が子 (訳注:オデュッセウスの最愛の息子テレマコスのこと) や我が老父への哀憐の情、そして、ペネロペ (訳注:オデュッセウスの細君) を喜ばせていたはずであろう自然ジネンたる愛情でさえも男達の悪徳、剛勇武勇譚の種としての[世界にて経験を積まねばならぬという内なる情熱]を屈せさせしめることがなかった。

それゆえ我は深く広大なりし海に、船一つ、離散こそしはしなかったものの数僅少になっていたとの仲間とでもって漕ぎ出すことになった。

あちらの岸ではスペインを、こちらの岸ではモロッコを、とまみえることをなし、そして、サルディニア島および大洋が懐深くも水浴させているとの残りの島々をも見聞するとのことなしもした。

ヘラクレスが彼に由来する境界線 (訳注:ジブラルタル海峡の象徴物たるヘラクレスの柱のこと) を打ち立てた狭き海峡に達したとき、我とわが同僚らは老い、既に動作緩慢となっていた。

そこで右側にてはセビリアを後にし、反対側にてはセウタを後にすることとなった(訳注:ヨーロッパ側のセビリアを右側にして前方に進み、アフリカ側のセウタを左側にして前方に進んだ、とのことだが、それはすなわち、ジブラルタル海峡 ――ヘラクレスの柱―― を通り過ぎ、アトランティック・シー、大西洋に漕ぎ出したことを意味している)。

「おお、我が兄弟たちよ.」

我は言った。

「幾百千の苦難を越え、西の地へと辿り着きし者達、こここれに至り、[今や汝ら自身の[感覚の不寝番]であり続けることがほとんどない](訳注:生きて感覚を保っていられる期間が短い、[余生が短い]とのことの意であると解される)との汝らは(それであるからこそ)経験、人跡未踏の地、陽の向かう先へ先へと追って向かうとのその経験を否定しようとしない者らでもある。汝ら起源を考えてみよ。汝らは野にあっての獣らのようにその生をかたちづくられたとのものではなく、美と知識をば追い求める者達であろう」

この短き演説をもってして我は我自身も後ろへとはほとんど引き返しがたい、そういった按配での方向へと同僚ら熱情を駆り立てた。

そして、常に左の方向をとるようにし、オールを狂的飛行をなすがごとくの翼のように漕ぎ、もってして、船尾を朝の方向に向けた。[夜]は今や(地の)他の極の側のすべての星々に臨んでおり、我々の側、それはとても低いところにあり大海原から[夜]がのぼりくるとのことはない(訳注:[夜の帳が落ちる]との日本語的表現もあるが、ダンテの時代の天動説的観点からまさしくも夜と昼のサイドで「別々の」空模様が向こうよりやってきて具現化を見ているとの描写とも「とれる」)。

我々が奥まっての途に入って以来、遠方を臨んでおぼろげなる山、我が見たこともなかったぐらいに高くも見えたとの山が見えた折 月下、光が五度輝き、同じくもの回数で消滅を見た。我らはそれにて喜ばされたが、すぐにそれは嘆きへと転じもした。

というのも、奇妙なる陸地より、

[旋風](訳注:つむじかぜ.渦巻き状の風勢にて襲いかかってくるとの強風)

が巻き起こり、船の前面部を打ち付けたからである。海の水らとともに三度の旋風が船体を回転させ、他なる存在が喜んでいるように四度目のそれで船尾を持ち上げ船首を沈めさせ、そこで海が我々をその下へと覆い閉ざすことになった」(訳注:ユリシーズ=オデュッセウスの語りはここまでとなり、この語りの終端部をもって『地獄篇』第26歌は終わる)

(19世紀文豪 Charles Eliot Nortonになされたダンテ『地獄篇』英訳版 ―オンライン上より誰でもダウンロードできるとのもの― に拙訳(込み:細々とした注記)を付しての引用部はここまでとしておく)

以上抜粋なしたオンライン上より確認できるとの英訳版に対応する邦訳版『地獄篇』の該当部、岩波文庫から出されている山川丙三郎訳の『地獄篇』よりの原文抜粋も下になしておく ――下にて表記の通りの訳が大正期にあってなされているとのこと、すなわち、そういう[文献的事実]が存するとのことは(先にも申し述べているように)青空文庫プロジェクトを介してオンライン上より誰でも確認できるとのことである―― 。

(直下、岩波文庫刊行のそちら訳本が現在も広く書店にて流通しており、かつもって、オンライン上よりも青空文庫プロジェクト経由で内容全文確認できるようになっているとの山川丙三郎の手になる『神曲 ―地獄― 上』第26曲の部よりの引用をなすとして)

導者はわがかく心をとむるをみていひけるは、火の中に魂あり、いづれも己を燒くものに卷かる

我答へて曰ひけるは、わが師よ、汝の言によりてこの事いよいよさだかになりぬ、されど我またかくおしはかりて既に汝に

エテオクレとその兄弟との荼毘(だび)の炎の如く上方うへわかれたる火につゝまれてこなたに來るは誰なりやといはんとおもひたりしなり

彼答へて我に曰ふ、かしこに苛責せらるゝはウリッセとディオメーデなり、ともに怒りにむかへるごとくまたともに罰にむかふ

かの焔の中に、彼等は門を作りてローマ人(びと)のたふとき祖先をこゝよりいでしめし馬の伏勢(ふせぜい)を傷(いた)み

・・・(中略)・・・

年へし焔の大いなる角、風になやめる焔のごとく微かすかに鳴りてうちゆらぎ

かくて物いふ舌かとばかりかなたこなたに尖(さき)をうごかし、聲を放ちていひけるは

一年(ひとゝせ)あまりガエタ(こはエーネアがこの名を與へざりしさきの事なり)に近く我を匿(かくせ)しチルチェと別れ去れる時 子の慈愛(いつくしみ)、老いたる父の敬ひ、またはペネローペを喜ばしうべかりし夫婦(めをと)の愛すら

世の状態(さま)人の善惡を味はひしらんとのわがつよきねがひにかちがたく

我はたゞ一艘の船をえて我を棄てざりし僅かの侶ともと深き濶き海に浮びぬ

スパニア、モロッコにいたるまで彼岸をも此岸をも見、またサールディニア島及び四方この海に洗はるゝほかの島々をもみたり

人の越ゆるなからんためエルクレが標(しるし)をたてしせまき口にいたれるころには我も侶等もはや年老いておそかりき、右にはわれシビリアをはなれ左には既にセッタをはなれき

我曰ふ、あゝ千萬(ちよろづ)の危難(あやふき)を經て西にきたれる兄弟等たちよ、なんぢら日を追ひ

殘るみじかき五官の覺醒(めざめ)に人なき世界をしらしめよ、汝等起原もとをおもはずや

汝等は獸のごとく生くるため造られしものにあらず、徳と知識を求めんためなり

わがこの短き言(ことば)をきゝて侶は皆いさみて路に進むをねがひ、今はたとひとゞむとも及び難しとみえたりき

かゝれば艫ともを朝にむけ、櫂を翼として狂ひ飛び、たえず左に舟を寄せたり

夜は今南極のすべての星を見、北極はいと低くして海の床(ゆか)より登ることなし

我等難路に入りしよりこのかた、月下の光五度(いつたび)冴え五度消ゆるに及べるころ

かなたにあらはれし一の山あり、程遠ければ色薄黒く、またその高さはわがみし山のいづれにもまさるに似たりき

我等は喜べり、されどこの喜びはたゞちに歎きに變れり、一陣の旋風新しき陸(くが)より起りて船の前面おもてをうち

あらゆる水と共に三度(みたび)これに旋めぐらし四度(よたび)にいたりてその艫(とも)を上げ舳(へさき)を下せり(これ天意(みこゝろ)の成れるなり

(山川丙三郎の手になる『神曲 ―地獄― 上』第26曲よりの引用部はここまでとする。尚、良くも表せば、「蒼古として趣がある」、悪くも表せば、「黴(かび)臭さがいかにも漂ってくるとのレベルで文体が古く、それがゆえ、全くもって内容把握なしがたい」との上の『地獄篇』に対する大正期訳(オンライン上より誰でも確認いただけるとのものにして現在現況も同じくもの訳でもってして岩波文庫『地獄篇』訳本が書店にて流通しているとのもの)については直上にて挙げているところの[19世紀英訳版に対する拙訳]がその[現代訳]ともなるので、[文献的事実]の問題につき適切性判断・内容確認する必要をお感じになられたとの向きは両者を見比べれてみればいいだろう)

(※以上、双方オンライン上より全文確認できるとの近代刊行の英訳版および和訳版より引用したとおりの経緯、

[冒険願望がゆえにオデュッセウスら一行が船旅を続け、結果、(老いてなおのこととして)、ヘラクレスの柱 ―ジブラルタル海峡― を越えて大西洋にオールを漕いであらた新世界を目指していた折、旋風に襲われて、転覆・沈没(全員溺死)との憂き目に遭ったとの経緯]

でもってオデュッセウスことユリシーズらが落とされた地獄が地獄下層第8圏、マーレボルジェと呼ばれる部にての[謀略者の地獄]となっている。

同地獄の概要、謀略をなした者達が自らを責め苛む炎に包まれた魂として彷徨を強いられるとの[(引用部に見る通りの)概要]については英文Wikipedia[Odysseus]項目にて Dante, in Canto 26 of the Inferno of his Divine Comedy, encounters Odysseus ("Ulisse" in the original Italian) near the very bottom of Hell: with Diomedes, he walks wrapped in flame in the eighth ring (Counselors of Fraud) of the Eighth Circle (Sins of Malice),

「『神曲;地獄篇』26歌にてダンテはオデュッセウス(原語イタリア語にてのウリッセ)と地獄の底の近くで出会ったところ、(オデュッセウスは)ディオメデスを伴い、悪徳の罪の地獄たる地獄第8圏にての第8の環たる[虚偽なしての助言者の地獄](訳注:第8圏の地獄たるマーレボルジェは10の部にて区画化されており、ユリシーズら収容部はその第8の部 Bolgia 8となる)を炎に包まれるとの格好で歩いていた」と記されているとおりである)

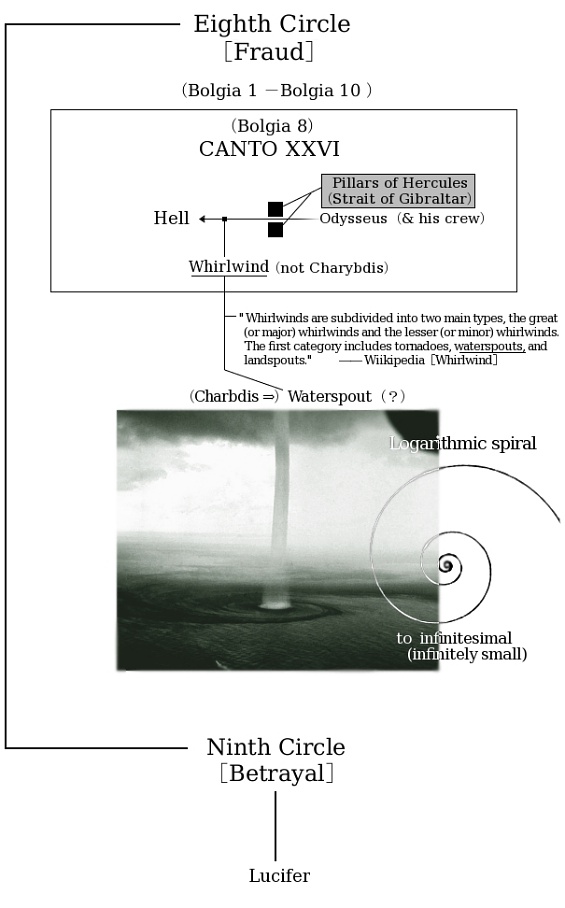

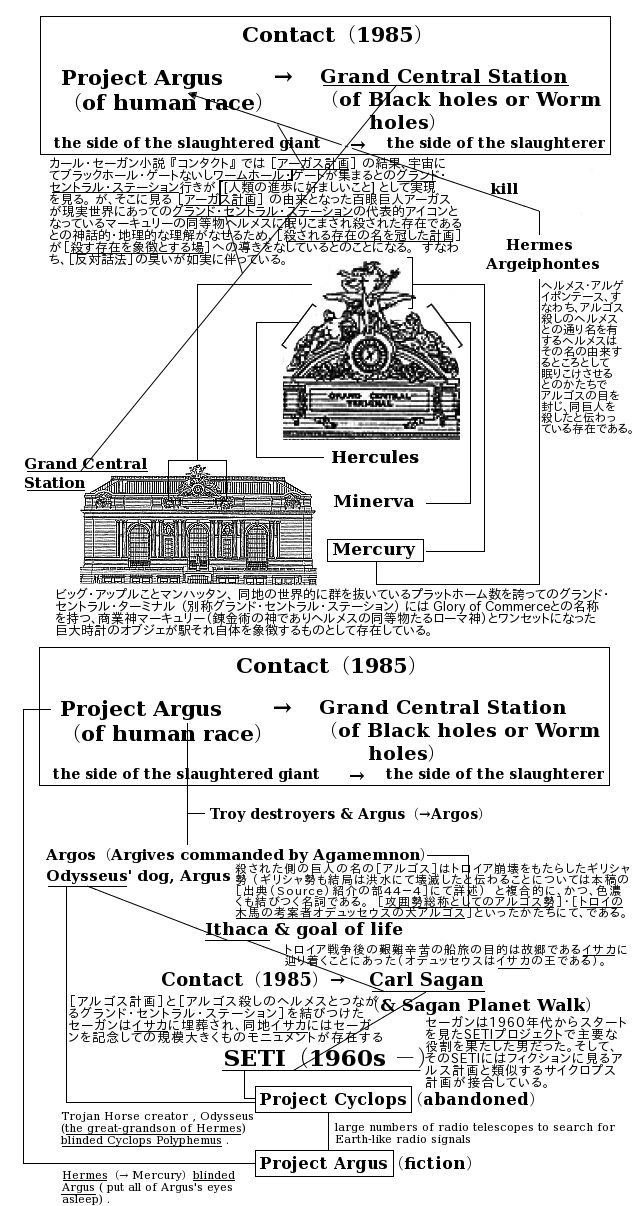

上の図はオデュッセイア(ユリシーズ) ――本稿にて何度も何度もトロイアを滅した木製の馬の考案者としての特質につき言及してきたとの伝承上、極めて有名な謀将―― らの一行が

[ヘラクレスの柱](ジブラルタル海峡同等物/出典(Source)紹介の部90にて解説しているようにヘラクレスがゲーリュオンを結果的に殺した第10番目の冒険にて打ち立てている二本の柱は地中海と大西洋の境をなす海峡、ジブラルタル海峡の比喩的象徴物ともなる)

を越えた段階でワールウィンド(旋風)に巻き込まれて櫂船沈没・乗員全員溺死のプロセスを経て地獄行きを強いられるとの粗筋が地獄篇第26歌(CantoXXVI)にて具現化を見ていること、その意味性を視覚的に訴求するために付したとのものとなる(:オデュッセウスことユリシーズらがヘラクレスの柱を越えて旋風に巻き込まれて落ち込んだ地獄の階層は第8階層(詐害者の地獄)だが、そのすぐ真下に地獄の最下層、[裏切り者の地獄]たる第9階層が控えているというのが『地獄篇』の作品設定である)。

(出典(Source)紹介の部90(11)はここまでとする)

ここまでをもってして

[ダンテは地獄の最下層(第9層の[裏切り者達の地獄たるコキュートス])に至る前に地獄の第8階層でトロイアを木製の馬の計略で滅ぼしたオデュッセウス(ユリシーズ)らの霊と際会し、その折、オデュッセウス(ユリシーズ)らの霊によって語られたところでは、(ギリシャ伝承が翻案されるとのかたちで)

「(オデュッセウスら)船旅の一行はトロイアを滅ぼした後の航海の途上、ヘラクレスの柱 ―ヘラクレスが第10の功業にてゲーリュオーンの島に行く前に打ち立てたもので地中海と大西洋を分かつジブラルタル海峡の象徴物でもある― を超えた後、旋風(つむじかぜ)に巻き込まれてオデュッセウスを含めて全員死亡し、そのまま、トロイアを謀略で滅ぼしたとの罪過がゆえに地獄行きを強いられることになった」

とのことであった]

との古典字面に記されていることから述べられること、

[[ホメロス『オデュッセイア』とヘラクレス12功業との関係性]とのことで述べれば、ダンテ『地獄篇』にあっても『オデュッセイア』主人公オデュッセウスが[ヘラクレス10番目の功業(三面のゲーリュオーン登場の功業)]にて打ち建てられたと伝わるヘラクレスの柱を越えた段階で地獄行きを強いられ、その行き先が地獄下層8圏(マーレボルジェと呼称される地獄)の一部をなす[謀略者の地獄]であると描写されているとのことがある。すなわち、ホメロス叙事詩『オデュッセイア』主人公オデュッセウス(トロイを木製の馬の奸計で滅ぼした謀将)らは[ヘラクレスが三面のゲーリュオンを討伐することになった第10功業にて打ち建てられたヘラクレスの柱]を越えた段階で[ダンテらがヘラクレス第10功業にて討伐されたゲーリュオンの背におぶわれて降下した先たる地獄の第8圏]に落とされたことになる]

とのことを指し示した(:便宜的にギリシャ文字小文字で[η(エータ)の部]と分類付けてのことと同義同文なることが古典にて見受けられる記述それのみから当然に導出できるとのことを示した。それにつきゲーリュオーンが地獄第8圏への降下と関わっているとのことについては(現況、[5-b]の段にての記述をなしているわけだが)[1]の段にて示したことである)。

直上、古典よりの原文引用にて文献的事実の問題について摘示したことについて強調したきことらがある(のでそれらについてここにて筆を割く)。

第一に強調したきことは次のことである。

「『地獄篇』最下層、[裏切りの地獄](第九圏)の一つ前の階層の[詐害なした者の地獄](第八圏)、計にして10の[マーレボルジェ] ――(日本語では悪の嚢といったかたちで呼称されることが多い/「嚢」との和訳通用化表現に認められる字句充ては背嚢[はいのう]との言葉が示すように「嚢=袋ごとの分別」といったニュアンスで業深き諸種の悪人らがまとめられているとのニュアンスである)―― に分割されての[「第8の」マーレボルジェ(悪の嚢「ふくろ」)]では

[ヘラクレス10功業に登場のヘラクレスの柱(著名なジブラルタル海峡仮託物でヘラクレスがゲーリュオーンの牛の確保の功業を成し遂げる過程で道中、海峡を割って建立したとされる伝説的モニュメント)]

がオデュッセウス一行にとってのまさしくもの[冥土への分水嶺]となっているとの式で目立つように描かれているとのことがある ――(ダンテらはマーレボルジェ(地獄第8階層)に[ヘラクレス第10功業]登場のゲーリュオーンの背におぶわれて降下したと描写されるわけだが(出典(Source)紹介の部90)、そうもして降下したマーレボルジェの踏破過程で(ゲーリュオーンが討伐されることになった)[ヘラクレス第10功業]登場のヘラクレスの柱を越えた段階で地獄行き(の中のマーレボルジェ一領域行き)を強いられたオデュッセウスらと際会していると描写されるわけである)―― 。

そして、そうもした[10番目の功業にて登場の柱とオデュッセウスらの地獄行き]についての叙述がなされてからさして間を経ずに『地獄篇』では[11番目の功業にて登場の巨人アンタイオス]の助力でダンテらが地獄降下をなしているとの描写がなされている。

以上のことと

[地獄篇地獄最下層に控えているサタン(ルチフェロ)にヘラクレス第12功業登場のケルベロス類似の要素が見出せる]

といったことらを複合顧慮することで「一層」、ヘラクレス12功業と『地獄篇』の結節点が観念されるとのことがある(10番目の功業にての象徴物が登場を見た後、11番目の功業にての怪物によって地獄最下層降下を見ているとのことがあるがゆえに、である)」

第二に強調したきことは次のことである。

「オデュッセウスはトロイアに引導を渡した[木製の馬]の考案者であるが、同オデュッセウスが引導を渡したトロイアとの兼ね合いでは既に指摘してきたように

[[トロイア崩壊にまつわる古典(ホメロス『オデュッセイア』/ヴェルギリウス『アエネイウス』)との関係性]および[トロイア崩壊のプロセス(オデュッセウスがギリシャ諸侯らに提案しての誓約が悲劇的相乗作用を呈したとの旨が描かれる「黄金の林檎とヘレンを巡るやりとり」)との関係性]]

から「も」『地獄篇』とヘラクレス12功業の結びつきが観念されるとのこともまたある(黄金の林檎・ヘレン・ペルセポネといったことがそこにて摘示可能な媒質であること、先立っての段にて指摘してきた)。

といったことに加えてのこととして、『地獄篇』それ自体に[トロイア崩壊の物語]にての重要人物(木製の馬の考案者オデュッセウス)の最期が「別個に」ヘラクレス功業と結びつけられるように描かれているのであるから[トロイアとの絡みでの『地獄篇』にあってのヘラクレス功業との結びつき]が(相互関連性が強まってのところとして)よりもってして観念されることになる」

第三に強調したきことは、(その点についての遺漏なくもの理解にはここでの話を包摂する補説3に先行する補説2の内容の把握が必須となるところなのだが)、次のこととなる。

「本稿にての先の段で入念に指し示さんとしてきたところとして、

[[対数螺旋構造](いわゆる渦巻き螺旋構造)と[黄金の林檎]の双方に関わるところの象徴体系・事物らがどういうわけなのか[ブラックホール生成挙動と結びつくとされる実験]と多重的に接合している]

とのことが指摘できるようになってもいる。

他面、『地獄篇』ではその最下層、人類の裏切り者らの地獄にて罪人らを永劫に粉砕し続けている存在として登場を見ているルシファーの領域に今日的な視点で語られるところのブラックホールと類似の特性が具現化を見ているとのことがある(出典(Source)紹介の部55から出典(Source)紹介の部55(3)/重力の中心にて時が止まったような状況に陥っての永劫の粉砕劇が繰り広げられる)。 といったルシファーの領域、「三面の」悪魔の王の領域がヘラクレス12功業の最後の「三面の」ケルベロスの捕縛の部と対応するようにどういうわけなのか多重的に「できあがっている」とのことを指し示すのに注力してきたのが本稿のここまでの流れとなるわけであるが、さて、直前言及のこと、

[[対数螺旋構造](いわゆる渦巻き螺旋構造)と[黄金の林檎]の双方に関わるところの象徴体系・事物らがどういうわけなのか[ブラックホール生成挙動と結びつくとされる実験]と多重的に接合している]

とのこととの絡みでは同じくものことがここにてヘラクレスとの絡みで問題視しているダンテ『地獄篇』にもあてはまりそうなところがある。

次の順序にて述べられるようなところとして、である。

⇒[オデュッセウスは黄金の林檎(ヘラクレス11功業の目標物でもある伝説上の果実)が原因ではじまったトロイア戦争、その開戦につながった誓約の考案者であり、またもってして、同じくものトロイア戦争に木製の馬で引導を渡した存在である]

⇒[黄金の林檎を巡る縁(えにし)に結末を付けたのがオデュッセウスであるとも表せられるわけだが、の後、トロイアからの帰途にて同オデュッセウスが(対数螺旋構造たる)[渦巻き]の怪物カリュブディスに呑まれるというのがギリシャ古典『オデュッセイア』の粗筋となる(出典(Source)紹介の部46)。それをダンテは『地獄篇』にて渦巻きの怪物カリュブディスに代えて[旋風](つむじかぜ)をオデュッセウスらを転覆なさしめたものへと切り替えている。そして、その旋風からしてカリュブディスと同様、[対数螺旋構造]と結びつくとのことがある(先だって挙げもしている図では英文Wikipedia[Waterspout]項目に掲載されている[典型的渦巻き構造]を呈する[水上竜巻]Waterspoutの写真をも併せて挙げているが、といったものがオデュッセウスに引導を渡したと『地獄篇』には表記されているのだと解されるところとして、水上竜巻waterspoutは英語圏では旋風に相当するwhirlwindの強力なる部類に内包されるとされるものである ―― Whirlwinds are subdivided into two main types, the great ( or major ) whirlwinds and the lesser (or minor) whirlwinds. The first category includes tornadoes, waterspouts, and landspouts.

「ワールウィンドは二つの主たるタイプに副分類され、強度ワールウィンズと低度ワールウィンズがそれに該当する。前者のカテゴリーにては竜巻・水上竜巻・陸上竜巻がそれに内包される」との(現行にての)英文Wikipedia[Whirlwind]項目にての記載内容に関わるところの話となる―― )]

⇒

[以上は[黄金の林檎を巡る縁(えにし)にてはじまった戦争]に結末をつけた男が対数螺旋構造を呈するもの(カリュブディスにとって代わっての旋風)がゆえに地獄行きを強いられることになった、ルシファー幽閉領域、今日的な観点で見たブラックホール類似の特性を呈するルシファー幽閉の領域を描いているとの『地獄篇』にてのそのルシファー領域の近傍の領域 ―第8圏マーレボルジェ― との地獄行きを強いられることになったとの物言いがなせるとのことを意味しもする]。

話が冗長にもなっているが、上のようなかたちで

[[対数螺旋構造](いわゆる渦巻き螺旋構造)と[黄金の林檎]の双方に関わるところの象徴体系・事物らがどういうわけなのか[ブラックホール生成挙動と結びつくとされる実験]と多重的に接合している]

との本稿にての(紙幅にしてかなり厚くものところとしての)先立っての段、補説2の部でなしていた話が『地獄篇』にも接合することになる]

なすべきはそういった多重的結びつき関係が観念できるとのことが[偶然の一致]なのか、あるいは、[恣意の賜物]なのか、といったことを切り分けられるだけの典拠をきちんと呈示しきることであると筆者は当然に考えている。

ここまでにて

[神話にて[黄金の林檎を巡る女神達の美人投票]に賄賂の具として用いられた絶世の美女ヘレン、彼女ヘレンは成人して人妻となる前、少女のみぎり「にも」(後にトロイアの王子パリスに連れて行かれてトロイア戦争の元凶となる前に)特定の者達に妻とすべくも誘拐されている](:便宜的にギリシャ文字小文字で[α(アルファ)の部]とする)

⇒

[少女のみぎりの折のヘレンを略取したのは[アテナ王テセウスとその相棒のペイリトオス]である(アテナ王テセウスとその相棒のペイリトオスは絶世の美女ヘレンをテセウスの妻とすべくも略取した)](:便宜的にギリシャ文字小文字で[β(ベータ)の部]とする)

⇒

[テセウスとその相棒のペイリトオスはヘレンを妻とすべくも略取した(そして彼女が成長するまでテセウス母アイトラーの元に留め置いた)と伝わっているが、後、今度は[テセウスのヘレン略取]に付き合ったペイリトオスの方がヘレンに釣り合いもする自身の妻を得るべくテセウスと共に[ペルセポネ](ゼウスの娘で冥界の女王)を略取するための冥界下りを二人で敢行したと伝わっている](:便宜的にギリシャ文字小文字で[γ(ガンマ)の部]とする)

⇒

[テセウスとペイリトオスはヘレン対価とすべくも神たるペルセポネを略取しようとしたとのその不敵な行為の罰を受ける格好で冥界の[忘却の椅子]に座り続けることを強いられることになったと伝わっている](:便宜的にギリシャ文字大文字で[δ(デルタ)の部]とする)

⇒

[冥界の囚われ人となったテセウスとペイリトオスに救いの手を差し伸べたのは[冥界下りの第12番目の功業]に挑んでいた折のヘラクレスであったと伝わっている](:便宜的にギリシャ文字小文字で[ε(エプシロン)の部]とする)

⇒

[(以上より「まずもって」述べられるところとして)

美女ヘレンは[トロイア崩壊の原因となりもしたパリスの略取対象](ヘレンは黄金の林檎を巡る女神らの美人投票の賄賂に用いられ、結果、略取の許可を得たパリスによって連れ去られトロイア戦争を引き起こした存在となる)であるのと同時に[テセウスとペイリトオスの「元」・略取対象]であった。

他面、冥界の女王ペルセポネもヘレンと秤量されるかたちでの[テセウスとペイリトオスの略取対象]となっている。

といった中、ヘレンおよびペルセポネを双方釣り合わせるように略取対象としたテセウスとペイリトオスがその狼藉のために冥界の忘れ椅子に座らされ続けることになっていたところをその冥界下りの第12功業 ―先述のようにケルベロス捕縛を主目的としての第12功業― でヘラクレスが救いだそうとしたと伝わっていることより、

[[黄金の林檎あらため絶世の美女ヘレンとの形態をとってのトロイア戦争の原因]と[ヘラクレス第12功業としての冥界下りの物語]の結節点]

が観念できることになり([テセウスとペイリトオスの略取対象としてのヘレンおよびペルセポネ]及び[ヘラクレス12番目の冒険の性質]から観念できることになり)、11功業に見る黄金の林檎それ自体とは「また別の側面」から、

[冥界下りのダンテ『地獄篇』←→(濃厚な被影響・影響の関係が存在)←→トロイア戦争関連文物にして冥界下りをモチーフにしているヴェルギリウス『アエネーイス』←→(濃厚な被影響・影響の関係が存在)←→トロイア戦争関連文物にして冥界下りをモチーフとしているホメロス『オデュッセイア』]

との(最前取り上げもしてきたところの)関係性が[冥界下りのヘラクレス12功業]との絡みでまたもってして想起されるとのことがある](:便宜的にギリシャ文字大文字で[ζ(ゼータ)の部]とする)

⇒

[また、[ホメロス『オデュッセイア』 ―トロイアを木製の馬で陥落させた者、そして、そもそも[絶世の美女ヘレンと黄金の林檎をやりとりしての取引]がトロイア戦争の原因となった盟約の発案者でもある武将オデュッセウスを主人公とする叙事詩― とヘラクレス12功業との関係性]とのことで述べれば、ダンテ『地獄篇』にあって「も」『オデュッセイア』主人公オデュッセウスが[ヘラクレス10番目の功業](三面のゲーリュオーン登場の功業)にて打ち建てられたと伝わるヘラクレスの柱を越えた段階で地獄行きを強いられ、その行き先が地獄下層8圏(マーレボルジェと呼称される地獄)の一部をなす[謀略者の地獄]であると描写されているとのことがある(そして、[謀略者の地獄]はダンテらが(先述の)ゲーリュオーンの背におぶわれて降下した先である悪意者の地獄の一画をなすところである)。 すなわち、ヴェルギリウス古典『アエネイウス』を介して『地獄篇』との被影響・影響が観念されるとのホメロス叙事詩『オデュッセイア』主人公オデュッセウスは[ヘラクレスが三面のゲーリュオンを討伐することになった第10功業にて打ち建てたヘラクレスの柱]を越えた段階で[ダンテらがヘラクレス第10功業にて討伐されたゲーリュオンの背におぶわれて降下した先たる地獄の第8圏]に落とされたとのことになる](:便宜的にギリシャ文字小文字で[η(エータ)の部]とする)

とのことらが順を追って述べられるとのことについての解説部を終える([5-b]と振っての段にまつわっての解説部を終える)。

[訴求の用に供するべくもの話として]

アルフレッド・テニスン( Alfred Tennyson )という英国文学史上、その名をよく知られた詩人がいる。

同テニスン、英国を代表する詩人「桂冠詩人」(王家より年金を受ける立ち位置にある当代随一と目されての詩人)に叙されているとの19世紀の人物となるのだが、彼テニスンは

[ダンテ『地獄篇』に見るユリシーズ(オデュッセウス)のありよう]

をして

「これこそが「野の獣畜と一線を画する」人間存在の[知]を求める人間存在の崇高で正しきありようだ」

と礼讃する『ユリシーズ』という詩 ―オデュッセウスのラテン語転じての英語呼称ユリシーズを題名に冠しての詩― を1833年に生み出している(そちら刊行は1842年ともされる)。

同じくものことについては英文ウィキペディアにあって[Ulysses (poem)]との長々とした一項が設けられているようなところとなりもするのだが、その解説のなされようを ―そのようなこととて我々を殺す欺瞞にも通ずるとの認識あってのこととし― 「まずもって」掻い摘まんで引く。

(直下、英文Wikipedia[Ulysses (poem)]項目にあっての現行記載内容よりの掻い摘まんでの引用をなすとして)

"Ulysses" is a poem in blank verse by the Victorian poet Alfred, Lord Tennyson (1809-1892), written in 1833 and published in 1842 in his well-received second volume of poetry.

[ . . . ]

Facing old age, mythical hero Ulysses describes his discontent and restlessness upon returning to his kingdom, Ithaca, after his far-ranging travels. Despite his reunion with his wife Penelope and son Telemachus, Ulysses yearns to explore again.

[ . . . ]

The character of Ulysses (in Greek, Odysseus) has been explored widely in literature. The adventures of Odysseus were first recorded in Homer's Iliad and Odyssey (c. 800-700 BC), and Tennyson draws on Homer's narrative in the poem. Most critics, however, find that Tennyson's Ulysses recalls Dante's Ulisse in his Inferno (c. 1320). In Dante's re-telling, Ulisse is condemned to hell among the false counsellors, both for his pursuit of knowledge beyond human bounds and for his adventures in disregard of his family.

For much of this poem's history, readers viewed Ulysses as resolute and heroic, admiring him for his determination "To strive, to seek, to find, and not to yield". The view that Tennyson intended a heroic character is supported by his statements about the poem, and by the events in his life-the death of his closest friend-that prompted him to write it.

(訳として)

「『ユリシーズ』はヴィクトリア朝期詩人アルフレッド・テニスン卿(1809-1892)の手になる1833年に書かれ、そして、1842年によく知られたテニスン詩集第二集に組み込まれ刊行されたとの無韻詩(注:ブランクバース/韻律を伴う中で押韻は持たないとの詩)である。 (詩の筋立てとしては)[老境に達し、伝説上の英雄ユリシーズ(オデュッセウス)は長い旅をなして戻った彼の王国イタカでの(日常への)不同意・不満足感を表明する。彼の妻ペネロペおよび息子テレマコスとの(望ましき)再開にも関わらずユリシーズは再度の冒険を切望することになる]とのものとなる。・・・(中略)・・・ユリシーズ(ギリシャ名オデュッセウス)の性格描写は(テニスンに限らず)広くも文学の世界で突き詰められてきた。最初のオデュッセウスの冒険はホメロスの『イリアス』および『オデュッセイア』(およそ紀元前800年から700年に成立)にて記録されており、そして、テニスンはそちらホメロスの叙事詩に拠っての描写をなしもしている。

しかしながら、大概の批評家筋はテニスン詩『ユリシーズ』が[ダンテが『地獄篇』(およそ1320年にて成立)で描いているウリッセ](ユリシーズの『地獄篇』内表記)を再現していると(当然のこととして)見ている。ダンテが(ギリシャ神話から)再構成なしているとの語りではウリッセは[人智を越えた知識の探訪]および[彼の家族を無視しての冒険]の罪過を罰せられるとのかたちで[生前にてあやまてる助言をなした(謀略で人をたばかった)との者達の地獄]に落とされている(注: In Dante's re-telling, Ulisse is condemned to hell among the false counsellors, both for his pursuit of knowledge beyond human bounds and for his adventures in disregard of his family.「ダンテが再構成なしているとの語りではウリッセは[人智を越えた知識の探訪]および[彼の家族を無視しての冒険]の罪過を責め苛まれるかたちで[生前にてあやまてる助言をなした(謀略で人をたばかった)との者達の地獄]に落とされている」との現行Wikipediaの記述は不適切(improper)なものであると判じられる。『地獄篇』ではオデュッセウス(ユリシーズ/ウリッセ)の罪はトロイア住民らを[ booby trap :ブービー・トラップ]で騙し討ち・皆殺しにしたことに帰せられており、属人的なせせこましい不品行が罰せられているわけではない ―ダンテに同行しているヴェルギリウス(Virgil)の語りにてもそのことが明示されている― )。

・・・(中略)・・・

このテニスン詩の歴年ありようにまつわってのこととして読み手らはユリシーズをして意志強固かつ英雄的な人物とみる、そして、テニスンが描くユリシーズの[励むこと、探求すること、見つけだすこと、そして、譲歩せざること]の価値観を称賛するというのが常である。テニスンがユリシーズをして英雄的な人格描写にて示さんとしたとのその視点はテニスン自身の詩に対する申しよう、そして、同詩を書くよう詩人に促す契機となった(とのことである)彼テニスンの現実世界での極々近しい友人の死という出来事によって支えられている(とのものとなっている)」

(訳を付しての引用部はここまでとしておく)

さて、本稿筆者は以上引用なしたような概説が広くもなされてのテニスンの詩の存在のことを国内にて流通しているダンテ訳本 ―河出文庫版ダンテ『神曲;天国篇』(平川祐弘東京大学名誉教授訳)― の訳者作品解説部の読解にてはじめて知った(:筆者もアルフレッド・テニスンの名ぐらいはなんとなくものうろ覚えで記憶していたのだが(そんな名前の文人がいたらしいな、程度である)、その作品内容にわざわざもって目を通すような文学嗜好の者などでもない中で複数検討してきたダンテ訳本の特定バージョンの読解にて[アルフレッド・テニスンのダンテのユリシーズのことを題材にしての詩]の存在のことを筆者ははじめて知るところとなった)。

そちら筆者にテニスンのことを教えてくれた河出文庫版ダンテ『神曲;天国篇』(にあっての訳者平川祐弘東京大学教授による解説部)の内容も直下、引用なしておくこととする ――(同解説部、テニスンのここで問題としている詩の中身もきっちりと挙げられているものとなりもし、以下にてはその日本語に訳されての内容(流石は人文系の学究が訳しあげたとの筋目のものだけあって見事に日本語に調和するかたちで訳されているとのその内容)の一部とテニスン詩に対する同じくもの訳者の解説の一部を引いておくこととする)―― 。

(直下、ダンテ『神曲;天国篇』(河出文庫版/初出2009年)にあっての訳者(平川祐弘東京大学教授)による神曲全体の解説部 ―『ダンテと『神曲』の世界』と題されての部― の中にあってのテニスン詩の紹介および書評の部となるp.491からp.494よりの掻い摘まんでの引用をなすとして)

(以下はテニスンの詩『ユリシーズ』本体が和訳されているところよりの引用である)

一向の世のためにもならぬ話だが

この痩せこけた巌(いわ)のあいだ、この静かな爐(ろ)のほとり

年老いた妻と結ばれた私は、他愛もない国王として、

未開の民に不平等な法律を施行する――

ためこみ、眠り、むさぼり喰らい、私のことすら知らぬ未開の民だ.

私は旅立たずにはいられない、私は人生の盃を余瀝(よれき)残さず飲み干そうと思う。

・・・(中略)・・・

私は頭角をあらわし、世人から名誉をもって遇せられた、

そしてはるかかなた風すさぶトロイアの雄叫ぶ平原の上で

私は私に匹敵する者どもと一戦をまじえる喜びを味わった。

私は私が出会ったすべてのものの一部なのだ、

とはいえあらゆる体験は、それを通して未知の世界がほのかに光る

門でしかない、その未知の世界の国境(くにざかい)は

私が進めば進むほどますますかなたへかなたへと消え失せてゆく。

・・・(中略)・・・

私に残された余命はもはやいくばくもないのだ。だがそれでもあの永遠の沈黙から

この一刻一刻は救われている、いやそれ以上のなにか、

新しいものをもたらすなにかが。三年かそこいらの歳月を

余命を惜しみ保身のうちに過ごすというのはいやしいことだ、

それにこの灰色の魂は、沈みゆく星のごとく、

人間思想の極限のかなたへ、

知識を求め、望み、憧れる。

・・・(中略)・・・

死は一切を閉ざす。だが終わりより前になにかが、

高貴な調べのなんらかの仕事が、まだなされるやもしれないのだ、

神々と競ったことのある人々に不似合でないなんらかの仕事が。

・・・(中略)・・・

大海は周囲で幾千もの声を発して呻(うめ)きとどろく。さあ行こう、わが友よ、

より新しい世界を求めるのに遅すぎることはありはせぬ。

船を押し出せ、そして整列して腰をおろし

潮騒ぐ航跡を櫂(かい)で叩け。目標は日が沈むかなたへ

進むことだ、西方の星々がみなすべて海へ没するかなたへ

私が死ぬまで進むことだ。

(以下略)

(これよりはダンテ『神曲;天国篇』(河出文庫版/初出2009年)の訳者の平川祐弘東京大学教授の解説の部に入っての記述として)

『神曲』地獄篇第二十六歌には、オデュセウスが大西洋を南下して進み、ついに海没するという彼の最後の航海を彼自身が語るすばらしい劇中詩が挿入されている。テニスンはダンテのこの詩を読み、彼もまたUlyssesという独白体の詩を書いて、そこにひとつの人生観を示した。ダンテはオデュセウスを結局は地獄の第八圏の圏谷(たに)の第八の濠(ほり)へ落としたが、テニスンはオデュセウスをあくことない真理探究の典型として理想化し、その心情に満腔(まんくう)の共感と同情を寄せたのである。

(以上、ダンテ『神曲;天国篇』(河出文庫版/初出2009年)p.491からp.494に掲載されているテニスンの『ユリシーズ』の訳者たる学究による手仕事か、との訳と訳者による書評よりの抜粋とした ―※― )

※1:ちなみにオンライン上より労せずに確認できるとのテニスンの詩にあっての(上にて引用なした邦訳版に対応する)原文にての表記は以下のところとなる。

It little profits that an idle king,

By this still hearth, among these barren crags,

Match'd with an aged wife, I mete and dole

Unequal laws unto a savage race,

That hoard, and sleep, and feed, and know not me.

I cannot rest from travel: I will drink

[ . . . ]

Myself not least, but honour'd of them all;

And drunk delight of battle with my peers,

Far on the ringing plains of windy Troy.

I am a part of all that I have met;

Yet all experience is an arch wherethro'

Gleams that untravell'd world, whose margin fades

For ever and for ever when I move.

[ . . . ]

Little remains: but every hour is saved

From that eternal silence, something more,

A bringer of new things; and vile it were

For some three suns to store and hoard myself,

And this gray spirit yearning in desire

To follow knowledge, like a sinking star,

Beyond the utmost bound of human thought.

[ . . . ]

Death closes all; but something ere the end,

Some work of noble note, may yet be done,

Not unbecoming men that strove with Gods.

[ . . . ]

The long day wanes: the slow moon climbs: the deep

Moans round with many voices. Come, my friends,

'Tis not too late to seek a newer world.

Push off, and sitting well in order smite

The sounding furrows; for my purpose holds

To sail beyond the sunset, and the baths

Of all the western stars, until I die.)

(※2:以上引用のテニスンの詩がダンテ『地獄篇』のそれといかに濃厚に関わっているかは下の再度の引用部の内容をご覧いたければ、自然(じねん)としてご理解いただけようとのものとなる。

(直下、 Charles Eliot Nortonという19世紀米国文豪の手になるダンテ『神曲:地獄篇』英訳版Inferno(オンライン上よりPDF版取得できるとのもの)に見受けられる[オデュッセウスとその一行がヘラクレスの柱を越えたところで海に飲まれて地獄行きすることになった部位]よりの「再度の」原文引用をなすとして)

CANTO XXVI

And the Leader, who saw me thus attent,said,“Within these fires are the spirits; each is swathed by that wherewith he is enkindled.”“My Master,” I replied, “by hearing thee am I more certain, but already I deemed that it was so, and already I wished to say to thee, Who is in that fire that cometh so divided at its top that it seems to rise from the pyre on which Eteocles was put with his brother?” He answered me, “There within are tormented Ulysses and Diomed, and thus together they go in punishment, as of old in wrath. And within their flame they groan for the ambush of the horse that made the gate, whence the gentle seed of the Romans issued forth.

[ . . . ]

Then moving its tip hither and thither, as it had been the tongue that would speak, it cast forth a voice, and said,

“When I departed from Circe, who had retained me more than a year there near to Gaeta, before Aeneas had so named it, neither fondness for my son, nor piety for my old father, nor the due love that should have made Penelope glad, could overcome within me the ardor that I had to gain experience of the world, and of the vices of men, and of their valor. But I put forth on the deep, open sea, with one vessel only, and with that little company by which I had not been deserted.

One shore and the other I saw as far as Spain, far as Morocco and the island of Sardinia, and the rest which that sea bathes round about. I and my companions were old and slow when we came to that narrow strait where Hercules set up his bounds, to the end that man may not put out beyond. On the right hand I left Seville, on the other already I had left Ceuta.

‘O brothers,’ said I, ‘who through a hundred thousand perils have reached the West, to this so little vigil of your senses that remains be ye unwilling to deny, the experience, following the sun, of the world that hath no people. Consider ye your origin; ye were not made to live as brutes, but for pursuit of virtue and of knowledge.’

With this little speech I made my companions so eager for the road that hardly afterwards could I have held them back. And turning our stern to the morning, with our oars we made wings for the mad flight, always gaining on the left hand side. The night saw now all the stars of the other pole, and ours so low that it rose not forth from the ocean floor. Five times rekindled and as many quenched was the light beneath the moon, since we had entered on the deep pass, when there appeared to us a mountain dim through the distance, and it appeared to me so high as I had not seen any. We rejoiced thereat, and soon it turned to lamentation, for from the strange land a whirlwind rose, and struck the fore part of the vessel. Three times it made her whirl with all the waters, the fourth it made her stern lift up, and the prow go down, as pleased Another, till the sea had closed over us.”

(補いもしながらの拙訳として)

「[第26歌]

師父たるヴェルギリウスは私(ダンテ)を見、

「これら炎に包まれているのは霊魂だ。それらはいずれもが自身(の芯)が焼かれているとの炎、その火勢に囲まれての似姿を呈しているのだ」

と言いもする。

「師よ。」

それに応えて、私(ダンテ)は

「貴方よりそうもお聞きしましたことでますます合点がいくようになりはしましたが、エテオクレが彼の兄弟と一緒くたにされ薪に供されているとの場所より上がっての地点に見えるところ、その上方より分かれてやって来ているとのその[炎としての霊魂]の中にいるのは一体、誰なのでしょうか」

と尋ね述べた。

師ヴェルギリウスが、に対して、言うところでは

「あちらにて責めさいなまれているのは[ユリシーズ]であり、あの者らは憤怒にまみれてのありし日そうであったようなかたちで罪過を罰する場へと歩んでいる。 あの者らは ―そこは[ローマ人の心優しき祖]がそちらより一歩踏み出すに至ったところとなるわけだが― 城壁に[入り口]を造り出すに至った馬(トロイアの木製の馬)に伏兵として潜んでいたとのやりようがゆえに火の中でああも喘ぎ苦しんでいるのだ (訳注:ダンテ案内役として『地獄篇』に登場を見ているヴェルギリウスの代表作は『アエネーイス』であるが、同作『アエネーイス』は[ローマ人の祖がトロイアの落ち武者・落人一行である]との作中設定を有しており ――本稿にての出典(Source)紹介の部45(に付しての補足の部)および出典(Source)紹介の部90(7)を包摂するところにて既述―― 、ここではそうしたヴェルギリウス古典に基づいての記載が(「オデュッセウスがローマ人の祖先の地の城壁に馬で入り口を作った」との式で)ダンテ同道者となっているヴェルギリウス発言としてなされている) 。

・・・(中略)・・・

しゃべらんとする舌のようにその炎の先端がここ向こうへと動き、[炎](訳注:炎に包まれての霊体としてのオデュッセウスのこと)が声を発して口をきくとのことをなした。

「一年以上ガエタ、そう、アイネイウスが名を与える前のその地にて我らを逗留なさしめていた[魔女キルケ] (訳注:叙事詩『オデュッセイア』に登場するオデュッセウスの船旅に関わった魔女) のところより発った折、我が子 (訳注:オデュッセウスの最愛の息子テレマコスのこと) や我が老父への哀憐の情、そして、ペネロペ (訳注:オデュッセウスの細君) を喜ばせていたはずであろう自然ジネンたる愛情でさえも男達の悪徳、剛勇武勇譚の種としての[世界にて経験を積まねばならぬという内なる情熱]を屈せさせしめることがなかった。

それゆえ我は深く広大なりし海に、船一つ、離散こそしはしなかったものの数僅少になっていたとの仲間とでもって漕ぎ出すことになった。

あちらの岸ではスペインを、こちらの岸ではモロッコを、とまみえることをなし、そして、サルディニア島および大洋が懐深くも水浴させているとの残りの島々をも見聞するとのことなしもした。

ヘラクレスが彼に由来する境界線 (訳注:ジブラルタル海峡の象徴物たるヘラクレスの柱のこと) を打ち立てた狭き海峡に達したとき、我とわが同僚らは老い、既に動作緩慢となっていた。

そこで右側にてはセビリアを後にし、反対側にてはセウタを後にすることとなった。

「おお、我が兄弟たちよ.」

我は言った。

「幾百千の苦難を越え、西の地へと辿り着きし者達、こここれに至り、[今や汝ら自身の[感覚の不寝番]であり続けることがほとんどない](訳注:生きて感覚を保っていられる期間が短い、[余生が短い]とのことの意であると解される)との汝らは(それであるからこそ)経験、人跡未踏の地、陽の向かう先へ先へと追って向かうとのその経験を否定しようとしない者らでもある。汝ら起源を考えてみよ。汝らは野にあっての獣らのようにその生をかたちづくられたとのものではなく、美と知識をば追い求める者達であろう」

この短き演説をもってして我は我自身も後ろへとはほとんど引き返しがたい、そういった按配での方向へと同僚ら熱情を駆り立てた。

そして、常に左の方向をとるようにし、オールを狂的飛行をなすがごとくの翼のように漕ぎ、もってして、船尾を朝の方向に向けた。[夜]は今や(地の)他の極の側のすべての星々に臨んでおり、我々の側、それはとても低いところにあり大海原から[夜]がのぼりくるとのことはない。

我々が奥まっての途に入って以来、遠方を臨んでおぼろげなる山、我が見たこともなかったぐらいに高くも見えたとの山が見えた折 月下、光が五度輝き、同じくもの回数で消滅を見た。我らはそれにて喜ばされたが、すぐにそれは嘆きへと転じもした。

というのも、奇妙なる陸地より、

[旋風](訳注:つむじかぜ.渦巻き状の風勢にて襲いかかってくるとの強風)

が巻き起こり、船の前面部を打ち付けたからである。海の水らとともに三度の旋風が船体を回転させ、他なる存在が喜んでいるように四度目のそれで船尾を持ち上げ船首を沈めさせ、そこで海が我々をその下へと覆い閉ざすことになった」

(19世紀文豪 Charles Eliot Nortonになされたダンテ『地獄篇』英訳版 ―オンライン上より誰でもダウンロードできるとのもの― に拙訳(込み:細々とした注記)を付しての「再度の」引用部はここまでとしておく)

さて、直上表記の如きテニスンの詩のためによくも知られているところの

[老境に達してなお知識を求めておのが生命としての輝きに殉じようとする人間存在の崇高さ]

と結びつけられているとのオデュッセウスありよう(さらに述べれば、ダンテ『地獄篇』にみとめられるオデュッセウスありよう)とのことを露骨に想起させることを自分達を支える精神のありようと鼓吹し、かつもってして、自分達こそが人間の科学の伝道師であるように鼓吹する一群の者達がいる。それがLHC実験関係者らである。

ここでは同じくものことにまつわってリサ・ランドール ――[加速器によるブラックホール生成可能性]に直結する理論の旗手として知られる立ち位置、そして、問題ある(衆をたばかるとの意味で問題ある)申しようをなしてきたとのやりようについて本稿従前の段にてその言行録を取り上げもしてきたとのカリスマ女流物理学者―― の手になる著作、

Knocking on Heaven’s Door『宇宙の扉をノックする』(NHK出版)

よりの引用をなしておくこととする。

(直下、リサ・ランドール著作、 Knocking on Heaven’s Doorの原著および訳書にての『宇宙の扉をノックする』(NHK出版)にての CHAPTER THREE LIVING IN A MATERIAL WORLD[第三章 物質世界に生きる]の章の記述内容を引用するとして)

Our universe is in many respects sublime. It prompts wonder but can be daunting ―even frightening― in its complexity. Nonetheless, the components fit together in marvelous ways. Art,science, and religion all aim to channel people’s curiosity and enlighten us by pushing the frontiers of our understanding. They promise, in their different ways, to help transcend the narrow confines of individual experience and allow us to enter into―and comprehend―the realm of the sublime. (See Figure 11.)

[ . . . ]

[ FIGURE 11 ] Caspar David Friedrich’s Wanderer Above the Sea of Fog (1818), an iconic painting of the sublime ― a recurring theme in art and music.多くの点で、私たちの宇宙は崇高だ。その複雑さは好奇心を駆り立てはするが、無力感も抱かせるし、ことによっては恐怖さえも感じさせる。にもかかわらず、宇宙の構成要素は素晴らしくぴたりと絡みあっている。芸術、科学、宗教は、いずれも人々の好奇心を促して、理解の限界を広げさせ、それによって私たちを啓蒙することを目指している。いずれもそれぞれのやり方で、個人の経験の狭い領域を越えさせることを約束している。それがかなえられたとき、私たちは崇高なものの領域に踏み込む――そして理解する――ことができるのだ(図11を参照)。 …(中略)… [図11]ドイツの画家カスパー・ダーヴィド・フリードリヒの「雲海の上の旅人」は、崇高なものを象徴的に描いた作品だ。崇高さは、美術と音楽に繰り返し登場するテーマである

(ここまでをリサ・ランドール著作『ノッキング・オン・ヘブンズ・ドア』原著および訳書よりの引用の部とする ―※― )

(※表記のような記述がLHCの崇高なる営為と結びつけられているのがリサ・ランドールの Knocking on Heaven’s Door『宇宙の扉をノックする』(NHK出版)との著作である( Knocking on Heaven’s Door『宇宙の扉をノックする』(NHK出版)、同著にあってはその冒頭部、Introductionの部より September 10, 2008, marked the historic first trial run of the Large Hadron Collider (LHC). Although the name―Large Hadron Collider― is literal but uninspired, the same is not true for the science we expect it to achieve, which should prove spectacular.

(表記英文引用部に対する訳として)「2008年9月10日、ラージ・ハドロン・コライダー(LHC)が歴史的始動を見た.[ラージ・ハドロン・コライダー]との名称は有り体に言ってインスピレーションを何ら与えぬとの平凡なものだが、私たちがそれ(LHC)に[証明すべきととらえている壮大なる挙]を託しているとの意では[科学(の進歩)]にとり同じくものことは真実とはならない(LHCは際立ってのインスピレーションを与えるものである)」といった記述が目立ってなされている)

物理学者リサ・ランドール ―本稿出典(Source)紹介の部76(6)などにて先述しているようにLHCにおけるブラックホール生成可能性の認容に繋がった理論( RS Model )の提唱者― が

「[個人の限界]を切り拓くことを約束する、そして、[崇高]なる領域に人をいざないうる」

との[科学と通ずる芸術のありよう]について論ずるうえで紹介しているとの画家カスパー・ダーヴィド・フリードリヒの手になる絵画『雲海の上の旅人』。

このような世界で果たして科学が人間を崇高なる領域にいざなうのか。「重要なることを黙過し、偽善・欺瞞の奴隷であり続けている種族に明日などない」。そうもした問題を押しつけられた種族(我々人類)に[崇高さ]の問題との絡みで呈示のような絵画を「あたかも」本当に崇高なるものの「ように」呈示・演出するやりようがいかように悪質なのかはいくら訴求してもしたりないと筆者などは当然に判じている。

一事が万事ではないが、LHC実験に邁進している科学者(との立ち位置を与えられての者達)の一部、それも目立つところにいるような者達に関しては「遺憾ながら」以上のようなある種、宗教的ともとれる崇高さでもって自分達を美化・取り繕う傾向が強くもあると見立てるに至っている(:述べておくが、筆者はただの傍観者としてそのように述べているのではない。筆者は「彼ら」の国内セクションの中枢部、そして、次期国際加速器実験の主導セクションになりつつあるまさしくものその紐帯と法廷にて一審からして二年続いての不毛なやりとりをなしているとの者でもあるとの人間として「彼ら」の中の[性質悪き部類]によるそうした気風によくも通暁しているのである ――尚、海外にて[テニスン「的なる」知の探求の礼讃気風]のためであろう(それがなければ感傷主義もないへったくれもない傀儡クグツかもしれない)、「LHC批判者を分からず屋の狂人のようなものだ」と語気強くも宗教的苛烈さでもって感情的に指弾したLHC実験関与の[現代物理学「教」信者]の類のそれとしてはジョン・エリスという物理学者や[芸能人]あがりのタレント物理学者ブライアン・コックスなどの発言内容が目立つところとして前面に出ているが(本稿にあっての出典(Source)紹介の部17-2における米国法学者文書よりの引用部などを参照されたい)、といった類が殊更に全体的気風の代弁者として振る舞っている節がある―― )。

さて、ここで述べるが、テニスンが礼讃するダンテ『地獄篇』的なるユリシーズがどうなったかと述べれば、である。[渦巻く旋風]に呑まれて

[詐害者(悪意者)の地獄](詐欺師・盗賊の類などとあわせて自己欺瞞の徒・偽善の徒輩も罰せられているとの地獄)

であるマーレボルジェに落とされている。トロイアの木製の馬を用いて多くの人間を殺したがゆえの罪過を問われるとの式にて、である。

何が言いたいかは分かるか、と思う。そして、遺憾なのは、である。ここでの話が額面通りの[ただの印象論][ためにしての(そして、取り繕いつつも品性に欠けるところのあると見なされかれない)罵詈としての話]では済まされないところとして次のことらが確として摘示可能となっていることである。

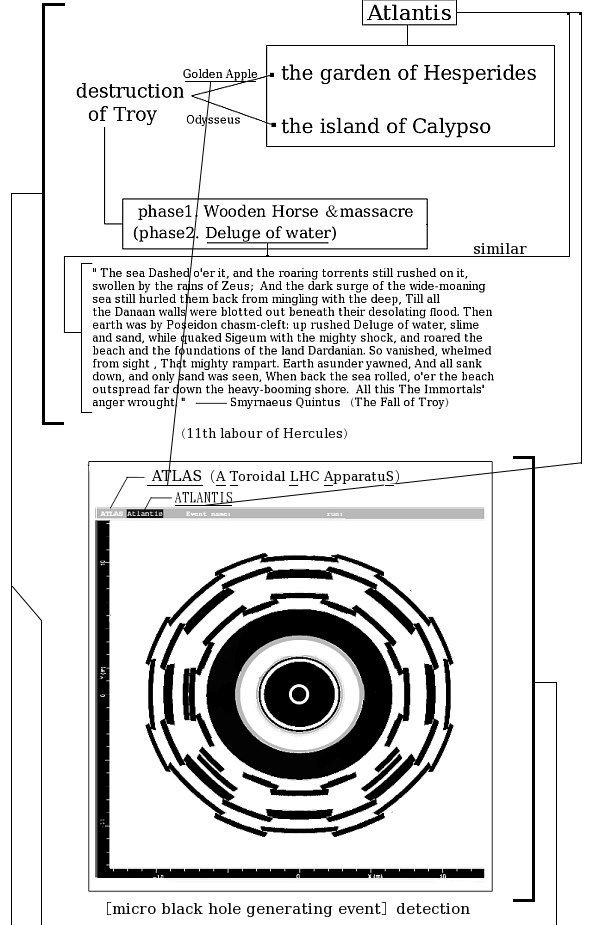

i.オデュッセウス(ユリシーズ)はトロイア城市に木製の馬で引導を渡した後、故国イタカへと順風満帆には辿り着けず長年にわたっての艱難辛苦の航海を強いられており、の中で、渦潮の怪物カリュブディスに呑まれて船旅の同道者(自己が君臨するイタカの分封の臣下でもあるとのギリシャ戦士ら)を全員失っている。そこに見るオデュッセウスら一行を呑み込んだとの渦潮の怪物Charybdis (ダンテ『地獄篇』では同じくも対数螺旋構造をとる旋風、Waterspoutの類に改変されているカリュブディス) の名を冠する[イヴェント・ジェネレーター]( Event Generator )なるソフトウェアでもって

[生成ブラックホール](安全で科学の進歩に資すると主張されてのブラックホール)

の構造を関係者らがシュミレートしようとしているのがLHC実験である。

ii.オデュッセウスは渦潮の怪物カリュブディスに呑まれた後、女神カリュプソの島オギューギア島に漂着したとされる。そして、同オギューギア島、アイザック・ニュートンやヨハネス・ケプラーなど今日の科学の恩人とされる歴史上の人物らも含めて

[アトランティス]

と定置されていたとのことが一部に知られる伝説上の地所である(単純化して述べれば、[カリュブディスによるオデュッセウスただ一人を除いての皆殺し](原因)→[アトランティスと定置される島へのオデュッセウス漂着](結果)ともなる)。

そして、アトランティスというのは、である。LHC実験でブラックホール生成イヴェントをも検知しうるとされている Event DisplayツールのATLANTIS ―ブラックホール生成イヴェントをそれにて捕捉しうるとされているLHC実験用のイヴェント・ディスプレイ・ウェア― に名前が流用されているとの伝説上の陸塊となる。

iii.またもってして書くが、オデュッセウス(ユリシーズ)は

[絶世の美女ヘレンと黄金の林檎を巡る取引]

がトロイア崩壊に繋がったとのその[盟約]の提唱者でもある(:先述のように[黄金の林檎を巡っての女神らの争い]の中でトロイア皇子パリスに[絶世の美女]が[黄金の林檎取得のための人のかたちをした賄賂]として呈示されるわけだが、その賄賂となった絶世の美女ヘレンについてはヘレン求婚者となっていたギリシャ諸侯の間で遺恨を遺さぬようにと「誰がヘレンの夫となろうと我々は彼およびヘレンの危難の折に手助けするとの誓いをたてる」とのオデュッセウスに由来する盟約が結ばれていたとのことがある(短期的にはそういう誓約ゆえに婚姻約定者が攻撃・殺傷されるのが防がれる)、それがために女神に赦されてのパリスのヘレン奪取の所業がギリシャ連合軍とパリスを王族として戴くトロイアの死命を賭しての戦争に発展した、などとの伝承上の[設定]が採用されている)。

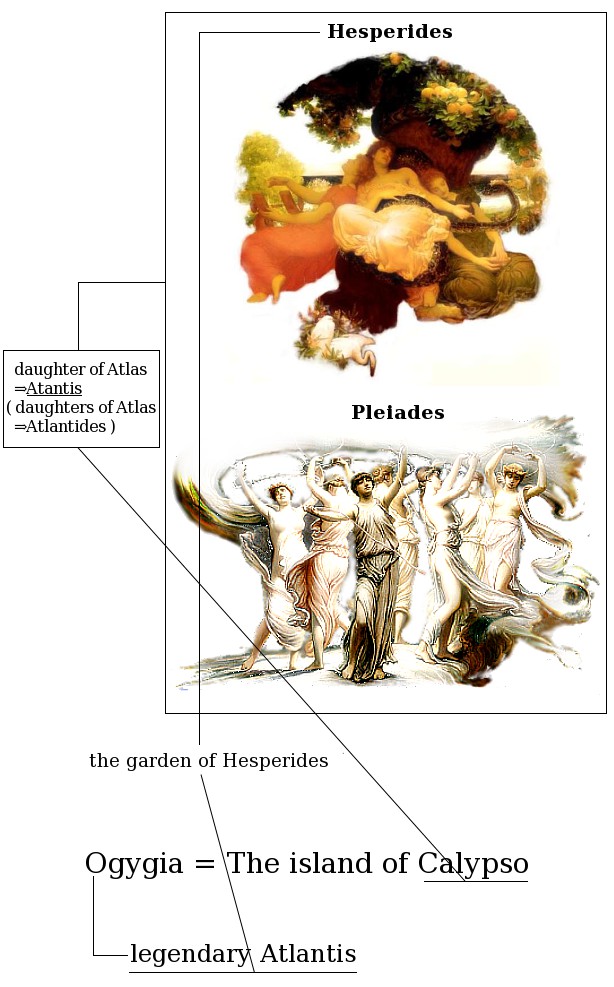

さて、ヘレンの対価となった黄金の林檎(トロイア崩壊の原因)は

[黄金の林檎の園]

にたわわに実るとされるが、そちら[黄金の林檎の果樹園]は巨人アトラスの娘らである[ヘスペリデスが管掌するヘスペリデスの果樹園]と同義同文のものとなり、ヘラクレスは彼の第11功業にてそちら[ヘスペリデスの果樹園]から黄金の林檎を取得すべくも巨人アトラス(ヘスペリデスらの父たる世界を支える巨人)に頼ったというのがギリシャ神話にみる筋立てである。そして、そこに見る[ヘスペリデスの果樹園](巨人アトラスの娘らの黄金の林檎が実っている果樹園)からして

[アトランティス]

と欧州一部識者に史的に結びつけられてきたとのことがある。そうもした背景から[巨人アトラス]の名前を冠する検出器ATLASでもってしてブラックホール生成を検知しうるとし、イヴェント・ディスプレイ・ツールATLANTISでブラックホール生成イヴェントをモニターしうる(直上にて言及)と銘打っているLHC実験のやりようが気がかりなところとしてある(ダンテ『地獄篇』ではルシファーに起因する災厄の領域が今日的な視点で見た場合のブラックホール類似のありようを呈しているとのことがあると問題視してきたわけだが、加えて述べれば、そこに見るルシファーがエデンの誘惑者たる蛇に比定されもすること、またもってして、[エデンの園]および[禁断の果実]が[ヘスペリデスの園]および[黄金の林檎]に通ずるといった歴史的背景があること「も」本稿では詳述している)。

iv.オデュッセウスの故地(故郷)はイタカ(イサケ、イタケとも)というギリシャの一地域となりもし、ホメロス叙事詩『オデュセイア』は武将オデュッセウスが故郷であるそのイタカを目指して艱難辛苦の旅路を経験するとの筋立てのものである。

そうもしたオデュッセウスの旅路およびオデュッセウスによってもたらされたトロイア崩壊の寓意が ―[イタカ]という地名それ自体のことも関わるところとして―

[米国科学界のオピニオン・リーダー]

とでも表される立ち位置にいたカール・セーガンという男の来歴、そして、同カール・セーガンが世に出しベストセラー記録小説『コンタクト』に「通底」するようになっている(と摘示できてしまう)とのことがある(:本稿にあっての補説2と銘打っての先だってのパートで膨大な文字数を割いて極めて多くの典拠を挙げながらも詳解なしてきたことを参照されたいものである ――例として同じくものパートではカール・セーガン小説『コンタクト』については[グランド・セントラル・ステーション]と表現されてのポイントにまつわって[オデュッセウス冒険にまつわる寓意]/[人類が百眼巨人アルゴスに仮託されながら屠殺者(現実世界のグランド・セントラル・ステーションにその彫像が据え置かれている[百眼巨人アルゴス殺しのヘルメス・マーキュリー)の元に導かれていくとの寓意]がいかに多重的に込められているのか、『コンタクト』という小説が他の問題となる著名作品と[オデュッセウスを苦しめた人面鳥身の怪物サイレン]および[ヘラクレス]とを通じていかように結びつけられているのかいったことを「カール・セーガンという男の一大モニュメントがオデュッセウス故地イタカから命名されてのニューヨークの[イタカ]という地に設けられている」といったこととあわせて解説している―― )。

同じくものこと、

[カール・セーガンという男の来歴、そして、同カール・セーガンが世に出しベストセラーを記録した小説『コンタクト』がオデュッセウス旅路およびトロイア崩壊の寓意と「通底」するようになっている]

とのことが何故もってして特段に問題となるのかと言えば、カール・セーガン『コンタクト』が[ブラッホール・ワームホールの[ゲート]としての人為生成]を主要テーマとする作品であり(:尚、本稿の先だっての段でも解説していることだが、カール・セーガン『コンタクト』では[意図と機序(作用原理)が共に不明なものであると描写されている外宇宙より送られてきた設計図に基づき開発されることになった装置]が作中、10回以上も[トロイアの木製の馬]と明言されて建造過程で小説内人物らに揶揄されもする、だが、結果的にそれ(使用してみてブラックホールないしワームホールを用いてのゲート装置であると判明したもの)が[仁慈溢れる異星文明からの贈り物]であったと判明したなどとの筋立てが採用されている ―背後背面の嗜虐的反対話法の特質についてまで把握すればお寒いかぎりなのだがとにかくも『コンタクト』はそういう作品となっている― )、 かつもってして、同作品が[通過可能なワームホール]との側面に絡んで[異常異様なる911の事件の発生の事前言及]と接続するようになっておりもし、また、同じくものことに関わるところで[黄金の林檎の寓意](またもやのそれである)とも接続するようになっていると指摘できるようになっているとのことがあるからである(詳しくは本稿にあっての補説2の内容を参照されたい)。

v.つい最前の段にても言及していることだが、

[[対数螺旋構造](いわゆる渦巻き螺旋構造)と[黄金の林檎]の双方に関わるところの象徴体系・事物らがどういうわけなのか[ブラックホール生成挙動と結びつくとされる実験]と「奇怪な式で」多重的に接合している]

とのことがある(ポイントは「奇怪な式で」そうもなっているとのことである.奇怪な式とは詰まるところ、自然なるかたちで現出しているありよう「ではない」、すなわち、恣意の賜物となるとのことを支持する特質となる)。

他面、オデュッセウス(黄金の林檎を巡っての諍(いさか)いがトロイア滅亡に通じることになったとの誓約の発案者)はホメロス原典では対数螺旋構造を呈する渦潮の怪物カリュブディスに呑まれており、ダンテ『地獄篇』にあってのホメロス原典改変のシナリオでは対数螺旋構造と結びつく旋風に襲われている。

以上のことらがすべて成り立っているとのその事実が示された折(本稿ではそれらが「実際に」成り立っているとのことを示さんとしてきた)、それをして[偶然の業]と思うだろうか。残念ではならないが、本稿では[偶然]であるとの見方が斥けられてしまうこと、代わって、すべては[執拗な恣意の賜物]であると判じられるとのことにまつわっての明快な論拠らをこれより「さらに」に「さらに」を加えて山ほど呈示していく(:そのことを間接的に強調するためにテニスンのことなぞを引き合いにしての意図しての訴求を(といったはものは「あてにならぬもの」と現物志向の筆者などが見立てている[過分に[プロファイリング]がかっての申しよう]となっているところながらも厭わずに)なしたのである)。

[訴求の用に供するべくもの話はここまでとしておく]