ダンテ『地獄篇』とミルトン『失楽園』に見る(「今日的観点で見た場合の」)ブラックホール近似物に関して何が問題になるのかについて ――『ギルガメシュ叙事詩』を引き合いにして純・記号論的に述べられもすること[1]

極めて微に入っての解説をなしていたとの直前頁の末尾では

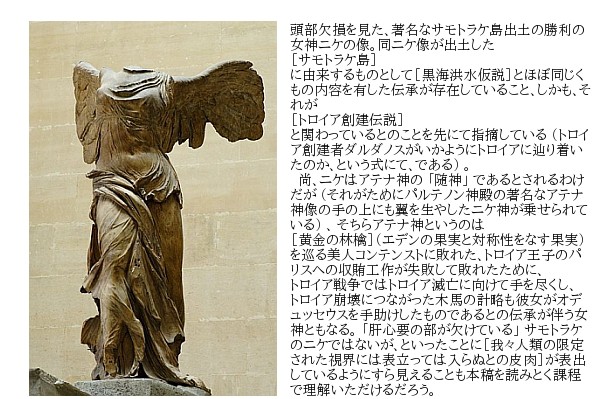

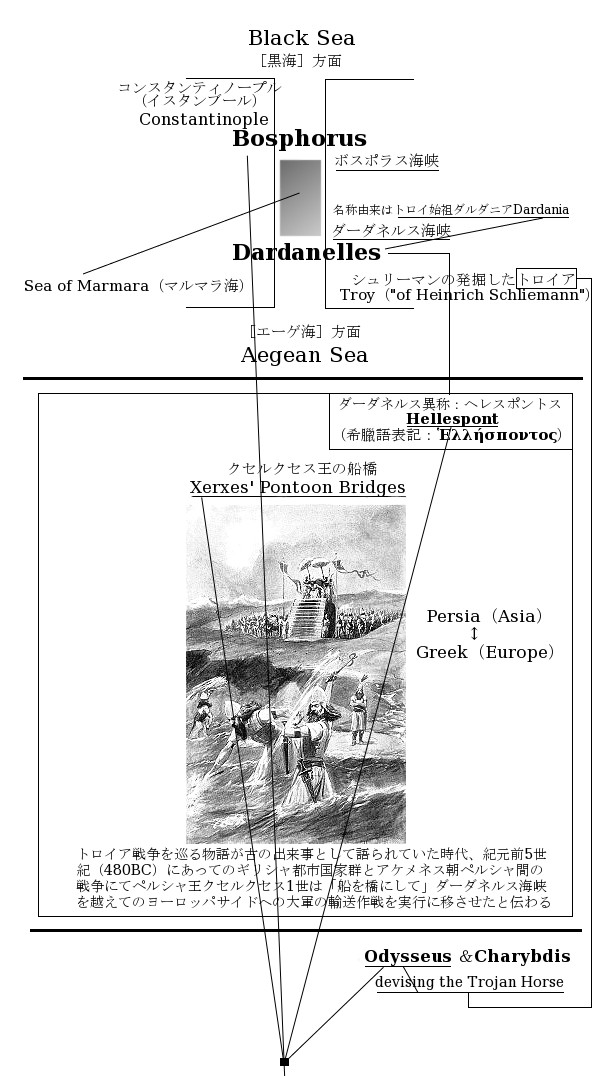

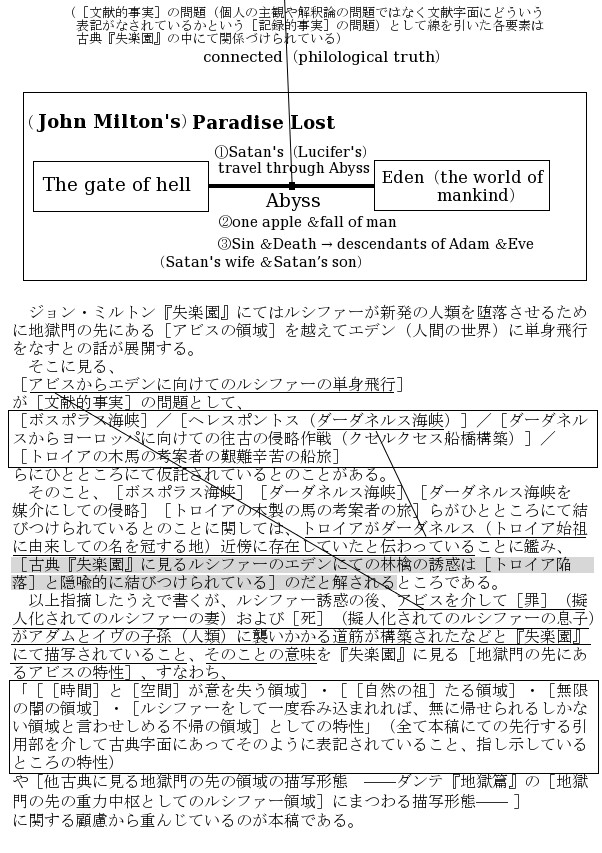

[古典『失楽園』(異様なる先覚性を帯びた箇所にてダンテ『神曲;地獄篇』と接続関係を呈しているとの旨、詳述してきたところの著名古典) にあっては(ダンテ『神曲;地獄篇』と接続する部にて)[トロイア崩壊の寓意]が[黒海洪水仮説][黒海洪水伝承]のことらを想起させるような式で隠喩的に込められていると解されるようになっているのだが、と同時に、同じくものことが[極めて問題となることら]と多重的に結節するとの判断がなせるようになっていもする([現代的観点で見た場合のブラックホールに近似するもの]の描写をなしている箇所にて[黄金の林檎]と[エデンの果実]のエピソードを結節させるようなやりように関わることともなる)。 そちら一事については『失楽園』著者たる17世紀文豪ジョン・ミルトンの情報把握 (古代逍遥学派の哲学者ストラトンの伝存するところの申しよう(先述)を通じてミルトン同時代人が聞き及ぶ[可能性]があったとも受け取れる[黒海洪水伝承]にまつわるミルトンの情報把握) の問題で済まされるようなことではない。 そのことを示すのが『ギルガメシュ叙事詩』である]

とのことを申し述べていた。

ここ本頁では上にて言及の『ギルガメシュ叙事詩』がいかようなものなのか、そして、同叙事詩が何故、問題となるのかの解説に入ることとする。

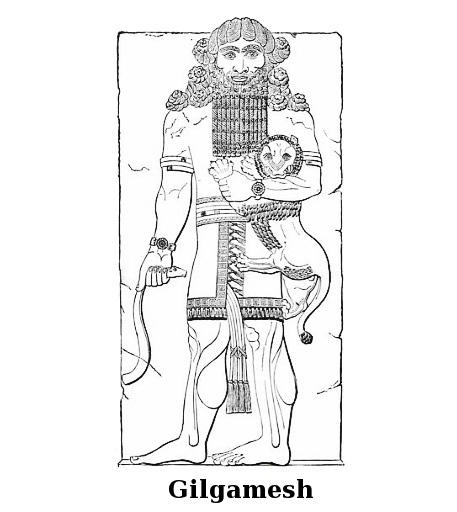

19世紀後半にてものされた著作にして Project Gutenbergのサイトにて図葉込みに全文入手できるとの著作、 The Chaldean Account of Genesis(『聖書・創世記に対するカルデア文明に依拠しての説明』とでも訳すべきタイトルの著作)に見るギルガメシュ似姿 ――正確には発掘されたレリーフに似姿描かれたギルガメシュを模写したもので( The Chaldean Account of Genesisの中では)Gilgameshとの名称ではなく、それ以前に用いられていたところのIzdubarとの名称が用いられている―― 。 これより問題視するのは上のように太古メソポタミア遺物に姿を彫られているギルガメシュと関わる洪水伝承が「奇怪にも」ミルトン『失楽園』内容とも相通じるところがある、そして、黄金の林檎に関わるヘラクレス第11功業と複合的に接合するようになっているとのことである。

そちら『ギルガメシュ叙事詩』(の細かき内容)を問題視する前にまずもって述べるが、

「通常の人間が物事らの間の因果関係を考える上で重視するのは[先後関係]である(べきであるはずである)」

たとえば、ここでの話との兼ね合いで述べれば、

「ジョン・ミルトンが特定洪水伝承を意識して『失楽園』をものしていたというのならば、ジョン・ミルトンが先立ってそちら特定洪水伝承の知識を入手できるだけの先後関係があって然るべきである」

ということ、「あれなくして、これなし」との関係性が観念されなければならないはずである(そう、[個人に対する自己が与り知らぬコントロールの問題](尋常一様ならざるコントロールでもいい)のようなものが介在して「いない」と観念すれば、である)。

以上、因果関係、あれなくしてこれなし、の問題につき触れたうえで、常識的観点で述べれば、

『ギルガメシュ叙事詩』→(同『ギルガメシュ叙事詩』内容をミルトンが(盲目の身ながらも聴覚を介して)直に耳聞目賭(じぶんもくと)し、その直接的影響を受ける)→ミルトン『失楽園』(にギルガメシュ叙事詩類似の内容が入れ込まれる)

との関係性は「成立しえない」と考えられるようになっている。

どういうことか、と述べれば、『ギルガメシュ叙事詩』というものは19世紀に初めて「再」発見のうえで解読されたもの、アッシリアの王(アッシュールバニパル王)の古代都市ニネヴェの遺跡の粘土碑文との形で19世紀になって「再」発見のうえで解読されたものであるとされる(がゆえに17世紀に生きたジョン・ミルトンはその内容を知っていないと自然に判じられる)からである。

その点、19世紀になってはじめて解読され、「聖書の洪水伝承との類似性から物議を醸した」ともされているのがギルガメシュ叙事詩というものなのだが、同叙事詩、次のような発見経緯を伴っているものである。

ここ出典(Source)紹介の部59にあっては

[『ギルガメシュ叙事詩』の発見経緯]

についての説明のなされようについて紹介することとする(『失楽園』著者ジョン・ミルトンが[『ギルガメシュ叙事詩』およびそこに見る筋立てが反映された類似物]の内容を参照できたとは考えられないとのことにまつわる解説に先立って『ギルガメシュ叙事詩』発見経緯について紹介することとする)。 については皮相なるところながら、オンライン上より即時即座に確認可能な英文ウィキペディア項目にての記載内容を(補いつつも)引くとのことをなしておきたい。

(直下、英文Wikipedia[ Epic of Gilgamesh ]項目にての現行にあっての記載内容を引くとして)

The Epic of Gilgamesh was discoverd by Hormuzd Rassam in 1853 and is widely known today.That first modern translation of the epic was published in the early 1870s by George Smith.

「ギルガメシュ叙事詩は1853年にホルムズ・ラムサンによって発見され、今日広くも知られるようになったものである。同叙事詩の近代にあっての最初の訳は1870年初頭にてジョージ・スミスにてなされたものである」

(引用部はここまでとする)

[付記として]

以上、ウィキペディアの記述を引いたうえで申し述べておくが、上の現行にあっての英文ウィキペディアの記述内容と矛盾するように「見えも」する情報を呈示している媒体が存在してもいる。

については、この身が検討したところの国内にて流通の『ギルガメシュ叙事詩』(岩波書店)、同著にて記載されている[ギルガメシュ叙事詩発見の経緯の解説部]にあっての日本の学究(月本昭男立教大教授)の申しようが問題となる。

その点、国内で流通している訳本たる『ギルガメシュ叙事詩』(岩波書店)p.283より原文引用すると、

「楔形文字で粘土版に記された『ギルガメシュ叙事詩』(以下『叙事詩』と略称)の一部がはじめに発見されたのは一八七二年のことであった。一九世紀半ばから、フランス人およびイギリス人の手によって古代アッシリアの諸遺跡が発掘されはじめ、一八五四年には、イギリス隊がニネヴェで、アッシリア王アッシュルバニパル(前六六八-六二七年)が建てた図書館を掘り当てた。断片を集めると二万枚以上の楔形文字で記された粘土板文書が出土し、その殆どが大英博物館に持ち込まれた。その十五年後、イギリスの若き研究者G・スミス( G.Smith )がニネヴェ出土の書版のなかに、旧約聖書の洪水物語に類似した作品を発見したのである。十二の書版からなる『ギルガメシュ叙事詩』の第一一の書版がそれであった。その後、『叙事詩』の他の部分も、同じアッシュルバニパル図書館出土文書のなかから次々に発見されていった」(引用部はここまでとする)

と記載されており、現況、[欧米圏で流布されている情報]と平仄合わぬように「見える」ことがそこにては表記されている。

すなわち直近引用部に見る

楔形文字で粘土版に記された『ギルガメシュ叙事詩』(以下『叙事詩』と略称)の一部がはじめに「発見」されたのは「一八七二年」のことであった。「一八五四年」には、イギリス隊がニネヴェで、アッシリア王アッシュルバニパル(前668-627年)が建てた図書館を掘り当てた。断片を集めると二万枚以上の楔形文字で記された粘土板文書が出土し、その殆どが大英博物館に持ち込まれ、その15年後、その中に旧約聖書の洪水伝承に類似の物語が含まれていることが判明した

との記述については一部の実事実係につき現行、英文Wikipediaに記載されていること ――「1853年」に発見された石版が(16年以上を経て)1870年代初頭に解読されたと記載されていること―― と齟齬を含むと「も」とれるものである(『実にもって細かきことを非本質的なるところで取り上げている』と受け取られるところか、とも当然に思うのだが、時期的先後関係を強くも重んじている人間として本稿の後の段にての内容にも影響するところにあってのそういう曖昧さは望ましくはないととらえている)。

その点、「1854年」にアッシュルバニパル王図書館発掘、ギルガメシュ碑文発見は「1872年」というのが国内解説本の書きよう、に対して、英文Wikipedia[ Epic of Gilgamesh ]では1853年にギルガメシュ叙事詩の未解読版発見、1870年代初頭に解読との書きようとなっており齟齬があるように「見える」ようにもなっている(アッシュルバニパル王の「発見」と碑文「発見」が1853年であり、アッシュルバニパル王の遺跡の「発掘」が進捗し、の中で、叙事詩の解読後にての同定が1872年であるとのことが過去の出来事の流れならば、さして矛盾はないのだが(ただし本当にそうなっているかは保証できない)、「見える」の問題として、とにかくも、そういうことがある)。

については、

THE EPIC OF GILGAMESH A NEW TRANSLATION(イギリスの老舗出版社ペンギン社より出されている Penguin Classics版、 Andrew R. Georgeというバビロニア学の権威との学者によって訳が付されているバージョン)

にての記載内容が英文Wikipediaの記述の方と一致しているとのことがある。そして、本稿では直下引くところのそちら欧米にてのそちら方面の専門家申しようを前提に立論を進めていくこととする。

(直下、 Penguin Classics版の THE EPIC OF GILGAMESH A NEW TRANSLATIONのIntroductionの部にての Gilgamesh and ancient Mesopotamian literatureと付されてのxxiiiよりの原文引用をなすとして)

The royal libraries of Nineveh were the first great find of cuneiform tablets to be discovered, in 1850 and 1853, and are the nucleus of the collection of clay tablets amassed in the British Museum. They are also the foundation stone upon which the discipline of Assyriology was built and for much research they remain the most important source of primary material. The first to find these tablets were the young Austen Henry

Layard and his assistant, an Assyrian Christian called Hormuzd Rassam, as they tunnelled in search of Assyrian sculpture through the remains of the 'Palace without Rival', a royal residence built by Sennacherib, Ashurbanipal's grandfather.Three years later Rassam returned on behalf of the British Museum and uncovered a second trove in Ashurbanipal's own North Palace. Rassam is something of an unsung hero in Assyriology. Much later, in 1879-82, his efforts provided the British Museum with tens of thousands of Babylonian tablets from such southern sites as Babylon and Sippar. Neither Layard nor Rassam was able to read the tablets they sent back from Assyria, but of the find he made in what he called the Chamber of Records Layard wrote, 'We cannot overrate their value.' His words remain true to this day, not least for the Gilgamesh epic. The huge importance of the royal libraries found at Nineveh by Layard and Rassam first became widely known in 1872 when, sorting through the Assyrian tablets in the British Museum, the brilliant George Smith came across what remains the most famous of Gilgamesh tablets, the best-preserved manuscript of the story of the Deluge.

(訳として)

「ニネヴェの王立図書館のそれは1850年から1853年にかけての楔型文字の粘土板の最初の発見例となっており、そして、大英博物館に蒐集・集積されることとなった粘土板群の核となっているものである。それらはアッシリア学(アッシリオロジー)分野がそのうえにて定立されたところの礎石であり、それら粘土版らはより進んでの調査のために最も重要な第一線の史料に留まり続けているとのものである。粘土板発見の発端は若きオースティン・ヘンリー・レイヤードと彼の助手でアッシリア東方教会の信徒であったホルムズ・ラムサン、彼らが

[敵う者無しの宮殿(パレス・ウィズアウト・ライバル)]

すなわち、アッシュールバニパル王の祖父にあたるセンナケリブ王によって造成されたその居住地の遺構を通じアッシリア建造物調査の掘削をなしたことに求められる。

その三年後、両者のうちのラムサンは大英博物館を代表して遺構に戻ってき、アッシュールバニパル王自身によって造成された北面の宮殿より第二の遺物を発掘発見した。ランサムはアッシリア学における[(世間にて)語られることなき英雄]のような存在になったのだ。それよりかなり後の1879年から1882年、彼ランサムの努力は大英博物館にバビロニア、シッパルのような南方の発掘地に由来する「数万点の」バビロン粘土版を提供することになった。レイヤードおよびランサムらは双方ともに彼らがアッシリアより後送したそれら碑文を読み解くことができなかったわけだが、彼が[記録区画]と呼んだところにて発見したものに対してレイヤードが書いていたところは「我々はそれらの値打ちを過剰評価することができない」とのものであった。そうもした彼の言葉は『ギルガメシュ叙事詩』を除外する限り今日に至るまで真たるものに留まっている。ニネヴェにてレイヤードとランサムによって発見された王立図書館のとてつもない重要性は1872年、大英博物館の整理作業の折、才気溢れるジョージ・スミスが極めて保存状況の良いギルガメシュ関連の[洪水伝承]関連の最も有名な粘土版にたまさか出会った折に広く知れ渡るようになった」

(訳を付しての引用部はここまでとしておく ―※― )

(※バビロニア学の権威とされる Andrew R. Georgeに由来する『ギルガメシュ叙事詩』の現代英訳版、その解説部にあっての申しようを引いてのここ引用部では[19世紀中葉になってニネヴェにて発見された粘土版の値打ちは1872年にギルガメシュ叙事詩が洪水伝承関連のものとして訳出されるまで発見者にすら控え目に表されていた]とのことが記述されている、すなわち、ギルガメシュ叙事詩の内容が(解読によって)知れ渡るようになったのは1872年以降であることが記述されている ――さらに一例を挙げれば、英国の大衆日刊紙ガーディアンのサイト( theguardian. com)の中の書評紹介ページ、タイトルに Fragments of majesty | Books | The Guardianと付されたページによると、 It wasn't until 1853 that the first fragments were discovered among the ruins of Nineveh, and the text wasn't deciphered and translated for several decades afterward.

(訳として)「ニネヴェの(王立図書館の)遺跡から碑文が発見されたのは1853年が初であり、そのテキストが解読・翻訳を見たのも数十年を経ての後のことである」と記されており、なんにせよ、「問題は、」今日われわれが確認できるギルガメシュ叙事詩の中身を確認できるようになったのは一八七〇年以降であるということである―― )。

(付記の部はここまでとする)

(出典(Source)紹介の部59はここまでとする)

さてもってして、

『ギルガメシュ叙事詩』(19世紀中葉以降に発掘されたとのもので1872年にその洪水伝承関連の内容が解読されるに至ったとされるもの)→(「直接的」影響を及ぼす)→ミルトン『失楽園』

との物言いは常識的話柄でなせるようなことではない (:[常識の通じぬところについての話]に関しては、である。日本のネット上などにて往々にして「目立つ」ようになっている一群の相応の人間ら ――大学院生の数学談義に[小学生並みの算数知識](慣性の法則の作用を知らずに天動説に固執する人間が地動説を一切容れないといった[思考の幅]、宗教勢力(カルト)の人間に宗教(カルト)教義と矛盾する方向を一切合財否定せんとする力学の中で許された[思考の幅]などとしてもいいが)でずかずかと入り込んで、わいわいがやがやと騒ぎ立て、適正解を求めようとの流れを台無しにしようといった筋目の相応の類らでもいい―― が[都市伝説]や[噂話]といったガラクタ(ノイズ)を「物事を変えられない(ようにする)方向にて」「有害にも」流布するといったかたちでそちら[常識の通じぬところの議論]を占拠占有せんとしている節「も」ある。 といった[常識の通じぬところについての話]にまつわる世間的事情というものを望見したうえで書くが、(「何かと鋏は使いよう」ともいった確信犯的なやりようとも通じるように見えるところでの)「悪貨は良貨を駆逐する」との式での相応の人間らによる情報の流通経路をノイズ撒布にて壟断しようとしているとのその挙とは一線を画するとの式、そう、[知的水準の高き大人向けの話柄で客観的にはきと指し示せる領域]、それでいて、[常識の通じぬところの領域]にこそ、我々人類にとって[向き合わねばならぬ重要事]が存するということを具体的客観的に示すのが本稿趣意となっており、ここでの微に入っての話も[そうした方向]に帆を向けるための一手順であること、汲んでいただきたいものである ――「ちなみに、」に留まってのこととして手前の観察しているところについて述べておくが、広くもの言論動態の問題としては[本稿を公開することにしたサイトの一つ]で従前より公開しているような筆者の別著書(調査に数ヶ月、執筆に三ヶ月をかけたとの『人類と操作』という著作/英国のデヴィッド・アイクという論客のことを「彼の主張は虚偽情報に立脚しているが、重要なところで真を穿っているように見受けられる」とのかたちで留保条件付けながらも高くも評価しすぎたことを反省するに至っているとの著作でもある)が商業出版されようとしていたとのその折あたりから馬鹿噺の類をそうしたものとしてわざとらしくネット上などに流布するとのやりようが国内では「一層加速している」ように見繕っている(2010年年初あたりから馬鹿噺の流布性向が一層拡大している節があると見繕っている)。 といった流れを脇目に申し述べておくが、筆者は客観的にはきと指し示すとのかたちで[常識の通じぬ領域]のことを問題視し、それを世の共通認識とする、[世の潮流としての共通認識]とすることこそが今最も必要なることであるはずであると強くも考えながら、本稿をものしている―― )。

直上の段にて言われようを引いたところの『ギルガメシュ叙事詩』、『失楽園』執筆のジョン・ミルトンの時代には未だ「再」発見がなされていなかった(それが発見されたのは19世紀である)との同『ギルガメシュ叙事詩』に関しては

[ウトナピシュティムという人物にまつわる洪水伝説]

がその断片の部にて含まれていることがよく知られている。

およそ下のような内容のものとして、である。

[ギルガメシュが不死を求めての旅に出た際に不死の秘密を知る、

[大洪水の選別者にして生き残り ―要するにシュメール・アッカド版のノア― のウトナピシュテム]

より[不死の秘密としての不死の霊薬としての薬草]の場所を聞き出す。

だが、その霊薬を入手したところでギルガメシュはそれを蛇に横取りされ、盛者必滅の理の下に生きざるをえぬ状況に追い込まれる(ただし、それは[限りあり命を全うすることの意義を達観しての道に至ることをも意味していた]などとも形容される)]

表記のことについては下の出典紹介部をご覧いただきたい。

ここ出典(Source)紹介の部60にあっては

[ギルガシュが大洪水の生き残りたるウトナピシュテムから不死の霊薬の在処を聞き出すも取得した霊薬を蛇に横取りされたとの粗筋が『ギルガメシュ叙事詩』に現出している]

とのことの典拠を紹介することとする(ジョン・ミルトンが『失楽園』執筆に際して『ギルガメシュ叙事詩』の類似物「すら」目にする機会がなかったと判じられる論拠はよりもって後の段にて詳述するとして、さしあたり、[『ギルガメシュ叙事詩』の洪水伝承と関わる下り]につき原典重視のソースよりの引用をなしておくこととする)。

(直下、『ギルガメシュ叙事詩』(岩波書店)p.135にてのギルガメシュ叙事詩を収めた碑文のうち、第11の書版と振られた出土碑文の内容の要約を扱った箇所(発掘碑文の和訳を書籍で提示しているとの学究が日本語で解説をなしているとの部)より原文引用をなすとして)

[ギルガメシュの懇望にまけて、ウトナピシュテムは自分が神々に列せられた経緯を語って聞かせる。神々が人間を滅ぼそうとして地上に洪水を送ったとき、知恵の神エアの指示により、彼は方舟を建造し、地上のすべてを粘土に帰した洪水からいのちあるものの種を救ったが、洪水を起こしたエンリル神はそれを知って怒った。しかし、最後は、エアに説得され、彼に神々のような不死を与えたのである、と。この後、ウトナピシュテムはギルガメシュに、七日間、寝ずにいる試練を課すが、ギルガメシュはこれに耐え得ない。ウトナピシュテムはギルガメシュを自分の町に送り返そうとする。ところが、同情あふれる妻の言葉があり、ウトナピシュティムはギルガメシュに「若返りの草」のありかを教える。この草を得たギルガメシュは勇躍歓喜して、ウルクに戻ろうとするが、途中、泉の水で身をきよめている間、その草は蛇に持ち去られてしまう]

(引用部はここまでとする)

旧約聖書『創世記』に見られる、

[[大洪水][ノアの方舟]にまつわるエピソード]

と際立っての類似性を呈しているとのことで(新約聖書のみならず先達のユダヤ教から受け継いだ旧約聖書をも重んじているとの)キリスト教が人々の思考の規定し続けてきた欧米圏で取り立てて物議を醸した上記のことと同様の内容を取り上げているとの他のギルガメシュ解説本(欧米権威筋( Andrew R. George )の手になる著作)よりの抜粋もなしておく。

(直下、 Penguin Classics版の THE EPIC OF GILGAMESH A NEW TRANSLATIONの Tablet XI. Immortality Denied(第11碑文要約、[拒否されし不死])の部よりの抜粋として)

Gilgamesh asks Uta-napishti how he gained eternal life, and hears how Utanapishti survived the Deluge and was given immortality by the gods as a result. Uta-napishti suggests Gilgamesh go without sleep for a week. Gilgamesh fails the test and realizes in despair that if he cannot beat Sleep he has no hope of conquering Death. Uta-napishti commands his ferryman to have Gilgamesh bathe and dress himself in more kingly garments, and to escort him back to Uruk. Uta-napishti's wife counsels him to give the departing hero the customary present for his journey. Uta-napishti tells Gilgamesh how, deep under the sea, a plant-like coral grows that has the property of rejuvenation. Gilgamesh dives to the sea-bed and retrieves it. He and Ur-shanabi leave for Uruk. Stopping at a welcoming pool, Gilgamesh bathes in its water, and a snake seizes on his inattention to steal the precious 'plant'. Knowing that he will never rediscover the exact spot where he dived, Gilgamesh realizes at last that all his labours have been in vain.

(拙訳として)

「ギルガメシュはウトナピシュテムに彼がいかようにして不死を得たのかを尋ね、(の中で)、彼ウトナピシュテムがどのように洪水を生き延び、そして、結果として神々に不死を与えられたのかを聞くこととなった。ウトナピシュテムは(肝要なるところの不死の秘訣を聞きたいというのならば、とのことで)ギルガメシュに睡眠を取らずに一週間を過ごすことを課した。ギルガメシュはこの試練を成し遂げることに失敗し、[眠りさえも克服できぬというのならば、死を克服する希望なぞおよそもちえまい]と失意のうちに悟ることになる。ウトナピシュテムは彼の元で働く船頭に指示し、ギルガメシュに入浴なさしめて(垢を落とさせ)王者の風格にさらにもって相応しき衣服をまとわせたうえでウルク(訳注:ギルガメシュが王者として君臨していた都市国家)に送り届けさせることとした。ウトナピシュテムの妻はウトナピシュテムに今まさに出立せんとしている英雄に旅立ちに際しての慣習上の贈答をなすように助言、ために、ウトナピシュテムはギルガメシュに海の奥深くに[若返りの性質を有する草木のような珊瑚]がいかにして生成を見ているかを伝える。ギルガシュは海底に向けて飛び込み、それを回収する。そのうえでギルガメシュとウルシャナビ(船頭)はウルクに向け出立する。道中、ギルガメシュは心地よさそうな水場を発見、その水につかることとした折、一匹の蛇が彼の意表を突くかたちでかけがえのない[草]を掠め取った。自身が素潜りした海底にあっての(不死の材が生ずる)正確な場を決して再度発見することができないとのことを悟り、ギルガメシュは結局、彼の努力が水泡に帰したことを悟る」

(訳を付しての引用部はここまでとしておく)

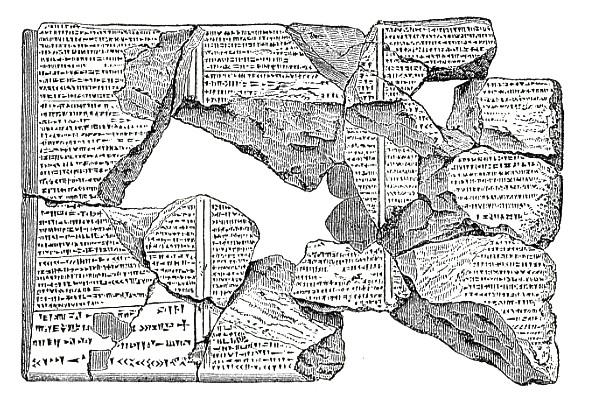

19世紀末に世に出た著作として Project Gutenbergサイトにあって全文公開を見ている CHALDEA FROM THE EARLIEST

TIMES TO THE RISE OF ASSYRIAとの著作(『カルデア:その初期からアッシリアに至るまで』とタイトル訳されもしよう ZÉNAÏDE A. RAGOZINという往時著述家の手になる著作)、そちらにて掲載の

[洪水伝承を扱った碑文の部 ――(よりもって具体的にはギルガメシュ叙事詩解読に貢献したことで知られる考古学者ジョージ・スミスの手になる著作 Chaldean

Genesis (1880)との他著作にて掲載されていたと紹介されての図の「転載」呈示図葉)―― ]

よりの抜粋。 そちら(19世紀末著作より図葉抜粋した)まさしくもの石版がcuneiform(楔形文字)にて[ノアの洪水に極めて似通った洪水伝承]が書かれているものであると解読されるに至ったため、古代メソポタミアの叙事詩のことが往時欧米にて一躍有名になったとの経緯がある。

(出典(Source)紹介の部60はここまでとする)

以上引用なしたのがギルガメシュ叙事詩にての

[ナンバー11が考古学関係者に振られての碑文](タブレット・イレブンと分類されての碑文)

にて主として扱われている内容だが、着目すべきは

「ギルガメシュが洪水伝承と結びつく存在(ウトナピシュテム)にその在り処を訊き出した不死の霊薬([若返りの草; plant of immortality]ないし[草のような格好を呈する若返りの珊瑚 coral of immortality])を蛇に奪われる」

との粗筋をそこにて見出せることである。

さて、顧みて、(ここまで問題視してきたミルトン『失楽園』がそれを主たるモチーフとしているとの)[エデンよりの追放]に関しては

[次のような表記]

「も」がなせるところとなっている。

「アダムとイヴらは蛇に[禁じられた知恵の樹の実]を食すように唆されてそれを実行したがゆえに神の永遠の楽園であったエデンより追放の憂き目を見た。

その追放の理由につき、神がアダムとイヴが知恵の木の実を食べた際に不死であれば神に近しき存在になってしまうがためそれを忌んでアダムらを罰したとの記述が聖書にみとめられるわけだが([本稿[出典(Source)紹介の部54]にもそこよりの抜粋なしたところの日本聖書協会『旧約聖書』創世記第3章22-24節よりの再度の原文抜粋として]:主なる神は言われた、「見よ、人はわれわれのひとりのようになり、善悪を知るものとなった。彼は手を伸べ、命の木からも取って食べ、永久に生きるかも知れない」。そこで主なる神は彼をエデンの園から追い出して、人が造られたその土を耕されせらた。神は人を追い出し、エデンの園の東に、ケルビムと、回る炎のつるぎを置いて、命の木の道を守らせた

(引用部はここまでとする))、 他面、アダムらはその放逐以前にはエデンの中央に植えられている[知恵の樹の実]以外のすべてを食してもいいと言われていた。

そこには当然に

[生命の樹の実]

も入っていると考えられるようになっている(同様に[日本聖書協会『旧約聖書』創世記第2章16節-17節よりの再度の原文抜粋として]:主なる神はその人に命じて言われた、「あなたは園のどの木からでも心のままに取って食べてよろしい。しかし善悪を知る木からは取って食べてはならない。それを取って食べると、きっと死ぬであろう

(引用部はここまでとする))。

以上の部にあっての聖書の論理構造につき触れるが、

[生命の木の実をすでに食していた存在が新たに知恵の樹まで食べたから不死と知性の両立を好ましく思わなかった神に追放された]→[アダムとイヴは蛇の誘惑にて不死を失った(結果的に蛇によって不死を奪われるかたちとなった)]

との関係式が導出されもするところである (:申し述べておくが、そういうものの見方をなすのは無論、筆者だけではない。たとえば、 Project

Gutenbergのサイトにて全文ダウンロード出来るとの19世紀著作、 Plant lore, legends, and lyrics(1884)、『植物にまつわる伝承伝説そして詩』とでも訳せよう著作、そこにての The Tree of lifeの節よりの一文を抜粋して呈示するが、 Adam was told he might

eat freely of every tree in the garden, excepting only the Tree of Knowledge;

we may, therefore, suppose that he would be sure to partake of the fruit

of the Tree of Life, which, from its prominent position “in the midst of

the garden,” would naturally attract his attention.

(訳として)「アダムは[知恵の樹]以外のエデンの園にてのすべての樹を自由に食してよいと言われていた。したがって、彼アダムはエデンの園の中枢にあり、また、自然に注意を引くとのものであった生命の樹の実を確実に食べていただろうとの想定も我々がなせるところなっている」(訳はここまでとする)といった見方が呈示されている。さらに世人の目につき易いとのところで述べれば、たとえば、英文Wikipedia[Immortality]項目にて現行、(そちらより引用なすところとして) Christian

theology holds that Adam and Eve lost physical immortality for themselves

and all their descendants in the Fall of Man, although this initial "imperishability

of the bodily frame of man" was "a preternatural condition".

(訳として)「人間にての肉体構造にあっての原初的不死性が[超自然的なるもの](ありうるものではないもの)であるとしても、キリスト教神学にてはアダムおよびイヴは彼ら自身およびその子孫らにての物理的不死性を[人間の堕落]にて失ったとの解釈がなされている」(引用部はここまでとする)との記載がみとめられるところとなっている。ちなみに聖書では楽園追放(失楽園)を見たアダムは[930歳]で没したとの「設定」になっている。日本聖書協会『旧約聖書』創世記第5章3-5節よりの原文抜粋するところとして、アダムは百三十歳になって、自分にかたどり、自分のかたちのような男の子を生み、その名をセツと名づけた。アダムがセツを生んで後、生きた年は八百年であって、ほかに男子と女子を生んだ。アダムの生きた年は合わせて九百三十歳であった。そして彼は死んだ」(引用部はここまでとする)と記載されているところとして、である)

上もてお分かりだろうが、旧約聖書の創世記のアダムとイヴの楽園喪失の物語 ――すなわち、ジョン・ミルトンが『失楽園』にてそこより材を取ったとの物語―― は

[蛇に騙されて[不死(を実現する生命の樹の恩恵)]を失いながら楽園追放された者たちの物語]

「とも」置き換えられるのである(:ただし、ユダヤ教・キリスト教の教義を多く踏襲しているイスラム教ではヤハウェによる楽園の追放は[知恵の樹の実]を食したことではなく、[生命の樹の実]を食したとのことに求められるようになっており(コーランにそのように記載されている)、ここでの置き換え式はイスラム教に関しては成り立たない ――イスラム教徒がエデンの樹をいかように見ているかについては英文Wikipedia[

Tree of life ]項目にての[Islam]の節にて(引用するところとして) The Tree of Immortality is the

tree of life motif as it appears in the Quran. It is also alluded to in

hadiths and tafsir. Unlike the biblical account, the Quran mentions only

one tree in Eden, also called the tree of immortality, which Allah specifically

forbade to Adam and Eve. Satan, disguised as a serpent, repeatedly told

Adam to eat from the tree, and eventually both Adam and Eve did so, thus

disobeying Allah. The hadiths also speak about other trees in heaven. However,

according to the Ahmadiyya movement in Islam, Quranic reference to the

tree is symbolic; eating of the forbidden tree signifies that Adam disobeyed

God.

と現行記載されているようなところからも容易に確認なせるようになっている―― )。

以上のよくも呈されている聖書の解釈論、[蛇に唆された楽園追放の過程で人間の祖が不死を失った]との解釈論が直近の

[ギルガメシュが蛇に不意をつかれて[不死を実現する霊薬]を失ったこと]

と記号論的に近しいものであることは論ずるまでもなかろう。

ここで振り返るが、

「ミルトン古典『失楽園』にあっての失楽園のプロセス(要するにエデンからの追放のプロセス)、そこに見る[罪]と[死]の浸潤形態が ――(出典(Source)紹介の部55から出典(Source)紹介の部55(2)を包摂する箇所にて詳しく述べているように―― 「どういうわけなのか」今日の視点で見てのブラックホール特性と通じるものを登場させながら[黒海洪水伝承][黄金の林檎にて滅したトロイアの崩壊]との接合性を観念させるものともなっていることを問題視してきた」

というのが本稿のここに至るまでのパートの内容である(出典(Source)紹介の部56から出典(Source)紹介の部58(4)を包摂する部位がその複雑な話の詳説部となっている)。

翻って、ギルガメシュ叙事詩にあっての直近紹介なしたところの、

[ギルガメシュが蛇に騙されて[不死を実現する植物]を失ったエピソード]

というものは、と同時に、

[洪水伝承の生き残り(選別者にして不死者のウトナピシュテム)にまつわるエピソード]

となっている(上にて抜粋の岩波書店より出されている『ギルガメシュ叙事詩』邦訳版の該当パート記述箇所を参照のこと)。

上のことから、(論理構造の問題として述べ)、

ミルトン『失楽園』 → (具備) → [(旧約聖書『創世記』に依拠しての)[サタン(エデンの蛇)の姦計による楽園追放の物語]にして[不死の喪失とも接合しうる物語]としての側面]/[死と罪の浸潤プロセスに関して[黒海洪水にも接合するところ(黒海洪水発生のポイント)の複合的言及をなしていると解されるパートを含む物語]としての側面 ―(同じくものところは黒海洪水伝承・黒海洪水仮説にてボスポラス海峡がゼロから構築されたことを想起させるようにボスポラス・ダーダネルス海峡にての通路貫通に言及しているとの側面でもある)― ]

『ギルガメシュ叙事詩』の問題となるパート → (具備) → [[蛇による[不死喪失]の物語]かつ[聖書『創世記』にみとめられるノアの洪水伝承関連の物語と際立っての類似性を呈する物語]としての側面]

との共通要素 ―(旧約聖書『創世記』にみとめられるところのものとしての)[蛇による不死の略取との筋立て]および[洪水伝承と関わるとの筋立て]との共通要素― がそこに存在していると見ることが出来るようになっているわけである(※)。

(※しかも[聖書の神]が人間が[知恵]と[不死]の両立を忌んでいる存在にして、後、人間に粛正としての洪水をお見舞いした存在となっている一方で、『ギルガメシュ叙事詩』の神(エンリルという名のシュメール・アッカド神話体系に見る往古の神)にもウトナピシュテム ―ギルガメシュ第十一碑文に登場してくる洪水の生き残り― に[不死]を付与することに反対した神であるとの[設定]が伴っており、かつ、シュメール・アッカド神話の同じくもの神(エンリルという多神教にあっての神の一柱)に関してはキリスト教の神が楽園追放された人間の子孫に洪水をお見舞いしたのと同様に人間に洪水をお見舞いしているとの[設定]「も」が存在しているとのことがある(ギルガメシュ伝承に見る神が[ウトナピシュテムに不死性を与えることに反対した神]であり、また、[洪水を引き起こした存在]であるとされることの典拠として:本稿にての先の段、出典(Source)紹介の部60の部にて引用なしたところ、『ギルガメシュ叙事詩』(岩波書店)p.135より再度の原文引用をなすと(以下、再度の引用部として)ギルガメシュの懇望にまけて、ウトナピシュテムは自分が神々に列せられた経緯を語って聞かせる。神々が人間を滅ぼそうとして地上に洪水を送ったとき、知恵の神エアの指示により、彼は方舟を建造し、地上のすべてを粘土に帰した洪水からいのちあるものの種を救ったが、洪水を起こしたエンリル神はそれを知って怒った。しかし、最後は、エアに説得され、彼に神々のような不死を与えたのである、と

(引用部はここまでとする)と第11の碑の内容要約が記載されているところである)

(以降の部に進む前に)先立って述べてきたことを整理するための図解部を ――多く繰り返しを含むところとながら―― 設けておく。

本稿では

[古のトロイア城市が滅びるそもそもの契機となったのは[黄金の林檎]であるといえる]

[[黄金の林檎を巡ってのパリスの審判]と[エデンの園の誘惑]の間には多重的接合性が存在する]

[ミルトン『失楽園』は[禁断の果実としての林檎]によるサタンの誘惑が描かれる作品である ――そして、誘惑の過程にして結果が[地獄]と[エデンの領域]を繋ぐ[深淵;アビス(ブラックホール近似の描写が複合的になされているとのことを詳述してきた『失楽園』にて重きをもって描かれる場)横断路としての橋梁]と結びつけられている作品である―― ]

とのより先立って詳述なしてきたとのことを前提に

[ミルトン『失楽園』では ――誘惑の過程にして結果と結びつく―― アビス横断路にまつわって(黄金の林檎にて滅んだ)トロイア城市のこと、そして、往古の黒海洪水のことを想起させる地理的描写が多重的になされている]

とのことを指摘した(概要としては下の図を参照されたい)。

以上のようにまとめもできることに「も」関わるところとして本稿にあっては都市トロイアがその[滅亡]にまつわって[アトランティス洪水崩壊伝承]と結びつくと論じてきたわけだが(トロイアは木製の馬で住民が皆殺しに遭った後、城郭そのものを包囲勢のギリシャ軍諸共、神罰にて滅せさせしめられた都市と伝わるが、[黄金の林檎の園]とも同一視されることがあるアトランティスもまた戦争状態にあったギリシャ遠征軍諸共、洪水にて滅んだ都市と伝わっている)、 本稿ではトロイアが、と同時に、[創建]もまた[洪水伝承]と密接に結びついている都市であるとのことをもまた摘示してきたとのことがある(下の図解部を参照されたい)。