[アトラス]・[アトランティス]が[トロイア崩壊伝承]と何故もってして複線的に接合していると述べられるのかについて本稿以降の段の事実関係摘示に向けて布石としての詳解を講ずる(4)

再言するが、現行、以下の流れでの筆の運びをなしている。

本稿にての重要訴求事項に[梁]として関わるのが巨人Atlasアトラス、ギリシャ神話の英雄Herculesヘラクレス、往古海底に没したとプラトンの手になる古典(Timaeus『ティマイオス』)に言及されるAtlantisアトランティス、そして、今日の欧州文明の源流となっているギリシャ古典(後述のIliad『イリアス』およびOdyssey『オデュッセイア』)にてその破滅に向けてのありようが言及される[木製の馬で滅せられたトロイア]であると先立って言及してきたわけだが、以降の部では、うち、[アトラス][アトランティス][ヘラクレス功業]らのそれらについて[何が問題になるのか]についての極部分的なる言及をここまでにてなしてきたとの各要素についてさらに一歩進んでどういったことが述べられるのかについての解説をなしていくこととする。

具体的には以降の段では

「アトラス」

「アトランティス」

「ヘラクレス」

「トロイア」

にあっての

「アトラス」

「アトランティス」

「ヘラクレス」

との各要素らが(上記要素らにあっての)他要素としての[トロイア]と多重的・複線的に結びつくようになっており、そのことがまた、

[ブラックホールを生成すると主張され、その[可能性]が科学界にて部分的に認容されるに至ったとのLHC]

とも関わるようになっている

ことにまつわる解説(にして「証して」「示す」との[証示])を膨大な紙幅を割いてなしていくこととする。

それにつき、「まずもっては」同じくものことについてI.からV.と振っての流れでの指摘をなしていくこととする。

以上振り返りもしての流れにあって直前頁では(I.からV.と振っての各部のうち)III.と振っての段にあっての突き詰めての話をなしていた。

具体的には

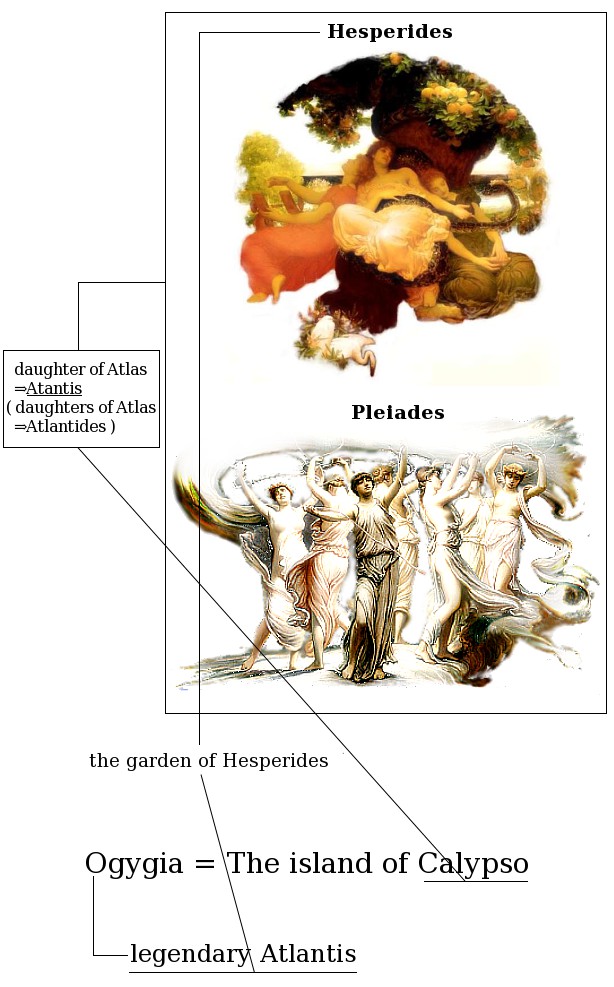

[[伝承が語り継ぐところのアトラスの娘の領域たるヘスペリデスの黄金の林檎の園]が何故にもってして[アトランティス]と同一視されうるのかの典拠]

を示しもすべくもの突き詰めての話をなしていた(:そうもしたことが上にて表記のここ本段にあっての主要テーマ、「[アトラス]・[アトランティス]・[ヘラクレス]との各要素が[トロイア崩壊]と結びつきつつ[ブラックホールを生成しうるとも考えられるに至ったLHC]に結節するとの証示をなす]とのことに通ずるとの認識があってのこととしての話柄選択である)。

ここ本頁では表記のように

[[アトラスの娘らの黄金の林檎の園]と[アトランティス]の関係性]

を示してきたとの同じくものIII.の段に分類しての話を続けるとして、次いで、下に呈示するようなこと(直前頁末尾にてもその指し示しをこれよりなすと申し述べたこと)の典拠紹介に努めることとする。

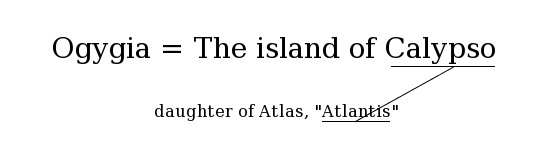

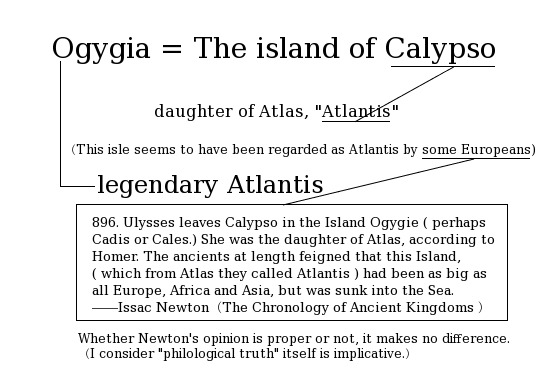

[オーギュギアー島]という伝承上の地所についても[アトランティスの質的同等物]であるとの主張がなされてきた

その点、上にてそちらを引き合いに出しているオーギュギアー島とは、一説によると、

[大洋オケアノス ―古代ギリシャ人らはユーラシア大陸を主軸とした世界を囲む海をして[オケアノス]という名の海の神に仮託してそのように呼称していた― の彼方にある島]

と古典が語り継ぐ島である(出典は下に挙げる)。

そして、また、同オーギュギアー島とは

[アトラスの娘ということで[アトランティス]と呼称されることがある女神(下級の女神という文脈で[ニンフ]とも呼称)が住処としている島]

ともなっている(同様に出典は下に挙げる)

ここ出典(Source)紹介の部42にあっては

[オーギュギアー島という地所が、一説によると、[(地中海世界から見ての)大洋の彼方西方にある]との伝承が存在している]

[オーギュギアー島を住処としているのは[アトラスの娘]の一柱に数えられる女神である]

とのことの出典を紹介しておくこととする。

まずもって古代地中海の民から見ての大洋(オケアノス)の西の彼方にオーギュギアー島という地所が存在しているとの見立てがあったことについては20世紀初頭に刊行されもし Project Gutenbergのサイトにて全文公開されているとの著作にして北極圏への初期探索動向とそれにまつわっての神話伝承を紹介しているとの著作たる IN NORTHERN MISTS ARCTIC EXPLORATION IN EARLY TIMES『北方が霧の中にて ―北極圏に向けての初期探検の動向について― 』(1911)にあっての下の記述を引いておくこととする。

(直下、 Project Gutenbergにて全文公開を見ている(従ってオンライン上より全文確認できる)との IN NORTHERN MISTS ARCTIC EXPLORATION IN EARLY TIMESとの著作にあっての CHAPTER IX WINELAND THE GOOD, THE FORTUNATE ISLES, AND THE DISCOVERY OF AMERICAよりの抜粋をなすとして)

In the same colours as these the Odyssey describes many fortunate lands and islands, such as the nymph Calypso’s beautiful island Ogygia, far in the west of the ocean; and again “Scheria’s delightful island” [vii. 79 ff.], where the Phæacians, “a people as happy as gods,” dwell “far away amid the splashing waves of the ocean,” where the mild west wind, both winter and summer, ever causes the fruit-trees and vines to blossom and bear fruit, and where all kinds of herbs grow all the year round (remark the similarity with Isidore’s description). The fortunate isle of Syria, far in the western ocean, is also mentioned [xv. 402],

(訳として)

「これら(当該引用著作にて先述の地所ら)と同様の色合いのものとして古典『オデュッセイア』は[大洋の遙か西方に存するニンフ・カリュプソの美しき島オギューギア島]そして[神のような幸福を愉しんでの民とされるパイアケス人らが住まうとの荒れる波間の遙か彼方の地所にして、穏やかなる西方よりの風が冬・夏の別なくも吹き、それにより、果樹ら・ブドウの木らが年中開花、果肉を産し、ありとあらゆる草木もが年中、育っているとの喜びに溢れているスケリア島]のような恩恵に浴せし土地・島らを数多くも描写している」

(訳を付しての引用部はここまでとする)

上にての20世紀初頭に世に出た著作にあってからして、(一説によるところとして)、オーギュギアー島という地所が[西方の彼方](地中海文明圏から見ての西方の彼方)にあるとの伝承が伝存していることが伺いしれるようになっている。また、同じくものことについてはローマ時代の世界観を今日に伝えている著述家として著名なプルタルコスの古典Moralia『倫理論集』にあっても(先立っての出典(Source)紹介の部41(6)にて引いた記述の一部を再度引いてのこととして)次のような記述がなされているところである。

An isle, Ogygia, lies far out at sea, ; a run of five days off from Britain

as you sail westward

(訳として)「オーギュギアー、それはブリテン(ローマ時代イングランド)より五日の行程で船首を向けた先にある島である」

(上の引用部英文テキストについては Internet Archiveのサイトにて Moralia, in fifteen volumes, with an English translation by Frank Cole Babbittとのかたちで公開されている『倫理論集』よりの記述を引いたものである)

次いで、

[オーギュギアー島を住処としているのは[アトラスの娘]の一柱に数えられる女神である]

とのことの典拠を挙げておく。

同じくものことに関してはギリシャ神話にての相当メジャーな話であると見ているため(オーギュギアー島にての女神が欧州の源流古典となっているホメロスの『オデュッセイア』にて目立って登場しているがゆえにメジャーな話であると見ているため)、通用性より確認も容易、従って、そこよりの引用で十分か、と判じて、(通用性の低い出典を挙げることに替え)、先立っての出典(Source)紹介の部40にて引きもしたウィキペディア記述を再度、引くとのことをなしておく。

(直下、英文Wikipedia[Ogygia]項目の「現行にての」記載内容よりの「再度の」原文引用をなすとして)

Ogygia (/oʊˈdʒɪdʒiə/; Ancient Greek: Ὠγυγίη Ōgygíē [ɔːɡyɡíɛː], or Ὠγυγία Ōgygia [ɔːɡyɡía]), is an island mentioned in Homer's Odyssey, Book V, as the home of the nymph Calypso, the daughter of the Titan Atlas, also known as Atlantis (Ατλαντίς[1]) in ancient Greek.

(訳として)

「オーギュギアーはホメロスの叙事詩オデュッセイアの第五歌にて古代ギリシャにて[アトランティス](Ατλαντίς)として知られていた[タイタン・アトラスの娘]たるニンフ・カリュプソの住まいとして言及されている島である」

(引用部訳はここまでとしておく ―※― )

(※尚、上の「現行の」ウィキペディア記載内容よりの引用部に付されての[1]との出典番号に照応するところでは[1]↑ "Atlantis" means the daughter of Atlas. See entry Ατλαντίς in Liddell & Scott. See also Hesiod, Theogony, 938.. と出典のタイトルが表記されている、すなわち、「[アトランティスがアトラスの娘の意たることの出典]としてはリデルおよびスコットの解説およびヘシオドスの神統記を参照のこと」との表記がなされている ――うち、前者にあっては「 A Greek-English Lexicon[ギリシャ語・英語語彙目録]の編纂およびその標準化に功あった向きらの手になる Liddell and Scott's lexicon(リデルおよびスコットのギリシャ語彙目録/余事だが、リデルの方はルイス・キャロルがアリスズ・アドヴェンチャーズ・イン・ワンダーランドのモデルとしたアリス・リデルの父である)の解説部を参照のこと」と同義のことと解される―― 」)

(ここまでの引用部でもってして端的に表記すれば、上の図の通りの関係性を示したことになる)

(出典(Source)紹介の部13はここまでとする)

以上のようにオーギュギアー島に関しては

[一説によると、[(地中海世界から見ての)大洋の彼方西方にある]とされている]

[[アトラスの娘](アトランティス)の一柱に数えられる女神の住処となっている]

との申しようがなされているがために、同島、アトランティスとの接合性・同一性が問題視されもしてきた島ともなる。

すなわち、オーギュギアー島 ――伝説上の幻の島―― というのは

(本稿出典(Source)紹介の部36にて引用したところの岩波書店刊『プラトン全集12』の中の『ティマィオス』収録部たるp.22―p.23より再引用するところとして)、

あの大洋には――あなた方の話によると、あなた方のほうでは「ヘラクレスの柱」と呼んでいるらしいが――その入口(ジブラルタル海峡)の前方に、一つの島があったのだ。そして、この島はリビュアとアジアを合わせたよりもなお大きなものであったが、そこからその島の他の島々へと当時の航海者は渡ることができたのであり、またその島々から、あの正真正銘の大洋をめぐっている、対岸の大陸全土へと渡ることができたのである

とのプラトン著作の書かれように見るアトランティスに対する解説(アトランティス属性)と合致するところがあると看做される存在、そう、

「ヘラクレスの柱(ジブラルタル海峡)の先の領域に存在する島であると古典にて語られている(上にてはブリテン島の先にあるとの式でのプルタルコス著作内の記述を挙げた)島である」

「その主が[アトランティス]との言葉と結びつくアトラスの娘であるとされている」

との島であるがために歴年、アトランティスの同等物と語られてきた、との経緯ある島なのである(伝説に見るオーギュギアー島がどういった人間によってアトランティス同一物と見做されてきたかは直下これより文献的事実としての論拠を挙げていくこととする)。

ここまできたところで(先立って[ヘスペリデスの黄金の林檎の園]を[アトランティス]と結びつける論調があったことについての事例紹介をなしてきたように)[オーギュギアー島]をして[アトランティス]と看做す風潮がいかようなものとして存在しているかについての事例紹介をなすこととする。

その点、科学史にあっての二大巨頭、

[アイザック・ニュートン](今日の物理学に通じる古典物理学の父とされ、[万有引力の法則の発見およびその精緻化][ニュートン力学を支える運動方程式(高等学校の実に詰まらぬ物理の教科書がその紹介よりはじまる三つの方程式で代表される方程式)の確立][(前二者の方式を形容・担保するための)微積の手法の確立への貢献]といった事績でもってして偉人中の偉人などと形容されるかのニュートン)

および

[ヨハネス・ケプラー](ニュートンに万有引力の法則の着想の元となるところを提供した、すなわち、[ケプラーの法則](天動説から地動説への転換を決定的ならしめた法則)の提唱者として科学史にあってのニュートンと並ぶ偉人と形容される人物)

の両二名からしてその伝わるところの言行録から[オーギュギアー島]をして[アトランティス](あるいはアトランティスに比定されるような大いなる大陸)と定置していたことが知られている。

ここ出典(Source)紹介の部43にあっては科学史にあっての二大巨頭、アイザック・・ニュートンおよびヨハネス・ケプラーがオーギュギアー島をしてアトランティス(あるいはそれに比定される大いなる大陸)等価物であろうと指さしていたことにまつわる典拠紹介をなしておくこととする。

まず、ニュートンについては英文Wikipediaにそのための一項が設けられているところとして

Isaac Newton's occult studies[アイザック・ニュートンのオカルト研究]

との項目の内容を問題視することとする ――(につき、強調したいところだが、[ニュートンのオカルト研究]なる項目よりの引用をなしているが、(筆者はオカルト「的なる」話柄をわざと前面に出すことはあっても)、基本的にはオカルト「的なる」ものを軽視しているとの人間ともなること、断っておく)―― 。

その点、表記の英文ウィキペディア項目([アイザック・ニュートンのオカルト研究]項目)にはそれが真実一路正しいものであるか否かは置き、そうした見解が出てくること自体が問題であるところとして次のような表記が現行(原文引用するところとして)なされている。

(直下、英文Wikipediaに見る Isaac Newton's occult studies項目よりの引用として)

Newton's Atlantis

Found within The Chronology of Ancient Kingdoms, are several passages that directly mention the mythical land of Atlantis. The first such passage is part of his Short Chronical which indicates his belief that Homer's Ulysses left the island of Ogygia in 896 BC. In Greek mythology, Ogygia was home to Calypso, the daughter of Atlas (after whom Atlantis was named). Some scholars have suggested that Ogygia and Atlantis are locationally connected, or possibly the same island.

(補ってもの訳として)

「ニュートンのアトランティス : ニュートンが遺した『古代王国年代記』に見受けられるところとしていくつかの文章が直接的に神秘的存在としての大陸であるアトランティスの地への言及をなしているとのことがある。彼のそのような言及箇所にての最初のものは(ニュートン著作 The Chronology of Ancient Kingdoms『古代王国年代記』にあっての前半部に認められるとの)ショート・クロニカルの部にあって見受けられるところ、ホメロス叙事詩に見るユリシーズ (訳注:ユリシーズとはトロイアを木製の馬の計略で滅ぼしたオデュッセウスのラテン語:Ulixes(ウリクセス)あるいはラテン語:Ulysseus(ウリュッセウス)との表記がそちらUlyssesへと転じているとのものである) が紀元前896年にオギューギアを去ったとの部の記述である。オギューギアは[アトランティスがそこより命名されたとのアトラス]の娘たるカリプソが住まっていた島だった。 幾人かの学者らは(ニュートンがそのように見ていたように) オーギュギアー島およびアトランティスは位置的に連続性がある、あるいは、ありうべきところとして同様の島であるとの提案をなしている」

(訳を付しての引用部はここまでとする)

以上については Project Gutenbergにて公開されている(従って誰であれオンライン環境が整っておれば内容が確認できる)とのアイザック・ニュートンの手になる The Chronology of Ancient Kingdoms『古代王国年代記』それそのものよりの記載を引くのが良いか、と判断、実際にそうすることとする。

(直下、 Project Gutenbergサイトよりダウンロードできるとの The Chronology of Ancient Kingdomsにあっての The Times are set down in years before Christ.と付された節(にてのニュートン流編年史の羅列記述部)よりの抜粋をなすとして)

896. Ulysses leaves Calypso in the Island Ogygie ( perhaps Cadis or Cales.) She was the daughter of Atlas, according to Homer. The ancients at length feigned that this Island, (which from Atlas they called Atlantis) had been as big as all Europe, Africa and Asia, but was sunk into the Sea.

(訳として)

「紀元前896年 ユリシーズがオーギュギアー島(カディスないしカレスでありうる)のカリュプソのもとから去る。彼女カリュプソはホメロスによれば、[アトラスの娘]ということになる。古代人らは詳細にまつわるところでこの島(アイランド・オーギュギアー)をもってアトラスの名から彼らがアトランティスと呼称した島、[大きさにしてヨーロッパ・アフリカ・アジアをあわせたのに匹敵するも海に沈んだ島]であるように見せようとのことをなしていた」

(訳を付しての引用部はここまでとする)

上のようにニュートンの手になる The Chronology of Ancient Kingdoms(の流布版)に[文献的事実の問題]としてアトラスの娘たるカリュプソの島たるオーギュギアー島がアトランティスと結びつくとの表記がなされている(ただし、アイザック・ニュートンの上のような見立てには多少、アトランティス伝承について詳しい現代人が首をひねるような錯誤が含まれている。ニュートンは「アトランティスはヨーロッパとアフリカとアジアを足したのと同じくらい大きい」と The Chronology of Ancient Kingdoms(ニュートン没後1年を経ての一七二八年に刊行を見ているとの書)にて述べているわけだが、プラトンがその自著『ティマイオス』で伝えるところではアトランティスのサイズは[この島はリビュアとアジアを合わせたよりもなお大きなものであった]と叙述されるところとなっており、そこに[ヨーロッパまでも合算の基礎としている]などととのことは見受けられない ――本稿にての出典(Source)紹介の部36でも岩波書店刊行の日本国内流通訳書よりの抜粋をもなしたところであるが、 Project Gutenbergのサイトよりダウンロードできるとの TIMAEUS by Platoにて This power came forth

out of the Atlantic Ocean, for in those days the Atlantic was navigable;

and there was an island situated in front of the straits which are by you

called the Pillars of Heracles; the island was larger than Libya and Asia

put together, and was the way to other islands, and from these you might

pass to the whole of the opposite continent which surrounded the true ocean;

for this sea which is within the Straits of Heracles is only a harbour,

having a narrow entrance, but that other is a real sea, and the surrounding

land may be most truly called a boundless continent.

と表記されているところである)。

付記として:

現代科学の基礎分野、その大立者として認知されているアイザック・ニュートン(「彼なくして高校の物理の教科書の冒頭よりお目見えする三法則も今日あったとおりには広まっていかず、また、彼なくして微分積分の思想・計算法が科学的分析にあっての基礎的手法になるプロセスも今日あるものの通りにはならなかったであろう」などといったかたちでの理解がなされているとの人物でもいい)には

[錬金術の研究に没入専心するとのもう一つの顔]

もがあったことが今日よく知られており、それがゆえもあってであろう、

[ニュートンのオカルト研究]

と銘打たれてのトピックがある程度市民権を得ているように見受けられるとのことがある。そして、同じくものことにまつわる一項が英文ウィキペディアだけにではなく、和文ウィキペディアにも([アイザック・ニュートンのオカルト研究]項目との項目名称にて)設けられているのであろうと解されるところである。

以上、述べたうえで書いておくが、表記ウィキペディア項目 ――英文・和文の[アイザック・ニュートンのオカルト研究]との項目―― に認められる、ニュートンが注力なしていたとされる研究の内容は確かに全般的に

[オカルト「的」側面]

が強くも見られるとのものとはなっている(:よく言われるところとして[オカルト]という言葉は原義として[目で見たり指で触れたりできない隠された側面を取り扱うやりよう]との意味合いをもった言葉とされるが、これまたよく言われるところとしてそうした[オカルト]との言葉が[論争にあっての論敵主張に[論証不可能性の側面]や[神秘主義的・宗教的側面]が際立っているとのことを批判する際にあっての罵倒語へと転用されてきたとの歴史的背景がある]とされる ――そこからして疑わしきは和文ウィキペディアないし英文ウィキペディアの[オカルト]項目にて言葉の使用法にまつわるところとしてどういった解説が学者の文献を付されたかたちにてなされているのか、確認してみるといい。それにつき、日本国内にて[オカルト]分野とされるところにてどういう胡乱なる話、あるいは、おどろおどろしき[畸形によるショー(フリーク・ショー)]の如きものが展開させられているかを見れば、オカルトが罵倒語として機能する背景が何たるかも当然に容易に推し量れることであろうとしつつ申し述べるところとしてである―― )。

そうしたニュートンのオカルト「的なる」やりように含まれるところとして、

(ここで問題視している)[ニュートンのアトランティスに対する理解]

が取り上げられているのは

「そもそもアトランティスなるものは実在していたかも定かではない」

わけであるし、

「カリュプソの島たるオーギュギアー島をそうしたアトランティスと結びつけて持ち出すとのやりようもそれ自体では地理的・・実際的論拠たるところを何ら伴っていないことにまつわるところである」

とのことがあるからであろうと推察されるところである。

以上、書き記したところとして、「そうは述べても、」の問題として書いておくが、「アトランティス」という名の陸塊のことを ――その陸塊アトランティスが実在したか否かは置き―― プラトンが遺したものとして伝わっている古典(『ティマイオス』『クリティアス』)が取り上げていることは[文献学的事実]であり、その[アトランティス]なる「伝説上の」存在がカリュプソの島にかこつけられる「素地もある」とのことがあり、ニュートンやりようをもってしてその例示とすることまではそれもまた至当であろうと指摘しておきたき次第である ――ちなみにニュートンは上にての The Chronology of Ancient Kingdomsの引用部にあって「古代人がカリュプソの島をもってしてアトランティスと結びつけていた」との申しようをなしているが(要するに伝聞方式を採用している)、そこに見る古代人の弁を収録した著作が具体的にどの著述家の何という著述なのか、ということについてきちんと説明していないきらいがあり、それゆえ、ニュートンの独創ではないと言い切れるのかと見えるところが少なからずある。であるから、胡乱なる話と映るのであるが、カリュプソが[アトランティス](アトラスの眷族)との名称と結びつく[アトラスの娘]であることに違いはなく、また、そのカリュプソの島がローマ期のプルタルコスの古典Moralia『倫理問集』で(プラトン古典にあってのジブラルタル海峡の先にあったとのアトランティスを巡る位置関係と辻褄が合うように)「ブリテンから船首をさらに西方に向けてのところに存在していた」と伝わっている島であることに(先に引用なして示している文献的事実の問題として)何ら違いはない―― 。

(付記としての部はここまでとする)

次いで、ニュートンと並ぶ[今日の文明の大立者]としてその名が常識的世界に安住の地を見出しているとの常識人によく知られているヨハネス・ケプラーの方だが、英文Wikipedia[Ogygia]項目(カリュプソの島[オーギュギアー島]にまつわる英文解説項目)からして次のことが紹介されている。

(直下、英文Wikipedia[Ogygia]項目にての現行記載内容より原文引用するところとして)

W. Hamilton indicated the similarities of Plutarch's account on "the great continent" and Plato's location of Atlantis in Timaeus 24E ― 25A. Kepler in his Kepleri Astronomi Opera Omnia estimated that “the great continent” was America and attempted to locate Ogygia and the surrounding islands.

(訳として)

「ウィリアム・ハミルトンはプルタルコスの[大いなる大陸]とプラトンの『ティマイオス』24Eから25Aに認められるアトランティスの近似性を同定していた。 ヨハネス・ケプラーは彼の Kepleri Astronomi Opera Omniaにて[大いなる大陸]とはアメリカのことを指すととらえ、オーギュギアー島およびその周囲の島々をその場と一致させんとしていた」

(訳を付しての引用部はここまでとしておく)

科学史にあっての二大巨頭、アイザック・・ニュートンおよびヨハネス・ケプラーがオーギュギアー島をしてアトランティス(あるいはそれに比定される大いなる大陸)等価物であろうと指さしていたことにまつわる典拠紹介はこれにて終える。

(出典(Source)紹介の部43はここまでとする)

さて、III.と振っての本段にあってのここまでの流れにて以下のことが論拠を伴って述べられることを指し示した。

「[ヘスペリデスの黄金の林檎の園](アトラスの娘らヘスペリデスが管掌する場)および[カリュプソの島](アトラスの娘の住処となっている島)は双方、沈んだ陸塊アトランティスに仮託されうるとのものであるし、一部識者によって現実にそのように仮託されてきたものである」 (:出典(Source)紹介の部40から出典(Source)紹介の部43を同じくものことの典拠として付している)

(ここまでの記述部では上にて図示したような関係性(アトラスの娘らであるヘスペリデスらに管掌される大洋の彼方にあるとされる[黄金の林檎の果樹園]もアトラスの娘であるカリュプソが住まう大洋の彼方にあるとされる[オーギュギアー島]も双方共々に大洋の彼方にあったとされるアトランティスに仮託されるし仮託されてきたとの背景があるとの関係性)を示してきた ――尚、上掲図に付しての図だが、アトラスの娘ら(アトランティデス)であるHesperidesらの似姿として挙げているのはフレデリック・レイトン( Frederic Leighton )という画家による画となり、また、同文にアトラスの娘ら(アトランティデス)であるPleiadesら(プレアデス7姉妹)の似姿として挙げているのはエリュー・ベッダー( Elihu Vedder )という画家の手になる画となる―― )

次いで、

(超巨大加速器LHCにてのブラックホール生成を観測・表示しうることになるとされているLHCのイヴェント・ディスプレイ・ツールATLANTISの名称ともなっている)[かつて大洋に没したとされる古の陸塊アトランティス]については

[黄金の林檎の園が存在する場所として神話が語り継ぐ「アトラスの娘ら」(ヘスペリデス)の園]

および

[大洋の先にある「アトラスの娘」カリュプソの島(オーギュギアー島)]

と同一視されもしてきた。

そして、(アトランティスと同一視されてきた)上の[ヘスペリデスの園]および[カリュプソの島]に関してはその双方ともに、

[トロイア陥落の原因とも係るもの]

と「純・記号論的に」述べられるだけの要素を伴ったものら「とも」なっている

とのことにあっての

「[ヘスペリデスの黄金の林檎の園](アトラスの娘らが管掌する場)および[カリュプソの島](アトラスの娘の住処となっている島)は双方ともに[伝説上のトロイア崩壊の原因]と関係があるものである」

とのことについての証示をなすこととする。

まずもって述べれば、

[ヘスペリデスの黄金の林檎の園]

に存在している[黄金の林檎]というものが

[トロイア崩壊をもたらした戦争のそもそもの原因]

となっていることがあるのであるが、については先に述べたとおりである。

(⇒先に出典(Source)紹介の部39にて[パリスの審判]の概要として解説してきたとおりである。

すなわち、

[女神エリスが[最高の美神の証]としての意味づけを黄金の林檎に付して三女神らに闘争の根を引き起こす]⇒[三女神が美神の証としての黄金の林檎を取得するために美神を判定するためのジャッジとしての役割をおわされたトロイアの王子パリスに贈賄工作を仕掛けるに至る]⇒[パリスはヴィーナス(アフロディテ)に黄金の林檎を与えて彼女を勝利させる代償に絶世の美女たる人妻ヘレンを自身のものとするとの約定を交わす]⇒[パリスが人妻ヘレンを略取したためにヘレンの夫をはじめとしたギリシャ諸侯が(かねてよりヘレンにまつわって取り交わされていた盟約に基づき)トロイアに雲霞のように押し寄せるに至る]⇒[トロイアの崩壊に至る戦争に突入する]

との流れが存する ――本稿にての出典(Source)紹介の部39で Project Gutenbergのサイトにて公開されている BULFINCH'S

MYTHOLOGY THE AGE OF FABLEより和訳付して At the nuptials of Peleus and Thetis

all the gods were invited with the exception of Eris, or Discord. Enraged

at her exclusion, the goddess threw a golden apple among the guests, with

the inscription, "For the fairest." Thereupon Juno, Venus, and

Minerva each claimed the apple. Jupiter, not willing to decide in so delicate

a matter, sent the goddesses to Mount Ida, where the beautiful shepherd

Paris was tending his flocks, and to him was committed the decision. The

goddesses accordingly appeared before him. Juno promised him power and

riches, Minerva glory and renown in war, and Venus the fairest of women

for his wife, each attempting to bias his decision in her own favor. Paris

decided in favor of Venus and gave her the golden apple, thus making the

two other goddesses his enemies. Under the protection of Venus, Paris sailed

to Greece, and was hospitably received by Menelaus, king of Sparta. Now

Helen, the wife of Menelaus, was the very woman whom Venus had destined

for Paris, the fairest of her sex. She had been sought as a bride by numerous

suitors, and before her decision was made known, they all, at the suggestion

of Ulysses, one of their number, took an oath that they would defend her

from all injury and avenge her cause if necessary. She chose Menelaus,

and was living with him happily when Paris became their guest. Paris, aided

by Venus, persuaded her to elope with him, and carried her to Troy,

(以下略)との部を引いたとおりである(上にて記述したとおりの内容である訳は繰り返さない)。

ちなみに、トロイア城市は(有名な話として)最終的に木製の馬の計略で[内破]・[皆殺し]の憂き目を見たわけであるが、その木製の馬の計略に関してはパリスの審判で

[黄金の林檎]

を得られずにアフロディテ神に敗れることになったとの女神、パリスおよびパリスが王子となっていたトロイアに少なからずも含むところがあったアテナ神の関与があってこそ実現を見た計略であるとの伝承が今日に伝わっているとのことがある(同点、アテナがトロイアに引導を渡した木製の馬の計略を成功裡に終わらせしめたと伝承が語り継いでいるとの点については例えば、ホメロスの古典にそれそのものの記載がなされていることがある ――具体的には Project Gutenbergサイトにて公開されており、誰でも全文閲覧・ダウンロード可能なところの THE ODYSSEY

OF HOMER( William Cowperという18世紀浪漫派詩人の英訳になる版)にあっての BOOK VIIIの部にて蒼古とした英語表現にて The horse of wood, which by Minerva’s aid Epeus framed, and which Ulysses

erst Convey’d into the citadel of Troy With warriors fill’d, who lay’d

all Ilium waste.

(訳として)「木製の馬はミネルヴァ神(アテナ神)の援助にてエペイオスが組み立て、そちらがユリシーズはじめイリウム(トロイア別称)を灰燼に帰せしむべくもの戦士らで一杯になった状態でトロイア城市に運び込まれた」と記載されているとのことがある―― )。

また、トロイア戦争に決着をつけることになった

[木製の馬の計略]

の考案者としてよく知られているオデュッセウス(ユリシーズ)が、と同時に、

[ヘレンを巡るところで一難事あった際にはヘレン求婚者となっていたギリシャ諸侯は(求婚者達の間に後々の禍根を残さぬように、と)大同団結するとの(かねてよりの)誓約の発案者]

ともなっていたと伝わっていることがあり、それがゆえに、[黄金の林檎を巡る争い]における人妻ヘレンの使用から発展してのなるべくしての[トロイア戦争]勃発とあいなったとのこと「も」ある(上にての BULFINCH'S MYTHOLOGY THE AGE OF FABLEよりの再度の引用部として挙げたところでは She had been sought as a bride by numerous suitors, and before her decision

was made known, they all, at the suggestion of Ulysses, one of their number,

took an oath that they would defend her from all injury and avenge her

cause if necessary.

との部が同じくものことについて言及した箇所となる)。

そうした意味「でも」、そう、黄金の林檎を得られなかった女神アテナの怨嗟によるやりようが木製の馬の計略を支え、そもそも、木製の馬の計の発案者とされるオデュッセウス(ユリシーズ)が黄金の林檎を巡る争いで贈賄の具とされたヘレンを巡る事前の約定を考案していなければ、トロイア戦争は起こらなかったとの意味合いでも

[黄金の林檎を巡る争い](パリスのヘレン略取につながった争い)

と

[木製の馬で決着がつけられたトロイア戦争]

は接合していることとなる)

続けて

[カリュプソのオーギュギアー島]

がトロイア崩壊の原因と関わっているとのことについてであるが、それについては同島オーギュギアーがホメロスの叙事詩『オデュッセイア』にて「トロイア城市を木製の馬の奸計で内破させた」オデュッセウス(叙事詩『オデュッセイア』主人公の知将オデュッセウス)の漂着先(そしてアトラスの娘であるカリュプソと愛を育んだ場)として描かれているとのことがある。

オデュッセウスとは、(欧米圏ではほぼ[一般常識]内の話と思われるところとして)、

[木製の馬の奸計の発案者]

すなわち、

[ギリシャ勢(トロイア攻囲戦攻め手側)は[一部将兵を内部に入れた木製の馬](がらんどうであるように偽装されての木製の馬のモニュメント)を浜辺に遺して偽装撤退し、そちら木製の馬を戦勝記念として城市に運び込まさせる.そのうえで勝利の美酒に酔っての城内ありようを横目に伏兵が夜陰に乗じて木馬より出でて城門を解錠、守備側にとっては「まさか、」と招き入れられた大量のギリシャ兵による夜襲・奇襲による都市の内破を実現する.そのような(漫画のよ如き)奸計の発案者]

として今日にあって極めてよく知られた存在となっている ――委細としてはギリシャ勢と気脈を通じた男(シノーンというわざとトロイア勢の捕虜となったギリシャ側戦士)が何事かと確認をなしにきたトロイア勢に対して「ギリシャ勢は撤退した.木製の馬は神への祈願物として建造されたものである」と欺き(の際には「木製の馬が巨大なのはそれがトロイア城市内に運び込まれるとギリシャ勢が敗けるとの予言があった」との虚言も弄されたと伝わっている)、によって、木製の馬を城壁内に運び込ませ、同・木製の馬から城市内に侵入することに成功したギリシャ勢伏兵が夜陰に乗じ偽装撤退していたギリシャ軍をトロイア(勝利を祝っての宴会の後、住人が寝入っていたとのトロイア)内に誘導、不意打ち・無差別殺戮(皆殺し)の挙を実現したとされている―― 。

であるから、そう、トロイアの木製の馬の考案者(オデュッセウス)が落ち着いた先であるから、カリュプソの島たるオーギュギアー島はトロイアと結びついていると申し述べるのである(また、そうしたオーギュギアー島のありようを描く叙事詩『オデュッセイア』がトロイア崩壊に至る道程を描く叙事詩『イリアス』と共に欧米文化の源流古典となっているホメロスの代表作となっているとのこと「も」ある)。

ここ出典(Source)紹介の部44にあってはまずもって

[オデュッセウスという男が木製の馬の考案者であること]

についての典拠を挙げておく。

その点、指し示しの対象が

[争いの余地などない欧米圏にての基本的教養にまつわる話]

であるため、ウィキペディア程度のもの ――(大学教育のレベルではそこよりの引用は推奨されないとの[確度に疑義伴う問題記事]を多く含む媒体だが、通念化したこと/争いの余地がないことを紹介するうえでは有用であるケースもあり、また、第三者が確認が容易であるとの利点もあるとの媒体)―― から裏付けとなる記述を引くだけで十分か、と考え、実際にそうするにとどめておくこととする(本来ならば出典紹介する必要もなきところか、とも思うのであるが、日本ではギリシャ古典に対する理解があまりすすんでいないとの配慮もなして出典紹介をなしておく)。

[オデュッセウスという男が木製の馬の考案者であることについて]

(直下、和文Wikipedia[オデュッセウス]項目より中略なしつつも引用なすとして)

オデュッセウス(古代ギリシア語: Ὀδυσσεύς,Λαερτιάδης、ラテン文字転記:Odysseus)はギリシア神話の英雄であり、イタケーの王(バシレウス)であり、ホメーロスの叙事詩『オデュッセイア』の主人公でもある。ラテン語でUlixes(ウリクセス)あるいはUlysseus (ウリュッセウス)ともいい、これが英語: Ulysses(ユリシーズ)の原型になっている。彼はトロイ攻めに参加した他の英雄たちが腕自慢の豪傑たちであるのに対して頭を使って勝負するタイプの知将とされ、「足の速いオデュッセウス」「策略巧みなオデュッセウス」と呼ばれる。ホメーロス以来、女神アテーナーの寵厚い英雄として書かれる。イタケー王ラーエルテースとアンティクレイアの子で、妻はペーネロペー、息子はテーレマコスである。シーシュポスが父とする説もある。トロイア戦争ではパラメーデースの頓智でアカイア勢に加勢させられ、アキレウスの死後、その武具を大アイアースと争って勝利した。また

木馬の策

を立案し、アカイア勢を勝利に導いた

(引用部はここまでとする ――尚、ウィキペディアは諸々のブログ媒体などと同様、常に編集・改訂がなされうるとの特性を伴っているため、記載内容が有為転変としており、表記の記載内容には文章構成との意味で異動が生じる可能性がある―― )

[トロイア崩壊の顛末について]

(直下、和文Wikipedia[トロイア戦争]項目より中略なしつつもの引用をなすとして)

戦争末期の状況については、『イーリアス』のほか、『アイティピス』や『アイアース(Aias)』において語られる。トロイアの勇将ヘクトールとアカイアの英雄アキレウスの没後、戦争は膠着状態に陥った。しかし、アカイア方の知将オデュッセウスは、巨大な木馬を造り、その内部に兵を潜ませるという作戦を考案し(『小イーリアス』では女神アテーナーが考案し)、これを実行に移した。この「トロイアの木馬」の計は、アポローンの神官ラーオコーンと王女カッサンドラーに見抜かれたが、ラーオコーンは海蛇に絞め殺され、カッサンドラーの予言は誰も信じることができない定めになっていたので、トロイアはこの策略にかかり、一夜で陥落した。

(引用部はここまでとする ――尚、ウィキペディアは諸々のブログ媒体などと同様、常に編集・改訂がなされうるとの特性を伴っているため、記載内容が有為転変としており、表記の記載内容には文章構成との意味で異動が生じる可能性がある―― )

(出典(Source)紹介の部44はここまでとする)

上のようにトロイアに引導を渡した(換言すれば、黄金の林檎をめぐる美人投票に端を発してはじまった戦争に騙し討ちで決着をつけた)オデュッセウスがトロイア戦争後、ギリシャの故郷への帰路にあって[渦潮]に呑まれて同道者を全て失った後に漂着したのが

[アトラスの娘たるカリュプソの島(オーギュギアー)]

となっていると語り継がれてきたとのことがある(直下、出典紹介部を参照されたい)。

ここ出典(Source)紹介の部44-2にあっては、

[オデュッセウスが渦潮に呑まれた後、カリュプソの島に漂着したことについて]

の典拠を挙げておくこととする。

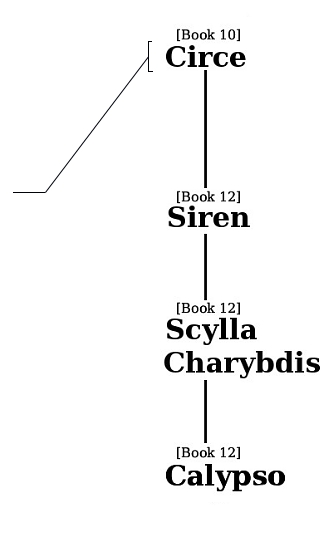

(直下、まずもって和文Wikipedia[オデュッセイア]項目にての[第12歌]との節よりの中略なしながらもの引用をなすとして)

オデュッセウスがカリュプソーの島に囚われているところから叙事詩は始まる。

・・・(中略)・・・

第12歌

オデュッセウスの航海と冒険の話の続き。キルケーの館より出て、仲間達と船を進ませる。途中、セイレーネス(セイレーンたち)という人の顔を持ち鳥の身体を持つ怪物がいる島の傍らを船は通過する。セイレーンたちの歌を聴いた者はすべての記憶を失い、怪物セイレーンに近づきその餌食とされる。しかし、オデュッセウスはその歌が聞きたく、仲間たちの耳は密蝋で塞ぎ、自分は帆柱に縛り付けてもらい、身動きできないようにして、無事通過する。オデュッセウスは、セイレーンの島に進むのだと叫ぶが、仲間たちは歌も聞こえないので、そのまま無視して進んだ。

次に怪物スキュラのいる岩の横を通過するが、スキュラは、六本の頭で仲間たち六人をくわえて捉えむさぼり食うが、オデュッセウスを初め、他の仲間は何とか無事にスキュラの岩の傍らを通過できた。

・・・(中略)・・・

ヘーリオスの家畜をみだりに殺し食用にしたため、家畜を世話していたヘーリオスの娘ラムペティエーはそのことを父に知らせた。ヘーリオスは怒ってゼウスに訴えたので、ゼウスは船に雷を落とした。彼らの船は再びスキュラの岩とカリュブデュスの近くに流され、今度は、大渦巻ですべてを飲み込むカリュブディスの岩の下の海に吹き寄せられたので、船は仲間を含めて渦巻きに飲み込まれたが、オデュッセウスだけは助かり、カリプソーの島に流れ着いた。

(引用部はここまでとする ――尚、ウィキペディアは諸々のブログ媒体などと同様、常に編集・改訂がなされうるとの特性を伴っているため、記載内容が有為転変としており、表記の記載内容には文章構成との意味で異動が生じる可能性がある―― )

また、第三者にとり確認も容易なうえに引用する方も手間がかからぬとはいえウィキペディアの内容ばかりを引いていると軽侮を要らぬところで招こうかとも思うため、次の出典(同文にオンライン上より全文確認可能であるとの出典)よりの引用もなしておく

(直下、 Project Gutenbergのサイトにて公開されているホメロス叙事詩『オデュッセイア』の近代英訳版 THE ODYSSEY OF HOMER Translated by William Cowper(訳者の同 William Cowperは18世紀活躍の英国の文人となる)よりの第12巻の要約の部 ―表記の英文テキスト入力で誰でもオンライン上より特定できるところ― よりの引用をなすとして)

BOOK XII ARGUMENT Ulysses, pursuing his narrative, relates his return from the shades to Circe’s island, the precautions given him by that Goddess, his escape from the Sirens, and from Scylla and Charybdis; his arrival in Sicily, where his companions, having slain and eaten the oxen of the Sun, are afterward shipwrecked and lost; and concludes the whole with an account of his arrival, alone, on the mast of his vessel, at the island of Calypso.

(補ってもの訳として)

「[12巻要約]ユリシーズは(パイアキス人に対して)彼の物語を続け、[影らの領域](注:第11巻の舞台となる影と化しての死者らの領域)から[魔女キルケの島]への帰還へと話をつなげ、さらに、(魔女にして女神のキルケによってなされた)事前警告のこと、そして、[サイレンら](注:人面鳥身の怪物ら)魔手よりの逃亡のこと、[スキュラ](注:上半身が女で下半身が複数の顔を持つ猛犬との怪物)および[カリュブディス](注:渦潮の怪物)よりの逃亡のこと、[シシリア島に到達、そこで彼の船旅の同道者らが太陽神の牛を屠殺・食した(がために神罰によってカリュブデスの領域に引き戻され)後に座礁・同道者全滅の憂き目を見た]とのことへと話をつないでいき、そして、カリュプソの島へと船のマストにつかまって唯一人到達したことを結末として語った」

(補っての訳はここまでとする)

(出典(Source)紹介の部44-2はここまでとする)

さらに

[オデュッセウスの漂着先がカリュプソの島である.ゆえにトロイア崩壊譚とカリュプソの島には接続性がある]

とのことの絡みで問題となることがあるのでその点について「も」取り上げておく。

直近、出典(Source)紹介の部44-2にて呈示の引用部に見るように黄金の林檎を巡る確執ではじまった戦争に木製の馬の計略で決着をつけたオデュッセウスはトロイア戦争後の後の帰路にあっての冒険途上、「一端は切り抜けたものの」再度、そこに誘われてしまった渦潮(の怪物カリュプディス)の領域にて身ひとつを除いてすべてを失ったと伝わっているわけだが、そうした結末、渦潮に飲まれて海の藻屑と消えるといった結末は

[トロイア攻囲戦で勝者となったギリシャ勢「一般」の運命]

に通底するところであると

[ホメロス叙事詩「以外」の他の古典]

が示しているとのことがある。

ゆえに、

[トロイア崩壊力学にまつわる動静 ―ギリシャ勢がトロイアを滅ぼした後に渦潮に呑まれて大部分死滅していったとのありよう― ]

が

[渦潮に呑まれた後、同道者を皆失ってカリュプソ―の島に到達したオデュッセウス似姿]

と重なるところがある、そのため、カリュプソーの島はトロイア崩壊力学の行き着く先と結びつきやすいとの解釈もがなされうるとのことがある。

については手前が精読しもした『トロイア戦記』という古典の内容を取り上げる(※)。

(※そちら古典、『トロイア戦記』については[スミュルナのクイントゥス(コイントス)]という名で知られるギリシャ人著述家がトロイア戦争の顛末を扱った作として書き記したものの写本が後の世(15世紀、1450年とも)にあって再「発見」されたとのかたちで今日に伝存を見ている古典となる ――同Posthomerica『トロイア戦記』については和文Wikipedia[スミュルナのコイントス]項目にもその写本の登場経緯にまつわるところとして次のような表記がなされている⇒(以下、引用するところとして)1504年、アルドゥス・マヌティウスがヴェネツィアで『

Quinti Calabri derelictorum ab Homero libri XIV. Venetiis: in aedibus Aldi

』という題名で「規範版( Editio princeps )」を出版した。アルドゥスが作者を「 Quintus Calaber(カラブリアのクイントゥス)」としたのは、唯一知られていたコイントスの写本が1450年、ヨハンネス・ベッサリオン枢機卿によってカラブリアのオトラントで発見されたからである。1577年、ミヒャエル・ネアンダー( Michael Neander )のラテン語訳が出された時、編者の Lorenz Rhodomannが「 Quintus Smyrnaeus 」という名前をつけた

(引用部はここまでとする)―― )。

ここ出典(Source)紹介の部44-3にあっては

[[トロイア攻囲戦で勝者となったギリシャ勢「一般」の運命]がいわば支隊に相当するオデュッセウス一行同様、渦潮に呑まれて死滅していくとのものであったことが伝わっている]

とのことについての典拠を挙げておくこととする。

(直下、『トロイア戦記』(講談社学術文庫刊/松田治訳)p.439―p.441、第14巻[ギリシャ軍の帰国]の部よりの原文引用をなすとして)

そして、陸と不毛の海で叩きのめされた彼に、黒い死が襲いかかった。

・・・(中略)・・・

同様に他のギリシャ人たちも巨大な渦潮に運ばれて、船上茫然となっている者もいれば、船外へ転落する者もいた。全員が命にかかわる試練にさらされていた。

・・・(中略)・・・

激浪とゼウスの雨に暴風が加わり、彼らはこれに抵抗できなかったのだ。空は絶えず川のように流れ、下では神聖な海が荒れくるっていた。そこで誰かがいった。

「デウカリオーンの時代にあの驚くべき雨が降ったときは、おそらくこのような嵐が人間たちを襲ったのだろう。大地は海に変わり、至るところ海の底になったのだ。」

無惨な嵐に心底から茫然となって、一人のギリシャ人がこのようにいった。死者は数えられなかった。広い海面いっぱに死体がただよい、海岸もびっしりと屍で埋めつくされた。

・・・(中略)・・・

ポセイダーオーンは彼の願いをきき届けた。ほどなく、すべてのギリシャ人を暗い波間に引きづりこんだ。ナウプリオスは逞しい手で赤々と燃える松明を振りかざした。そして、この策略によって、安全な港のある土地へきたと思っているギリシャ人たちをだました。みじめにも、彼らギリシャ勢は、ごつごつした岩のまわりで船もろとも破滅に瀕していた。

・・・(中略)・・・

僅かな人数が死をまぬがれたが、これは、神か神霊の救いの手に助けられた者たちである。しかるに、アテーナーは、胸のうちで欣喜雀躍したかと思えば、また一方で、思慮ぶかいオデュッセウスのために心を痛めてもいた。彼はポセイダーオーンに脅迫されて数知れぬ苦難をこうむる定めにあったからだ。

(以上をもって引用部を終える)

(出典(Source)紹介の部44-3はここまでとする)

以上、長くもなったが、複数分割しての出典紹介部(出典(Source)紹介の部44から出典(Source)紹介の部44-3)によって

[オギューギアー島(アトランティス比定地)にはトロイアと結びつく側面がある]

とのことを示した。

さて、これにて

「[ヘスペリデスの黄金の林檎の園](アトラスの娘らが管掌する場)および[カリュプソの島](アトラスの娘の住処となっている島)は双方、伝説上のトロイア崩壊の原因と関係があるものである」

とのことについて、すなわち、

「[アトラスの娘らたるヘスペリデスの黄金の林檎の園]で栽培される黄金の林檎が[トロイア戦争の原因]となっていること、また、[アトラスの娘たるカリュプソの島たるオーギュギアー島]が[トロイア崩壊の奸計を奏功させたものの水害に遭い渦潮に呑まれることになった(それは一部古典ではギリシャ勢一般の運命ともされる)との武将オデュッセウス ―彼オデュッセウスは黄金の林檎を巡る争いが戦争に発展する前提条件を構築した者でもある― の漂着先]となっていること、そこから[ヘスペリデスの黄金の林檎の園]も[カリュプソの島]も[海中に没したアトランティスの候補地]のみならず[トロイア崩壊の原因]そのものと結びついている」

とのことについて摘示すべきと判じたことの多くを摘示した。

につき、ここまでにて証示に努めもしてきた表記のこと、

[ヘスペリデスの黄金の林檎の園](アトラスの娘らが管掌する場)および[カリュプソの島](アトラスの娘の住処となっている島)は双方、伝説上のトロイア崩壊の原因そのものと関係があるものである」

とのことは

[[アランティス]と[トロイアの崩壊]の ―黄金の林檎を介しての― 結びつき]

を示すものでもあるが、さらに同点に接合するところとして次のようなこともが指摘出来るようになっている。

「トロイアはギリシャ勢に攻め滅ぼされた後、(異伝では)、その元の主(トロイアの民ら)を失った廃墟として占領をなしていた攻め手のギリシャ勢の攻囲用の防壁を伴った陣地もろとも神罰によって海中に没せしめられたとの伝承が伴っている都市となる」

「他面、アトランティスについてもギリシャの軍勢と戦争をなしている折に大地震にさらされ、ギリシャ勢諸共、海中に没したとの話が伝わっている」

上記にあっての

[トロイアのギリシャ勢を巻き込んでの洪水による崩壊]

についてはトロイア戦争の物語を叙事詩として語り継いできたホメロスの作品に語られずのところを描いたとの書物である『トロイア戦記』(つい先立っての出典(Source)紹介の部44-3にて引き合いに出した書物)にそういう記述が[文献的事実]の問題として含まれているのでその部を取り上げておく。

| 出典(Source)紹介の部44-4 |

ここ出典(Source)紹介の部44-4にあっては

[トロイア城市の末期は攻囲勢のギリシャ軍諸共にしての水没であったとの特定古典内記述がある]

とのことについての典拠を挙げることとする。

(直下、『トロイア戦記』(講談社学術文庫刊/松田治訳)p.441―p.442、第14巻[ギリシャ軍の帰国]の部よりの引用をなすとして)

水没するトロイア

折しも、ポセイダーオーンは、その不屈の胸のうちで、逞しいギリシャ人たちの防壁や塔に激しい敵意を向けていた。それはギリシャ人たちがトロイア勢の憎悪にみちた攻撃を防ぐために構築したものだ。神は大急ぎで、黒海からヘレスポントスへ流れる海の水のすべてを氾濫させ、それをトロイアの海岸にぶきまけた。上空からはゼウスが、誉れたかい地ゆすりの神を讃えて、雨を降らせていた。また遠矢を射るアポローンにしても、苦労はしなかったわけではなく、イーデー山からあらゆる川の流れを一カ所に導き、ギリシャ人たちの要塞を水びたしにした。海は動揺をつづけ、そしてまだ、ゼウスの雨によっておびただしく増水した急流が、轟々と流れていた。この急流が、ギリシャ人たちの防壁をことごとく無惨に粉砕しないままに海になだれこもうとするのを、とどろく海の黒い波浪が阻止していた。そこでポセイダーオーンみずから、中から地面を割り、水と泥と砂を無限に噴出させた。そして強力な力でシーイオン岬をゆさぶった。するとトロイアの海岸も土台も轟音をたて、巨大な城壁は破壊され、水没してみえなくなり、大きくぽっかり口を開けた大地の中へ飛び込んでいった。そして、海が退いたとき、砂だけがまだ見えていた。その砂は鳴りどよめく岬からはるか遠くへの波打ち際まで広がっていた。以上の事態は神々のよこしまな考えによって達成されたことである。

(引用部はここまでとする)

(尚、上にて原文引用をなした邦訳版『トロイア戦記』記述については国内流通を見ている当該著作(講談社学術文庫刊『トロイア戦記』)を直に手元にとってみないとそれが[文献的事実]を体現したものか確認の術がないととらえるため、即時即座にオンライン上より確認なせないととらえたため、ネット上に公開されている当該古典該当部の英文テキストも下に挙げておくこととする ――下に引用なしての英文から何語か抽出して入力し、また、英語版古典タイトル The Fall of Troyおよび古典の著者と伝わる Smyrnaeus Quintusの名称を入力すれば、検索エンジンから特定できるところの The Project Gutenbergのサイトにて公開されている The Fall of Troy英訳版(1913年刊行のもの)よりの引用を下になしておくこととする)。

(直下、 Project Gutenbergのサイトにて公開されている The Fall of Troy(1913)よりの原文引用をなすとして)

The sea Dashed o'er it, and the roaring torrents still Rushed on it, swollen by the rains of Zeus; And the dark surge of the wide-moaning sea Still hurled them back from mingling with the deep, Till all the Danaan walls were blotted out Beneath their desolating flood. Then earth Was by Poseidon chasm-cleft: up rushed Deluge of water, slime and sand, while quaked Sigeum with the mighty shock, and roared The beach and the foundations of the land Dardanian. So vanished, whelmed from sight, That mighty rampart. Earth asunder yawned, And all sank down, and only sand was seen, When back the sea rolled, o'er the beach outspread Far down the heavy-booming shore. All this The Immortals' anger wrought.

(引用部はここまでとする ―※― )

(※ちなみに、直上にての抜粋部、『トロイア戦記』英訳版(英文タイトル The Fall of Troyの入力をなした方がラテン語タイトルPosthomericaの入力をなした際よりもネット上で特定しやすくもなっているとの古典)の誰でもオンライン上より確認できるとの抽出部については[別の版から訳を起こされたと思しき日本国内流通版の表記 ―上にて原文引用なしているところの講談社学術文庫版の表記― ]に比べて簡明な記述がなされ、その意で内容が多少異なるとのものとなっているので、一応、直上にての同じくもの英文テキストに対する拙訳を付しておくこととする ⇒ 「ゼウスが降らした雨に倍加されるとのかたちで海水はほとばしりの轟音を響かせながら、地を奔った。[ダナン](訳注:[ダナン]はこの場合、トロイア包囲側のギリシャ連合軍を指す)の城壁が不毛なる洪水の下に滅せさせしめられるに至るまで、未だもってうなり続ける大海よりの黒色帯びての大波が打ちよせ打ちよせては深みにて結合するがごとくにて吐き出されていた。そうした中、ポセイドンによって大地が割られ、水・泥・土が入り混じっての洪水が襲いかかってシーイオン岬に尋常ならぬ衝撃でもって喚きかけるがごときことをなし、浜辺と父祖ダーダネルスの地(訳注:Dardanことダーダネルスはトロイア建立の父と伝説にてされる存在である)に轟音を浴びせもしていた。そうして力強き防壁(rampart)は、望見する限り、消滅を見ることとなった。大地は真っ二つに口を開け、すべてが沈み、海が引いた後、重々しきさまを呈していた内陸部からはるか下っての浜辺に至るまで一面、砂のみが認められるとのありさまであった。これ全て、不死なる者ら(イモータルズ、要するにギリシャ神話の神ら)の怒りが成就見てのことであった」(オンライン上より確認可能な上にて引用の英文テキストに対する拙訳はここまでとする))

上の記述はトロイアをようやっと滅ぼし、故地ギリシャへの帰国を企図していたギリシャ勢が僅かな例外を残して神々によってほぼ皆殺しにされていくとの過程を事細かに描いているとの段、包囲用に構築された自陣攻囲壁もろとも、主を失ったトロイア城市の土台もろとも、海中に没させしめられていくとの筋立てを体現しての段となるが、といった下りが[古の洪水伝承]と関わることを示唆する記述も同じくもの古典の中に存在する。

すなわち、先に出典(Source)紹介の部44-3の部にて引用をなした『トロイア戦記』(講談社学術文庫)にての

「デウカリオーンの時代にあの驚くべき雨が降ったときは、おそらくこのような嵐が人間たちを襲ったのだろう。大地は海に変わり、至るところ海の底になったのだ。」 無惨な嵐に心底から茫然となって、一人のギリシャ人がこのようにいった」

との邦訳版(441ページ)よりの原文引用しての記述(ギリシャ勢とトロイア廃墟に皆殺しの洪水を加速させるための神為としての大雨が浴びせられた折にギリシャ人が口にしたとの言葉を取り上げての部/オンライン上より誰でも確認できる英文表記では Raved round them. And one cried: "Such floods on men Fell only when Deucalion's deluge came, When earth was drowned, and all was fathomless sea!"となっている)に見る、

[デウカリオーンの時代のあの驚くべき雨]

というのはギリシャ版[ノアの洪水伝承]とでも言うべきデウカリオン洪水伝承のことを指しているがゆえである。

(:デウカリオン洪水伝承についてはたとえば和文ウィキペディア[デウカリオーン]項目には原文引用するところとして次のような記載がなされているところでもある。

(直下、和文ウィキペディア[デウカリオーン]項目より原文引用をなすとして)

ゼウスが洪水を起こした原因は、次のようなものである。ペラスゴスの息子リュカーオーンとその子たちは、不信心のために神々の怒りを買った。リュカーオーンは当初アルカディアにゼウス・リュカイオスの信仰を広めたが、神に祈る際に人間の少年を生贄としたことでゼウスによって狼の姿に変えられた。リュカーオーンの家はゼウスの雷霆で焼き払われた。リュカーオーンの息子たちは22名とも50名ともいうが、その悪行の噂はオリンポス山にも知れ渡っていた。ゼウスは貧しい旅人に身をやつしてリュカーオーンの息子たちのもとを訪れた。彼らは旅人に臓物入りのスープをすすめたが、スープには、羊や山羊の臓物だけでなく、彼らの兄弟の一人ニュクティーモスの腸が混ぜてあった。ゼウスはこれを見破ってリュカーオーンの息子たちを狼の姿に変え、ニュクティーモスだけは生き返らせたという。・・・(中略)・・・

ゼウスはこれらのことで人間に嫌気がさし、絶滅させてしまおうと、地上に大洪水を起こした。南風とともに豪雨が起こり、恐ろしい速さで海の水かさが増した。沿岸や平野にあるすべての都市が流され、世界はわずかな山の頂以外は水場たしとなった。しかし、デウカリオーンは父プロメーテウスから警告を受けていたので、いち早く方舟を作って食糧を積み込み、妻ピュラーとともに乗り込んでいた

(引用部はここまでとする.トロイア崩壊に際しても(先に引用なしたように)[ゼウスが大雨を降らせて洪水の威力を倍加させしめた]との描写が『トロイア戦記』にてなされている。他面、上にてのデウカリオーン伝説 ――リュカーオンという土地の王にその息子ニュクテイオスの人肉を食わされたことにゼウスが憤激して人間を滅ぼすことにしたとの伝説―― でも[ゼウスが大雨を降らせて洪水を招いた]との描写がなされている(そして、『トロイア戦記』では以上のデウカリオーン伝説のことを攻囲側のギリシャ勢に属するギリシャ人が語っているとの描写がなされている))

お分かりだろうが、(元となっている『トロイア戦記』という古典、スミュルナのクイントゥスという古典期著述家の手になるものとして(上にて既述のように)15世紀にはじめて写本が発掘・発見されたとのその古典の縁起に[ルネサンス期にての捏造可能性]が伴うものでも)、[トロイア崩壊の顛末]が一面で古の大洪水伝承の崩壊の顛末と接合するとの記述が何百年も前からその存在が確認されているとの古文献に認められるとのこととなっているのである(疑わしきにおかれてはPosthomericaの英訳版である The Fall of Troyの記述内容を同著を Project Gutenbergなどからダウンロードでもなし、引用なしたところが文献的事実か否かとの観点で確認なしていただきたいものである)。

(出典(Source)紹介の部44-4はここまでとする)

以上より

[[ギリシャ勢と戦争をなした後のギリシャ勢をも巻き添えにしての洪水によるトロイア滅亡]と[ギリシャ勢と戦争をなした後のギリシャにも被害が及んだところの洪水によるアトランティスの滅亡]

は

「その末期(まつご)のありよう]

として接合すると述べることができるようになっている。

(:尚、アトランティスの方の最期が戦争相手であったギリシャ勢を巻き込んでの海中沈没であったと伝わっていることについては先立っても引用なして示している ――先に本稿にての出典(Source)紹介の部36にあってプラトン全集12(岩波書店刊行)『ティマィオス』収録部のp.22-p.23より引いたところとして さて、このアトランティス島に、驚くべき巨大な、諸王国の勢力が出現して、その島の全土はもとより、他の多くの島々と、大陸のいくつかの部分を支配下におさめ、なおこれに加えて、海峡内のこちら側でも、リビュアではエジプトに境を接するところまで、また、ヨーロッパではテュレニアの境界に至るまでの地域を支配していたのである。実にこの全勢力が一団となって、あなた方の土地も、われわれの土地も、否、海峡内の全地域を、一撃のもとに隷属させようとしたことがあったのだ。・・・(中略)・・・すなわち、あなた方の都市は、その盛んな意気と戦争の技術とであらゆる都市の先頭に立ち、ある時にはギリシャ側の総指揮に当たっていたが、・・・(中略)・・・侵入者を制圧して勝利の記念碑を建て、未だ隷属させられていなかった者についてはその隷属を未然に防いでくれたのだし、その他の者に対しては、とにかくヘラクレスの境界内に居住する限りのわれわれ仲間すべてについて、これを、惜しむことなく自由の身にしてくれたのであった。しかし後に、異常な大地震と大洪水が度重なって起こった時、苛酷な日がやって来て、その一昼夜の間に、あなた方の国の戦士はすべて、一挙にして大地に呑み込まれ、またアトランティス島も同じようにして、海中に没して姿を消してしまったのであった

( Project Gutenbergにて取得可能なTimaeusに見る該当部表記は This mighty power was arrayed

against Egypt and Hellas and all the countries bordering on the Mediterranean.

Then your city did bravely, and won renown over the whole earth. For at

the peril of her own existence, and when the other Hellenes had deserted

her, she repelled the invader, and of her own accord gave liberty to all

the nations within the Pillars. A little while afterwards there were great earthquakes and floods, and

your warrior race all sank into the earth; and the great island of Atlantis

also disappeared in the sea.

となる)と記載されているとおりである。ちなみに、「あなたがたの国」と表記されているのは都市国家「アテナ」のことである)―― 。

以上のような伝わるところのアトランティスの最期に対して、トロイアの最期として[アガメムノン王に率いられたギリシャ勢による攻囲戦の後、住民皆殺しの憂き目に遭った後、洪水によって包囲勢力諸共、微塵も残さず完全破壊された]とのことが伝わっているわけである。繰り返すが、以上のようなかたちで[アトランティス]と[トロイア]は[ギリシャ勢との戦争とギリシャ勢を巻き込んでの大洪水によっての滅亡]という文脈で結びつくのである。 だけではなく、欧州では[アトランティスの所在地]と目される場として[黄金の林檎の園]、すなわち、[[トロイア崩壊の原因となった神の果実]の園]が挙げられてきたとの事情がある(出典(Source)紹介の部40および出典(Source)紹介の部41)。 それでもってしてアトランティスおよびトロイアは[ギリシャ勢との戦争と大洪水によっての滅亡した領域]としてだけではなく[黄金の林檎(トロイア崩壊の原因)]を介しても接合していることになると述べられるわけである)

(ここまで示してきたことを英文で端的に表記すれば、以上のようなところとなる)

だが、以上、摘示に努めてきた内容をもってしても

[トロイアとアトランティスの「多重的」結びつき]

について典拠として足りないととらえる向きもあるかもしれない。であるから、欧米圏の古文献内容を「対象多岐に渡るところとして」把握しようとしてきた人間として通ずるに至ったこととして、

[トロイア・アトランティス接続性を示す「他の」古文献内記述]

もが存在していること、以降、示しておくこととする(ここまでの内容をきちんと把握している向きにはいちいちもって述べるまでもないか、とも思うのだが、そういう細々とした指し示しに注力なしているのは同じくものことが[アトラス][アトランティス]との名詞を[ブラックホール関連事物]にあっての命名規則に組み込んでいる(ブラックホールの検知・観測をなしうるとされる検出器ATLASおよびイヴェント・ディスプレイ・ツールATLANTISになるものを運用している)とのLHC実験に深く深く関わるとの指摘がなせてしまうからである)。