[異様性を呈しての先覚的言及]が[高度な科学的知見を示す方式]にて具現化してきたとのことがあることについて 補説4

直前頁までにあって映画『ファイト・クラブ』におけるフリーメーソンに関わる問題となる特質について詳述してきたとの部位、 I.からV.と振っての部位にあってのV.の部、再表記するが、

911の事件については

[部分的に「フリーメーソン象徴主義に通ずる」視覚的特徴を呈しながら事件(911の事件)の発生について予見的言及をなしている作品ら]

が「他にも」複数作存在しているとのことがある。であるから、ことは[極めて特殊な唯一例の話]にとどまってのものではないとのことで映画『ファイト・クラブ』におけるフリーメーソン・シンボリズムとの接続性が一層にして問題になる。

とのところから押し広げて何が指摘できるのかについての実にもって長くもなっての指摘をなしてきた。

再言すれば、

「911の事件が引き起こされることについて【予言】(としか神秘主義がかっての向きらには表されない)とのかたちでの事前言及 ―たとえば、第三者による即時でもって済む後追いを念頭にして典拠を事細かに明示してきたように『ファイト・クラブ』という作品については映画版(1999年封切り)で[ワールド・トレード・センター一帯]であるとのことが何度も「執拗に」寸刻描写されている地点での同時ビル倒壊計画のありようが描かれ、それが小説版(1996年初出)では[191階建てのビルの爆破]との計画であるとされている([ワールド・トレード・センターでの爆破、次いでの、ビルの倒壊]/[191との911を想起させる数値と結びつけられての爆破、次いでの、ビルの倒壊]との要素が同一の作品にあって具現化を見ている)― が実にもって多数の作品にて具現化を見ている、しかも、相互に似たりよったりのかたちで具現化を見ている ―ワールド・トレード・センターにての爆破を描く作品「ら」には多く[露骨なるフリーメーソン象徴体系との接合]が見てとれる― とのことがある」

わけだが、そこにいう【予言】(としか神秘主義がかっての向きらには表されない式)が見てとれることについてその本質に関わりもするとの摘示をこれよりなしたい。

さて、ここまでにて[911の事件の発生の事前言及]とのことにつき専一に論じてきた、具体例・具体的確認方法を数多挙げながらも同じくものことを実にもって細々と論じてきたわけであるも、[予言]とのことで述べれば、本稿にあってのここでの部を包摂する補説4と振っての「ひとまとめにしての」部ではアクツ・オブ・ジ・アポースルズ、新約聖書の『使徒行伝』に登場する、

[占いをこととする女に取り憑いたピュートーン(パイソン)]

という存在、[占いの霊]とも呼び慣わされもしている存在のことをまずもって引き合いに出していた。

(:その点、上記[パイソン]については本稿の出典(Source)紹介の部100、[占いの霊]について契機としての話をなしたとの段にあっての出典紹介部にて[予言の霊としてのピュートーンの特性]にまつわるところとして近代欧州人の認識を示す洋書 ―( Project Gutenbergにて全文公開されているとの CRITICAL EXAMINATION OF THE LIFE OF ST. PAUL『聖人パウロの人生についての批判的検証』との書物)― の記述を引いてピュートーン(パイソン)が何たるかの説明を講じた。

また、並行して国内の即時に物事を確認したくもあるとの向きら「をも」想定して和文ウィキペディアより

(そちらウィキペディアにての現行記述につき再引用するところとして)

ピュートーン(古希: Πύθων, Pȳthōn, ラテン語: Python)とは、ギリシア神話に登場する巨大な蛇の怪物である。長母音を省略してピュトンとも表記される。・・・(中略)・・・ピュートーンはガイアの子で、その神託所デルポイを守る番人でもあった。デウカリオーンの大洪水後に残った泥から生まれたと言われる。デルポイの神託所をすっぽり巻ける巨体を持ち、かつては人間たちに神託をもたらしていた。・・・(中略)・・・アポローンはピュートーンの亡骸を手厚く扱い、デルポイのアポローン神殿の聖石オムパロスの下の地面の裂け目に葬った。・・・(中略)・・・オムパロスとは「へそ」の意で、同地が世界の中心たることを示すという。・・・(中略)・・・また、ピュートーンのために葬礼競技大会ピューティア大祭の開催を定め、新たに開いた自分の神託所の巫女にもピューティアー(Πυθ?α)を名乗らせた。デルポイで巫女たちがトランス状態に陥るのは、地底からピュートーンが吐き出す霊気によるものだとされる。・・・(中略)・・・『新約聖書』の「使徒行伝」16章16 - 18節にもピュートーンが登場している(『新共同訳』では「占いの霊」)。このときピュートーンは女奴隷に取り憑いて占いをさせていて、パウロ一行に出会うと何度も「この人たちは救いの道を宣べ伝えている」と繰り返した。パウロがうんざりして「イエス・キリストの名によって、この女から出ていけ」と言うと、ピュートーンは即座に出ていったのだった

(引用部はここまでとしておく)

との記述を引いたりもしていた)

そうした話柄、切り口上で話をなすことにしたのは

[【パイソン(ピュートーン)の問題に通ずるところでの奇怪無比な、それでいて、予言の本質を示し、また、予言の向かう先にも関わるような図像が存在している】がため、パイソンのことを話の俎上にあげるべきであるとの【知識】(情報把握)と認識(判断)]

がこの身にあったためである。

これよりの段にてはそこにいう

【パイソン(ピュートーン)の問題に通ずるところでの奇怪無比な、それでいて、予言の本質を示し、また、予言の向かう先にも関わるような図像が存在している】

とのことについて把握情報に基づいての詳説を講じていくこととする。

(:ここまでの流れからご察しいただきたいのだが、解説試みるのは

[あたら好事家の好奇心に応えようとの意図]

などによってではない(相応の人間は脳が処理しないといった限界があるためか、筆者の意図を履き違えることもあるだろうと思いつつも強調したきとことして、である)。

ここに至るまで何度も何度も繰り返し述べてきたところだが、

[【予言の本質】が[我々を殺そうとしているとの力学]の性質を示すとのことを訴求、もって、「それでいいのか.(筆者を包含する)人間存在というものは」との問いを発したい]

がためにそういう話を敢えてもなそうというのである)

まずもって前提となるところとして[次のこと]、取り上げることとする。

[聖書の『使徒行伝』に登場するところの【憑依なして託宣をこととする予言の霊】は[神託の地デルポイと往古結びつけられていた大蛇パイソン]であるとの物言いがなされているが、その大蛇パイソンと結びついた巫女達が古代ギリシャ文明では【神託をなす存在】として重要視されていたということがある](直下、出典(Source)紹介の部109を参照のこと)

ここ出典(Source)紹介の部109にあっては

[聖書の『使徒行伝』に登場するところの【憑依なして託宣をこととする予言の霊】は[神託の地デルポイと往古結びつけられていた大蛇パイソン]であるとの物言いがなされているが、その大蛇パイソンと結びついた巫女達が古代ギリシャ文明では神託をなす存在として重要視されていたということがある]

とのことの出典を挙げることとする。

さて、表記のことについては目に付くところとして先に内容を引いた和文ウィキペディア[ピュートーン]項目にても次いで引用なすような記載がなされているところとなる。

(直下、和文ウィキペディア[ピュートーン]項目にての現行記載内容よりの再度の引用をなすとして)

「アポローンはピュートーンの亡骸を手厚く扱い、デルポイのアポローン神殿の聖石オムパロスの下の地面の裂け目に葬った。・・・(中略)・・・また、ピュートーンのために葬礼競技大会ピューティア大祭の開催を定め、新たに開いた自分の神託所の巫女にもピューティアー(Πυθία)を名乗らせた。デルポイで巫女たちがトランス状態に陥るのは、地底からピュートーンが吐き出す霊気によるものだとされる」

(再度の引用部はここまでとする)

同じくものことは

「ギリシャの神託の地、古代都市デルフィ(デルポイ)の巫女はピュートーンからその名が取られて[ピューティア]と呼称されていた。

彼女らは地中に埋葬された大蛇ピュートーンの腐敗ガスを吸ってトリップ、予言をなすといった類の存在、【蛇巫(へびふ)】であった ―※日本民俗学を(私的ないし職業的に)研究している向きらが「日本神道では大物主(おおものぬし)、蛇神としての顔を持つその大物主が活玉依比売(イクタマヨリビメ)にいわゆる妻問い婚をなし、蛇として同女を孕(はら)ませたと伝わっている.そうした経緯から国土にては蛇との仲立ちをする巫女がおり、彼女らはいわば【蛇巫(へびふ)】であったのだろう」といったことを主張したりしているとの伝で述べれば、ピュートーンのガスを吸ってトリップするとのことで神託の巫女ピューティアらは古代ギリシャ版の【蛇巫(へびふ)】とも述べられる― 」

とのことに通じている。

ピューティアにまつわっての歴史的事情については(極めて確認しやすきところとして)英文Wikipedia[Pythia]項目にあって次のように記載されているところでもある。

(直下、英文Wikipedia[Pythia]項目より引用なすところとして)

The name "Pythia" derived from Pytho, which in myth was the original name of Delphi. The Greeks derived this place name from the verb, pythein (πύθειν, "to rot"), which refers to the decomposition of the body of the monstrous Python after she was slain by Apollo. The usual theory has been that the Pythia delivered oracles in a frenzied state induced by vapors rising from a chasm in the rock, and that she spoke gibberish which priests interpreted as the enigmatic prophecies preserved in Greek literature.

(訳として)

「ピューティア(デルフィ巫女)との名称は[パイソ]、神話にあっては都市デルフィ(デルポイ)の最初期の名とされるそちら[パイソ]に由来している。デルポイという地については(原初、)古代ギリシャ人らは[アポロン神に大蛇ピュートン(パイソン)が屠られて埋葬なされた後にてその死骸にての腐敗状態をあらわしているとの動詞pythein]に由来するものとしての命名を(都市の名として)なしたのである。一般に通用視されるところの理論ではその[デルポイ]の地([パイソン死骸にての腐敗状態( the decomposition of the body of the monstrous Python after she was slain

by Apollo )が原初の地名由来となっていたとされる神託の地])の巫女であるピューティアは神官らに(ギリシャ古典に保持されての)[謎帯びての予言]として解釈されてきた訳の分からぬことを託宣しもしていた、岩の裂け目より噴出しての蒸気の影響にて狂乱状態に陥っての予言者らを輩出していたとされている」

(訳を付しての引用部はここまでとする ―※― )

(※1表記の引用部にあってWikipedia上で出典として紹介されているのは Homeric Hymn to Apollo(の363行から369行)とされる。

につき、該当古典 ( Project Gutenbergのサイトにて公開されている ―従って特定テキストを検索するなどすることでオンライン上よりそれそのものを同定・捕捉できるようになっている― HESIOD, THE HOMERIC HYMNS, AND HOMERICA『ヘシオドスのホメロス讃歌』、 Evelyn Whiteという人物によって前世紀初頭にて英訳されているとの版) にあっては

(以下、 Project Gutenbergのサイトにて全文公開されているとの HESIOD, THE HOMERIC HYMNS, AND HOMERICA『ヘシオドスのホメロス讃歌』よりの引用をなすとして)

Against cruel death neither Typhoeus shall avail you nor ill-famed Chimera,

but here shall the Earth and shining Hyperion make you rot. Thus said Phoebus,

exulting over her : and darkness covered her eyes. And the holy strength

of Helios made her rot away there ; wherefore the place is now called Pytho,

and men call the lord Apollo by another name, Pythian ; because on that

spot the power of piercing Helios made the monster rot away.

(即時手仕事としての多少意訳がかってのものながらもの訳を付すとして)

「無情なる死に怪物ティポーンも汝もそして悪名高きキメラも抗じることはできぬ、ただ、ここにて[大地]、そして、[輝けるハイペリオン]が汝を腐らせるまでだ。このように言い、ポエブス(訳注:アポロンのラテン語にあっての異称)は彼女パイソンに勝ち誇り、闇が彼女の両の目を閉ざした。そして、ヘリオス(訳注:太陽神)の聖なる強さが ―その一点にてつらぬく力が化け物を滅せさせるとの由(よし)にて― 彼女(ピュートーン)をその場、今はPythoと呼ばれ、人々がいと高きアポロンを招請すべくもPythianとの名で呼びもするとのその場にて腐り果てさせしめた」

(訳を付しての引用部はここまでとしておく)

とウィキペディアの記述と[ほぼ同一のこと](デルポイの原初期の名がパイソンの死骸と結びつく[Phythian]であるとのこと)が記載されている)

(※2上の※1ではウィキペディアにプラスして確たる[文献的事実]の問題に関わる典拠 ―過去を変えてしまうような機序がない限り不変不動であるとの古典― を挙げもしている。その点、本稿の先の段でも申し述べていたのと同じくものことを再三再四、一応、述べておくが、確かにウィキペディア程度の媒体を「それだけにしか論拠を求めずに」信ずるは誤りの元であるとのことがある。

大学や大学院でもウィキペディア程度のものをソースに挙げることは忌避されるきらいがあるとされること(少なくとも大学時代にはウィキペディアなどというものが知られていなかった世代の手前とて聞き及ぶところとしてそういう風があるとされること)や実際にウィキペディアには錯簡(順序記載ミス)・誤脱(誤字脱字)のようないわゆる[汎ミス]に留まらぬところの誤記誤謬や相応の確信犯的なる者達による読み手にバイアス(予断偏見)を与えんとしての情報操作のための編集記述が多く含まれているとのことは手前もよく知っていることである ―「これは間違いではなかろう」と予断持って物理学者に英文ウィキペディアにての[宇宙線]関連項目からの記載を引き合いに出しての(然るべきやりようでの)質問を発して[誤謬]を指摘されてしまったとのことも手前にはある― 。

以上のこと、申し述べたうえでさらに書いておくが、 ―(『この世界に丁寧に論拠にスクリーニングかけての話をなすに値する[聞く耳]を持った「本当の」人間 (聞く耳など一切持ちようがないとの[徹頭徹尾そうであるとの偽物]が[本物]のフリをしているといった存在ではないとの「本当の」人間) が如何までほどにいるというのか』 という筆者に虚しさの念を常に抱かせもするそもそもの問題事は『それはそれで.』と脇に置いたうえでさらに書いておくが)― 、

「手前(本稿筆者)はウィキペディアのみでしか確認できぬような論拠薄弱な話は基本的にはなさないこととしているし(出典を取り立てて挙げないところでは弥増(いやま)しに筆者はそういうスタンスでやっている)、信憑性に疑義があることを取り上げる場合には、[それ程度の信憑性のものではあるが.]とのことを明示しての書きよう、たとえば、【およそ断じられはしないが、】【・・・などと言われもしている】といった書きようをなすようにしている」)

(出典(Source)紹介の部109はここまでとする)

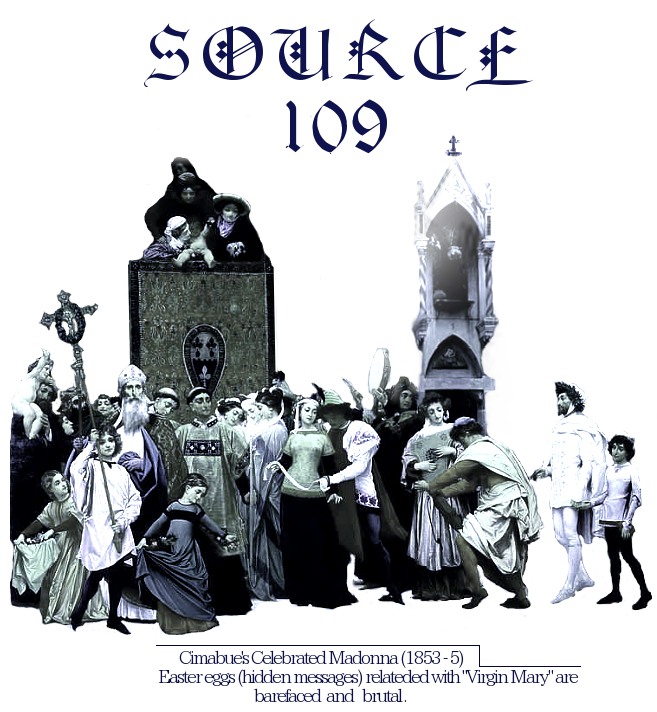

上は19世紀から20世紀にかけて活動したジョン・コリエという画家の手になる、

Priestess of Delphi『デルポイの巫女』

と画題振られての19世紀末(1891年)に作製された画よりの抜粋となる(英文Wikipediaに掲載されているとのもの)。

同画にあっては(画題に見るところの)[デルポイの巫女]たるピューティアが ―デルポイの旧名Pythoが「腐ること」を意味するpytheinという発音の大蛇パイソンに由来する動詞から命名されているとされる(上述)ことからもそうであると想起されるように― [地中からわき出てくるパイソンの腐敗ガス(とされるもの)]を吸って[予言]をなすとのそのさまが見てとれる。

さて、以上、[古代ギリシャ版の蛇巫(へびふ)](先述)とも言うべき[ピューティア ―聖書の使徒行伝にて「蛇の言葉とされるものにて」パウロらを担いだ蛇(パイソン;ピュートーン)憑きの女占い師が如き存在― ]のことをここで取り上げることとしただけの「明確にそうだと示せる」事由がある。それは

[パイソン(ピュートーン)にまつわる奇怪無比な、それでいて、予言の本質を示すような図像が存在している]

とのこととなる。

それは

[ピューティアら(神託の大蛇パイソン・ピュートーンより名称付されての巫女)らが拠点としていた神託の地デルポイには[巫女ピューティアおよびピューティアと結びつく蛇と接合する女予言者]が存在しており、その女予言者は[シビラ]と呼ばれていた。その女予言者[シビラ]に関わるところで

[予言(救世主イエス・キリスト誕生の予言)にまつわっての図像]

が

【「明らかに」高い技術力を有している科学的先進文明のやりよう ―いかにも人を食ったものとしてのやりよう― と解されること】

として具現化しているとのことがある]

ということである (:いきなりも「[ピューティア]および蛇と結びつく「デルポイの」女予言者にまつわるところで科学的先進文明のやりようと解されること]が具現化している」などとの物言いを(まさしくも)突拍子もなく持ち出されれば、正気を疑いたくなる、ないし、首をかしげたくなるとの向きも多かろうが、については、「続いての[具体的指し示し]の部を検討していただければ、労せずして伝えんとしていること、ご理解いただけるところである」と明言しておく)。

表記のことについて次の順序での指し示しをこれ以降なしていく。

1.しばしば混同されるデルポイの神託の巫女ピューティアとデルポイの女予言者シビュラには双方、[蛇巫(へびふ)]がかった存在としての接合性があることの指し示しをなす

2.[予言をなすシュビラ]はキリスト教が欧州を席巻しきった後、さらに時を経ての折たるルネッサンス期にても[美術品らのモチーフとされていた存在]となっていることを指し示す

3.シビュラをモチーフとしたルネサンス期特定美術作品に

【予言をなさしめる力が(往時の時代の人間存在から見て)圧倒的な科学力を有した存在に由来している】

とのことを示す[証跡]が多重的に見てとれる、しかも、人を食っているとしか思えぬブラックユーモアの発露を伴って見てとれる ―ピューティアがそのガスを吸ってトリップしていたとされるデルポイの神託の蛇パイソン(ピュートーン)は聖書の使徒行伝で「神の子イエスの教えの真正さに太鼓判を押す」存在として登場しているわけだが、そうもしてピュートンにその教えが担がれている神の子イエスの【処女懐胎】にまつわって人を食っているとしか思えぬ科学的描写をなしているとの一品が存在している― ことを指摘できるようになっているとのことが(「具体的極まりなくも摘示できる格好にて」)「ある」とのことを指し示す

まずもって、

1.しばしば混同されるデルポイの神託の巫女ピューティアとデルポイの女予言者シビュラには双方、[蛇巫(へびふ)]がかった存在としての接合性があることの指し示しをなす

とのことについてであるが、これ以降の典拠紹介部でもって段階的に同じくものことの解説をなしていくこととする。

ここ出典(Source)紹介の部109(2)にあっては

[古のデルポイの地には【ピューティア】(蛇パイソンの死骸由来のものもとされる地中よりのガスで酩酊して予言なしていた存在)と並んで【シビュラ(シビラ)】との予言なす存在も拠っていた](そして、両者【ピューティア】と【シビュラ】はしばし取り立てて異同が注意して論じられる程に近接した存在と見られる傾向がある)

とのことにまつわっての解説をなす。

(直下、英文Wikipedia[Sibyl]にての[ Delphic Sibyl(デルフィのシビュラ) ]の節の現行にての記載を引いておくこととする)

The Delphic Sibyl was a legendary figure who gave prophecies in the sacred precinct of Apollo at Delphi,located on the slopes of Mount Parnassus.The Delphic Sibyl was not involved in the operation of the Delphic Oracle and should be considered distinct from Pythia, the priestess of Apollo,also known as the "Oracle at Delphi." [ . . . ] The Delphic Sibyl has sometimes been confused as Delphic Oracle. The two are not identical,and should be treated as separate figures.

(訳として)「[デルポイのシビュラ]はパルナッソス山、その斜面にてのデルポイにてのアポロンの聖域にて予言をなしていたとの伝説上の予言者である。デルポイのシビュラは他のデルポイの他の予言者の動静には関わっておらず、同様に[デルポイの巫女]として知られていたアポロンの女神官たるピューティアとは別個に考えられようとの存在である。・・・(中略)・・・デルポイのシビュラはしばしばデルポイの巫女(ピューティアら)と混同されもするが、両者は別個の存在であり、別人格として扱われるべき存在である」

(訳を付しての引用部はここまでとする)

さらに(書名長くもなるが、オンライン上より誰でも確認できるところとしてのソースとして) Project Gutenbergのサイトにて全文公開されている Charles Rollinという人物(17世紀から18世紀に活動の仏人歴史家)の手になる The Ancient History Of The Egyptians, Carthaginians, Assyrians, Babylonians,

Medes and Persians, Macedonians and Grecians( Translated From The French

In Six Volumes Vol. I. New Edition.

(仏語から訳されての新版、全六巻中の第一巻としての)『エジプト・カルデア・アッシリア・バビロニア・古代メディア・ペルシャ・マケドニア・ギリシャの民らの古代史』)という書籍の冒頭にてのPreface(巻頭言)の部の記述を引いておく。

(直下、 The Ancient History Of The Egyptians, Carthaginians, Assyrians, Babylonians, Medes and Persians, Macedonians and Grecians( Translated From The French In Six Volumes Vol. I. New Edition.より引用をなすところとして)

We must not confound the Pythia with the Sibyl of Delphi. The ancients represent the latter as a woman that roved from country to country, venting her predictions. She was at the same time the Sibyl of Delphi, Erythraean, Babylon, Cumaean, and many other places, from her having resided in them all. The Pythia could not prophesy till she was intoxicated by the exhalation from the sanctuary of Apollo. This miraculous vapour had not that effect at all times and upon all occasions.

(訳として)「[ピューティア]と[デルポイのシュビラ]を混同すべきではない。古代人は後者(デルポイのシュビラ)をして国々を遍歴し、予言を露わにしていた存在であると表している。彼女シビュラはデルフォイ・エルトライ・バビロン・キメリアおよび他の多数箇所にて住まっていたシュビラらと(総称として)同一存在である。(他面)、ピューティアは(定住性を呈して)アポロン聖域にあっての放出物にて酩酊なすまで予言をなすことができなかったとの存在となる。この奇跡をもたらす蒸気はありとあらゆる時・機会にて効果を呈したものではない」

(訳を付しての引用部はここまでとしておく)

以上のように、

「ピューティアのように予言の力を特定地域 ―アポロンが大蛇ピュトンを殺傷し、腐り果てたその肉塊を埋葬したとのデルポイ― に制限されて行使していたわけでもなければ、地中よりのガスに依存して予言をなしていたわけでもなく、ギリシャ各地に存在し、デルポイにも存在して予言をなしていた存在である」

というのが[シビュラ]であるとされている。

(出典(Source)紹介の部109(2)はここまでとする)

さて、古代ギリシャにあってのデルポイ(デルフィ)にあっては占いをこととする[ピューティア]と並んで[シビュラ]という存在がいた ―しかも混同されがちでしばしば異同について目立って指摘されるとのかたちにていた― と伝わるわけであるが、デルポイ地域に存在していたシビュラも同じくもデルポイに拠っていたピューティアと同文に[蛇]と濃厚に結びつく存在と伝わっているとのことがある。

どういうことかと述べれば、

[「デルポイの」シュビラは[ラミアと呼ばれる伝説上の蛇女]の娘である]

との話が伝存していることがある([蛇の巫女]としての側面に関わるため、このような話をなしている)。

表記のことについて下に出典紹介部を設けておく。

ここ出典(Source)紹介の部109(3)にあっては

[各地にシュビラの名を冠する存在がいたとされる中で「デルポイの」シュビラは[ラミアと呼ばれる伝説上の蛇女の娘]であるとされている]

とのことの典拠を挙げておくこととする。

その点、まずもって英文Wikipediaにあって別項目として存在している[ Delphic Sibyl ]項目より一文のみ抜粋なすところとして次のことが伝わっている。

According to a late late source,her mother was Lamia,daughter of Poseidon.

「後の資料によると、デルポイにてのシュビラの母は【ポセイドンの娘ラミア】であるとされている」

上と同じくものことにつき、ここではメジャーどころ(日本にて高等学校にて『世界史』の科目をお受験科目として選択したならば、そう、同科目の領域で忠実なるアウトプット能力を要求される道を選んだとの向きならば、その名を暗記を強いられる)とのフランスの哲人ヴォルテールの著作よりの引用をなす。

(直下、 Project Gutenbergにて全文公開されている、すなわち、オンライン上にて「容易に」裏取りできるとの利点がある A PHILOSOPHICAL DICTIONARY VOLUME IX(『哲学事典 第9巻』)にてのAからZの字で事典掲載されているSIBYL.の項目にての内容を引用するとして)

The first woman who pronounced oracles at Delphos was called Sibylla. According to Pausanias, she was the daughter of Jupiter, and of Lamia, the daughter of Neptune, and she lived a long time before the siege of Troy.

(訳として)「デルポイにて予言を初めて発した女性はシビュラである。パウサニアス(訳注:ある程度、名が知られた2世紀ローマ時代のギリシャ人史家にして地理学者)によると、彼女はジュピター(ゼウス)とネプチューン(ポセイドン)の娘たるラミアとの間にできた子供となり、そして、トロイア攻囲戦より遙か昔から生きていたとのことである(以下略)」

(訳を付しての引用部はここまでとする)

以上のようにシュビラには[ラミアの娘]であるとの説明が付されていること、それが欧州の知識階級にて読まれていた事典(ヴォルテールの記した『哲学事典』/今日の高度情報化社会にて容易にその内容がオンライン上より確認できるとの古典)に載せられていることが分かる。

上に見る[ラミア]がどういった存在であるかと述べれば、 ―神話に詳しい向きとの中には知る人間も多かろうが―

[かつての美しい姿を呪いによりて[醜い蛇]の姿に変えられた女]

のことであると表されることが多いし、そのように伝わっている存在である(出典として:ここでは神話に詳しき向きなどにはよく知られた上記のことにつき容易に確認できるところとして英文Wikipedia[Lamia]項目の現行にての記載内容を引いておく。(以下、引用なすとして) In ancient Greek mythology, Lamia was a beautiful queen of Libya who became

a child-eating daemon. Aristophanes claimed her name derived from the Greek

word for gullet, referring to her habit of devouring children. In the myth,

Lamia is a mistress of the god Zeus, causing Zeus' jealous wife, Hera,

to kill all of Lamia's children (except for Scylla, who is herself cursed)

and transform her into a monster that hunts and devours the children of

others. Another version has Hera merely stealing away all of Lamia's children

and it being Lamia herself, losing her mind from grief and despair, who

starts stealing and devouring others' children out of envy, the repeated

monstrosity of which transforms her into a monster on its own. Some accounts say she has a serpent's tail below the waist. This popular description of her is largely due to Lamia, a poem by John

Keats composed in 1819. Antoninus Liberalis uses Lamia as an alternate name for the serpentine

drakaina Sybaris; however, Diodorus Siculus describes her as having nothing

more than a distorted face.

(補ってもの訳をなすとして)「古代ギリシャ神話にてラミアは[子供を喰らう悪鬼]となりはてた美しいリビアの女王を指す。アリストファネス(訳注:代表作『女の平和』で知られる著名な古代ギリシャの詩人)が主張したところでは彼女はギリシャ語gullet、その子供を喰らうとのやりように言及した言葉から命名された存在であるとされる。神話にては同ラミア、ゼウス夫人であり嫉妬に駆られたゼウスの妻ヘラによってその子らをすべて殺害され(ただ、そのうち、同様に呪われたスキュラは除く)、そして、ヘラによって他人の子らを狩って喰らう怪物へと変えられたと存在とのことになっている。他のタイプの神話にてはヘラはただ単純にラミアより子供らを奪い取るにとどまり、子供らを失ったラミアが悲嘆にて狂い果てて嫉視より他の子供を盗み喰らっていたとの自ら所業がゆえに怪物に変じたともなっている。いくつかの説では彼女は腰の下に蛇の尾を持っているとされる。この「通用性高き」ラミアに対する描写はジョン・キーツ(訳注:英国文学史を語る上では避けては通れぬとのレベルで著名なる19世紀詩人/代表作は『ハイペリオン』『レイミア』)の1819年の詩、『レイミア』に応じてのところが大である。 アントニウス・リベラリス (訳注:欧州にてルネサンス期にてその残置・残存するところの著作たる Metamorphoseon Synagogeが刊行されたとされている古代の文法学者) によるとラミアとは [蛇としてのdrakaina](訳注:drakainaについては問題となるPythoことピュートーンもその範疇に入ると英文Wikipedia[Drakaina(Mythology)]項目にて記載されている【女の竜系統の妖異】のことを指す ―英文Wikipedia[Drakaina(Mythology)]項目より引用なせば、 In Greek mythology, a drakaina (Ancient Greek: δράκαινα) is a female dragon,

sometimes with human-like features. Examples included Campe, Ceto, Delphyne,

Echidna, Scylla, Lamia (or Sybaris), Poine, and Python (when represented as female).

「ギリシャ神話にてドラカイナとは人間的特徴を呈しての女の竜らとなる.その例となるところはカンペ、ケトー、デルフィネ、エキドナ、スキュラ、ラミア(あるいはシュバリス)、ポイネ、そして女と見た場合のピュートーン(パイソン)である」と「現行にては」記載されている― )の代替名称となるとされているが、シケリア(シチリア)のディオドロス(訳注:紀元前1世紀頃に活動した有名な古代にての史家)はラミアについて[歪んだ顔の存在]以上の描写はなしていない」(引用部訳はここまでとしておく))

(出典(Source)紹介の部109(3)はここまでとする)

以上、通俗的な目立つところにての解説のなされように見るように「デルポイの」シビュラとは

[蛇に変じた女(であり、かつ、子供を喰らう怪物)たるラミアの娘]

とされ、かつもって、

[大蛇パイソンの腐敗ガスとされるものを吸ってトリップ、予言をなすとのピューティアとしばしば混同される(だが、別存在である)とのデルポイの予言の巫女]

ということになる。

であるから、

1.しばしば混同されるデルポイの神託の巫女ピューティアとデルポイの女予言者シビュラには双方、[蛇巫(へびふ)]がかった存在としての接合性がある

と述べても差し障りないであろうと強調するのである。

図の左列は蛇女としての女妖ラミア ―おそらく比較的知られたジョン・キーツの詩『レイミア』を通じてアジアの極東たる日本でもその名が知られるようになったとの存在― を描いた図像らとなる(左列上はハーバート・ドレイパーという画家の手になる20世紀初頭に描かれた妖婦としての近代的ラミア像となる。他面、左列下は Project Gutenbergにて公開されているとの1886年刊行の MYTH-LANDという著作、神話伝承上の生き物らを読み物的に解説することを趣意としているとの同著作にて掲載されているとの鱗に覆われた伝統的ラミアの描画形態を紹介した図となる)。

図の右列はシスティーナ大聖堂に存在しているとのルネサンス期の巨匠中の巨匠、ミケランジェロの手になる[デルポイのシビュラ]を描いた画となる。

「問題は」、以上、欧州人による具現化のやりようを例示してきたラミアとデルポイのシビュラが親子の関係にあると伝わっていること、そのような[一見にしてはどうでもいいように見えること]が[重大な先覚的言及の性質に通ずる]とのことにもなっていることである(続く段にての本稿の内容を確認いただきたいものではある)。

ここまでで

1.しばしば混同されるデルポイの神託の巫女ピューティアとデルポイの女予言者シビュラには双方、[蛇巫(へびふ)]がかった存在としての接合性がある

とのことにまつわる説明をなしたところで、次いで、

2.[予言をなすシュビラ]はキリスト教が欧州を席巻しきった後、さらに時を経ての折たるルネッサンス期にても[美術品らのモチーフとされていた存在]となっている

とのことを取り上げる(くどくも申し述べるが、そこからして[「予言」の科学的性質]を示すうえで意味をなすとの観点があっての話柄選択となる)。

まずもっては下の[特定図にまつわっての解説部]をご覧いただきたい。

上掲作品は(それが著作権の縛りを受けていないものであることも明示されながら)英文Wikipedia[ Tiburtine Sibyl ]項目([ティヴォリのシュビラ:ティヴォリの巫女]項目)にて掲載されているとのものである ―より具体的には The Tiburtine Sibyl meets Augustusと命名されている15世紀の絵画、作成者が画のモチーフから Master of the Tiburtine Sibyl([ティヴォリのシビュラの匠(たくみ)]でも訳すべきか)と今日呼ばれるに至っているとの名称不祥のオランダ人画家の手による画となる― 。

同画表題にみとめられる、

[ティヴォリのシュビラ]

とはローマ(のティヴォリの地)に拠を定めたと伝わるシビュラの末裔のこととなり、同じくもの画、その[ティヴォリのシビュラ]が

[来たる救世主イエス・キリストの到来(誕生)]

をときのローマ皇帝アウグストゥスに告げたとのエピソードに材を取っているとの画となる(呈示の画の中では天に立つ聖母子 ―マリアとキリスト― にローマの初代皇帝アウグストゥスが畏れを抱くような所作を見せている ―※通常の歴史理解ではアウグストゥス(紀元前63年-紀元14年)が[プリンキパトゥス]こと[元首制]を創始、[共和制期ローマに代わっての帝政期ローマの初代皇帝]と後に呼ばれるようになったとのその治政下にて後に欧州人精神世界の主宰者となったキリストが生誕を見たことになっている。といった歴史的事情を受けてのこととしてであろう、世俗の最高権力者たるローマ帝国初代皇帝であってしても霊的世界(などと宗教の徒に呼び慣わされるようなもの)の主催者の降誕(の預言)にはただただ驚嘆、ただただ膝を折って屈する以外に道はないとの寓意が上の画には込められていると見受けられるようになっている― )。

無論、

[アウグスゥストゥス(原初キリスト教を「体制維持の妨げになる淫祠邪教の類」と迫害し続けたまさにその統治体たるローマ帝国の創始者)に対する救世主降誕の預言と為政者の畏怖]

などというのは後のキリスト教教徒らによって付け加えられたとの創作となると判じられるのだが(アウグストゥス帝の何代も後の皇帝であるネロ帝に至るまでローマ帝国内でキリスト教は狂信的カルトとして迫害されていた集団であるというのが通常の歴史認識というものであることさえ分かっていればそうしたことは分かるところとなっている)、同創作エピソードにては[ティヴォリ地方(イタリアの一地方)に拠って預言をなす巫女]との式で[予言をなす存在としてのシュビラ(の特性)]がなくてはならぬものとして介在を見せている(より詳しき解説は続く解説部を参照いただきたい)。

さて、直近呈示の画にまつわるところで

[[アウグストゥス帝にイエスの来臨を告げるシュビラ]というテーマはある程度、通用性の高きもの ―(ここにて示したきこととしてルネサンス期にあっての芸術作品がしばしばそこより材を取られている程度に通用性の高きもの)― となっている]

とのことの出典を下に挙げておくこととする。

ここ出典(Source)紹介の部109(4)にあっては

[[アウグストゥス帝にイエスの来臨を告げるシュビラ]というテーマはある程度、通用性の高きもの ―(ここにて示したきこととしてルネサンス期にあっての芸術作品がしばしばそこより材を取られている程度に通用性の高きもの)― となっている]

とのことの出典を挙げることとする。

具体的には19世紀にてものされた書にして Project Gutenbergのサイトより全文確認できるとの著作らより[アウグストゥスに救世主誕生を告げるシュビラ構図が通用化していた]とのことにまつわる記述を抜粋しておく。

まずもって、19世紀にものされ、 Project Gutenbergのサイトより全文確認できるとの、

Legends of the Madonna, as represented in the fine arts(表題訳せば、『純粋芸術にて表象される存在としての聖母マリアの伝説』.1881年刊行の版.著者は Anna Jamesonという19世紀にて活動の美術に造詣深かったとのことである女流作家)

よりその内容を引くこととする。

(直下、 Project Gutenbergのサイトよりオンライン上から全文確認できるところの Legends of the Madonna, as represented in the fine artsにての II. Symbols and Attributes of the Virginよりの抜粋をなすとして)

The Sibyls are sometimes introduced alternately with the Prophets. In general, if there be only two, they are the Tiburtina, who showed the vision to Augustus, and the Cumean Sibyl who foretold the birth of our Saviour. The Sibyls were much the fashion in the classic times of the sixteenth century; Michelangelo and Raphael have left us consummate examples.

(訳として)「シビュラらはしばしば(キリスト教体系にあっての)予言者に代替するところとして紹介されてきた。一般的に、僅か二者のみであるが、彼女らはアウグストゥス帝にヴィジョンを見せた[ティヴォリのシュビラ]と救世主の誕生を前言していたとの[キメリアのシュビラ]らである。それらシュビラらは(芸術史にあっての)16世紀古典期にて流行となっていたもので、ミケランジェロとラファエルの両名がこのうえない例を今日に残している」

(訳を付しての引用部はここまでとしておく)

次いで、上にて挙げた出典と同文に19世紀、より具体的には1893年に刊行されたとの Rodolfo Lanciani(19世紀イタリアの考古学者で古代ローマの地図再現の分野の開拓者として知られていた人物ロドルフォ・ランチアニ)の手になる書、 PAGAN AND CHRISTIAN ROME(『異教およびキリスト教のローマ』)との古書より該当するところ ―シビュラのアウグストゥスに対する預言の類が通用化した宗教的テーマとして語り継がれてきた背景があるとのことの典拠となるところ― の記述を引いておくこととする。

(直下、 Project Gutenbergのサイトよりオンライン上から全文確認できるところの Pagan and Christian Rome(1893)にての CHAPTER I. the Transformation of Rome from a Pagan into a Christian Cityよりの抜粋として)

The belief that the sibyls had prophesied the advent of Christ made their images popular. The church of the Aracoeli is particularly associated with them, because tradition refers the origin of its name to an altar ― ARA PRIMOGENITI DEI― raised to the son of God by the emperor Augustus, who had been warned of his advent by the sibylline books. For this reason the figures of Augustus and of the Tiburtine sibyl are painted on either side of the arch above the high altar. )

(前提となっている前文内容を省略するとのかたちで訳すとし)

「[シビュラがキリストの到来を予言したという信仰]にて(先述の)それらイメージはよく知られたものとなった。

語り継がれるところでは[教会](訳注:文脈上、取り上げられている特定の教会)の名の由来が

[ ARA PRIMOGENITI DEI ](訳注:Primogenitiは the right of succession belonging to the first-bornとのことで[最初に生まれし者に付与される継承権]の意、DEIはDeusとのことで[神]の意であろう.従って、 ARA PRIMOGENITI DEIは[神なる者の最初に生まれし正当なる世継ぎとしての力]とでも訳すべきところである)

との言葉、『シビュラの書』にあってイエスの到来を告知されることになったと表記されている皇帝アウグストゥスが発したと「されている」言葉 ―(訳注:なお、アウグストゥスは宗教権威の発するところとしての最高神祇官の称号も帯びていた)― に代替するものとなっていると言及されているため、サンタ・マリア・イン・アラチェーリ教会(訳注:ローマに現存する教会で The Basilica of St. Mary of the Altar of Heavenとの呼称でも知られる)はそれらと殊に関係性があるとされるのである。この理由のため、[アウグストゥスとティヴォリのシュビラの似姿ら]は教会祭壇上部のアーチの両の側に描かれている」

(訳を付しての引用部はここまでとしておく)

(出典(Source)紹介の部109(4)はここまでとする)

これにて、『微に入りすぎたきらいありか』と考える一方で[重要な前言](非科学的にもほどがあるとのドグマを呈しながら人間社会に分断の根をもたらしてきた宗教であるキリスト教、そのキリスト教の大系に科学的やりようでまぶされた人間の養殖目的と人間の最終的皆殺しにまつわる重要な前言)に関わるところであるととらえるため、出典紹介に多少、力を入れてきたところとして、

2.[予言をなすシュビラ]はキリスト教が欧州を席巻しきった後、さらに時を経ての折たるルネッサンス期にても[美術品らのモチーフとされていた存在]となっている

とのことにまつわる解説とした。

上掲図は15世紀初頭作成開始、15世紀末成立の

The Très Riches Heures du Duc de Berry『べりー公のいとも豪華なる時祷書』

にて掲載されている図となり、ここまで解説してきたところと同文の、

[シュビラがアウグストゥスに救世主の誕生を預言をなし、そのプロセスで中空に赤子を掲げた聖母マリアのヴィジョンが現われ、そして、皇帝が膝を折るとの構造]

が現われているとの図となる。

以上のような[皇帝に対して中空にヴィジョンとして投影される救世主母子の姿を指で指し示すシビュラ]の構図は中世末期の頃 ―『ベリー公のいとも豪華なる時祷書』成立期― にはある程度、通用化を見ていたと推し量れる構図となっている(尚、画に見るアウグゥストゥス帝がおよそローマ人と見えないような格好をしているとのことについては時代考証をなせるだけの知識が往時の人間にはなかったとの見方もできはする)。

(キリスト教徒にあっては[シビュラ]をして【イエス降誕の予言者】と見る見方があるわけだが、同様にペイガニズム(キリスト教サイドからの異教/往古に潰えたギリシャ・ローマの宗教もこのペイガニズムの範疇に入る)の【託宣をこととする存在】をしてキリスト(の教え)を[救いの御子](の教え)と語らしめる側面がキリスト教大系にはもう一点ありもし、それが聖書それ自体の中に見られもする記述、先述の新約聖書『使徒行伝』にみとめられもする【「蛇」パイソン・ピュートン(に憑かれた女/いわばもの巫女ピューティア)】がイエスの伝道使節であるパウロらを手放しに礼讃する下りとなっているのである)

ここまできたところで

3.シビュラをモチーフとしたルネサンス期特定美術作品に

【予言をなさしめる力が(往時の時代の人間存在から見て)圧倒的な科学力を有した存在に由来している】

とのことを示す[証跡]が多重的に見てとれる、しかも、人を食っているとしか思えぬブラックユーモアの発露を伴って見てとれる ―ピューティアがそのガスを吸ってトリップしていたとされるデルポイの神託の蛇パイソン(ピュートーン)は聖書の使徒行伝で「神の子イエスの教えの真正さに太鼓判を押す」存在として登場しているわけだが、そうもしてピュートンにその教えが担がれている神の子イエスの【処女懐胎】にまつわって人を食っているとしか思えぬ科学的描写をなしているとの一品が存在している― ことを指摘できるようになっているとのことが(「具体的極まりなくも摘示できる格好にて」)「ある」

とのことを取り上げることとする。

下の図を見ていただきたい。

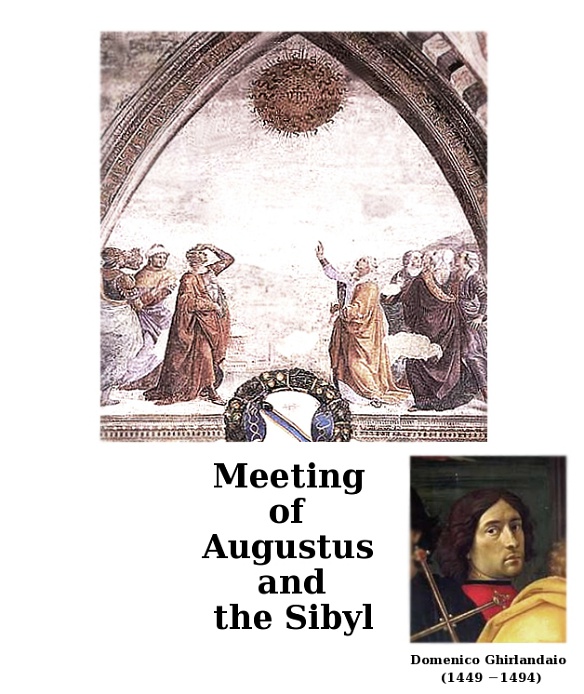

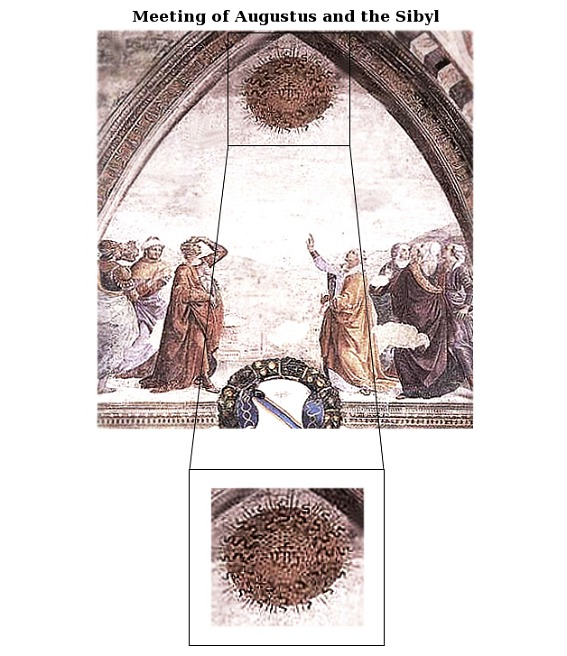

同画はルネサンス期の絵画で比較的知られた画家であるドメニコ・ギルランダイオ( Domenico Ghirlandaio.1449-1494/肖像は上にての右下に呈示)という15世紀画家 ―( nonsense conspiracy theory[馬鹿馬鹿しき陰謀論]の一分野としての[UFO陰謀論: nonsense UFO conspiracy theory]でその「他の」絵画作品の描写のなしかた(中空にて光輪状の物体を描くとの描画のなしかた)がユーフォーというやつとの絡みで問題視されること「も」ある画家)― が描いたとの画となり、画題として

Meeting of Augustus and the Sibyl(邦訳すれば 『アウグストゥスとシビュラの出会い』)

と題されてのフレスコ画である (:所在地はフィレンツェFlorenceで現時にて教会に飾られている画となり、美術館ウェブサイトらにてもその似姿が公開されているものとなる ―いいだろうか.「これより指し示していくことが極めて奇態なることらになるがために事前に断っておく」が、上の画はユーフォー陰謀論者の類が「捏造」したものなどではない.その点、上掲画、 Meeting of Augustus and the Sibyl(『アウグストゥスとシビュラの出会い』)は[フィレンツェの聖三位一体教会(サンタ・トリニタ教会サセッティ礼拝堂; Sassetti Chapel)]に現況存するとのフレスコ画となり、真っ当な美術館のウェブサイトらより確認可能なものとなっている.英文画題( Meeting of Augustus and the Sibyl )を入力、グーグル検索してみるなどすることできちんとしたサイトにて[真正なるものと見倣されている教会敷設の歴史画]であること、確認なせるようになっているものであるので、その点からして疑わしい(事後の内容を検討されて疑わしくなった)との向きは確認願いたい次第である― )。

さて、上掲の画については次のこと、i.からiii.のことらが[明らかなるところ]として述べられるようになっている。

i.画題に見るように画は

[ローマのアウグストゥス帝とシビュラ (先述のように、うち、デルフォイのシュビラ、[デルフィック・シビュラ]については[蛇巫]としての側面も有していたとの女の託宣供給存在) の出会い]

をモチーフにしてのものであり、そして、それはシビュラがローマの最高権力者にのぼりつめたアウグストゥス帝に救世主イエス・キリストの誕生を予言したとの場を描いてのものでもある(:画家ドメニコ・ギルランダイオの時代、ルネサンス期にあっては[予言のシビュラ]から材を取るのが流行であったらしいとのことは先に出典紹介をなし、指し示していることである ― Legends of the Madonna, as represented in the fine arts『純粋芸術にて表象される存在としての聖母マリアの伝説』(1881)にての II. Symbols and Attributes of the Virginの部よりの抜粋として The Sibyls are sometimes introduced alternately with the Prophets. In

general, if there be only two, they are the Tiburtina, who showed the vision

to Augustus, and the Cumean Sibyl who foretold the birth of our Saviour.

The Sibyls were much the fashion in the classic times of the sixteenth

century; Michelangelo and Raphael have left us consummate examples.

「シビュラらはしばしば(キリスト教体系にあっての)予言者に代替するところとして紹介されてきた。一般的に、僅か二者のみであるが、彼女らはアウグストゥス帝にヴィジョンを見せたティヴォリのシュビラと救世主の誕生を前言していたとのキメリアのシュビラである。それらシュビラらは(芸術史にあっての)16世紀古典期にて流行となっていたもので、ミケランジェロとラファエルがこのうえない例を今日に残している」とのことを引いていたところである― )。

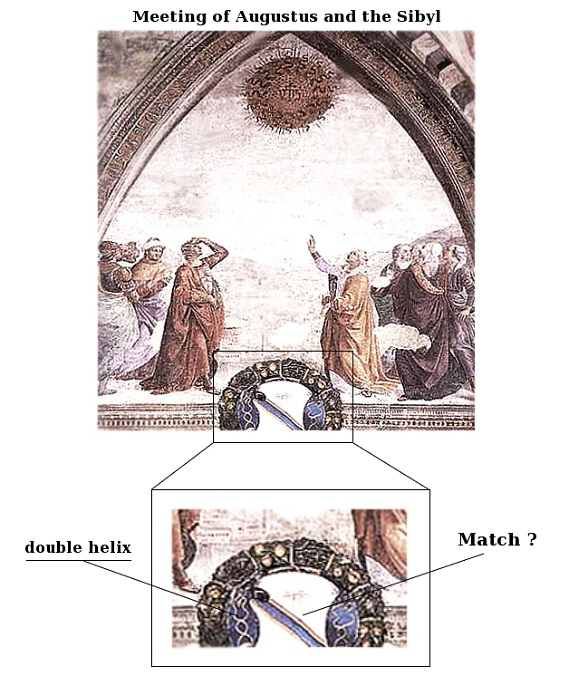

ii.画の下部にて[マッチ棒状のもの]と[二重螺旋構造](よく見ると、蛇が絡みあいながら、二重螺旋構造を呈しているようにも見える)が合わせて描かれている(下にての拡大部を参照のこと)。

iii.画の上部にては[予言のシビュラ]がアウグストゥス帝に指差して示すとの格好で

[中空に浮かぶ【複数の蛇行する線のようなものら(オタマジャクシあるいは蛇のように見えるものら)が周囲に群がっているとのありようの球形構造体】]

が描かれている(下にての拡大図)。

ここまできたところで書くが、以上のi.からiii.のことらについては次のことが述べられるようになっているからこそ問題なのである。

(文中に付しての※1から※8との部についてはこれ以降、事細かに典拠を挙げることにすると述べたうえでの話として)

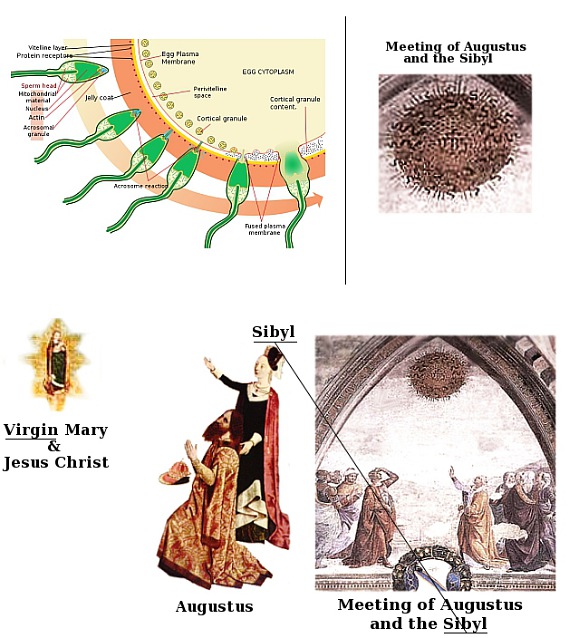

一般教養レベルの話として[生物の精子「の先端」]にあっては[二重螺旋構造を呈するDNA]が格納されている。そのようにDNAを先端に宿す精子、正確には厳しい競争を勝ち残り一番最初に卵細胞の内部に入り込んだ精子が卵細胞と接合して細胞分裂によって成長可能な状況になることを世に[受精]という(これは小学校高学年の保健体育の科目で習うような基本的なこと(を多少補いもした程度の話)であろうと見るが、すぐ続いての段に一応の出典紹介をなしておく ―※1― )。

翻って、前掲のルネサンス期絵画、その下部にては

[生物の精子「の先端」にあって二重螺旋構造を呈するDNAが格納されていること(生物学的事実)]

を想起させるように

[マッチ棒状のもの(精子の姿に見える、とのもの)の先端]

に対して[二重螺旋構造]が接合して描かれている。

また、前掲の絵画ではその構図上部にて

[[球形の構造体]に[オタマジャクシ状のもの](ないしは蛇のように見えるもの)が「どういうわけなのか」多数群がるありよう]

までもが描かれているが、それは「あからさまに」、

[受精過程を再現しての図]

との側面を帯びている ―下の図を参照のこと― (:それにつき、人間を基礎に考えれば、(後にて出典も挙げるところとして)数億の精子の内、子宮まで到達できるのは数千から数十万、排卵期卵子の前面までたどり着けるのは数十から数百とされている(※2として下に典拠を挙げる)。前掲の画にてのオタマジャクシ状の蛇行する物体らは「目立つところで」数えたところ16ほど存在している(ようするに卵子に到達する精子の数との近似を見てとれる))。

ここまでの内容でもってして

[同じくもの絵画(の下部)にてDNA螺旋構造状のものが(DNAがその先端に格納されている)精子状の物体の先端部と結びつけられて描かれている]

[同じくもの絵画(の上部)にて[競争の末に脱落しなかった精子が卵子(卵細胞)に入り込もうとするとのその受精過程とほぼ同様の構図]がシビュラに指さされての箇所にて具現化を見ている]

とのことにまつわっての話をなしてきた。

かてて加えて、先掲の絵画に関しては

[処女懐胎の救世主の来臨 ―処女懐胎が荒唐無稽な紛いものの観念とした場合に、それに代替する受精過程― をシビュラが皇帝アウグストゥスに伝えているとの諸々の他の画らの構図として対応している]

もの「とも」なっている(:先に解説したところとなるが、直下にての[問題となるギルランディオの図と他のシュビラとアウグストゥスの託宣を描いた図を並べての図]を参照されたい ―他の図では[嬰児(キリスト)を抱く「処女」マリアの中空の幻影]をシュビラが指差しているのに対して、問題となるドメニコ・ギルランダイオの絵画では[精子状の蛇行するものらが卵子状の球体に群がるさま]が描かれているのである(また、ドメニコ・ギルランダイオの図には「不可解極まりなくも」構図の下部にマッチ棒状の物体の先端に二重螺旋構造が接合しているとのありよう「も」が描かれており、そのことより精子の先端に二重螺旋構造を呈するDNAが格納されているとの生物学的事実を想起させもする、とのことさえある)― )。

上にての図を通してこれより本稿にて何を具体的かつ多重的に指し示したいのか、その方向性の大なるところは推し量れりいただけることか、とは思う ―要するに、【無原罪の宿り、処女懐胎などという非科学的な過程で誕生したとのドグマが歴年、人間存在に押しつけられてきたイエス・キリスト信仰】にあってのキリスト誕生の予言の画に【克明な生物学的受精の構図】が再現して示されていると訴求したいのである― 。

さて、人類が精子の構造を発見するに至ったのは何時頃か。問題となる前掲画を描いたドメニコ・ギルランディオの没年(1494年)より100年以上後のこと、1677年に[顕微鏡]を利用して多くのことを観察したアントニ・ファン・レーウェンフックがその発見をなした ―※3― とのことが科学史にまつわる事実として知られている(:したがって、そもそも、15世紀に描かれたとの画に精子状のものが描かれている自体が普通に考えれば、視覚的[偶然]以上には説明がなせないこととなる)。

だけではなく、DNAの二重螺旋構造が発見されたのはおよそ半世紀ほど前、すなわち、ようやっともの1950年代のことである(※4)。

であるから、15世紀の絵画に[DNAの二重螺旋構造]が描き込まれているなどということは ―中世人が原子力のことに言及していたとする並みに― ナンセンスなことである。

だが、「それなりの」意味性 ―ただし、それは[処女懐胎などというものを信じている人間ら][都合上、信じた"フリ"をなしている人間ら]を馬鹿にしきっているとの意味性ともなる― を伴っていると判じられるところで、すなわち、

[処女懐胎の救世主の誕生(生物学的事実に照らし合わせればの「懐胎」「出産」)が(予言として)指差されているとの図]

にあって

[(その構図の下部にては)蓋然性というものが全くないところでマッチ棒状のものの先端と二重螺旋構造が結びつけられてのありよう]

および

[(その構図の下部にては)蓋然性というものが全くないところで蛇行するオタマジャクシ状のものが球形の卵に群がるありよう]

が「同時に」具現化を見ているとの[事実]そのものに相違はない(考えてみるといい。【精子の先端に二重螺旋構造を呈するDNAが格納されているとの生物学的事実を如実に想起させる描写】【精子と卵子が結合して受精がなされるとの生物学的事実を如実に想起させる描写】とのふたつの描写が【懐胎・出産】という生物学的再生産プロセスにまつわる生物学的事実にまさしくも関わるとのことをモチーフとしている絵画にて【偶然】で同時に現出するということが偶然であるのか、ということを。その点、[卵子状のものに蛇行する精子状のものが群がる様子]が一体全体、他になにを示さんとして描かれているものなのか、筆者としては是非とも説得力ある見解を(そのようなものが仮にひねり出せるのならばだが、)是非とも聞きたいと考えてもいる)。

ここまでの流れにて筆者が何を述べたいのか、ご理解いただけていることか、と思うが、

「さらにもって、」

次のようなことらもがある。

[先掲の画 Meeting of Augustus and the Sibylが描かれたのは画家ドメニコ・ギルランダイオ(1449-1494)が存命中の間、要するに15世紀の間を出ない折のことと認知されている。そうもした同画が描かれた「後」にイエズス会という伝道組織が結成されたとの史的経緯がある(※5)。

そのイエズス会、高等学校での[日本史]でも[世界史]でも暗記を強いられるだけの歴史的影響力を有していた伝道組織は

[「処女」懐胎をなしたと信心深き者達が信ずることを無理矢理強要されてきたとの「聖母」マリアを守護聖人とする伝道団]

であり(※5)、また、と同時に、

[蛇と密接に結びつく紋章を掲げる男(イグナティウス・ロヨラ)によって組織された伝道団]

にして、

[上掲画の上部にて具現化を見ている[競争の末に脱落しなかった精子が卵子(卵細胞)に入り込もうとするとのその受精過程とほぼ同様の構図]と相似形を呈する紋章]

を掲げての組織となっている(※6.図と出典を挙げて後に細かくも説明する)。

従って、

[シビュラ (うち、使徒パウロらの説くキリストの道を救いの道と讃えた聖書における占いの霊(パイソンないしピュートン)の本拠であった託宣の巫女らピューティアの本拠地デルフィに拠ってのデルフィック・シビュラについては[蛇巫]としての側面を帯びていると先述している) の預言を描いた画]

と

[処女懐胎をなしたマリアを守護聖人とするキリスト教カトリック勢力のイエズス会 ―創始者イグナティウス・ロヤラの紋章(コート・オブ・アームズ)が蛇と結びつくとの処女懐胎のマリアを守護聖人とするとの伝道団― のやりよう]

が複合的に結びつくことになる]

[蓋然性の問題に関わるところとして絵に描かれているような[マッチ状のもの]がマッチ「ではない」と考えられるだけの時代的背景「も」ある(※7.マッチ登場の背景については多少、細かくもの出典紹介を続いての段にてなす)。 であれば、それが何故、そこに描かれているのか、蓋然性がよりもってしてない(だが、現代の観点で見れば蓋然性はまざまざと「ある」)、という意味が[マッチではなく精子を描いたのではないか.]との見方がさらに重みをもってくる]

[また、[受精過程に見る精子と卵子のサイズ比]も上掲の図には「正確に」反映されていると見えもするようになっているとのことが(後述するように)「ある」 (※8 ―先に※2と付したところでは数的なる面での問題として[卵子に到達する精子]の数に近しい蛇行する物体が問題となる絵画に描かれているとのことに言及したが、「さらに」、それらオタマジャクシ状の蛇行する物体らとそれらが群がって描かれる絵画上部の球体のサイズ比までもが【現実の精子・卵子のサイズ比に近しい】との[馬鹿げた]ことまでもがある(下にての※8にまつわる出典をよく参照のこと― ) ]

以上のことについてこれより典拠となるところを(煩瑣面倒であるとの認識もあるのだが)全面カヴァーするとのかたちで挙げる ―※1から※8と振っての部に対応させての式で典拠となるところを挙げる― こととする。

それが【操作なす存在ら】の特質および「人間存在(彼ら操作なす存在が心底馬鹿にしきっていることが推し量れる人間存在)を終局的にどうしたいのか」という意志表示内容そのものと地続きになっているとの判断事由があってのこととして、である。