死と再生の神らと子殺しの女神たちの関係。そこに透けて見える悪質性について

ザクロ。種子の多さゆえに豊穣の象徴として尊ばれる果実。そのザクロは

[災厄の象徴]

としての意味合いをも有している。「エソテリック(秘教的)に」、だが、「客観的」かつ「具体的に」指し示せるところとして、である(当然、[理解に失する申しよう]ととらえられるところだろうが、当記事内容を読まれてみて、どういうことなのか、ご確認いただきたい次第である)。

画家ウィリアム・アドルフ・ブーグローによる19世紀絵画『ザクロと少女』より。本記事では[絵に描かれているようなザクロ]と[宗教的崇拝対象としての女性(神格)ら]の関係を主軸に話を進める。としつつも事前に述べておくが、

「本記事には心弱き者たちには直視しがたい内容が含まれている。あまりにもひどい ―酷薄という意味でひどい― ので書いている私自身が綺麗どころの画をバッファー(緩衝材)として冒頭に挙げる必要を感じたぐらいに直視しがたいような内容が含まれている。本記事を読み解こうという向きはその点、覚悟しておいていただきたい」。

開口一番、ザクロが[災厄の象徴]としての意味合いを有しているなどと述べると、

『東洋の仏教的世界観の中に柘榴(ざくろ)を[人肉食の象徴]と看做す観点があるからか』

と思われた向きもおられるかもしれない。

すなわち、

『インド土着の神々が新興宗教だった仏教に吸収されていった過程、その過程にて[夜叉(情け容赦ない鬼神)とされたとある神の妻]が多くの子供を攫って食していたも改心し、[人肉食の悪鬼]あらため[仏教の護法神]となったとの伝承が形作られたようだが、子供を略取して食していたという人肉食の悪鬼が[手に持つザクロを象徴とする仏]として崇拝されるようになったがゆえ、、

[石榴(ザクロ)が人肉の味がする食べ物だからだろうとの俗信が生じた]

とされている(そも、ザクロが人肉の味と結びつくということ自体が信憑性なきところとされる中にてそうもした俗信が生じたとされている)。

ここにて石榴が災厄の象徴などと問題視されているのもそういう石榴を人肉食象徴とするような見立てに由来することなのか』

などと思われる向きもおられるかもしれない。

だが、そうではない。そうもした俗信に依拠した心証、

すなわち、

[ザクロを人肉食の象徴とする見立てと結びつくとされる話、「[仏教の護法神とされる鬼子母神]が[子殺しのハリティーという名の女魔]との習合の中から生まれていくなかでザクロがその象徴とされた話」に依拠しての心証]

を受けて

「石榴は[災厄の象徴]である」

などと述べているのではない。

その点、「ザクロが[子殺し]と結びついている」ことは ―残念であるも― 「事実である」と述べざるをえないが(続く段にてその根拠を呈示していく。言っておくが、私は「ザクロが人肉の味と結びつく」という考え方が真正であるなどと述べているのではなく、世界中で食され、一頃、健康志向食品ブームの中、国内でも流行したザクロを食す風潮を非難しているわけでもない)、仏教に伴う信憑性薄き俗信「のみ」がその根拠となるわけではない。

ザクロが[子殺し]と結びついていることは

[古今東西に通観できる象徴主義のあり方と伝承伝播の形式]

から導き出せることなのである。

以下、その点につき ―長く複雑な話となるが― 解説を講じていくこととする(それが本記事を通じて伝えたきところ、「ザクロが災厄の象徴とされている」にダイレクトに結び付く話となるからである)。

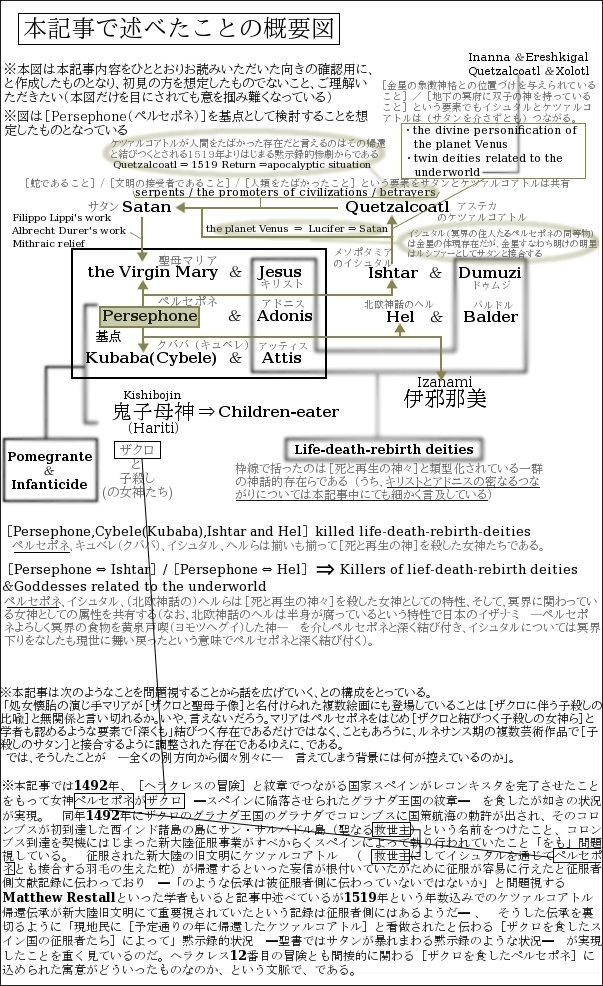

さて、最初に下の図を見ていただきたい。

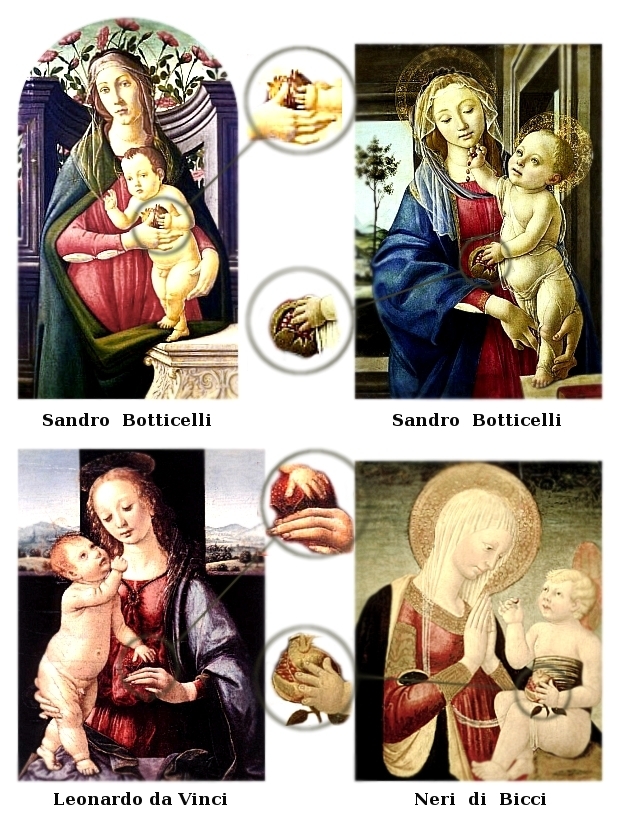

図はどれもルネサンス期の絵画でザクロが聖母マリアと結びつくことを示したものだ(それらは画題が Madonna and Child with Pomegranate『ザクロと聖母子像』や Madonna della melagrana『ザクロの聖母』といった形で表されているようなもの、ザクロと聖母が画のメインテーマに据えられているといったものとなる)。

上につき芸術史に詳しき向きのなかには

『[ザクロと聖母]とくればルネサンス期芸術の代表的担い手、フィレンツェの画家ボッティチェリ ―義務教育課程の[美術]の教科書にその代表作『春』などが頻繁に掲載されるといった画家/現時の盛名に関わらず近代まで注目されることがなかった画家― の画題として有名になったものだろう』

とご存知の方もおられるかもしれない。

確かに部分的には「その通りである」ととれるようになっている。上掲図中の[左上]と[右上]の作者ともなっているアレッサンドロ・ボッティチェリは[ザクロと聖母]を画題とした画を複数残しており、(上にて挙げた画を含めて)それら絵画は比較的有名なものであるからだ。

それによって[ザクロと聖母の構図]が

[一個の芸術家(ボッティチェリ)の感性]

の問題に限局化できると片付けられてしまいやすく「も」なっている。

上図の絵画のうち、[左下]と[右下]の画はボッティチェリのものではないが、うち、[左下]はレオナルド・ダ・ヴィンチの手によるものとなり、そのダ・ヴィンチはボッティチェリと初期、同じ師の下で同門として学んでおり(ダ・ヴィンチはまだ駆け出しの頃、アンドレア・ヴェロッキオという芸術家の工房に弟子入りしており、そこにはボッティチェリもいた)、背景としてヴォッティテリとダ・ヴィンチの間に何らかの画材アイディアをめぐるやりとりがあったとすれば、上のような見立て ―ザクロが聖母と結びつくことは[法則の問題]にはならず[画家の主観の問題]にしかならないとの見立て― は強化こそされ弱化はされないととられてしまいうるとのこともある。

だが、次の観点A.からC.より[特定画家の画風の問題]などで聖母マリアと石榴の結びつきを語ることはできないと強調できる。

A. 上図[右下]はボッティチェリより数十年前から活躍している画家( Neri di Bicci )の手による画とされており、活動期間が長かった Neri di Bicciがボッティチェリの[ザクロと聖母]シリーズを意識して[右下]の画を作成していたのではない限り、「[聖母マリアとザクロの構図]の使用は ―少なくとも― ボッティチェリ・ブランド(の影響下にある画家の作品)の話に限られないこととなるだろう」とのことになる。

B. 本記事本題に関わる重要な話をなす。既述のようにザクロは[子殺し]の象徴と仏教的観点より一部にて看做されているが、そこにいう[子殺し]と結びつくことがある。俄かに納得が得られる物言いとはならぬこと百も承知の上だが(であるから、続く段にて出典を挙げての図解をなす)、

[西洋的観点から見た悪魔を子殺しをテーマとした画]へと[とあるルネサンス期のマリアのイエスを慈しむ画]をコンバート(変換)できてしまうというやり方がある

とのことがあるのである。

そして、それは[ザクロの聖母]で知られるヴォッティチェリが師事していた画家、フィリッポ・リッピの特定絵画にまつわる話ともなる(直下にて付した解説部を参照のこと)。フィリッポ・リッピの絵画にそういう要素があるのなら ―[マリアを子殺しの悪魔に変換できるとの式]を見いだせるとのことがあるのなら― 、弟子のボッティチェリの絵画にも「そういう要素がある」と言えるのではないだろうか(残念ながら、そうだと言わざるをえない、という話をこれより「密に、密に、」となしていく)。

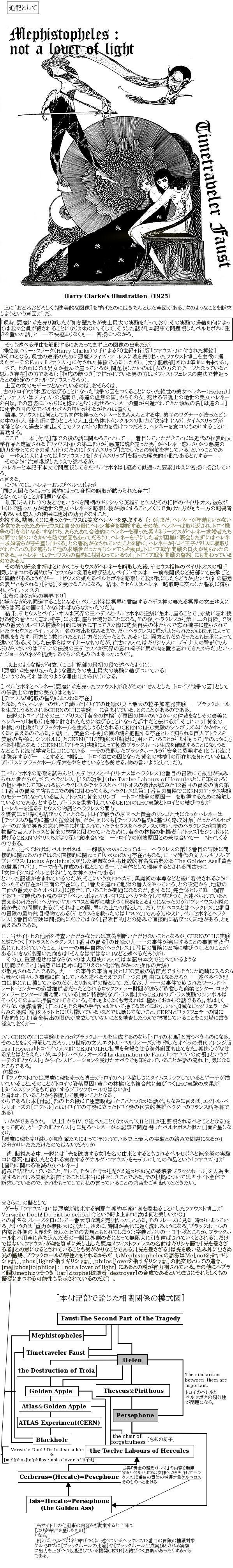

左上。[ザクロと聖母]でも一部で有名なアレッサンドロ・ボッティチェリの師とも言える画家フィリッポ・リッピの手による1459年の絵画。

右上。アルブレヒト・ディーラーの有名な版画、『黙示録』シリーズの中の一葉。リッピ画作成の折の数十年後にあたる1498年の作か。

下。キリスト教との抗争に敗れて往古、ローマ時代に潰えたとされるミトラ教の再発見されしレリーフ(英文Wikipediaにも掲載のもの)。2-3世紀作成のものと伝わる。

上をご覧いただければお分かりいただけるだろうが、複数の作品が「露骨な」相似形を呈している。そこから言えることはこうである。

「アルブレヒト・デューラーがフィリッポ・リッピの聖母マリアを巡る構図をリッピとの類似作品のなかで[黙示録の赤い竜(七つの頭をもつ竜)たるサタンが世を救う子供を襲う構図]に置き換えているとのことがある。それは[悪質な構図盗用に付された芸術家デューラーの手によるおまけ的ブラックージョーク]ともとれるが(ただしイタリア旅行をなしたというデューラーがリッピの作品ないしその贋作を問題となる時期に見ていたかは定かではない)、フィリッポ・リッピ ―繰り返すが、ザクロと聖母で有名なボッティチェリの師― の方までもが彼の作品より遙か以前に制作された(ことになっている)2世紀から3世紀作成と伝わる上掲のミトラ教レリーフの構造を参考にしていたとは到底考えられない ―ミトラ教レリーフは「再発見」されたものだが、それに画家らが接する立場にあったとも思えないし、万々一、接しているとのことがあっても、キリスト教より往古に滅びた邪教と看做されていたミトラ教シンボルより構図窃用する理由がない― 。また、ミトラ教レリーフではデューラーの赤い竜を配置されている場に[蛇の杖]をもった男が配置されているとのこと ―同点については後の段でも述べる― も気がかりなこととしてある。何故なら、竜([黙示録の竜]に見るようにサタンの一相)と蛇([エデンの園での誘惑者]に見るようにサタンの一相)で話がつながってしまうからである」。

上のような申し分につき、懐疑心旺盛な方は

『ミトラ教レリーフが芸術家らの活動年代より後に ―何らかの意図をもって― 捏造されたのではないか』

と考えるかもしれない。私もその可能性 ―カトリックと「表向き」敵対関係にあるとされるフリーメーソンなどによる組織的捏造の可能性― もあえて否定はしないが、

[その程度のことでは済まない]/[仮にそうであっても話の異常性が変わることはない]

とのことがあり、その話を事後、なしていく(聖母マリアが[悪しき子殺しの象徴]に仮託されているというのは絶対に捏造などできない[複数事象より導き出せるところの真実]であるとのことを本記事の続く段で摘示していく。この段階では首をかしげざるをえないような話と受け取られるところだろうと見るが)。

C. 本記事本題に関わる[重要な話]を引き続きなす。それは

[聖母マリアが古代ギリシャおよび小アジア(現トルコ地方)で崇拝されてきた特定の女神達と複雑なパスを通じて結びつくということにまつわる話]

となる。具体的には聖母マリアが[子殺しの女神ペルセポネ]および[子殺しの女神キュベレ]と ―人間讃歌の風潮強まりしルネサンス期とはいえキリスト教が人々の内面を拘束していた時代にあっては絶対に導き出せなかっただろう知見に基づいて― 結びついていると言えてしまうことが問題となる、との話をなす。

その点、

19世紀末から20世紀初頭にかけて出版され[その方面の白眉]とも知られるに至った民俗学の学術本、ジェイムズ・フレイザーの手になる『金枝篇』の内容やその他、今日に伝わる伝承の内容を顧慮。異教(キリスト教徒から見るところのペイガニズム)の神々に伴う同一要素から導き出せる結論に即して述べれば、

「確かに聖母マリアは子殺しの女神たち ―ペルセポネやキュベレの類― と完全に結びついている」

とのことがあるのである(※言っておくが、『金枝篇』などの書に「聖母マリアとペルセポネが完全に結び付く」といった話が載せられているわけではない。『金枝篇』著者ジェームズ・フレイザーのような正統派の学者の類が堂々と言えることの限度はせいぜい「マリアの子のキリストに異教の神との際立った近似性がある」といったことぐらいだが、そこより深く掘り下げるとそうした結論が出てくる、と述べたいのである)。

およそ人為のなせる業とは思えぬところだが(それにつき、であるから問題になるわけでもあるが)、その内容は下に ―枠線で囲み相当の字数を割いて― 記す通りになる。

アドニス神。その異教神、ギリシャ神話体系にも習合の結果、組み込まれた往古のオリエント(中近東)由来の異教神についてはイエス・キリストと似ている要素があることが問題視されている。ジェイムズ・フレイザーのような学究 ―19世紀末から20世紀前半にかけての民俗学分野の大家― が大著『金枝篇』でも「はきと明示せずにかするように」触れたことなどを顧慮して[アドニスとキリスト]の次のような類似点が問題となるのである。

・キリストとアドニスは共にベツレヘムを故地とする存在としての要素を共有している。

・アドニスは一旦、死んで蘇りもしている存在として信仰されていた。無論、そのことはキリストの死後復活のエピソードと通底する。

・一旦、死んで蘇るというのは古代オリエントで崇拝された食物神 ―五穀豊穣の神― の際立った特質として有名なことだが、そうもした神の代表例たるアドニス神は春分にその復活が祝われていた神となる。その理由として「[春分]という時期が昼の長さが夜の長さを追い越し生命の力が強まるとされていた時期/作物の力が強まるとされていた時期である」ことが挙げられているが、無視してはならないのはキリストの復活祭たるイースターが春分と結びつけられて行われてきた ―[春分の後の満月の日を起算点にしての続く日曜日]に復活祭は行われてきた― ことである。

・類似性の範疇としてほとんど指摘されないことも挙げる。その点、アドニスは[没薬](もつやく。防腐剤に用いられる[ミルラ]と呼称される中近東以東で産出の樹脂)の木に姿を変えた母親が(木として)裂けてそこより生まれた神と伝わる。対し、キリストはその誕生に際して東方より来訪した賢人たち(マギこと[東方の三博士]として知られる)のうちのカスパールに没薬を進呈されているのだ。アドニスに関してもキリストに関しても「誕生と没薬が結びつく」わけである(誕生に際して没薬が贈られたのはキリストが受難(死)を迎えることの象徴であるなどともっともらしく語る見方もあるが、私としては『中近東で最も栄えた文明たるエジプト文明が防腐剤たる没薬でミイラを作りながらの[死後復活教義]を持っていたこととも関係があるのだろう』と考えている ―ちなみに、一説にはエジプトで死後復活を期して製作されていたという[ミイラ]の語源は[ミルラ](没薬)にある、ともされている― )。

以上、示したようにキリストとアドニスは濃厚に結びついた存在なのだ(※尚、キリストもアドニスもパレスチナのベツレヘムを故地としていたということは大きなことだが、 Church of the Nativityことキリスト生誕の地たるベツレヘムの洞窟に設けられた[降誕教会]の縁起・由来がアドニス(Adonis)と結びついていることは臆面なく学究の類も指摘することである。それについては教父 ―[教父]とはキリスト教の権威ある著述家のことを指す― のうちの5世紀の人物による往時の記録に「ベツレヘムの聖なる洞窟が異教徒によるアドニス崇拝にハイジャックされている」と書かれている、などということも引き合いに出されている ―キリスト教徒側から見れば「アドニス信仰がキリスト教を模倣したのでありその逆とはならない」ようだが― )。

さて、アドニス神に関してはキリストだけではなく他の異教神との結びつきが問題視されてもいる。それがアッティス神だ。アッティス神とアドニス神に関しては次のような類似点があるのである。

・アッティスもアドニスと同様、オリエント界隈で信仰された死後復活神としての側面を有する(:といったことを指し示すのに特化した論考にジェームズ・フレーザーによる大著『金枝篇』の一部をなす Adonis Attis Osiris: Studies in the History of Oriental Religionがあるので[裏をとりたき向き]はそちらを参照されるとよいだろう ―※右論考、『アドニス/アッティス/オシリス:中近東宗教史研究』とでも訳すべき右論考については岩波書店より刊行されている『金枝篇』(流布版)を読むだけでは全面の理解はおよそ望めないと見立てている。というのも岩波から出ている『金枝篇』というのは多くの本文記述とフレーザーによる細やかな出典紹介部が割愛された[抄訳(簡訳)版]にすぎないものだからである。ために、同論考 Adonis Attis Osiris: Studies in the History of Oriental Religionの内容を ―手軽に精査できるオンライン英文版以外の日本語訳版として― 全面で検討かつ理解したき向き(私が正しいことを述べているのか否か検討したき「まともな」向き、でもいい)は国書刊行会という出版社から出されている『金枝篇』完訳版の第五巻を借りるなり何なりして読されることをお勧めする。尚、述べるまでもないことであるととらえるが、私はそのようにして「細かいレベルで」本媒体で述べていることの理非曲直が(荒さがしの意図でもってでもいいので)検討されることを切に望んでいる。本来的に[有意・有益な情報]が公共の福祉のために流通させられているのが理想形であろうインターネット。そのネット上にて虚実ないまぜの、それゆえに無価値であるばかりか(必要な公論の構築を阻むという意味で)有害となる話を確信犯的に広めているような類(はっきりと[人間の屑]でもいい)由来の相応の媒体ばかりが目につくようになっている現状をわき目に、[証拠の適正さ]を第一義にものしている本媒体のような媒体の内容がまともな向きに細かくも検討され、かつ、理解されることこそが[我々が生き残る途]に通じていると考えているから、そうも述べる― )。

・アッティスもアドニスと同様、植物の生々流転と結びつく神であるとの見立てがある(:フレーザーの『金枝篇』に見る見立て、「古代のアッティスに関わる春分の祭りの折には[アッティス象徴物としての松の木]がスミレの花 ―(アネモネの花がアドニスの血に仮託されていたようにスミレはアッティスの血から咲いたものであると伝承は語る)― に飾られてキュベレの聖域に奉納されていた」といった見立てを踏襲して右のように述べる)。

・指摘する向き少なきことだが、類似性の際立ったところとして、アッティスもアドニスと同様、母親の嫉視が原因で死亡した(そして復活した)神であると伝わっている、とのことがある。アッティスは母親にあたるキュベレ神がその他女性との関係を嫉視したために狂乱させられ自己去勢して死に、そして、復活した神であるとされる。対し、アドニスは ―ギリシャ神話との習合が進む中で― 母親にあたる女神ペルセポネに嫉視され、ペルセポネの差し金によって殺された神という設定になっている(確認されるとよい。但し、和文媒体では馬鹿な人間たちが ―ソースの問題込みで― 嘘を広めていることがあるので、英文媒体で裏をとることをさらに薦める)。

整理しよう。

「アドニス⇔キリスト、アドニス⇔アッティスという関係が成立していると示してきたわけだが、それは論理的にはアッティス⇔(アドニス)⇔キリストとの関係が成立しているのにも等しい」

そのように[裏とりしていただきたき出典]に依拠してまとめられもすることを前提に次のようなこともまた問題になる。

アドニスをその嫉視によって殺したと伝わる女神ペルセポネは半分その身を冥府に置いている。なぜか。彼女は冥界の主たるハデス ―ギリシャ神話におけるゼウスの兄― に略取されて冥界へと略取された後、冥界の植物たるザクロを食したために冥界の住人になったからだ ―ただし、ペルセポネの母のデメテル神の執り成しの功あってペルセポネは一年の半分は冥界の外で暮らしているとされる。神話はそれが五穀豊穣の女神が帰る春の期間であるとし、そうでない期間を冬であると語る― 。

いいだろうか。ポイントは

[子殺しのペルセポネが冥界のザクロと結びつくこと]

である。

対し、アッティスを(ペルセポネ同様)嫉視して死に導いたキュベレ神だが、彼女もまた ―起源を辿れば― ザクロと結びつく。キュベレの原型としての女神、クババ(Kubaba)は[ザクロと結びついた女神]であると知られていたのだ(キュベレの原型としての女神クババがザクロを手に持った姿でヒッタイト人に彫像化されているとされる。尚、その伝でいけば、アッティス神自体がアーモンドないしザクロと結びついている、との話も『金枝篇』には掲載されている)。

ここまでの流れにてお分かりだろうが、

死して復活した神(アドニス/アッティス)の母親たる女神がザクロと結びつき、その息子の死して復活した神々がキリストと結びついている

と言えるだけのことがあるのである。

それゆえ、

ルネサンス期にザクロと結びついた聖母の絵が描かれていることは(東洋の仏教的世界観でザクロが子殺しと結び付けられていることだけに因るところではなく)[子殺し]と結びつけられる

のである(尚、述べておくが、ボッティチェリらがザクロと聖母を題材に筆を振るっていた時代には[キリストとアドニスやアッティスが深く結びつく]ことなどは「学術的にも秘教主義的にも」顧みられていなかったことだろうし、そうした中にあってそんなことを口に出そうという人間も絶無だったはずである ―ルネサンス期と言ってもイエス・キリストに疑義を差し挟むようなことを述べるだけで聖職者らに組織だって物質的ないし社会的な死を進呈される時代であったろう(右はある程度の歴史にまつわる知識があればすぐに推し量れることである)。いや、のみならず、刑法典に刻まれた[涜神の罪]がほぼ唯名無実化する近世後期までそうだったことかと考えられる― 。であるのに、[処女懐胎]というミラクルの体現物たる聖母がアドニスの養母たるペルセポネと結びつくことを示唆するようにボッティチェリらは聖母子像とザクロ(ペルセポネ象徴物)を接合させているのである)。

が、上だけでは「まだ納得できない方もいる」だろう。であるから、さらに駄目押しに、とでもいうべき話をなす。次の図をご覧いただきたい。

図は先に[アルブレヒト・ディーラーとザクロと聖母を描いた画家ボッティチェリの師匠にあたるフィリッポ・リッピの絵の相似性の問題]と関わるものとして挙げた往古にあっての石彫 ―レリーフ― 、キリスト教との信者獲得競争に敗れて歴史の荒波の中に消えていったとされるミトラ教由来の石彫と他のミトラ教由来の石彫作品(牛を屠るミトラを彫ったもの)を[左列]上下に配し、[他宗教の遺物たるアッティス神 ―キュベレに去勢されて殺された神― の彫像]と並べたものである。

図をもってアッティス神も、ミトラ神も

[フリギア帽 ―(特徴的な三角帽子。同フリギア帽[ Phrigian Cap ]、当サイト他ページでキュベレ神をかたどったモニュメントとも結びつくフランス革命の象徴にされているものだと指摘しているシンボルにして、(御調べいただければ分かろうかと思うが)、欧米圏で特殊な寓意を伴って所々で頻用されるものともなっている)― を頭に被るそっくりそのままの姿形で具現化されてる神]

であることは一目瞭然であろう。そのようにアッティス ―アドニスを基点にキリストとも結びつく神― と外見的にそっくりなミトラは信者獲得競争でキリスト教に敗れたもキリスト教に甚大な影響を与えたともされる宗教ミトラ教の主神である。

たとえば、

[ミトラ教の冬至の折の祭りがキリスト教のクリスマスに転用された]

といったことが多くの学究(ミトラ教が発掘と分析によって再発見され、かつ、キリスト教の問題点が[涜神の罪](Blasphemy)で裁かれることなくなった比較的リベラルな時代以降の学究。ジェイムズ・フレーザーもそのうちの一人に数えられる)が認めることであるのであるのだが、であれば、である。上にて挙げたような、

[アルブレヒト・デューラーの版画とフィリッポ・リッピの聖母子像を結線させてしまうミトラ教のレリーフ]

の存在がより[化け物じみた物] ―あるいは人間(という劣等種扱いされている種)を馬鹿にしたもの、でもいい― になるとも言えるだろう(:アッティスが[前身のクババを介しザクロと結びつく子殺しの女神たるキュベレ]に結びつき、その話が(アッティスとキリストはアドニスを介して結びつくゆえ)[ザクロのマリア]と結線してしまうようなことがある一方で、だ。アッティスと格好がそっくりのミトラにまつわるレリーフが[ザクロのマリア]を描いた画家(ボッティチェリ)の師 ―フィリッポ・リッピ― の残した画と結線し、そのことが「[聖母子像]を[子殺しをなそうという悪魔を描いたデューラーの画]に変換できることを想起させるようにもなっている」のである。話がややこしくなってはいるが、そういうことである)。

(以上をもってそれなりの[事実] ―聖なる母と聖なる子の特性が[伝承分析から導き出せる知見上のこと]のみならず[視覚的]にも他の潰えた異教とグロテスクに接合しているとの事実― を指摘するために設けた枠外解説部を終える)

ここまでのA.からC.の内容(および付属する形で設けた解説部)にて

[ザクロのマリアが何故、問題になるか]

につき(きちんと内容検討されている向きには)よくよくもお分かりになられたか、と思う。

が、それについては

『妙な一致性があることはわかった。しかし、だからと言って、それが現代に生きる俺たちに何の関係があるというのか。ただ単純に大禍なく日々を ―制約が多いものであれ― 過ごせればいいというのが俺たちなんだ。学者みたいな連中だけだがそういうことをしたり顔でとりあげていればいいんだよ』

と思うかもしれない。当り前の日常感覚というやつに照らしあわせて見て、だ。が、はっきり言えば、である。学者という人種もが(気づいていても)絶対に[常識の枠]を超えては取り上げないような上のような話、証拠主導方式で証せても[常識の枠]を超えては絶対に最後まで取り上げないような上記のような話は、である。

冗談抜きに

[我々全員の生き死にに関わるものである]

と述べられる。実に残念ながら、我々が大禍なく生きる途が根底から断たれるとの話につながることであると述べられるのである(だから、当記事冒頭より「ザクロは災厄の象徴である」と述べている)。

などと述べれば、当然にして、馬鹿げている!この男は狂人の類だ!と声を大にして言いたくなるのは分かるが、根拠主導方式(具象論)でもってそのように指し示せるのである(もし貴方がこの世界が[人外]の漢字二字で表される存在に管理管掌されている可能性 ―常識論の世界でいうところの馬鹿げた可能性― を容れるのならば、である。その可能性こそが[ゴミ ―心魂が抜け落ちたような精神性欠損の肉人形を作りだすための宗教がその最たるものだろう― を永年、押しつけられてきた人間たち]を最後には期待を裏切って皆殺しにするとのコンセンサスに「直結」するものであると示すのが右のような話である、ととらえてもらってもいい ―「違う」という結論が以降の話から導き出せるのなら、「どうぞご自由に」、その観点を固守されればいい、とも思うのだが― )。

であるからこそ、そう、「我々の生き死にに関わることであると具象論でもって述べられることである」からこそ、―以下、長く複雑な話にもなるが―

[ザクロと結びつく女神]

そして、そこから押し広げて述べることができるものとしての

[酷薄な女神]

に込められた寓意についての解説に具象論でもって ―いいだろうか。抽象論という[役者的人間]がこととするようなものではなく具象論でもって― 指し示すことに注力することとする。下の話、I.からVI.と振ってなしている話を順に検討いただきたい。

I. 洋の東西に偏在する冥界の女神にまつわる伝承の一致性について

I. ザクロと結びつく女神、ペルセポネとの[質的同等物]が古今東西に存在している。そうしたことより話しはじめる。

まずもって日本だ。

多くの方がご存知の通り、日本の国産み神話は[冥界に下った女神たるイザナミ(伊邪那美)]と密接にかかわっている。日本神話にあってイザナミは夫にあたるイザナギノミコト(伊邪那岐尊)と共にこの国の国土神たる神々を産褥で死す瞬間まで生み出し続けたまさしくもの母なる神 ―ただし由来上、創造神ではない― にあたる存在となっている。

そのイザナミが死した後、彼女に恋い焦がれたイザナギノミコトは冥界下りをなしたと(有名な話として)伝わるが、の折、イザナミが

「もはや現世に帰れない」

と述べた理由が何なのかご存知だろうか。イザナミがイザナギノミコトを恐れて逃げ出させたような腐乱状態にあったことは[結果]ではあり、[理由]ではないとしつつ述べれば、彼女イザナミは次のような理由づけで冥府より帰還できないと述べているのだ。

「黄泉の国の食べ物を食べたから私はもう現世に戻れません」(右のような黄泉の国の食物を食したことを古典では[黄泉戸喫 ―ヨモツヘグイ― ]とも表する)。

お分かりいただけようが、[ペルセポネがザクロを食したために冥界の住人になったという話]と[イザナミが黄泉戸喫(ヨモツヘグイ)のために冥界の住人になったという話]は非常に似通っているのである(※)。

(※長くなるも、の付記として:

イザナミとその夫イザナギの神話は[冥界での飲食(黄泉戸喫)による帰還不能]以外の点でもギリシャ神話と接合している。 たとえば、夫イザナギが死した妻を追って冥界にまで行った話。それはギリシャ神話の歌の名手オルフェウスが亡き妻エウリュディケーを追って冥界下りした話と非常に似通っている ―数多の英雄が雨後の筍のように生まれては死んでいく様が描かれているギリシャ伝承中にあっても生身のまま自分の意思で冥界下りをなしたのは(降霊術の類で冥界との接点を持ったオデュッセウスを除いては)オルフェウスと彼のアルゴー船での同僚ヘラクレスおよびテセウスと他一名の四名ぐらいのものではないだろうか― 。その点、オルフェウスが冥界下りをなした際に[見るなのタブー]を犯して自分の妻の姿を見たのが夫婦の別れの決定的瞬間になっており、対し、イザナギの場合も腐乱したイザナミの姿を見たのが夫婦の別れの決定的瞬間になっているということも相似形が見て取れるところである。

のようなことが見て取れるということのは、そう、ギリシャ神話と日本神話の間にて相似性が複線的な意味で ―ペルセポネの神話も加味しての複線的な意味で― 見て取れるということは[実に奇怪]なことである。

なぜか。

普通に考えれば、[伝承伝播]というものが考えられない時分のことだからだ。

歴史に詳しくない向きには話の機微がご理解いただけないかもしれないが、日本神話の原型が成立した時期はギリシャ伝承がすでに歴史の闇の中に忘れ去られようとしていた折、ルネサンス期に古典古代が顧みられるようになる迄、忘れ去られようとしていた折のことである(と解せられる)。細かくも述べれば、すでに四世紀初頭にはキリスト教中心の世界に置き換わりつつあったローマ帝国が蛮族(ゲルマン人)の襲来によって滅亡を迎え(西ローマが滅亡したのは日本にて朝廷の原型がまだできあがっていなかったとされる五世紀末のこととなる)、蛮族後裔たるゲルマン人の王国がキリスト教を受容していくなかで西洋世界全般が[無学文盲の奴隷(農奴)と収奪と人殺しを生業とする王侯諸侯が暴力と狂信で結びついていた暗黒時代]に入らんという時代のことだったのである。そうした時代に多神教時代のローマから受け継がれたギリシャ神話の実にマイナーな一挿話(ペルセポネやオルフェウスの冥界下りを扱った物語)が ―大陸から日本列島に渡るのでさえ、半ば、命懸けのことだった状況の中― 極東のこの国にまで伝わり、かつ、複線的な受容方式で神話に反映されたと考える。そこには自ずと[限界]があるのである。東ローマはキリスト教国ながらギリシャ圏を支配するローマの後裔として存続していたが、仮にそうした場からシルクロードを介し伝承が部分的に漏れ伝わってきていたと仮定してもそうした発想には自ずと[限界]があるのである。

尚、イザナミとイザナギの物語が奇怪無比にギリシャの挿話と結びついていることについてはごく一部の向きは真剣に考えているはずである。というのも、先に起こった九一一の事件はペルセポネの話と接合しているとも言えるからだ。具体的には巨人アトラスと英雄ヘラクレスの邂逅の物語と九一一の事件が接合しており、そこにいうヘラクレスとアトラスの邂逅の話(ヘラクレス[第11の功業]をめぐる話)の後、ヘラクレスは冥界下りをなし、そこでペルセポネ略取を試みた者たちを救うという神話上の設定になっているからだ(ヘラクレス[第12の功業]をめぐる話)。

九一一の事件が[巨人アトラスと英雄ヘラクレスの物語]に結びついているなどという話は聞いたことがなかった?当り前であろう。それをよく知っていてだんまりを決め込んでいる輩は字義どおり五万といるだろうが(殊に海外にあってだ)、事実から導き出せる真相を ―フリーメーソンのような心性醜きおトモダチらの「外側の」自由に喋れる立場から― 指摘する人間は世界広しといえども、数えるのに五指を要さぬ程度にしかおらぬように見受けられ、かつ、きちんと立証を試みているのは私のような人間ぐらいのものだからだ(尚、立証をなさぬ他の言及者は皆、英語圏の人間である)。それにつき『信じがたい。属人的な想像力の逞しさがなせる物言いではないのか』と思われたならば(そう思われて然るべきところだろう)、[立証の適正さ]について本サイトをよくよくも検討していただき、私が羊頭をかけて狗肉を売る類かご判断いただきたい。そのように述べつつも言うが、仮にもし貴方が隠喩的にそうした関係性のことを示唆しているような者たちのことを知ることになった、とのことがあれば、だ(実際にサブ・カルチャー作品にでさえそうしたことの比喩が現われている)。その者たちは ―愚か者ではないだろうが― [それ相応の者、ないし、まったくもっての臆病者]であると考えたほうがいい。「知っている人間も操られるままに動いている向き、私のような類を毛嫌いしているフリーメーソンやそのアライアンスパートナーのカルトの関係者 ―何も変え得ないし何も変えないために存在しているような者達― 、あるいは、そうした連中に歯向えない向きにしかすぎないというのがこの碌でもない世界の現状である」としつつ述べたき儀として、である)

II. (上のI.と同様のこととして)バビロニアの冥界と結びつく女神にも話が結節することについて

II. 日本に次いで往古、バビロンの話をなす。その場・その時代でも冥界下りをしたペルセポネと対応する女神の話が伝わっている。バビロニアの愛の女神(あるいは神殿娼婦の類と結びつく女神)である[女神イシュタル]にまつわる話がそうである ―※尚、イシュタルについては一部ニューエイジの徒輩が信奉を強いられるという[アシュター・コマンド]といった存在や欧州キリスト教狂信主義の背面としての悪魔論で[アシュタロト]と呼ばれる悪魔が同女神を由来としているもの(もじりとしてこさえられたもの)であるということぐらいまでは多くの人間が指摘している。詳しくは英文媒体の真っ当な情報にあたっていただきたい。さらに述べれば、私はそうした込み入った話は立論の根拠に置いてはおらず(陰謀論者好みの確認不可能な夾雑物が立証プロセスに入り込むことを望んでいない)、立証の下支えとなる情報については[英文Wikipedia掲載の出典添付情報ぐらいのオンライン流布情報]や[はきと明示しての書籍内記述]からだけで裏をとれるようにしている― 。

英文の考古学に親和性高き真っ当な媒体らで細かくもその内容が紹介されている伝承上、女神イシュタルは地下世界(冥界)に下降、そこで死体となったが、結局は地上世界に帰ることになる。その点、まずもって冥界への降下をなした女神ということでペルセポネを想起させるが、だけではない。イシュタルが[死と再生の神]と結びついていることもまたペルセポネとの接合性を感じさせることとなっている。イシュタルが冥界から出る時に代理として冥界に落とされた ―殺された― 存在に[ドゥムジ]という神がおり(:英文Wikipediaの[Ishtar]項目にも目立って紹介されている資料、20世紀初頭より広く流布されていた Descent of the Goddess Ishtar into the Lower World『女神イシュタルの地下世界への下降』との資料内記述解釈からイシュタル=イナンナは同[ドゥムジ]を救うために冥界下りをなしたと考えられていたが20世紀後半に入ってより「明らかにその逆である」と考えられるようになってきているとされる)、そのドゥムジ転じての[タンムズ]がペルセポネの養育していたアドニスと同様、復活信仰と結びつく、

[死と再生の神 ― life-death-rebirth deityとして英文wikipediaに俯瞰的な解説が設けられているような神々の一類型― かつ植物神]

としてオリエント(中近東)で信仰されていたことはよく知られていることなのである(タンムズ=ドゥムジはバビロニアの五穀豊穣の神であったとされる。そのタンムズがアドニスと対応していることは幾冊も興味深い著作が邦訳されている神話学の大家ジョゼフ・キャンベルをはじめ多くの学究らが主張していることとなる)。

繰り返すが、死と再生の神 ―その範疇にイエス・キリストを加える向きもある― とつながる([死と再生の神]を犠牲にした)地下降下をなした神としてイシュタルはペルセポネとの質的同等物となるといえるのだ。

III. (上のI.とII.と同様のこととして)純・記号論的に冥界の女神を巡る話は北欧神話ともまた結節することについて

III. 北欧神話の世界にもペルセポネのことを想起させる女神の話が伝わっている。それは[冥界の統治者たる女神]にまつわる話となる。北欧神話の冥界の統治者はヘルという神 ―ロキという北欧神話のトリックスター的存在が生み出した三匹の化け物のうちの一柱でもある― となっており、彼女は[半分その身が腐った神]とされている。

そのヘルの[身体の半分が腐った神]としての側面 ―既述の黄泉戸喫(ヨモツヘグイ)をなしたイザナミ的なる要素とも言える― にペルセポネのように死と生の混淆の要素を見いだせる(ヘルは上半身だけが生者の身/下半身が腐乱状態の身であるなどとされている)。が、無論、それだけでは[ただのこじつけ]と看做されようから述べるが、ヘルが[死と再生の神]を殺した神としての側面をも持つ、しかも、[キリストと接合する要素をもつ神]を殺した神としての側面を持つということが ―およそ人間業とは思えぬような巧妙さを持って― ペルセポネと類似していることを指し示すこととする。

その点、ヘルはバルドル神 ―北欧神話における主催神たるオーディンの息子にあたる光明神― の生殺与奪権を持つ神にして同バルドル神の復活を拒んだ存在であると伝わる。補足しつつも述べれば、冥界に君臨するヘルは死者を生き返らせる能力を北欧神話で唯一持っている神とされるのだが、そのヘルがバルドルの復活を ―世界中がバルドルの死を悼まなかったために― 看過しなかったということでヘルがバルドルを殺した(見殺しにした)と言うこともできるようになっているのだ。

さて、ヘルに見殺しにされたバルドル神は実はイエス・キリストと同様の要素を持つ神である。

理由1。バルドルも一旦、死んでから蘇るとの設定を与えられている。バルドルは一旦、ヘル神に復活を拒まれたわけだが、ヘルがバルドル復活を拒んだために世界が闇に包まれてはじまったラグナロク(北欧神話における神々の最終決戦)の後、バルドルは全てが破壊されて再生されていく世界で生き返った神とされるのだ。さて、キリスト教妄信体系では『新約聖書』の最後部を飾る『黙示録』(選民主義と終末観を体現したパート)にて[最終戦争]兼[最後の審判]を経てイエス・キリストが再臨、選ばれた者たちの至福の時代 ―選ばれていない者たちにとっては無限地獄行きの時代― が訪れるとされる。[一旦、壊された世界で復活する存在]としてバルドルはキリストと実によく似ているのである(アイスランドの政治家にして著述家のスノッリ・ストゥルルソンがキリスト教が支配する世界にて北欧神話を後世に伝えるために作成した『スノッリのエッダ』。その『スノッリのエッダ』と密接に結びつくものとして13世紀頃までには今日ある形で編纂されていたと考えられているのが『古エッダ』という文書なのだが、同『古エッダ』の中の『巫女の予言』と呼ばれる一節に世界崩壊とその後のバルドルの復活にまつわるくだりがある。そこにいかほどにキリスト教との習合が反映されているかは、あるいは、北欧神話というものがどの程度まで伝えられる以上の後世にあって捏造されたものなのかは今日に生きる我々には正確にはわからないが、とにかくも、酷似している記述が含まれているというのは事実である)。

理由2。バルドルは盲目の存在(ヘズ神という神)に串刺しにされて死ぬ。後に復活する神が盲目の存在に串刺しにされる、とのその設定、キリスト教の妄信体系にも見て取れるものでもある。それが後世に捏造された物語であるというのは良識ある者すべての見解が一致するところだが、キリストはローマの盲目の百人隊長ロンギヌスに(磔刑に処された時に)突き刺されたと伝わっているのである ―尚、ロンギヌスはキリストの血が目に入って失明状態から回復、によって、改宗し、のちに列聖されて聖ロンギヌスになったとなどと伝わる。そのロンギヌスの聖人としての記念日が3月15日なのは同日がバルドルを槍で刺した盲目のヘズ神の記念日と同じ日であるからであるという見解もあるが、それが真実かは分からない。ただ、ロンギヌスという男の物語が一から捏造されたものであると指し示す資料に事欠かぬこと、他面、ロンギヌスが所有していた槍を聖遺物として発掘したなどと主張して十字軍が中近東での戦争の大義名分としていたと伝える資料に事欠かぬということ。それは[真実]である― 。

キリストを刺す「盲目の」ロンギヌスを描いた作品(左)とバルドルを刺す「盲目の」ヘズを描いた近世作成の写本(右)

以上をもってお分かりのことだろうが、ヘルが

[(半分、腐った)冥府の女神]であり[キリストと結びつく神の命運を決した神]であったということは

ペルセポネが

[(半分、その身を冥府に置く)冥府の女神]であり[(本記事の先の段で詳述の通り)キリストと結びつくアドニス神の命運を決した神]であるということと(記号論的に)接合しているのだ。

IV. 冥界の女神にまつわる伝承の奇怪なる一致が容赦なくも[人間の大量虐殺の寓意]と結びついていることについて。そして、その[大量虐殺の寓意]通りの歴史的イベントが大航海時代の新大陸にて発生していると純・記号論的に指し示せてしまえることについて

IV. ここまでの限局的な話だけでもペルセポネとの神話的等価物が東西に存在していることはお分かりいただけたか、と思う。そして、その裾野は ―これまで神話の類似性を私が分析してきた限り― ペルセポネの母親たるデメテルがペルセポネの復活を求めるために行脚したとの話を類似性の要素の中に組み込めば、より広くも拡大する(エジプトのイシス神とオシリス神をめぐる物語なども同様の範疇で語れるものとなる)。

だが、ここで真に問題視したいのは[通用度の高さ]などではなく[危険性の高さ]なのである。

『神話・伝承の類に現実世界の危険性を見出すのは神秘主義者のような質的詐欺師(ないし狂者)だけだろう』

と良識人は当然にしてお思いになられるだろうが、「そうではない(続く内容をお読みいただきたい)」として、先に進む。

さて、ペルセポネ類似の存在が登場する神話には多く[死の影]が色濃くも付きまとっている。(ここまでに述べてきたことと順序異動をきたす説明のなしかたとなるが)、たとえば、北欧神話のヘル神をめぐる物語。彼女がバルドルの復活を拒んだことがすべての存在と世界が ―後、部分的に再生を見るなどと語られはするも― 破滅を見ることになる最終戦争ラグナロクの引き金だとされている(ちなみに、ラグナロクの中、冥界の女神ヘルは死者の爪で製造した船たるナグルファルに神々の敵対勢力を搭乗させて神の領域に殴りこみをかけるとの設定になっている)。

対し、イザナミ。彼女は腐乱した彼女を恐れて逃亡したイザナギにこう言ってのけた。

「お前の国の人間を日に1000人殺してやる」。

イザナギはそれに

「日に1500の産屋を建ててそれに応える」

と返答しているわけだが、イザナミは生に対する[死の力学]そのものになっている、と言えるだろう。その死の力学がイザナミの質的同等物たるペルセポネの特性として重要なのだ。

次いで(上のII.の段で述べた)イシュタルについて、だ。愛の女神にして神殿娼婦の女神とされるイシュタルに死の臭いを感じることなどできないのではないか、と思いたくなった向きがいたとしたらそれは甘い。

間接的に ―この世界のありようから考えればそれは「必然」であるとも言えそうだが― イシュタルもまた[死の力学]と密接に結びついているととれるのである。冥界下りをなしてキリストともつながるアドニスの質的同等物ドゥムジ(タンムズ)の命を奪う要因をつくったからではなく、イシュタル崇拝を包摂していたメソポタミア多神教の外側に位置する他神話・他信仰との絡みでイシュタルはまさしく[死の女神]に「化ける」のである。

その点、イシュタルは ―そのような話を聞いたことが「ある」という向きはいないかもしれないが― スペイン人が進出する前のアメリカで崇拝されていたケツァルコアトルという神格と結びつく神であると述べられる。なぜか。イシュタルという女神は ―より正確にはイシュタル(バビロニア神話上の神)の全くの同等物たるイナンナ(Inanna.ドゥムジ殺しのシュメール神)という女神は― [メソポタミア占星術にて重んじられた金星を体現した女神]であるのと同時に[冥界にエレシュキガル(Ereshkigal)という死を司る双子の姉妹を持つ神]となっており(:イシュタルと同一の存在たるイナンナは[冥界で死を司っているエレシュキガル]が自分の姉妹であることもあって冥界下りをしたと解釈できるようになっている。私のような人間から見れば、生者の国のイナンナ(イシュタル)と死者の国のエレシュキガルの話はペルセポネと同様、[同じ存在の別相]に関する話ともあいなるが)、 アメリカ大陸の土着文明で信仰されたケツァルコアトルにも全く同様の要素が伴っているからである。

疑う向きはご自身で(質的に問題ないと判断できるオンライン上の英文情報媒体などを通じ)ご確認されたらばよいが、ケツァルコアトル、[羽毛を持った蛇]との語感と結びつく同神は[スペイン人に滅ぼされたアメリカ大陸旧文明にあって重要視されていた金星の体現存在]にして[死の世界と関わる双子の兄弟神ショロトル(Xolotl)を持つ神]なのである(:ショロトルについては冥府と結びつく神であるとの話が持ち出される一方で[死者の行程の導き手となるとの側面は少ない神]であるとの記述が[英文Wikipedia]などには載せられている。尚、ケツァルコアトルが明けの明星の体現者にしてショロトルが宵の明星の体現者とされていることにケツァルコアトルとショロトルの双子である以上の同質性を私は感じている。というのも、明けの明星(モーニング・スター)というのも宵の明星(イブニング・スター)というのも同じくもの金星のことであり、ただ単純に明け方に見えるか、夕闇のなか見えるか、の違いしかないものとして神々 ―ケツァルコアトルとショロトル― が[同一のものの別相]の体現者であることを示しているととれるからである)。

お分かりいただけていようかと思うが、イシュタル(→イナンナ)とケツァルコアトルはともに

[金星の体現者としての神格であること]/[双子の兄弟(姉妹)を死の世界と結びつく神として持つこと]

という際立った類似点でもって結びつくのである(補足として:尚、[イシュタル信仰を包摂していたバビロニアの神話]にはネルガルNergalという冥府の主催者たる男の神も登場する。が、ここでは[バビロニアのイシュタル]と[シュメールのイナンナ]の同質性を顧慮し、「冥府に住まう重要な存在はイナンナの双子の片割れ(双子の姉の方)たる女神エレシュキガルである」と論じている)。

そのようにイシュタル(→イナンナ)と結びつくケツァルコアトルだが、そのケツァルコトアトルに対する信仰が人類史にあってどのような役割を果たしたかにつき考えなければならない。

日常茶飯事的に人身御供を行ってきた文明たるアステカ文明 ―太陽の消滅を恐れて毎年大量の人間を生贄として捧げていた同文明は生贄の儀の態様からしてまさしく悪魔の文明ともとれる― ではケツァルコアトルは文明を授けた文化的英雄にして人身御供をやめさせる救世主(何時か帰還を果たす救世主)と看做されていた(とされる)。これぞ信仰の中心にある観点といった形で、だ。が、現実にはケツァルコアトルの帰還の年とされた1519年、[一の葦の年]とされるその年にやってきたエルナン・コルテスがケツァルコアトルと看做された結果、土着文明(アステカ文明)が被った影響は疫病による大量死と文明の破壊だった ―結果論からいえば、アステカの民の人口は数十分の一に落ちたともいわれる。それにつき、エルナン・コルテスがケツァルコアトルと結び付けられたということ自体を疑念視しようという学究(なかでも

Matthew Restallという学者が代表格とされる)もいるが、そういう結びつきの話が征服後間もなき頃より征服当事者見聞録を込みにして伝わっていること自体が問題なのである― 。

伝わるところによれば、とにかくも、ケツァルコアトル信仰がもたらしたのは『黙示録』的状況下、すなわち、疫病と戦争の中での破滅であったこととなり ―スペインが「なぜなのか」実に効率的に現地民に広めることができた天然痘(ウィルスを効率的に広める非道なやり方はあってもそれが知られていなかったとも「とれる」時代にあって燎原の火の如く広まった天然痘)と強盗・強姦といった即時略奪および生活の術と土地家屋の破壊といった漸次的収奪を伴う征服戦争は酸鼻を極めるものだったと伝わる― 、であれば、その実質は[文明を授けた羽毛の生えた蛇]という名に相応しく[知恵を与えたサタン](エデンで牧歌的人間を知恵の実でそそのかした古き蛇)の挙動とも言え、ケツァルコアトル同等物たるイシュタルにも

[死と破滅を約束する存在]

としての側面が見て取ることができるということにあいなるだろう(※)。

(※繰り返すが、ケツァルコアトルを媒質としているとはいえ、イシュタル(→イナンナ)とそのケツァルコアトルには[金星の体現者としての神格であること]/[双子の神を死の世界と結びつく神として持つこと]という形で目立った相似性がある。そして、ケツァルコアトルに文明を授けた蛇にして結果的に『黙示録』的なる状況 ―第四の騎士が疫疾による大量死をもたらすとも伝わる飢餓と戦争の地獄絵図― をもたらしたという側面があるのなら、そこにサタンとの同質性を見出すことは何ら行き過ぎにはならない。尚、さらに不快な話をなすが、サタンは[ルシファー]と言い換え可能な存在ではあるも、キリスト教妄信体系で堕天使の長とされるルシファーの名もここでの話に関わってくる。ルシファーは元来、[悪魔]を指す言葉ではなかったともされるが、その言葉がラテン語訳の問題から金星たる[明けの明星]と結びつけられていることはそれが悪魔の呼称 ―冥界に落とされた存在― に現時、なっていることと並んで事実なのである。対し、ケツァルコアトルは[金星(ルシファー)と結びつく知恵を授けた蛇](エデンの蛇たるサタン=ルシファーを想起)でありイシュタルは[冥界下りをなした金星(ルシファー)の体現存在](サタンが神に地獄に落とされたとの「設定」を想起)である。言わんとしていることはもう分かるだろう)

以上、ペルセポネ同等物の死の影の濃きところにつき論じたところで、だ。聖母マリアに再度、話を帰着させる。

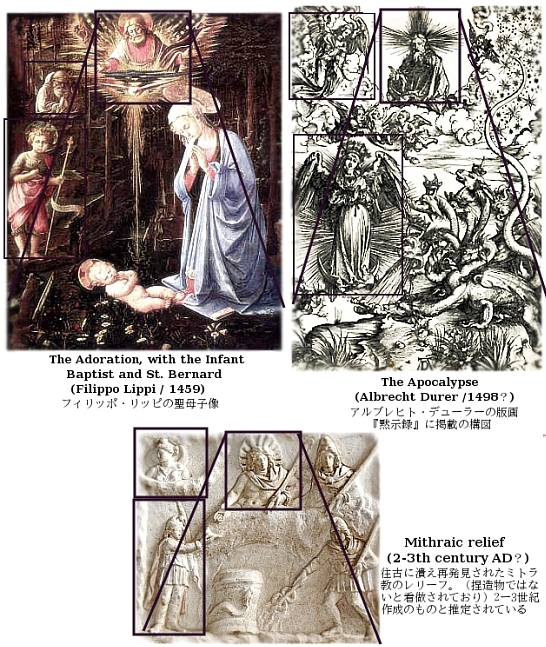

さて、聖母マリアに[サタン](あるいは[ルシファー]でもいい)としての側面が表れているとは先に図 ―ルネサンス期絵画と版画― を通して訴求したことである。そこにては主観を(資料選択上の問題を超えては)一切入れずに聖母マリアが子殺しのサタン ―黙示録にあって選ばれた女性から生まれた子を殺そうとするサタン― の像とびったりと重なることを(アルブレヒト・デューラー版画『黙示録』らを通して)示しているわけである。それにつき「より細かくの解説を加えた」図を再度、挙げる。

(図解部を挟み)さて、既述のように[ザクロのペルセポネ]の質的同等物たる[バビロニアのイシュタル]は[アステカのケツァルコアトル]を介しもして[古き蛇サタン]と結びつく ―(サタンもケツァルコアトルも[知恵を授けた蛇]との要素を共有している。ケツァルコアトルの期待に背く再臨をサタン的裏切りの範疇に入れるかは人に依るだろうが)― 。それと同様に[ザクロのペルセポネ]の質的同等物たる[聖母マリア]が[古き蛇サタン]と結びつくということが上にて見てとれる。

そのようなことを、ペルセポネを基軸にかくも多くのことが結びつくことを「偶然」と思えるだろうか(あるいは[時代的制約を負った人間らの思惑の発露]と思えるだろうか、でもいいが)。はっきり言おう。偶然なわけがないではないか。出来すぎている、などという範疇をとっくに超えている。

そして、そうしたことは[危険性の高さ]を如実に示すことでもある。

ペルセポネの質的同等物に死の影が色濃くも付きまとうことは論じたが、サタンなどとなると人間をたばかり人間を聖書『黙示録』に見る最終局面で永劫の地獄に引きずり込むとの設定の存在である。そのサタンが聖母と複合的に結線するようにさせられていることに予定へのこだわり、我々人間にとって最悪のものであろう予定へのこだわりが吐露されていると見て「危険性が高い」と述べるのである。そして、危険性の問題は我々人類が過去より見て絶頂の時 ―と言っても魂が抜け落ちたような人間で溢れている時期とも言えそうだが― たる今という時代にあって[もう無視できぬ段階]に入っているように考えられる(:「まさしく凡百の終末論者の口上だろう」とよくよくも分かっていて右のようなことを述べている。もっと言えば、「我々の知りうる限りまともなことを口にした終末論者など有史以来、一人とていない」とよくよくも考えた上で右のようなことを敢えても述べている。としつつ強調すれば、「私は[根拠に基づいての誰にでも検証可能な客観的なる分析]を第一義としており、終末論者的なることを口走るのを何よりも嫌がる終末回避論者でありたいと考えている」)。危険性が無視できぬ段階に入っているように考えられるとしたが、では、その根拠は何か。それにつき続く段で述べていく。

V. 上のIVに至るまでに論じてきたこととギリシャ神話の[ヘラクレスの十二巧業]が結節してしまうこと。それが何故、重要なのか、について

V. 当サイト他所で述べていることを ―ここにての話と密接に関わることとして― 挙げる。

A.当サイト内にて私は次のような[事実]を指摘している。

「二〇〇一年九月一一日にて起こったワールド・トレード・センターにあっての惨劇の発生を露骨に予見しての描写を含むサブカルチャー作品が幾作もある」。

そうもした[事実] ―動画サイトでそうした数多のサブカルチャー内の映像を切り取って集めた動画も公開されている― が示すように事前に発生することが明言されていたかの九一一の事件だが、同事件については

[崩落した二つの塔 ―ツインタワー― がヘラクレスの柱に仮託されていたという事情]

が存在している(※)。

(※当サイト内をよくよくお読みいただければツインタワーが[ヘラレクスの柱]に仮託されていることはご理解いただけるはずだ。その細かき理由も込みに、である)

⇒

B..直近、

[崩落した二つの塔 ―ツインタワー― がヘラクレスの柱に仮託されていたという事情]

があると述べたが、そも、九一一の事件というもの自体がヘラクレスの柱が登場するヘラクレスの計12回にのぼる冒険 ―[ヘラクレスの一二の功業]という形で欧州では有名な伝承である― のうちの11番目の冒険と密接にかかわっていた事件でもある。推論でも何でもなく断定できることとして、である(※)。

(※黙示録の七つの頭を持つ竜あるいは日本のヤマタノオロチよろしくの多頭の蛇の怪物を伝承上、最も屠ってきたヘラクレス。メデューサ殺しのペルセウスの子孫とされるそのヘラクレスの11番目の冒険の寓意的象徴物が[九一一の事件の発生を予告していた際立った小説] ―欧米にあっては多くの人間が名前だけは知っている有名な小説(当サイト内でも詳しく紹介している小説)― の中で持ち出されていることも上のように述べる根拠の一部となる。また、九一一の事件が多角的に11という数値と結びつけられたことや九一一で標的にされたニューヨークという場がヘラクレスの11番目の冒険と深くも結びつくようにされている、といったことも上のように述べる根拠の一部となる)

⇒

C.上のB.で

[九一一の事件がヘラクレスの第11番目の冒険に接合しているとの根拠がある]

と述べたが ―その根拠の中身について詳しくは当サイト内の他所解説部をご覧いただきたい― 、ヘラクレスの11番目の冒険に登場してきたのは巨人アトラスである。さて、そのアトラスはアトランティスという言葉と結びついている。ギリシャ神話で天界を支える役割を背負われた巨人アトラスの娘らをもってアトランティスと呼称する用法があり( Daughter of Atlas ⇔ Atlantis と呼称する用法があり)、かつ、プラトンがその古典で伝える伝説上のアトランティスの王の名がアトラスとされていることもそのように述べる理由となる。

⇒

D.ここに至るまでのA.からC.の内容を一言でまとめる。

「九一一の事件はヘラクレスの11番目の冒険と結びついており、ヘラクレスの11番目の冒険は巨人アトラスと結びついており、そこにいう巨人アトラスとはアトランティスと結びつく存在である」。

以上の要約を踏まえ述べるが、

「実はアメリカ大陸を伝説の大陸アトランティスの質的等価物と看做す風潮があり、かつ、その風潮を支えるだけの歴史的根拠がある」

著名な17世紀成立の古典や16世紀末期成立の地図内の巨人の描写なども含めて根拠となることはすべて当サイト内の詳説部にて細かくも記しているので[知り理解する必要を感じた向き] ―私の見立てでは知り理解する必要があるのは我々人類全員だが― はそちらをあたっていただきたいが、とにかくも、[現存のアメリカ大陸]を[伝説上沈んだ大陸とされるアトランティス]の質的等価物と看做す風潮があるということを前提として話を進める(いいだろうか。「アメリカはアトランティスそのものである」などと言っているのではなく、そのように「看做す」風潮が[質的等価物に関すること]としてあるということが重要なのだ)。

以上のAからDの流れを受けての話として、次のαとβの各点について考えていただきたい。

α.巨人アトラスに仮託されているのが新大陸アメリカであると述べた。その新大陸を1492年に発見したのはスペイン王室の後援を受けていたクリストファー・コロンブスである。また、新大陸にあった土着文明 ―アステカ文明/マヤ文明/インカ文明― を疫病と戦乱のうちに徹底破壊したのもスペイン王室の後援を受けたコンキスタドール(征服者)らである。

アメリカを(ヨーロッパ勢の視点で見て)「発見」したのがスペインならば侵略したのもスペインなわけなのだが、そのスペインの往時から今日に伝わる[国章]の特性が問題となる。

スペインはヘラクレスの柱 ―遠望すると11にも見える象徴― を[国章]に刻み込み新大陸征服事業に邁進していたのである(欧州屈指の名門とされるハプスブルク家出身のカール五世がスペイン王として君臨するようになった16世紀初頭にはもうスペインの国章はヘラクレスの柱とそこに刻まれたフレーズで有名になっていた。それにつき、スペインがヘラクレスの柱を国章に刻んだ意図としてはヘラクレスの柱がジブラルタル海峡 ―大西洋と地中海を分かつ海峡― の象徴物となっており、スペインに地中海を超えた大西洋にあっての新大陸に領土上、および、交易上の活路を見出すとの野心があったからだと定置されている)。

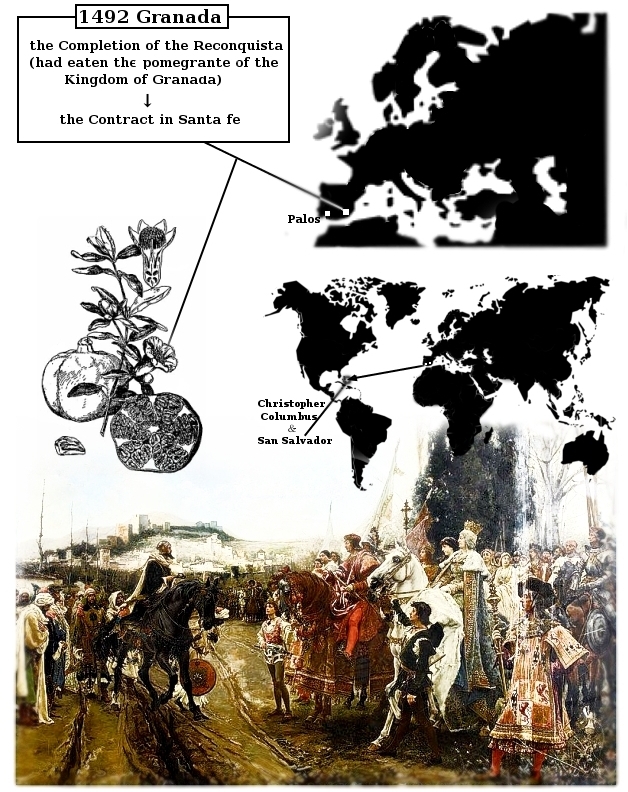

そうもしてヘラクレスの柱を国章に刻むこととなったスペインが欧州はイベリア半島からイスラム勢力を駆逐するとの大義名分を掲げて主導していたレコンキスタ ―直訳すると再征服活動― を完了した折、そう、コロンブスがアメリカ大陸発見につながった船出に出た折でもある1492年にザクロの話が関わってくる。多くが結線するような文脈で関わってくる。

スペインはイベリア半島最後のイスラム王朝たるナスル王朝(都市グラナダに拠点を定めていたグラナダ王国)を1492年1月2日に攻め滅ぼしたわけだが、スペインに滅ぼされたそのナスル朝の拠ったグラナダの象徴がザクロなのである。

以上、述べてもしっくりこない向きが大半であろうと思いつつも述べるが、

「スペインが1492年「1月2日」に陥落させた王国たるグラナダの紋章のザクロは女神ペルセポネの象徴である(ペルセポネが冥界のザクロを食したからだ)。そこにいうペルセポネ(死の象徴)を人の身ながら略取しようとした人界の王たち ―アテナ王テセウスとその朋友たるペイリトオス― を救出するという話がヘラクレスの「12」番目の功業(ペルセポネが君臨する冥界の犬たるケルベロスを地上に引きずり出すというのが主目的たる冒険)に盛り込まれている。

だけではなく、ヘラクレスの12番目の功業に至るまでの他の冒険の比喩がスペイン国章と ―そして、先に[アメリカ大陸]で発生した九一一の事件に― (直近までの内容にて既述の通り)密接に結びついている。1492年 ―ザクロの王国が落ちた年― に発見されたアメリカがらみで密接に結びついている」

ヘラクレスの冒険とペルセポネ(12番目の冒険にも間接的にかかわる冥府の女王)絡みで話が多くつながるのである。

が、それだけでは多くを述べきったことにはならないだろう。「ただのこじつけだ」と懐疑心旺盛な方に非難されて然るべきことともなるだろう。であるからこそ述べるが、次のようなことを述べてこそ問題の本質が浮き彫りになる。

「新大陸にあってスペインのコンキスタドール(征服者)らに滅ぼされたアステカ文明にあって[ケツァルコアトル崇拝]がきわめて重要視されていたことは本記事の先の段にて述べた。今日、当時の征服活動関係者が残す資料にも記載されているものとして[一の葦の年](一五一九年)にケツァルコアトルが帰還するとの俗信があり、それゆえ、一五一九年にアステカに本格進出を開始した「スペインの」征服者エルナン・コルテスがケツァルコアトルと看做されたという話。そういったことにも結びつくものとしてケツァルコアトル崇拝がきわめて重要視されていたと述べたわけである。

そのケツァルコアトルは ―これまた先に既述のように― [ともに金星の体現者としての神格であること]/[双子の神を死の世界と結びつく神として持つこと]という文脈で(シュメールの質的同等物イナンナを介し)イシュタルという女神と密接に結びつく。そして、イシュタルという女神は[冥界に下った女神]/[再生と死の神の命を奪った者]としてペルセポネの質的同等物となっているのである。

上もてお分かりいただけていることかと思うが、

[新大陸の旧文明はペルセポネ(ザクロを食したペルセポネ)にして「なおかつ」ケツァルコアトルでもある存在の帰還によって破滅した]

とも言い換えることができるのである。ケツァルコアトル(⇒イシュタル⇒ペルセポネ)に仮託されしコンキスタドールの進発地、スペイン王国。同王国が新大陸を発見した年にあたる1492年にザクロ ―ペルセポネ象徴― を国章に据えたグラナダ王国(ナスル朝)を攻め滅ぼし(ザクロを食したとも言えよう中)レコンキスタを完遂、同年の1492年に新大陸の発見をもたらした王国であるために純・記号論的にそうも表せるのだ。

また、新大陸旧文明の滅亡の仕方は[ケツァルコアトル](金星と結びつく羽毛のある蛇にして文化・文明を授けた存在)あらため[サタン](ルシファーとしての金星と結びつく蛇にしてエデンの園で堕落とワンセットになった知恵を授けた老いたる蛇)にたばかれての『黙示録』的状況での絶滅であったとも既述のことである ―最終的にはサタンに魅入られた者たちが永劫地獄に投げ込まれるなどと記す妄言文書『黙示録』ではまずもって四騎士(極めつけは疫病と黄泉を連れた第四の騎士となる)が戦争・飢餓・疫疾をばら撒き人間をいたぶる。対し、スペインに侵略された大陸での旧文明は悪疫が猖獗(しょうけつ)を極めるなかで滅した(:[汚染されたものを利用しての悪疫(天然痘)流布]のやり方こそあったろうもそれを実行するだけの化学的知識が確立されていなかったようにも「とれる」なか憑かれたが如く残虐だったとも伝わる征服者らは生物兵器を効率的に活用したように征服をやりおおせた)― 」。

図は[1492年、完遂されたレコンキスタとコロンブスの航海の関係]を指し示すために作成したものである。まずもって重厚な絵画に描かれている場面だが、イベリア半島に拠ったイスラム王朝(要するに西ヨーロッパにあっての最後のイスラム王朝)だったナスル朝、ザクロを紋章としていたグラナダ王国ナスル朝の君主がレコンキスタ主催者側のカスティーリャ王国(スペイン)女王イザベル一世に降伏した折の状況を描いたものである(:スペインがザクロを食した場を描いた画とも言える)。

そうして画に描かれるレコンキスタ完遂の年、1492年にスペイン女王イザベル一世統治下のカスティリャ・アラゴン連合王国は「ザクロのイスラム王朝が拠っていたグラナダにて」コロンブスに新大陸遠征 ―コロンブス提案ではインドへの近道となる航路発見のための遠征― の勅許を与え資金援助をもなすことになる ―[サンタフェ契約]が締結された― 。

結果、コロンブスはさして間を経ずにパロス港から出航、年内に新大陸(への入り口)の存在を「発見」することになったわけだが、彼、コロンブスが最初に「発見」した西インド諸島の島にサン・サルバドル([聖なる救世主]との意)という名前を付けたのは皮肉以外の何でもない。その理由はヨーロッパに「発見」された側がどうなったか、そこにてどういった伝説が語り継がれていたと今日に伝わっているか、に因る。

ここまで述べてきたような話が確たる文脈をもって成り立っていることについては当サイト内の他記事、

[マヤ遺跡たるチチェン・イッツァ。そして、チチュルブ・クレーターについて](クリックすることで遷移)

をご覧になられること「をも」勧める。同記事精読によってより深くも[ことの本質]が見えるはずである。

さて、我々の世界が嗜虐的な側面で満ちているとして、だ。では、どうしてそのようなことになっているのか。そも、我々の住まうこの世界とは何なのか。については2005年に封切られた映画 The Island『アイランド』が多くのことを示唆していると私は考えている。同映画、短命のクローン人間たちが[一から目的をもって構築された張りぼての世界]で幻想を見せられて、臓器移植のために殺される日を[夢が叶うとき]と妄信し待ち望んでいるという筋立ての映画だった。その『アイランド』では健全なクローン人間たちが健全な臓器を持った望ましきドナー(蚕カイコと呼んでもいいが)として育つために過去の記憶 ―幼児期の記憶― が注入されているとの設定になっているわけだが、注入される記憶は全部、[いくつかのパターンの使いまわし]との設定になっていた(だからクローンAとクローンBの記憶がおおよその部で似通っていたりもする)。いいだろうか。[いくつかのパターンの使いまわし]である。その点、私は我々、人類の文明にも同様のことが言えそうだ、と述べたいのだ。映画『アイランド』の個々のクローンを個々の文明圏、個々の国々と解した場合、いくつかのパターンを使い分けてそれらの領域に伝承体系を「いかにももっともらしく」注入してきた。それによってこの世界を[いかにももっともらしい世界]と見せる。そういうことである(と解される)。きわめて効率的・合目的なやり方、あるいは、被操作者側を馬鹿にしたようなやり方だが、そうもした産業的なやり方 ―本当は多様性などないのにモノカルチャー的な思考で作り上げたものを無理矢理にでも多様なものと見せようというやり方― あるいは嗜虐的なやり方 ―[異なっているようで実は背景を共有しているとの伝承ら]に認められる[救いの教え]に[殺戮の寓意]を含ませるといった手法から透けて見てとれるやり方― の背後に何があるのか。当サイトの全内容「をも」よくお読みいただき考えていただきたい(としつつ先に進む)。

β.ここに至るまでにこう述べている。

「先の九一一の事件はヘラクレスの冒険 ―計12のヘラクレスの功業― を意識して実行されたものである」。

上は完全に根拠主導方式で指し示せることだが ―そのための立証に本サイトでは余念なく立証部のPDF表記版も配布している― 、さらにもって言えば、

「先の九一一の事件はヘラクレスの冒険の逆をやるというプログラムの進捗状況を身内間で示唆すべく起こされたものである」

とも言える ―そのように述べられる論拠も当サイト内で仔細に提示している― 。

さて、ヘラクレス ―人間の神話体系の中でヘラクレスというのは最も[多頭の蛇]の類を屠ってきた神話的英雄(そしてメデューサ殺しのペルセウスの子孫)であると先にも述べた― の冒険の逆をやるということが[真]であるのなら(私としては「[真]であると当サイト内で証している」と主張したい)、ヘラクレスの12の功業のうちの最後の冒険の内容が気になるところである。

その筋立ては ―本記事内の先の内容の繰返しを一部含むが― こうである。

「ヘラクレスはペルセポネとその夫ハデスが君臨する冥界から冥界の番犬たるケルベロスを地上に引きずり出す(そして、後、ケルベロスを冥界につれ返す)。また、その過程で冥界にてペルセポネを略取しようとした罪にて[蛇がまきつく忘却の椅子]に座らされ続け茫然自失の態となっていたギリシャ神話上の英雄 ―テセウスとペイリトオス― を救いだす」

そうした[ヘラクレス12の冒険の最後の事績]の逆の状況が現出すればどうなるか。ケルベロスの類をペルセポネが君臨する冥界から引きずり出したはものの、毒の涎を垂れ流すケルベロスを冥界に連れ戻すことができずに大災厄が訪れるとのことになりそうだ、ということは他所で仔細に論じている(当サイトの他所でケルベロスにまつわる寓意が[地球のコアに落ち込むが如くの極微ブラックホールを生成するとされる実験]と暗に結び付けられていることは仔細に論じている)わけだが、そうしたことと表裏をなすこととして、

[ペルセポネ ―死そのものの寓意― を薬籠中のものにしようとした人間存在の戯画化としての忘却の椅子に座らされているギリシャ神話英雄ら(ヘラクレス12番目の冒険で救出されるとの設定の英雄ら)は忘却のうちに滅することになる]

とのことになるように考えられる。

それは知恵の実を食したうえで生命の樹の実までをも食べれば、神に等しくなるということで、神の不興を買ったなどともされる人間存在の[死 ―およびそれとワンセットになった忘却― を克服しえない側面]を表したものであると解そうと思えば解せるが、私はもっと単純にこう解している。

「人間存在というものは諸共、[予定]の問題として忘却の中に消え行く運命 ―私は認めないがそういう運命― を押しつけられているからだろう」

と。

VI. 冥界の女神を巡る話がブラックホール「実験」と結びつくと述べられるだけの背景があることについて(委細については当記事内の追記部内容や本サイト内の他記事内容を参照のこと)

VI. [ここに至るまでのI.からV.でなしてきた話の背面に流れる思考法]と[右思考法が目指している最もありうべき目的]につき端的に述べておく。

「聖母マリアがペルセポネとの質的同等物となっているのと同時にサタンの質的同等物ともなっているとのことが ―信じがたいことながら― ある。であれば、救いの教えは全て悪質なデマ、というより、反対話法の体現物と言える。

救いを求めて宗教に「イエス ―マリアの子― 」と言った者たちはその実、その反対の予定の認諾・認容を押しつけられている、と考えることができる。

キリスト教世界観では最後に竜・蛇の類 ―『黙示録』に登場する多頭の竜たるサタンの姿はまるでヘラクレスが退治した多頭の蛇たるヒドラやラドンのようだ― が破れて永劫の地獄に落とされ、キリストの教えを信奉した者たちが[永劫の生を謳歌できる至福の天上世界]に至るとされるが(そうしたモチーフはダンテのかの『神曲』にも濃厚に反映されている)、現実にはその逆にするつもりであるとの色彩が濃厚に見て取れる。諸共の人間は[永劫の地獄(によって表される領域)]に落とされ、人間をたばかった竜・蛇の象徴の使用が大好きな者たちは永劫の至福を手に入れる、と。

上は馬鹿げたアレゴリー解釈(寓意解釈)の話とは言えない。については唐突ながらブラックホールの話がかかわってくる(と言えるだけの事情がある)。その点、ブラックホール工学を発展させれば、そう、宇宙にはじまりと終わりをともにもたらしたとされる構造体たるブラックホールをうまく運用する工学を発展させれば、その生命体の文明圏は神の至高領域 ―無尽蔵のエネルギーの利用/世界さえ仮想空間上に再生できる究極の計算能力を備えたコンピューティングの実現/時空間の制約を超えた技術の開発― に到達できるとも一流所とされる学究の部類に(予測形態で)指摘されており、現時、そのための営為ともとれる実験に人間全体を殺す自殺プログラムだろうと解釈できる連中が邁進しているということがある。ナチスのユダヤ人迫害 ―ダビデの星にしてソロモンの星と呼ばれる六芒星をラベリングに用いての迫害― によって推進されたマンハッタン計画あってのものだねともいうべき実験に邁進しているとのことがある。そして、その実験は ―重要視すべきこととして― [ヘラクレスの冒険]と象徴主義を共有し、あからさまな不審事由でまみれている。それがCERNという機関が実施するブラックホール生成実験と揶揄されるところの実験である」。

上掲図[左]は子らを愛しみ囲うマリアを描いた中世にあっての美術作品となる。対し、[右]はジョン・ミルトンの『失楽園』近代刊行版に画家ギュスターブ・ドレが付した19世紀作成の挿絵でサタン(ルシファー)が地獄門の脇で己が妻子である[罪]と[死]に相対する場を描いたものだ ―(擬人化されたサタンの妻たる[罪]が人間全員の心に浸透し最後に擬人化されたサタンの子たる[死]が人間を刈り取るというのがジョン・ミルトンの描いた『失楽園』の粗筋となる)― 。

不快な話となろうが、上の[左]と[右]の絵に描かれた存在 ―マリアと人間をたばかる悪魔の類― が同一の特性を有していると「証拠主導方式で指し示す」のが本記事が主として意図していることになっていた。

いかがであろうか。ここに至るまでのI.からVI.までにて

[ザクロと結びつく女神]

そして、そこから押し広げて述べることができるものとしての

[酷薄な女神に込められた比喩]

がどういった意味合いを持ったものなのか ―自由な思考で真摯に物事を見る向きが本サイトを検討された際には― ご理解していただけたのではないだろうか(本記事冒頭から述べている[石榴に込められた災厄の寓意]が何なのかご理解いただけたのではないだろうか)。

あとは、である。ご理解いただいたうえで変えるべく動く人間が一人でも出てくることを望む。行動を押しつけることはしないが、私のように覚悟を決めた人間が一人でも多く出てきてくれることを望むだけである。

お断り:本記事は ―本サイト全体にあてはまることでもあるのだが― [非常に細々としたもの]となっており、たた単純に斜め読みするだけで内容を押さえきれるものではない。そこで

[印刷した紙面に目を通すなどじっくり検討できる形での精査]

を強くも推させていただく次第である。